材料一 相传黄帝与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融会蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398 年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。迁都洛阳后,孝文帝积极推进改革,改拓跋鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492 年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期华夏族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。(2)根据材料二,概括北魏拓跋鲜卑统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展” 的角度,分析其历史意义。

材料一 所谓“富民”阶层,是中唐以来特别是宋代以来崛起的一个新的社会阶层。在以农业为基础的中国传统社会,他们主要以农业为致富的途径,但也包括以工商等其他途径致富者。宋人苏辙说:“惟州县之间,随其大小,皆有富民”。南宋叶适对富民的重要性作了最全面的阐述,他指出:“富人者,州县之本,上下之所赖也”。宋代以来,国家不断推行改革。历代改革均涉及社会和国家治理的方方面面,但一般来说,均平赋役和整顿吏治始终是国家改革的两个重点。而这两者又均与“富民”阶层紧密相关。“宋王朝对农民的统治是通过户等制而实现”,而乡村组织一级头目基本都是由户等靠前的富民群体来担任。

——摘编自林文勋、杨瑞憬《宋元明清的“富民”阶层与社会结构》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇,都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇的兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朝前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自朱汉国《历史学习精要》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代“富民”阶层崛起的原因并从国家发展与治理的角度分析“富民”阶层产生的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的变化。并从经济、思想方面等简析明清商品经济发展对中国社会转型产生的影响。

材料一 汉武帝时实行察举制,设置孝廉、茂才、贤良方正等科目,通过地方举荐、中央任命的方式选拔人才。如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚;被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者。为了保证人才质量,东汉顺帝时,限制了察举年龄,引入了考试机制,并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察。

——摘编自薛德枢、徐杰《汉代察举征辟制度评析及其借鉴意义》

材料二 唐代科举是一种荐举性质的考试制度。宋初围绕消除荐举因素,对科举考试规则进行了一系列的细化完善。由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试,特别是对考生试卷实行糊名和誉录的办法,取消公卷制度等一系列措施,使得科举考试变成了“一切以程文为去留”的纯粹考试制度。

——摘编自卓进、蔡春《论唐宋科举考试性质变迁》

(1)据材料一,指出汉代举荐官员的依据以及为避免举荐可能带来的弊端而采取的举措。

(2)据材料二,概括指出宋代科举考试规则变化的主要着力点?并结合所学知识分析宋代科举制发展的原因。

材料一 编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。政府派员分赴各地调查民商事习惯,并强调:“中国幅员广远,各省地大物博,习尚不同。使非人情风俗洞澈无遗,恐创定法规,必多窒碍。”至1910年,《大清民律草案》完成。共分五编,前三编主要是以日本公布的民法为蓝本,同时对德国、瑞士的民法有所参考,采纳了私有财产神圣不可侵犯、契约自由、过失致人损害应予赔偿等近代民法基本原则。后两编(亲属和继承)虽也采纳了一些西方新制,但更注重的是中国固有的礼教民俗。

——摘编自李启成《中国法律史讲义》

材料二 1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(1)据材料一概括《大清民律草案》编制的特点,并结合所学知识分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景。

(2)据材料二指出改革开放以来民法典编纂历程的特点,并结合所学知识分析民法典颁布的主要意义。

材料一 在政权机关的人员构成上,共产党员、党外进步人士、中间派人士大体各占三分之一,由人民选举产生,实行民主集中制原则。凡是年满18岁的赞成抗日和民主的中国人,不分阶级、民族、性别、信仰、党派、文化程度,都有选举权和被选举权。

——摘编自陈先初《从三三制看抗日根据地的政权建设》

材料二 1949年,拥有大量资产的投机者试图通过银元的投机来阻断人民币进入市场,一度严重冲击金融市场,造成物价飞涨。人民政府采取有力措施,查封上海证券大楼,严厉取缔和打击银元投机活动。到新中国成立时,人民币已基本占领了城乡市场。

在“银元之战”后,受到打击的上海投机资本,又转向炒作粮食、棉纱和煤炭,又一次引发了全国性涨价高潮。人民政府运用市场规律,仅十天左右就平息了这场物价风潮。经过这次斗争,人民政府完全掌握了市场的主动权。

——根据《中外历史纲要》(上)相关材料整编

材料三

|

|

(2)根据材料二、三并结合所学,概括新中国成立初期,人民政府为巩固新生政权采取的重大举措。

第八编1914年以来西方衰落与成功的世界

第36章第一次世界大战:全球性影响

第37章殖民地世界的民族主义起义

第38章1989年以前欧洲的革命与和解

第39章五年计划和大萧条

第40章走向战争1929——1939年

第41章第二次世界大战:全球性影响

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史(下)》2007年版

根据材料并结合所学,概括1914年至1945年西欧历史发展的趋势,并运用相关史实对该趋势进行阐释。(要求:观点明确,论证充分,逻辑清晰,语句通顺)材料一 法国大革命或许不是一个孤立现象,但它比其他同时代的革命重大得多,而且其后果也要深远得多。在它先后所发生的所有革命中,唯有它是真正的群众性社会革命,并且比任何一次类似的大巨变都要激进得多,那些因政治上同情法国大革命而移居法国的美国革命家和英国“雅各宾党人”发现他们自己在法国都成了温和派。在所有同时代的革命中,只有法国大革命是世界性的。它的军队开拨出去改造世界,它的思想实际上也发挥了相同作用。它为日后的所有革命运动提供了榜样,其教训融入了现代社会主义和共产主义之中。

——摘编自[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆《1789-1848革命的年代》

材料二 拿破仑成功的关键,就是他能够混合两种看似无法调和的理想:自由和秩序。他靠的是表面给自由、实际重秩序的手段。革命背后的独裁意志远远强过任何旧制度君主的意志,为了完成功业,他利用了全民投票,全民投票很中他的意,他可以借此把自己已经决定好的事呈现为大众的选择。为了恢复被革命撕裂的国家和欧洲大陆的秩序,波拿巴在寻求和解时拿出了他最具政治家风范的表现。他只放逐了不可和解的保王党人和雅各宾党人,并鼓励其余流亡者回国,团结到他的政权周围。他的重要成就还包括颁布《拿破仑法典》,与旧制度下法国那有着大约400部法典的混乱状况相比,它是理性与平等的模板。

——摘编自[英]蒂莫西·布莱宁《企鹅欧洲史》

(1)根据材料一,概括法国大革命的特征。结合所学知识,简述法国大革命爆发的原因。

(2)根据材料二,指出拿破仑为稳定法国局势所采取的措施。结合所学知识,简述拿破仑对外战争的积极影响。

材料一 宋朝设官之制,名号品秩,一切袭用唐旧。然三师三公不常置,宰相不专用三省长官,中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓“政事堂”,与枢密院对掌大政。天下财赋,内庭、诸中外笼库,悉隶三司。中书省但掌册文、覆奏、考帐……

材料二 “中书不知与兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请增,不计较今日兵籍倍多,何故用之不足也;三司但知支办衣粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。”四者各为之谋,以至于此。若通而为一,则可以计较兵积多少,财用有无,不至于冗。

——摘自《蔡忠惠公文集》

材料三 真宗咸平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人.所减者如此,未减者可知也。

——引自赵翼《廿二史札记》

材料四 宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文官659人,约占91%。

——摘编自《中国封建王朝兴亡史.两宋卷》

(1)材料一中宋朝官制有何特点?其目的何在?

(2)从材料二、三可看出宋朝这种官制导致什么弊端?

(3)材料四说明了什么问题?产生了什么影响?

材料 人民英雄纪念碑于1949年9月奠基,1958年5月落成揭幕。从碑身东面起,按照历史顺序,8块浮雕内容分别为:虎门销烟、金田起义、武昌起义、五四运动、五卅运动、南昌起义、抗日游击战争、胜利渡长江解放全中国,生动地反映了从鸦片战争到解放战争中国人民反帝反封建的革命历史。人民英雄纪念碑是中华人民共和国建立后第一个由国家兴建的大型纪念碑,是中国自古以来最大的一座纪念碑。2018年4月,十三届全国人大常委会第二次会议通过《中华人民共和国英雄烈士保护法》,规定人民英雄纪念碑是国家和人民纪念、缅怀英雄烈士的永久性纪念设施,其名称、碑题、碑文、浮雕、图形、标志等受法律保护。

——摘编自熊丰《丰碑永恒——纪念人民英雄纪念碑落成60周年》

根据8块浮雕的内容,自拟一个论题,并结合近代中国民主主义革命史实予以说明。(要求:明确写出所拟论题,史论结合,条理清楚)

材料一

材料二 欧洲人眼中的“科举制”

| 人物 | 看法 |

| 利玛窦(1552—1610年), 明万历年间来中国居住 达30年。 | “标志着与西方一大差别而值得注意的一大事实是,他们全国都是由知识阶层的人来治理的。井然有序地管理整个国家的责任完全交给他们来管理。” |

| 魁奈(1694—1774年), 法国启蒙思想家。 | “中国的先进性在于,中国不存在欧洲社会那种意义的阶级分 野,没有世袭贵族,人们的社会地位和身份是可以变动的,一 个人的功绩和才能是他可能获得显赫地位的唯一标准。” |

| 伏尔泰(1694—1778年), 法国启蒙思想家。 | “人们完全不可能设想一个比这更好的政府,在那里,事无巨细均由相互制约的大衙门审理,而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。” |

| 休谟(1711—1776年)英 国哲学家、经济学家、历 史学家。 | “中国是一个幅员广大的帝国,使用同一种语言,同一种法律,同一种方式交流感情”“中国一流人才的出路也极为单一,学而优则仕。除此之外,中国想象不出还有什么更好的出路。在这种情况下,怎能指望中国人会在科学上投入什么精力?” |

——摘编自傅军《西方从中国的科举制中学到了什么?》

材料三 到18世纪末,英国官吏任用仍主要采用恩赐制、政党分肥制等。……19世纪大批有关中国科举制度的著作在英国问世。……1853年底英国政府颁布《关于建立英国常任文官制度的报告》建议:确立考试任用制度,通过公开竞争考试、择优录取文官……这些建议遭到保守势力的强烈反对,直到1870年格拉斯顿内阁颁布新的政令,确认了报告中的基本原则并做了较具体的规定,英国文官制度最终确立。

——摘编自倪越《西方文官制度》

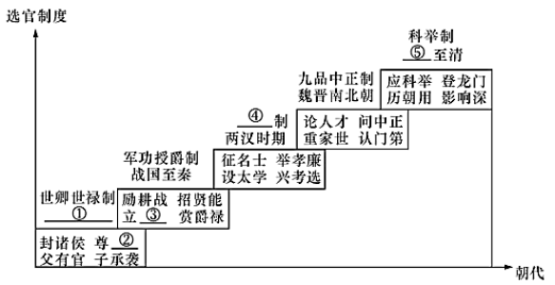

(1)根据所学知识,将材料一图示填写完整。

(2)根据材料二,说明西方人眼中的“科举制”形象。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括英国官员录用制度的变化,并分析其原因。