材料一 中国古代水利发展历程

时期 | 发展概况 |

公元前22世纪至秦汉时期 | 这是水利工程的起源和第一次建设高潮时期,也是防洪治河和各种类型灌排工程的兴盛时期;都江堰、灵渠等,至今还在发挥着作用 |

三国至唐宋时期 | 这是传统水利高度发展时期。在历代水利建设经验积累的基础上,水利科学技术取得了长足的进步,形成了中国古代传统水利技术的高峰,并位居中世纪世界水利技术的前列 |

元明清时期 | 这是我国水利的普及和传统水利的总结时期。这一时期农田水利工程主要由地方或民众自办,以小型为主,大型工程少见。由政府或军队主持的农田水利项目则以畿辅营田(今河北省)声势最大,为的是促进京畿地区农业发展,以减少每年大量的南粮北运的负担 |

——摘编自郭涛《中国古代水利科学技术史》

材料二 新中国建国初期,水利工作以治理淮河为中心任务,解决当时江河水患最突出的问题。1951年5月毛泽东亲笔题词“一定要把淮河修好”,大大推动了当时的水利建设。到20世纪70年代末,总体上实现了对江河、湖泊水情的控制。不仅有利于减少洪涝、干旱等灾害,而且达到了灌溉、发电等综合利用的显著效果。由此江河洪水基本形成由人控制、服从人的设计和摆布的格局,扭转了几千年来农业靠天吃饭的历史。

——摘编自张岳《新中国水利回顾与展望——水利辉煌60年》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代水利建设的特点及其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国“扭转了几千年来农业靠天吃饭的历史”的成就和主要原因。

材料一在1919年巴黎和会上,法国总理克里蒙梭提出将莱茵河作为德法的边界并占领莱茵兰(也称“莱茵河左岸地带”)的建议。英国首相劳合·乔治与美国总统威尔逊都反对法国吞并莱茵兰的建议,因为这将严重削弱德国实力。威尔逊向法国政府递交了一个简短照会,解释说法国将会得到一份“与美国签署的单独条约,由美国提出保证,在国际联盟行政院的批准下,一旦法国受到任何由德国发起的未经允许的侵略行动时,(美国和国联)立即给予法国援助”。最后,法国放弃将莱茵兰从德国分离的要求,威尔逊同意战胜国分三区占领莱茵河左岸50公里区15年,以此来确保德国能履行和约义务,莱茵河右岸50公里范围内则被划为非军事区。莱茵兰问题因此在美国与英国、法国的这场交易中解决了。

——摘编自艾尼瓦尔江·努尔买买提《评巴黎和会上的美国对德政策》

材料二第一次世界大战给西亚人民带来了灾难,也加剧了各国人民与帝国主义的矛盾。1917年,毗邻西亚的俄国爆发了十月革命,建立了苏维埃政权,这促进了西亚各国民族解放斗争的发展。一战结束后,协约国集团英、法、意等战胜国将奥斯曼土耳其的西亚属地几乎全部瓜分。1920年,英国获得了对伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区的委任统治权,法国获得了对叙利亚、黎巴嫩的委任统治权。于是,土耳其爆发资产阶级革命,建立了土耳其共和国,开始了现代化改革。亚洲其他国家也产生了民族主义组织,有的还建立了共产党。阿富汗、伊朗和西亚阿拉伯国家掀起了民族民主运动的新高潮。

——摘编自崔连仲等《世界通史》

(1)根据材料一,概括巴黎和会上法国与英美分歧的表现,并结合所学知识分析发生分歧的根源。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战后西亚民族民主运动发展的背景。

材料 表:近现代中国部分人物关于中学与西学的观点

| 人物 | 观点 |

| 王韬 | 认为“天下之道”应“(中西)融会贯通而使之同” |

| 章太炎 | 提出“会通华梵圣哲之义谛,东西学人之所说” |

| 王国维 | 倡导中西二学“化合"之说 |

| 蔡元培 | 提出“中西并用,观其会通,无得偏废” |

| 李大钊 | 认为“东西文明,互有短长,不宜妄为轩轻于其间” |

| 毛泽东 | 主张真理“不应该分中西”“中国的和外国的,两边都要学好” |

——摘编自张允熠《东学西传、西学东渐和中西融合》

根据材料,拟定一个具体的论题,并结合所学近代史的相关知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)材料― (19世纪末以来)四种灾祸——贫穷、军国主义、宗教迫害和政治上的专制——在不同程度上是意大利人、斯拉夫人和犹太人愿意乘船长途旅行到新世界来的原因。不过所有权威人士都认为,一些吸引移民到美国的力量,如新机会的诱惑力、轮船公司的宣传和征募经纪人骗人的鬼话,比起把他们从故乡驱赶出来的力量,更加具有信服力。而且,新移民中的大多数,或者是直接响应美国对不熟练劳工的需要而来的,或者是受到与铁路和工业雇主配合密切的职业介绍所经纪人鼓励前来的。

——摘编自阿瑟·林克等《一九○○年以来的美国史》

材料二 “新移民”中只有很少数去南部各州,他们中的大多数定居在纽约、芝加哥和底特律等一些大城市,这是因为大城市工厂林立、商业发达,就业机会多,而且他们在民族聚居区里有不少亲友和同胞,这些都有助于他们谋求生计和适应新的环境。这些不同民族聚居区俨然大城市里的小城镇,因此有许多美国学者把它们称作“被包围的飞地”,比如当今纽约市里仍存在的“小意大利区”“犹太人区”“斯洛伐克人区”等就是延续下来的“飞地”的例证。因此,这批在大城市定居的“新移民”,既没有与土生的美国人融合在一起,也与其他民族聚居区彼此隔离,不大往来。

——摘编自威廉·J.本内特《美国通史》

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪末以来欧洲人移民北美的原因。

(2)据材料二,概括美国新移民分布特点,并结合所学知识分析其产生的影响。

材料 下表所示为某学者撰写的《英国工业主义的一些后果》一文所拟定的若干条目以及部分说明。

| 条目 | 说明 |

| 曼彻斯特 | 在1835年前,英国城市组织较之普鲁士或者法国要落后得多。新兴工业城市没有正式的官员,没有充分的征税权和立法权,难以为都市的发展提供警察保护,城市供水,建设下水道以及处理垃圾等 |

| 非熟练工人 | 工厂里的工时很长,一天14个小时,有时候甚至还要更长一些。工人很少有假日,而失业又是常见的灾难 |

| 棉业巨头 | 最初的工业资本家往往都是靠个人奋斗起家的,厉行节约并认为自己是勤劳的、正直的,对慈善事业还进行捐助。他们认为,给“穷人”工作做,并保证使其工作勤奋和富有成效,就是他们给“穷人”的“恩急” |

——摘编自【美】R.R.帕尔顿《现代世界史》(至1870年)

阅读材料,围绕“英国工业革命的后果”拟定一个论题,并结合所学知识简要加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密。)

材料一 “工商食官”是殷周奴隶制时代国家实行的工商业全部官营的制度。春秋战国时期,青铜、丝织、制陶、骨器等传统的官营手工业部门不仅继续存在,而且还有新的发展,同时还出现了冶铁、煮盐、铸币等新兴的官营工业。春秋时期,各国统治者为了适应列国纷争、弱肉强食的严峻形势,便以日益强化了的国家机器作为调节手段,更加注重官营商业的发展。春秋战国时期,私营工商业与国家政权基本上处于一种联合的状态。但到了战国时代,封建商品经济与自然经济之间的矛盾、私营工商业者与封建统治者之间的矛盾逐渐暴露出来。为了维护王权至尊的地位和封建等级制度的稳定,维护各国封建统治集团的利益,各国统治阶级不得不认真地考虑对策。战国时期,尽管重农轻工商的思想弥漫于各国,但由于当时兼并战争频繁以及各国具体国情不同等原因,真正彻底地执行抑制工商政策的只有秦国而已。

材料二 清入关前己十分注重商业,注重发展与明朝及朝鲜的商贸,以增强自己的实力。入关之后为尽快恢复经济,清廷一方面因循汉族重农传统,采取一系列措施,鼓励农桑垦种;另一方面延续明中叶以来的恤商政策,不断革除病商之弊。雍正即位之初,有谕旨告诫官吏:“凡居官者,操守固是要好,还要中正和平。公心办事,不可偏执小见。天下的人,士农工商虽不一,朕视之皆是赤子。”这一政见可以看作清初至中叶,特别是康、雍、乾三朝皇帝的基本执政追求。就伦理范畴而言,清朝把商贾视同士、农、工,这又在明朝进步的基础上再向前迈进了一步。

——以上材料均摘编自齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦时期工商业政策的变化及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述清代前中期实行恤商政策的原因。

材料 “详述自城开创以来罗马人民的业绩”“歌颂这个由神与人共同建立起来的伟大国家”是李维(前59—17年)撰写《自建城以来》(又称《罗马史》)的初衷。《罗马史》继承了“年代记”的传统手法逐年记事,记录了官员选举、内政外交、战争与宗教等活动,为人们描绘了罗马由一个亚平宁半岛的小城邦发展到帝国的完整过程。《罗马史》吸收古希腊史学流畅简洁、典雅诗意的特点,对前人涉及史料,特别是神话传说的著述并不全盘接受,而是根据可靠性与完整性、作者声誉、文学加工程度等因素进行考证。受罗马法影响,《罗马史》模棱两可的记录较少,历史叙述均能体现李维对事件是非曲直的价值判断。李维还认为虔诚、勇敢、仁慈等美德是罗马走向繁荣的关键,于是通过塑造历史记忆,他强化了罗马民族的文化认同。

——摘编自郭小凌主编《西方史学史》

根据材料并结合所学知识,对李维撰写《罗马史》进行解读。(要求:表达清晰,逻辑明确)

8 . 材料 一战爆发后,英国为拉拢盟国,打破一贯奉行的维持土耳其(奥斯曼帝国)完整的传统政策,把君士坦丁堡和土耳其海峡许诺给了俄国,这使得英国必须在土耳其的领土上构筑新的防线。1914年,首相阿斯奎斯发表著名的关于瓜分奥斯曼帝国的演说,这预示着英国政策的新调整,《德邦森报告书》随之应运而生。报告书认为俄国已经被许诺获得君士坦丁堡和土耳其海峡,法国已经提出对西利西亚、叙利亚和巴勒斯坦的要求,认为瓜分的方式会改变东地中海的海上力量对比,对英国的地位不利。报告书还具体划分了列强在中东的利益范围。报告书指出,无论最终选择哪种解决方案,列强在各自的领域中都享有特殊的地位。报告书体现了这个时期英国外交的总体发展趋势,影响了此后英国的外交决策。

——摘编自王伟《试析一战初期英国的中东政策-基于《德邦森报告书》的考察》

(1)根据材料并结合所学知识,指出一战初期英国《德邦森报告书》出台的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价《德邦森报告书》。

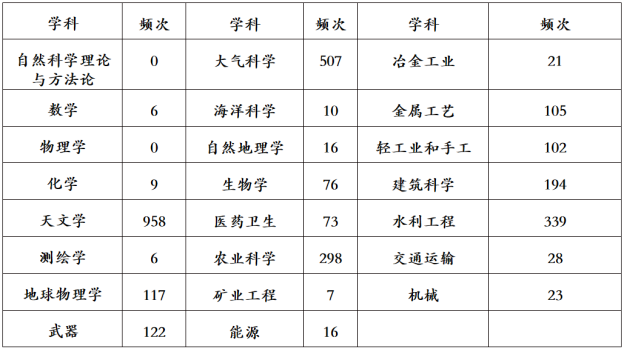

材料一 《宋史》本纪中各学科的科技内容句频统计

——摘编自潜伟、吕科伟《宋代科技政策的计量研究-以(宋史》本纪中记载科技内容为计量对象》

材料二 元代在中外科技交流方面,与历代王朝相比较为频繁,特别是在蒙古和元代初期,有时一年就有好几次交流,例如至元四年(1267年),札马鲁丁先后向忽必烈汗进献《万年历》和讲述“西域仪象”等。交流内容几乎是无所不包,由国外传入中国的主要有天文学、数学、医药学、地理学、动植物、香料、纺织品、建筑技术和建筑形式、机械工具等,由中国传到国外的主要有火药、印刷术、药物、中国地理、瓷器、纺织品、历法等。从陆路由中国西部进入中亚、西亚,与欧洲接触;从水路由中国南部出海抵达东南亚、印度支那、南洋、印度洋沿岸的印度、斯里兰卡、巴基斯坦南部、伊朗沿海、阿拉伯半岛、北非、东非等几十个国家和地区。

——摘编自李迪、冯立升《元代中外科技交流的发展与上都的作用》

(1)根据材料一,概括宋代科技的特点,并结合所学知识分析这些特点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元代中外科技交流的特点及影响。

材料一 汉武帝即位后,相继罢撇三位丞相,破格任命布衣儒生公孙弘为丞相,改变了以列侯拜相的制度。布衣丞相的职位完全来自皇恩赏赐,难以形成与皇权抗衡时必须具备的自信。自公孙弘之后,丞相已经没有多少事权可言,然而国家政事有缺,汉武帝却依然追究丞相的责任。先后有李蔡、严青翟、赵周、公孙贺、刘屈楚五位丞相被杀。汉武帝还创设“中朝”(亦称“内朝”),从立制的即时效果而言,“中朝”与清雍正时创建的军机处颇有类似之处,可以收决策快、速、密之益。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 明初的政治变动既是承袭唐宋以来已然的趋势,又是基于元代政治的一种反动。事实上,朱元璋在明初实现了空前的集权之后,却不能很好地解决集权与效率的矛盾。终洪武之世,朱元璋都是在超乎寻常的勤政中度过的,即便在临终前的生病期间,仍是“临朝决事,不倦如平时”。不过,后世嗣君无法复制他的这种理政方式。

——摘编自王剑、李文玉《承继、突变与适调:明初政治变动中的政治文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝对宰相制度的调整措施,并分析其创设“中朝”的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出朱元璋对宰相制度所采取的措施及该措施产生的消极影响。