材料一:佛教在两汉之际传入中国。东晋南北朝时代,佛教已经成为中国最有影响的宗教。中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。宋、明时期,新儒学派又从佛学中汲取养料,并与外来佛学相摩相荡,终于产生了中国封建社会后期的文化正宗——宋明理学。

——摘编自张岱年《中国文化概论》

材料二:《资治通鉴》中记载唐宪宗亲自派人迎接佛骨,历时一个多月。据统计,中唐时期,唐代的寺院多达四万余所,僧尼有二十六万五千余人,寺院大量占有土地,且享有免除徭役和租税的特权。

——摘编自曾绍发《浅议韩愈反佛的原因》

材料三:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。他们力图挖掘儒学经书中思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望通过充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。其中,被称为理学或道学的学派影响逐渐增大,其代表人物是北宋的程灏、程颐兄弟和南宋的朱熹,因此这一学派被称为“程朱理学”。从南宋后期,程朱理学受到官方尊崇。

——摘编自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料一概括佛教在中国传播的历程,并结合所学知识分析东晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出韩愈反对佛教的理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析理学对当时社会的影响。

材料一 两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始了举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二 据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%;资本在50万元以上的大企业1914年只占总数4%,1920年增加为14%。1914年到1920年,中国资本的纱厂由35家增至63家,纱锭由687900多锭增至1354500多锭,即增加了97%。同时期面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,并由入超转为出超。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代民族资本主义企业产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战期间民族资本主义企业发展的特点并分析其成因。

(3)综合上述材料,谈谈你对近代民族资本主义发展历程的认识。

材料 历史上先后有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐、后梁、后唐、后晋十三朝代(政权)以洛阳为都城(或陪都),在这十三朝中以隋唐两期的洛阳城最为繁盛。隋炀帝带领百官和商贸迁都于洛阳,并修建了以洛阳为中心的大运河。唐初营造洛阳宫,高宗时期洛阳被称为东都,武则天时期定洛阳为神都。隋炀帝在洛阳开设了三个大市场,即丰市(东市)通远市(北市)大市(南市),其中丰市的规模最为宏大,市内有312个店区,店铺有3000余家,行业分为120多种。这一时期,来往洛阳的少数民族商人日益增多,其中以西域胡商居多,他们带来了大量的香料,同时从洛阳地区贩走大量的瓷器和丝绸。洛阳手工业门类繁多,有彩帛行、金银行、造车行等上百种行业。

——摘编自《隋唐时期洛阳城经济文化的发展》

(1)根据材料,概括隋唐时期洛阳城经济发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋唐时期洛阳城经济发展的原因。

材料一 隋唐时期,国家建立了以律、令、格、式为主体的成文法体系。唐朝的“律”基本是刑法,“令”是有关国家各项制度的规定,“格”是将皇帝诏敕整理为具有永久法律效力的法规,“式”是政府机关的施政细则,四者分工协作、相辅相成。唐高宗永微四年还颁布了对律进行解释的《唐律疏议》,与律条具有同等法律效力。唐律维护等级制和家族制将对官员及其亲属的优待公开清楚地写在法律上;同时,唐律也要求官吏依法行使职权、恪尽职守,违反者要处罚。唐玄宗以后,不再大规模修订律、令、格,式,而是采取颁行《格后敕》的简便立法形式,来应付日益复杂且多变的社会问题。《格后敕》与律、令、格、式并行,地位逐渐重要,最终发展为五代及北宋的《编敕》。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 11世纪起,西欧的日耳受法和宗教法面对日益复杂的经济纠纷和众多的社会问题,已显得无能为力,罗马法体系便在这种情况下复兴起来,罗马法的复兴以注释法学派的形成为开端,该学派采用神学家们的“经院方法”来研究罗马法,对古代罗马法文献进行考证、注释、解说、概括和阐述。13世纪后半叶起还产生了评论法学派,把罗马法的原则运用到现实各种社会关系之中,转化为现实的法律。他们还把罗马法与教会法,日耳受习惯法、封建法和城市法等结合起来,形成了欧洲大陆通用的法律。来自欧洲各地的法律学子汇集于注释法学派和评论法学派所在的波伦那大学,这些学生回国后从事罗马法的研究和传授,使罗马法复兴运动扩展到整个西欧,逐渐形成了以罗马法为基础的民法法系。

——摘编自庄锡昌《西方文化史》

(1)根据材料一、归纳唐代法律制度的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析罗马法得以在西欧复兴的原因。

(3)列举新中国法治建设进程中取得的成就。

材料一 宋人常使用一些边疆词汇来表达其对边疆空间的认识,如三边、边郡、边州、初郡等。边郡、边州等既体现政区(“郡”“州”),又体现地理空间(“边”)。从词语的使用来看,体现为新的边疆词组被大量使用,如极边(沿边)、次边、近里等。极边、次边等体现的是地理空间,而非政区,可以概括为“地理性词汇”,凡是分布在这块区域上的州军、镇寨皆可称之为极边“州、军、镇”。从宋人的使用频率来看,边郡、边州等词出现的频率较高,但极边(沿边)、次边等词汇的运用频率远远高于边郡、边州等词汇。

——摘编自杜芝明《宋朝边疆地理思想研究》

材料二 辽、宋、西夏、金时期各个民族的局部统一,与其说是唐末五代以来分裂割据的继续,毋宁说是全国统一的必要准备阶段,没有这一时期在局部统一基础上的民族交融与经济、文化交流,就没有元、明、清时期空前的大统一。

——摘编自杜建录《西夏与周边民族关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋人边疆地理思想的特点及其形成的原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,用史实说明该时期“局部统一基础上的民族交融与经济、文化交流”的表现。

材料一 汉儒们秉持先秦儒家追求统一的观念,把大一统当作政治理想的首要大事,董仲舒明确提出,“春秋大一统,天地之常经,古今之通义”。在大一统观念的指导下,儒家认为无论是居于中央的“华夏”,还是分居四边的“夷狄”,都是汉朝天予统治下的臣民。汉代在管理四夷的机构上承袭了秦代,也有中央和地方之分,但是设官更加具体,职权更加明晰。在中央机构中,汉朝继承了秦的典客制度,典客的名称在景帝中元六年(前114年)被更为“大行令”,汉武帝太初元年(前104年)又把“大行令”改称为“大鸿胪”。汉代对秦朝管理四夷的中央机构的继承和发展,特别是汉武帝时期所进行的改革,反映了当时中原地区与四夷交往频繁的现状,也表明了汉武帝对四夷的有效统治。

——摘编自林先建《儒家华夷观与汉武帝民族政策研究》

材料二 魏晋南北朝以来的民族交融推动了胡汉交往交融,承毅而立的李唐皇室本身也带有鲜卑血统。唐高祖李渊称“胡、越一家,自古未之有也”。唐太宗进一步提出“自古皆贵中华贱夷狄,朕独爱之如一”的“华夷一体”开明民族观,认为夷狄亦人耳。少数民族也因此将太宗草称为“天可汗”。唐玄宗时延续了这种包容思想。秉持“中外无隔.夷夏混齐”的态度,以宽广的胸怀纳戎延狄,释放吐蕃俘虏,摒弃民族偏见。以至诚之心安抚四夷。在这种民族观的渗透下。唐代统治者针对少数民族实施了更为开明的民族政策。

——摘编自张文五《唐代和亲与民族关系建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代设置民族机构的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉唐民族政策的共同点。

(3)当代中国民族政策从确立到完善的标志性事件都有哪些(至少3点)。

材料时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。

下表所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”“文艺复兴”“宗教改革”“近代科学的兴起”“启蒙运动”“资产阶级革命”“资本主义制度在全球确立”“工业革命”“马克思主义的诞生”“资本主义世界体系的形成”“亚非拉独立运动” |

——摘编自李秦苏《例谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

从材料中任选两个或两个以上处于“同一时间背景下”的关键词,据此自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合。)材料一 作为一种上千年的文化存在,科举制显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造。客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料二 进入19世纪,在“政党分赃制”的影响下,官吏的任用是以党派为基础,从而造成官吏队伍不稳定,政府工作混乱,政策缺乏连续性。18世纪末19世纪初,英国斯坦顿父子在《一个驻中国大使权威记录》和《关于中国的杂记》中对中国政府官吏选拔的种种描述,在英国产生了广泛的影响。19世纪中期以后,英国社会经济得到了迅速发展,迫使政府必须增加管理社会事务的职能,需要增设一些新的社会管理机构和一大批具有较高知识水平和技能的管理人员参与管理社会事务,以提高工作效率。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制的“客观的历史合理性”的体现。(2)根据材料二、概括近代英国文官制度确立的背景。

材料一 汉初统治者在统治思想上采用黄老的“清静无为”思想,将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”。同时,刘邦又确定王国的傅、相由中央任命,而相“总纲纪、统众官”。刘邦死后,吕后继续分封诸侯,地方封国增至十四国,继续实行刘邦强本抑末、以亲制疏的政策。汉文帝、汉景帝在位时期,“吏安其官,民乐其业,蓄积岁增,户口寝息”。尽管如此,国家财政收入仍“岁不数十万石”。而吴国“招致天下亡命者盗铸钱,东煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。文帝十六年(前164年),“分齐为六国又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国”。景帝时,分梁为五,分故齐为七,淮南分三。同时,又广立亲子为王,如封皇子德为河间王、余为淮阳王、非为汝南王等。

——摘编自汤其领《西汉郡国并行论》

材料二 东汉末年以来,郡不设都尉,以太守兼之。晋代以后,太守以不加将军号为耻辱,梁朝和陈朝的太守也加“都督”,兼领军权。西晋形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。《北齐书》说,“魏自孝昌之季,禄去公室,政出多门。豪家大族,鸠率乡部,托迹勤王,规自署置”,“百室之邑,便立州名。三户之民。空张郡目”,南北朝设县,皆在千数百以上。

——摘编自邝士元《中国经世史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝改革封国制的内容,并分析上述改革实施的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出魏晋南北朝地方行政体制的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整谈谈你的认识。

材料一唐朝中期以后,陆上丝绸之路的贸易因战乱中断——整体渐趋衰落。当时中外交往和通商已经全方位化,尤其是海路与草原交通都已大有发展,所以外贸的总体活跃程度是超过汉朝的。

——摘编自秦晖《古商路上的贸易逆差(上)》

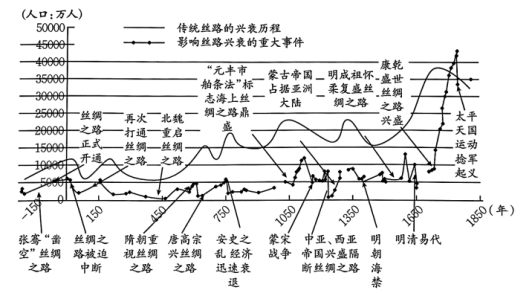

材料二

——摘自周阳敏《“一带一路”深化专题研究:创新合作与融合发展——传统丝绸之路兴衰历史周期研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝中期以后陆上丝路渐趋衰落的原因。(2)请选取材料二中丝绸之路任一兴盛时期的情况,结合所学知识说明其与经济、政治、战争或全球意识的联系。