在17世纪的西方人看来,“中国人的价值观念更加文明和礼貌”,中国是“欧洲的典范”,中国的伦理和德政是解救邪恶的正确道路。明朝万历年间来到中国的意大利传教士利玛窦,在写给家人和教会高层的手稿中,中国是这样一种形象:虽然名义上远在天边的皇帝是国家统治者,实质事务确是由经过考试制度拔擢的文官系统掌控,日常生活则由复杂的风俗习惯所规范,如此,社会和谐才得维持。

18世纪晚期,西方逐渐出现批评中国的声音,马戛尔尼就在日记里描绘着清朝的落后和愚昧。鸦片战争后,中国的社会、道德、宗教、样貌等,遭到西方的全面批判,“劣等他者”成为描述中国形象的主要内容。

中国社科院文学所学者施爱东对于西方与中国形象相关的漫画和插画进行研究。16—18世纪的欧洲人很少深入中国内地,图书插画中的中国元素,除了贯穿于整个16—19世纪的大辫子,出现频率最高的中国元素主要是汉子、佛塔、凉亭、商铺、轿子、码头、牌坊、灯笼、纸伞、对联、拱桥、打牌、喝茶、放风筝等,这些插画表现了一个宁静安乐的异域东方。19世纪大量西方商人和冒险家开始深入中国内地,图书插画中的中国元素也相应的扩增了。前两个世纪出现的中国元素依旧会出现在19世纪的插画中,但是,从出现频率看,表现宁静安乐的元素明显偏少,出现频率最高的是颓废的鸦片烟管、戴枷的囚犯、路边的乞丐、求神拜佛的男女、阴沉的街道、女人的小脚……

——摘编自《西方视野里的中国形象》《欧洲十八世纪中国热》

根据材料并结合所学知识,围绕“西方构建的中国形象的演变”,谈谈你的认识。(要求:主题明确,史论结合)材料:长城既是农耕地区与游牧地区的分界线,也是民族交流融合的重要场域,更是不同文明交流融合互促互鉴的见证。

长城是中华民族的精神象征,经过数千年的万里长城积淀,已经成为中华民族集体记忆,形成了中华民族自强不息、开拓进取、坚韧顽强、同仇敌忾、团结奋斗、爱国保民的精神谱系,保护长城就是赓续中华民族的精神谱系,延续中华民族的精神血脉。

长城作为横亘在中国北方地区的宏伟建筑,历经数千年岁月沧桑,见证了无数的治乱兴衰,讲述着游牧民族与农耕世界交融互动的故事,承载着中华民族集体记忆和共同精神。

——摘编自陈锦业《文明交流互鉴视域下长城文化价值的阐释与展示》

根据材料,结合相关史实,围绕长城的价值,自拟题目,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)材料 17世纪,英国商人雇用荷兰船只承运海外贸易的现象司空见惯,数量众多的荷兰商船游弋在英国的贸易区域,对英国的贸易和军事而言绝非益事。随着殖民地贸易兴起,英国允许外国船只参与英国贸易,但授予英国商船优先权。17世纪50年代,英国殖民地经济渐成规模,这为1651年《航海条例》的出台奠定了基础。《航海条例》数次强调进出口贸易必须使用英国或其殖民地的船及船员,禁止外国商人在英国及其殖民地合法经营渔业,如若违反则没收其货物及商船。此后,一系列用以规范和阐明英国船只特权及财产转让权的法令都被冠以航海法令的名称,“这些法规起源于国家政策,其目的是增加英国航运业的收入,并为国家海军提供海员,同时成为岛屿帝国的天然堡垒。”

——摘编自柴彬、齐玉凤《17世纪英法海事法令与海上贸易秩序建构》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国海事法令出台的背景。(2)根据材料并结合所学知识,简析英国海事法令实施的影响。

材料一 近代国际法虽然确立了国家主权独立,平等等原则,然而“非文明与半文明”的殖民地、附属国却无法享受这些原则的保护。在欧洲大国的主导下,近代国际法确立起保护关系,租借地、势力范围等原则,这些原则成为列强殖民扩张和统治的重要法律依据。

——摘编自常大毅《从法的性质看国际的本质》

材料二 二战后,国际法成为真正意义上的“世界法律”,应用于世界上绝大多数国家。国际法领域的租借地、势力范围等原则被废除。以联合国为代表的国际组织获得极大发展,在经济和文化领域订立了大量国际法规。广大发展中国家以“公平、合理、互利”为原则,并推动制定了《联合国海洋法公约》等国际法规。为协调对太空的利用,各国还订立了《外层空间法》。国际法获得了极大的发展。

——摘编自谢晓庆《论国际法的历史发展与展望》

(1)根据材料一、二、指出近现代国际法的发展趋势,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后国际法发展的作用。

材料一 1983年6月,以佐野敏男为团长的日本静冈县日中茶业考察友好访华团一行十人,由上海入境到访江西省,与江西省农牧渔业厅及江西省农科院蚕桑茶叶研究所科研人员围绕茶叶生产、贸易、消费等议题进行了座谈。1983年8月,日本静冈县茶叶试验场副研究员后藤正访问杭州,对当地的茶树品种、茶树种植、茶叶加工等方面进行了技术考察,并与中国农业科学院茶叶研究所等单位的科研人员交流了日本茶园施肥的生产实践经验,探讨了如何优化茶园土壤、培育香气高的茶叶优良品种与提升制茶工艺等方面的问题。

——摘编自振华《日本静冈县茶叶专家来杭考察》

材料二 日本茶道里千家(茶道文化社团)与中国开展的茶文化学术交流,不仅仅派遣访华团开展短时间交流,还着眼长远,积极与北京外国语大学、南开大学等著名高校合作,通过开设茶道文化课程、接纳留学生等,培养促进中日文化交流的人才。特别值得一提的是,1994年日本茶道里千家与天津商业大学合作开办了“天津商学院里千家茶道短期大学”,不仅招收日本留学生进修汉语、京剧、太极拳、陶瓷、绘画、书法、茶道等课程,还招收中国学生学习日本料理、茶道等。

——摘编自汪伟《商学院里千家茶道短期大学举行毕业典礼》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出日本派出茶业友好考察访华团的历史背景。(2)根据材料一、二,概括中日双方进行茶文化交流活动的内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评述中日茶文化交流。

材料一 博物馆是国家的文化符号,是民族文化的物质载体,承载着丰富的文化内涵,传承着璀璨的民族精神。它是国家传播和展示文明成就的重要窗口,创造出具有文化底蕴的文创产品,有利于帮助更多人了解国家的历史文化,感受伟大的民族精神。如何准确把握博物馆内在的文化内涵,创造出符合人民美好需要和具有历史性、文化性、趣味性的文化创意产品应成为每个博物馆深思的问题。

文创产品设计师在博物馆众多的藏品中选择最有代表性的、最能引起人们观看兴趣的藏品,对其造型、图案、颜色、材料、工艺以及其所蕴含的文化信息进行深度挖掘、提取和设计转化;也会以博物馆所在地的自然风光、名胜古迹、民间习俗、名人典故、传说故事、戏曲戏剧、语言文字、传统手工技艺等特色文化资源为灵感来源和设计元素,为其设计文创产品。

——摘编自边美洁《历史类博物馆文创产业的创新与发展——以故宫文创为例》

材料二

——故宫博物院官方网站

根据材料并结合所学知识,请你以一名博物馆文创产品设计师的身份,为我国某一博物馆设计一款文创产品,并对该产品进行解读。(要求:明确写出博物馆名称,产品命名符合自身定位;写出构思,无需绘制图样;解读须包括外观、历史内涵和现实意义等要素;史实准确,观点正确。)材料一 所谓的早期维新思想,大体是指1894年以前的维新思想,它的发展以1884年中法战争爆发为界分为前后两个时期:中法战争以前,它虽然与洋务思想存在某些歧异,但附属和依存于洋务思想;中法战争以后,它作为洋务思想的对立面而逐渐分离出来,表现出了更多的资本主义倾向……19世纪80年代,中外交往走向频繁,不少人(薛福成等)获得了留学或出使西方国家的机会,增加了对西方社会的切身体验。中法战争已经表明洋务措施不能使中国自强的事实,早期维新思想家转而要求采用西方民主政治形式,君民共主被提上日程,成为当时维新思想家宣传鼓吹的重点。“以商为战”则是早期维新思想家对“西学为用”思想的一种补充,这种思想是在19世纪70年代以后外国商品侵入日益扩大的情况下形成的,因而具有鲜明的爱国主义色彩。

——摘编自吴剑杰《论早期维新思想与洋务思想的分离》

材料二 五四新文化运动的领导者认为,儒家的思想专制是造成中国思想僵化和文化落后的主要原因,它通过文化的传播进入国民性中,尤其是作为官方意识形态的儒教和被偶像化的孔子,对中国社会产生了深刻的影响。事实上五四运动的先驱者在主张学习西方进步文化的同时,也是民族传统文化遗产的继承者。如李大钊、鲁迅等,其广泛传颂的文学作品无不受到中华优秀传统文化的影响。

“彻底西化”这种抉择推动了中国传统框架的突破,有利于传统文化惰性思想的消散,促进中国传统文化向现代转型。

——摘编自秦晓萌《五四新文化运动与中国传统文化的关系》

(1)根据材料一、概括中法战争后早期维新派有别于洋务派的主张,并结合所学知识分析早期维新思想与洋务思想分离的原因。(2)根据材料二、指出五四新文化运动与中国传统文化的关系。综合上述材料并结合所学知识,指出近代中国思想解放的核心内容。

材料一 623年日本留学生、学问僧等人称颂“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达”,建议日本政府重用学成归来的留学生,建立以大唐为蓝本,“法式备定”的封建国家。从唐太宗贞观四年到唐昭宗乾元元年,日本共正式派出19批使节。留学生全部随遣唐使入唐,均为经过日本朝廷精心挑选,有较高素养的人才。日本留学生分散在国子监六馆学习儒学、文学、佛学、律令等各种课目,其生活费由唐朝政府补助。留学生的习业内容有明确分工,有意从不同方面吸取借鉴唐朝文明成果,补日本之短。

——摘编自姚嶂剑《遣唐使:唐代中日文化交流史略》

材料二 1898年张之洞在《劝学篇》中大力倡导留学日本之效,“出洋一年胜于读西书五年”“至游学之国,西洋不如东洋”。1896年清朝首次向日本派遣十三名留学生,1906年留日学生数达到八千多名。日本逐渐成为中国接触西方和日本新思想、新文化、新技术的窗口。留日学生成立了译书汇编社等翻译团体,翻译了国外大量政治、文史、军事、理工、农业、医学、艺术等方面的书籍。日本也逐渐成为中国革命舞台的一部分。黄兴曾是官费留日学生,1904年谋划起义失败后又与宋教仁等一同亡命日本。留日学生视黄兴等为英雄,追随的人甚多。

——摘编自实藤惠秀《中国人留学日本史》

(1)据材料一、概括日本赴唐留学活动的特点。(2)据材料二并结合所学知识,指出清末中国赴日留学活动的背景和积极作用。

材料 中华文明具有五个突出特性:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。这其中的前三个突出性,是就中华文明的自身发展而言;后两个突出性,是就中华文明对世界发展的贡献而言。而中华文明“多元一体”的演进过程及其深远影响,正全面贯穿了这五个突出性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕“中华文明的特性”提炼观点,并加以阐释。(要求:可以就中华文明的一个或多个特性进行阐释,观点正确,论证充分,史论结合,表述清晰)材料一

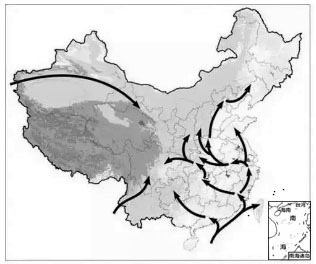

玉米传入中国路径图

材料二 中国农业发展始终依循两条道路前行,一条以广度开发为主,主要体现在耕地扩展,政策的调整;另一条则为深度开发,主要体现在农业技术的提升、农作物复种制度的出现,以及高产作物的引进。玉米、甘薯未引进之前,南方水稻,北方旱地作物粟、黍、冬小麦以及高粱拥有用地与产量的优势。文献记载玉米种植从“种罕”到“遍艺之”,经历了近百年时间,对明清时期的中国影响深刻,有学者提出康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的。至20世纪30年代在全国的统计中,玉米的占地比例如下,甘肃6.5%、广西17.2%、河北15%、黑龙江5.3%、湖北10.7%、湖南3.9%、吉林5.4%、辽宁12.6%、山西5.4%、陕西11.3%、四川13.2%、新疆19.2%,安徽等十四省占地比例很低,几乎视作零。

——摘编自韩茂莉《中国历史农业地理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出玉米传入中国的路径,分析对玉米全国性种植影响最大的路径及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析“康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的”这一观点。