材料一 1949年新中国建立后开始的中国式现代化进程,大致可划分为三个大的发展阶段:1949—1978年的奠基时期;1978—2012年的快速发展时期;2012年至今的走向成熟时期。其中,每个大的发展阶段又可根据其阶段性特征,具体划分为若干小的发展阶段。

——据马敏《历史视角下的“中国式现代化”》

材料二

| 现代化道路探索历程 | 活动或成果 | 结果 |

| 封建主义式现代化 | 洋务运动和清末新政 | 失败 |

| 资本主义式现代化 | 维新变法、辛亥革命和新文化运动 | 失败 |

| 社会主义工业化道路探索 | 新民主主义革命 | 创造条件 |

| 一五计划和三大改造 | 借鉴苏联 | |

| “四个现代化目标”和“两步走”战略规划 | 曲折探索 | |

| 中国式现代化 | 改革开放和“三步走”发展战略 | 成就辉煌 |

| 新时代“中国式现代化”理论体系 | 具有里程碑意义 |

—据杨德山《中国式现代化的百年探索和实践经验》

(1)概述材料一把1949年和1978年作为划分中国式现代化发展阶段节点的依据。(2)分析材料一,结合所学知识说明中国式现代化第二阶段“快速发展”的新突破。

(3)分析材料二,谈一谈中国式现代化的成功经验。

谁挑起了一战?

百年来,第一次世界大战战争责任问题始终是学界关注焦点之一。目前,学界对此问题的探讨已不局限于纯粹的历史学范畴,国际关系学学者、社会学学者也都从各自学科视角出发,提出不同观点。

| 参战国政府报告及官方文献的战责认定 | 1914年8月3日至4日正是大战爆发之际,德国、英国先后以白皮书和蓝皮书的形式公布了外交文件,以证明己方参战纯属无奈而自卫之举。此后短短数月间,俄国橙皮书、塞尔维亚蓝皮书、法国黄皮书、奥匈帝国红皮书相继出版。 1922年—1927年,德国外交署组织学者编纂了《1871年—1914年欧洲各国内阁的重大决策》目的是回应巴黎和会的战责指控,抗议《凡尔赛条约》对德条款,证明真正的战争罪魁是协约国。 |

| 学者及政客对战责问题的认识 | 德国是最早受到战责指控的国家。1916年,德国驻英大使林克瑙斯基亲王卡尔·马克斯私人印刷了《1912—1914年我出使伦敦》,最早将责任矛头指向德国人。罪责皆有说最早由法国学者提出。1927年,勒努万正式提出,每个参战国都对战争负责,所不同仅在于程度轻重,故不应把全部罪责推给一个国家。 2013年,英国历史学家克利斯托弗·克拉克出版《梦游者:1914年,欧洲如何走向“一战”》。克拉克连发数问:罪责应由谁来负担?他认为,人们在分析战责问题时总是倾向于寻找批判对象,主观地认定一方是正确的,另一方是错误的,将决策者的举动看作是蓄谋已久,故而产生了“阴谋论式的叙述”。他认为,“一战”是各国政治文化交织的产物,是一场多极化的事件,是一种大范围内的相互影响。 |

——商编自卢晓娜《世纪之殇:百年来欧美国家关于“一战”战责问题研究述论》

(1)上述材料对一战罪责的认定有何史料价值?(2)围绕“谁挑起了一战”这一问题谈一谈你的认识。

3 . 《中外历史纲要》中的“洋务新政”在历史上有很多名称,如“夷务”“洋务运动”“地主阶级自救运动”“同光中兴”等等。不同的命名隐含着作者的史识。

材料一 在19世纪40-60年代,与外国发生战争、谈判、签条约、鸦片贸易、传教、通商等事项被称为“夷务”。

材料二 到20世纪30年代,一些注意社会经济变革的学者便把“洋务运动”的名称发明出来了。据考证,第一个使用这个词的是马克思主义史学家何干之。

材料三 另一些学者则从对外与对内政策相结合的角度,从19世纪60-90年代阶级斗争和政治发展的角度来评价它,因而得出了不同的结论。

材料四 还有一些学者在文章中使用“同光中兴”等概念。

——据张海鹏《洋务活动及其现代的解释》整理

(1)以下哪项命名符合材料三中“从阶级斗争和政治发展的角度”来评价洋务新政。( )| A.夷务 | B.洋务运动 |

| C.地主阶级自救运动 | D.同光新政 |

(2)材料一以“夷务”、材料二以“洋务运动”、材料四以“同光中兴”命名,请分别谈谈上述三种命名所采取的视角。

(3)同一历史事件往往存在不同的命名。综合上述材料,谈谈你对此的认识。

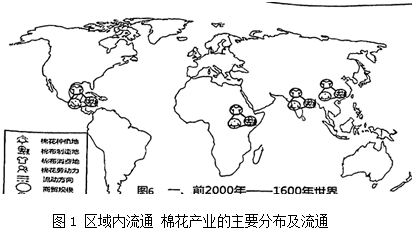

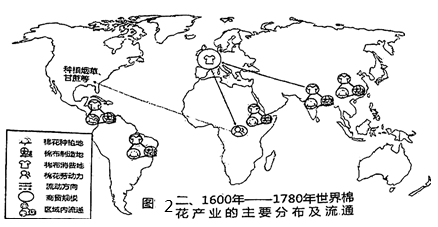

在近代历史上,棉花资本主义留下一系列充满矛盾的遗产。它让无数人获得了财富,从中受益,但它同时让更多人受尽磨难,成了受害者和牺牲品。正如贝克特所说,棉花资本主义是一个关于控制和剥削的故事,同样也是一个关于“自由和创造性”的故事。

(2)根据所学知识,谈谈你如何理解贝克特的话

材料 据考古学证明,约9000年前,墨西哥中部高原的印第安人就开始对玉米进行栽培,在几乎相同的时期,秘鲁沿海地区也发展了最早的农业,从此拉美印第安诸文明逐渐开始了以种植玉米为主的玉米文明新阶段,成为与中东、东亚、非洲等并列的数处农业发源地之一。由于拉美印第安人的主要活动地区植物资源十分丰富,他们根据其生活所在地的地理环境培植出种类繁多的农作物。如马铃薯、甘薯、木薯、山药、豆类、南瓜、葫芦、花生、西红柿、黄瓜、辣椒、可可、烟草、棉花、橡胶等,印第安人培植了多种植物,与整个欧亚大陆所培植的植物一样多,这是一个非凡的成就,为人类作出了极其伟大的贡献。为了使高原山地农田免受寒冷之灾,印第安人将田垫高,四周挖有小水沟,注满水后可在夜间保持农作物所需的温度。农业管理的进步对农业生产率的提高是有力的保证。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

(1)根据材料,概括古代拉丁美洲农业发展的成就及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代拉丁美洲农业发展的认识。

材料 1602年,意大利传教士利玛窦在北京绘制出《坤舆万国全图》,比较全面地介绍了欧洲人在地理大发现中获得的世界地理新知识。利玛窦本人在中外文著述中都说《坤舆万国全图》是他亲手绘制的,明代科学家李之藻等人在《坤舆万国全图》的序文中也有同样的说法,阮泰元《两仪玄览图》序文中亦提及此事。但近年来,美洲郑和学会会长李兆良提出,《坤舆万国全图》并不是利玛窦的作品,而是郑和为了准备第七次下西洋绘制的,“成图时间为1428~1430年”,该图“证明明代中国人比哥伦布先抵美洲”。李兆良所有演绎的逻辑起点是:《坤舆万国全图》“是利玛窦以奥特里乌斯的1570年世界地图为蓝本绘制的”,但《坤舆万国全图》上面共有“1114个地名,全部是中文标注,比奥特里乌斯的世界地图增加了几百个”,《坤舆万国全图》上这些多出来的几百个地名是从何而来的呢?他的结论是:这些多出来的地名“只能得自中国资料”,即15世纪前期郑和环球航行时所绘的中文世界地图。李兆良此处所说的“奥特里乌斯的1570年世界地图”,指的是奥特里乌斯(Abraham Ortelius)所编地图集《地球大观》中的一幅世界地图。《地球大观》于1570年首次出版,是世界史上第一部近代地图集。李兆良还写道:“《坤舆万国全图》有原本藏在南京,官吏们密谋以利玛窦顶替作者”,“官员们在原图上添加序言和有限地名,利用利玛窦名义公开”。李兆良主要依据两种文献:一是明代梁辀的《乾坤万国全图古今人物事迹》,二是《利玛窦中国札记》。对照一下梁辀原文,没有一个字可以支撑李兆良的观点。

——摘编自龚缨晏《〈坤舆万国全图〉与“郑和发现美洲”》

(1)根据材料并结合所学知识,指出利玛窦在北京绘制出《坤舆万国全图》的主要原因。(2)根据材料并结合所学知识,就李兆良的“新发现”谈谈史学研究应遵循的原则。

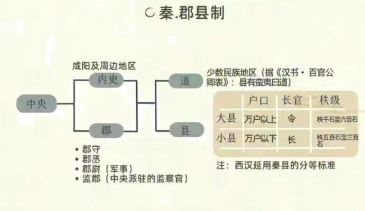

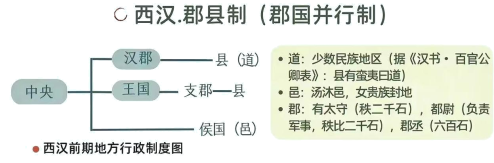

“大一统”一词,最早见于《春秋•公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

材料一

甲:秦汉地方行政区划制度示意图

——根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书•董仲舒传》

材料二 鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?

材料一 1928年“济南惨案”所引发的全国性反日运动,是南京国民政府成立以后第一次群众性的维护国家主权和尊严的斗争。同年7月7日,国民政府外交部长王正廷以外交部名义发表《废约宣言》,称:“对于一切不平等条约的废除,及双方平等互患主权新约之重订,久已视为当务之急。”表示决心依如下三原则加以重订:(1)已届满期之条约,当然废止,另订新约;(2)尚未满期者,国民政府当以相当之手续解除而重订之;(3)旧约满期而新约未订者,另订临时办法处理一切。面对南京政府的修约要求,且迫于中国民众和舆论的压力,欧洲各国政府在坚持新约未订之前旧约继续有效的前提下,大多表示愿意根据平等互惠的原则,派出全权代表与国民政府谈判订立新约。……7月10日,美国驻华公使马克谟奉命照会国民政府,表示愿与中国订立关税新约。

材料二 1971年4月,中国邀请美国乒乓球队访华;7月,美国国务卿基辛格秘密访华。1972年,美国总统尼克松访问中国。中美两国在历经多年的对抗与冲突后,终于重新走到了合作的起点。1973年,基辛格希望美国能在与中国关系正常化的同时与台湾保持官方关系,中国则谴责美国退回到与台湾保持密切关系的老路上。1979年,苏联入侵阿富汗,使中美双方再次接近。中美同意在关键的地区争议问题上,采取平行的或互补的行动。中国不再强调建立新的国际经济秩序,而是提出第三世界应更关心反对苏联的扩张主义。在70年代末,中美关系取得了质的突破。

材料三 2013年,中国提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,充分依靠中国与有关国家既有的双边、多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析南京国民政府统治时期“改订新约”运动的原因。(2)根据材料二,概括20世纪70年代中美关系变化态势所呈现的特点,并结合所学知识分析20世纪70年代中美关系改善的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国倡议共建“一带一路”的可行性。

材料一 靖康之乱后的北方人口南迁是我国三次北方人口大规模南迁的浪潮之一,且它的规模最大,距今最近,对近现代的中国族群的分布和文化传承都产生了重要影响。这一时期的人口南迁持续了约一个半世纪,按照时间可划分为三个阶段。靖康之乱时期:从1125年至1142年前后共十七年,这一时期的移民分布面最广,遍及南宋各个地区,其中江南、江西和福建吸引了大量的移民,为移民的主要分布区域。宋金对峙时期:从1141年至区1234年,由于双方发生大规模战争,人口南迁也随之出现。南宋蒙元对峙时期:宋蒙战争持续了20余年,受此影响,这一时期又出现移民的高峰。后面两阶段的移民主要分布在长江以南离长江不太远的地方,以及淮南、荆襄与四川的北部。

——吴松弟《中国移民史—辽宋金元时期》

材料二 综观美国历史,出现过三次大的移民浪潮。第一次移民高潮(1680-1880):移居北美的清教徒把北美视为上帝恩赐的希望之乡,把新大陆描绘成地肥水美的人间天堂,吸引了大批欧洲移民。他们主要来自英国,还有其他西欧和北欧国家的人。除了欧洲人,这一时期的另一主要移民群体是非洲黑人。自1619年首批黑人奴隶被贩卖到北美,在几个世纪的奴隶贸易中共有1000万黑人被贩卖到西半球,其中有40万人到了今天美国境内的各个殖民地。第二次移民高潮(1900-1920):南北战争结束后,美国进入大规模工业化和城市化阶段,需要大量劳力。第二次移民浪潮中的移民主要来自南欧、中欧和东欧,以意大利、匈牙利、波兰和俄国移民为主体,这些移民多数来自乡村。第三次移民浪潮 (1965-现在):1965年美国通过了移民和归化法,1961-1984年之间还通过了一系列难民法,移民政策的放宽带来了第三次移民浪潮。这一时期的移民来自更广阔的领域、更多的国家。……来自不同大陆、不同国度的移民构成了美国人口的主体,而且每年的新移民仍然在不断改变着美国人口的种族、民族构成。

——《美国文化的移民特征》

(1)根据材料一及所学知识,概况这一时期移民的主要特点并分析其影响。(2)根据材料二,概况美国三次移民浪潮的原因,并结合所学知识,说说移民浪潮给美国带来的影响。

(3)结合上述材料,谈谈你对人口迁徙的认识。

材料一 早在春秋战国时期,中华文明便与周边地区有了较为密切的交流。隋唐时期进入到中华文化对外交流的高潮,其中日本多次派遣唐使来华,并将大量的留学生和留学僧送到中国学习,而中国高僧鉴真也多次东渡日本,这种双向的交流使得大量的政治、经济、文学、天文、历法、音乐、医药、技术、佛典等汉文典籍流入日本并对诸多文化领域产生了一定的影响。五六世纪的日本已经习得并熟练使用汉字;大化改新后日本则仿照隋唐国子监之制设大学寮于京师并大兴高等教育;此外,日本还仿照唐朝的管制和律令制度,在大化改新后基本完成了政治改革,建立起古代天皇制国家。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 在亚历山大东征之前,希腊人就曾在波斯王国中充任高级官员,希腊商人曾控制近东的贸易路线。公元前334年,亚历山大开始东征,为了使自己的统治得到被征服地区的认可,亚历山大对形形色色的民族作出让步,在埃及以阿蒙之子法老自居,在波斯接受了威严赫赫的宫廷礼仪、服饰,在中亚则娶当地的贵族女子为妻,在印度向裸体智者求教,在苏萨举行希腊——马其顿将士与东方女子的集体婚礼。在这一过程中,希腊文明与埃及、巴比伦、印度等东方文明交叉碰撞,最终形成了希腊化文明。

——摘编自杨巨平《碰撞与交融:希腊化时代的历史与文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中日文化交流的特点及意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出文明交流的主要方式,并谈谈个人对文明交流的认识。