| A.表明传统朝贡体系的彻底崩溃 |

| B.体现由“师古”到“师夷”的重大转变 |

| C.契合列国并立的近代全球秩序 |

| D.反映了人们对世界文明的深刻探索 |

某现代著名学者在他的一部论著中从六个方面论证了晚明(1573一1644)出现的大变局。该论著的目录大致如下,事实上晚明时期国家的许多方面的确也发生了很大变化。

| 目录 | |

| 第一章 | “海禁—朝贡体制”的突破 |

| 第二章 | 卷入全球化的贸易浪潮 |

| 第三章 | 江南市场:多层次商品市场的繁荣 |

| 第四章 | 思想解放的潮流 |

| 第五章 | 西学东渐与放眼看世界的中国人 |

| 第六章 | 新气象:文人结社与言论 |

根据材料并结合所学知识,请以“晚明大变局”为主题自拟一个题目进行论述。(要求标题具体明确,逻辑清晰,史论结合)

材料一 (明代)连江县的杨崇家庭,六世同居,男女老幼有70口人,饮食一道,财产共有。南平廖氏,五代同居,也同耕共食。大田县吴氏六世同居,男耕女织,不分彼此。福清县王荣也是六世同居,大小家人七百余口,不曾折箸争吵过,而且这个家庭一直发展到清代,是福建历史上受明清两代封建王朝表彰而名扬一时的大家庭。

——彭文宇《历史上闽台家庭与家庭交往》

材料二 20世纪初,一个引人瞩目的现象是,家庭制度在中国受到空前激烈的批判:一个将家庭作为组织、管理社会基础的传统社会,在现代化进程中,为了从传统之茧中蝶化,对家庭制度进行批判是必然的。

——孟宪范《家庭:百年来的三次冲击及我们的选择》

材料三 通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变了传统的家庭生活模式。

——【美】杰里·本特利《新全球史》

材料四 黄宗羲生活于明末清初,两百年后其政治思想备受推崇。梁启超与谭嗣同等曾将《明夷待访录》“节钞”送人。革命党人陈天华认为,《明夷待访录》“虽不及《民约论》(又译《社会契约论》)之完备,民约之理,却已包括在内”。该书中的《原君》《原臣》也曾被用作兴中会的宣传品。民国时期,梁启超反思说:“畴昔谈立宪、谈共和者,偶见经典中某字某句与立宪、共和等字义略相近,辄摭拾以沾沾自喜,谓此制为我所固有。其实今世共和、立宪制度之为物,即泰西亦不过起于近百年……比附之言,传播既广……以为所谓立宪、共和者不过如是,而不复追求其真义之所存。”

(1)据材料一,概括明清时期福建地区大家庭的基本特征。结合所学知识分析明清统治者表彰这类大家庭的主要目的。

(2)材料二是否表明20世纪初中国传统家庭制度发生了变化?从现代化的角度分析,为什么材料二所述20世纪初的中国“对家庭制度进行批判是必然的”?

(3)材料三中家庭制度发生变化的根源是什么?

(4)据材料四评析清末民初关于黄宗羲的“记忆复兴”这一现象。

材料一 在中国,对 science 的翻译经历了从"格致"到"科学"的用词变化。明末清初,受古代"格物致知"的影响,时人将"science"音译为"格致"。19世纪中叶后,"研格致,营制造者,乘时而起","格致"一词大量使用。19世纪末,梁启超等效仿日本的做法,将"science"译为"从事科学,讲求政艺。"民国初,学界还将 science音译为"赛因斯",意在强调科学的理性精神。

——冯天瑜《近代汉字术语创制的两种类型》

材料二 "中体西用"后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了"中体西用"还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有"中体"作为前提,"西用"无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三

| 事件 | 观点 |

| 戊戌变法 | 康有为的托古改制思想反映了资产阶级的软弱性,不仅没有减轻变法的压力,反而加速了变法的失败。” |

| 辛亥革命 | 如果不是武昌起义爆发,新政将按计划进行,中国最终将成为一个君主立宪的资本主义国家。 |

| 新文化运动 | 新文化运动是“情绪主义”的产物,导致了各种思想混乱。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪中叶以后,从"格致"到"赛因斯",反映中国人向西方学习的内容发生了怎样的变化。分析导致变化的主要原因。

(2)材料二中"中体西用"与近代中国哪一事件有关。根据材料二指出评价历史事件应遵循的原则是什么?按照这一原则并结合所学知识,任选材料三中的一种观点对其进行评价

材料一:

材料二:农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织 ,多治丝麻葛捆布,此其分事也。

,多治丝麻葛捆布,此其分事也。

——《墨子》

(1)材料一反映的中国传统耕作方式最早出现在什么时候?这种耕作方式的推广起到了什么作用?

(2)材料二反映的中国古代农业生产基本模式是什么?具有哪些基本特点?

(3)指出与这种生产模式相适应,长期在我国古代存在的主要政治制度和主流思想。

材料三:我们发觉自己处在这样一个世界里……充满了流线型汽车、有轨电车和飞机……这世界是有史以来唯一的一种经济统治——工业文明的统治的一部分;它不但为西欧诸民族所分享,也为俄国人、美国人和日本人所分享;甚至还在某种程度上为中国人和印度人所分享。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(4)依据材料三及所学知识,简要说明19世纪晚期西方工业生产发生了哪些根本性变化?请分析这些变化对人类生活的影响。

材料四:

(5)依据材料四指出近代中国经济结构有何特点?其形成的原因是什么?

材料五:

(6)依据材料五提供的历史信息,说明其理论宣传的各自特点和实践结果的不同。

材料六:新时期最显著的成就就是快速发展。……我国经济从一度濒于崩溃的边缘发展到总量跃至世界第四、进出口总额位居世界第三,人民生活从温饱不足发展到总体小康,农村贫困人口从两亿五千多万减少到两千多万,政治建设、文化建设、社会建设取得举世瞩目的成就。

——胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告

(7)依据材料六并结合所学知识,分别概括我国经济“濒于崩溃”及新时期“快速发展”的主要原因。

材料一 中世纪时的欧洲,很多人认为世界是一片广阔的陆地,尽头是万丈深渊。虽然……他们知道在遥远的东方,有一个神秘的国度中国,但中国和欧洲之间的交通非常困难,很少有人到过中国,也很少有中国人去过欧洲。

材料二 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和政治大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。

——沈福伟《中西文化交流史》

材料三 19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面。……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——费自清、刘广京《剑桥中国晚清史》

(1)材料一描述的世界东西方相互隔绝的局面被打破的标志性事件是什么?具有什么重要的世界意义?

(2)根据材料二,指出西方启蒙思想家汲取中国文化的主要内容。这对他们的政治主张产生了什么影响?

(3)根据材料三指出,中国知识界在学习西方文化过程中关注的重点有何变化?“新的着重点”的核心内容是什么?从社会政治、思想、文化方面各举一例说明这种“新的着重点”对中国历史发展产生的重大影响。

(4)综上,简要谈谈你对世界人类文明发展的认识。

材料一 中国和欧洲两种不同的文明,在16世纪中叶以后,就再也不能避免地要发生正面交锋了。在最初的交往之后,一方面中国士大夫中,出现了像徐光启、杨廷筠、李之藻等愿意接受西方天主教文化的人;欧洲天主教内部,也出现了以利玛窦、艾儒略等人为代表的同情、容纳和接受中国文化,特别是儒家文化的主张。

——李天纲《中国礼仪之争》

(1)依据材料一,指出在明末清初中国和欧洲两种不同文明是怎样进行交流的?结合所学知识,简要分析16世纪中叶以后中西文明“不能避免地要发生正面交锋”的根本原因和直接原因。

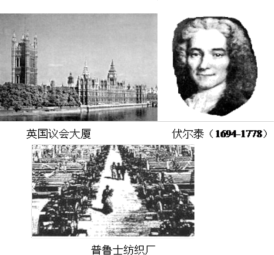

材料二

(2)康有为认为,欧洲的成功在于“其新政新法新学新器,绝出前古,横被全球”。依据材料二的三幅图片及所学知识,简要说明欧洲在“新政”、“新学”和“新器”方面发生的重大变化,并指出这些变化表明了近代西欧怎样的社会发展趋势?

材料三 李鸿章问:“阁下对贵国舍旧服而仿欧俗,抛弃本国独立精神而甘受欧洲支配,难道一点都不感到羞耻”?森有礼回答:“相反,我们对这些变革感到骄傲:这些变革绝对不是受外力强迫,完全是我国自己决定的,……只要发现长处就要取之用于我国。”

——1875年李鸿章与日本外交公使森有礼谈日本的服装

(3)对于材料二中李鸿章与森有礼的观点,你是如何认识的?

材料四 严复曾多次将中学与西学作比较:“中国最重三纲,而西人首言平等;……中国以孝治天下,而西人以公治天下。”

——《侯官严氏丛刊》

(4)材料三中严复认为中学和西学有何差异,结合时代背景分析其形成这种认识的原因。

材料五 “中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料……凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收。”

——毛泽东《新民主主义论》

(5)20世纪初我国在引进和吸收“外国的进步文化”的过程中,取得的主要思想文化成果有哪些?

| A.发展“两弹一星”计划,应对大国挑战 |

| B.研制高性能计算机,增强军事实力 |

| C.开展科教兴国战略,提升综合国力 |

| D.实施载人航天工程,打赢现代战争 |

| A.独尊儒术已成定势 |

| B.儒学理念渐趋法制化 |

| C.文官阶层主导立法 |

| D.仁政思想等同于法律 |

| A.白话文只是文学形式上的变化 |

| B.新文学是民主与科学的载体 |

| C.新文学注入新内容 |

| D.新文化运动的方向发生了变化 |