材料 清末新政时期,民权思想兴起,司法独立的概念亦渐为有识之士所倡导,要求将以警察为代表的司法权与旧有行政权系统分离的呼声也越来越高,为进一步加强行政效率与对地方的控制,取代日渐失效的原有治安维持体系,清政府开始对警制进行改革,衙役在职能上开始向警察转变。清政府在中央设立专门的巡警部,后扩大为民政部,并在各省设立巡警道。在官僚体制内拥有独特地位的警察机构,开始被赋予独立的权责规范,管理章程和奖惩制度也十分严密与完善,此外他们也享有相应的酬薪。清政府还重视警察的素质教育,开放大量警官学堂,甚至重金送警察出国培训。

——摘编自王大任《从衙役到警察的变迁—清末警制改革与中国近代国家的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,简析清末警察制度改革的背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括清末警察制度改革的特点。

材料一北魏孝文帝迁都洛阳之后,这种隔绝的局面被打破了。孝文帝推行汉化改革,以洛阳为阵地,复兴了北方的中原文化,为南北文化的双向交流提供了前提和基础。南北文化的交流与融合渗透到了社会生活的方方面面,在官制律例礼乐文化的建构当中,南方文化充当着输出者的角色,经由士人北来等传播途径,成为北方制度文化建设的重要元素。……魏孝文帝推行汉服,褒衣博带,而其时南朝服饰却是“小作冠帽,短制衣裳”。……另一方面,南方的声韵之学又深深地影响了北朝士人。.

——摘编自杨柳《从<洛阳伽蓝记>看北魏后期南北文化的交流与融合》

材料二对于南朝北投者,拓跋氏尤能注重拔握……这种情况与南朝统治者专重侨姓,排斥南人,而晚渡北人又被目为荒怆,备受排斥,北方各族更不予考虑者,迥不相同。

——摘编自周一良《魏晋南北朝札记》

(1)据材料一并结合所学知识,分析当时南北文化交融的具体表现和显著特征。

(2)综合上述材料,结合所学知识,分析孝文帝改革引发民族交融的主要因素。

材料一 据《北史·魏本纪》载,北魏道武帝拓跋珪,天兴二年,“初令五经群书各置博士,增国子太学生员三千人”……孝文帝拓跋宏继位后,北魏汉化运动进入高潮,在政治、经济、文化等方面推行改革,包括建立新制度、改姓氏、用汉语、迁都城……他曾以冯氏丧事破鲜卑旧规,为其服丧三年,大兴儒家丧服之礼。

——摘编自田照军、肖岚《魏晋南北朝儒学刍议》

材料二 北魏统治者进入中原以前,没有成文的法典,如遇案件,“皆临时决遣”。迁都洛阳后,孝文帝鉴于“律令不具,奸吏用法,致有轻重”,多次参与修订《太和律》,加重了不孝罪的处刑,首创了独子犯死罪可存留养亲的办法。同时经常躬自断狱,并设立司直官对适用法律和审判程序进行监督。

——摘编自张晋藩《中华法制文明史》

完成下列要求:

(1)据材料一和所学知识,指出孝文帝继位后政治上“创立新制度”的成就及意义。

(2)据材料二,概括孝文帝司法改革的措施。综合上述材料,分析北魏改革的显著特点。

材料一 北宋学校教育在兵连祸结中早已破坏殆尽,朝廷此时又无力兴学设教。要解决人才匮乏问题,政府必须广泛开设学校,改变官学衰败局面。北宋在农业、手工业、商业方面取得了前无古人的巨大成就,也要求教育既培养精通儒学的文官,又要求培养各种职业所需要的实用型人才。灿烂而丰富的文化成就为教育提供了丰富资源和养料,而汉唐以来的官学教育基本上都是满门经文的太学教育,这与蓬勃发展的宋代社会不相匹配。

材料二 北宋太学内容改革改变了汉唐以来满门经文的单一格局,形成了以儒家经典为主兼及文史、治事等内容的新格局。北宋太学采用宋代著名教育家胡瑗在苏州、湖州讲学时的“苏湖教法”,使学生由索然无味到耳目一新。北宋太学改革后要求教师必须具备良好的道德品质、广博的文化知识。唐代太学限招五品以下子弟入学,而北宋太学只要是八品以下子弟及庶人之俊异者就可以入学,较广泛地向中小官僚和一般平民子弟敞开了求学的大门。

——以上材料摘编自周路宽《北宋太学教育改革研究》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括北宋太学教育改革的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳北宋太学教育改革涉及的主要方面并分析其影响。

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早……由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。……大量的北方族群侵入南方……改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《大国霸业的兴废》

材料二 江南……自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。

——摘自《宋书》

材料三 帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料四 拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

(1)据材料一,概括古代中国人口南迁的两种基本情形及其原因。

(2)据材料一、二,概括南朝时江南经济发展的原因(不得照抄材料)。江南经济的发展对中国古代经济格局的变化有何影响?

(3)据材料三、四,归纳孝文帝改革的主要内容。

(4)简要说明材料三、四对孝文帝改革评价的不同。

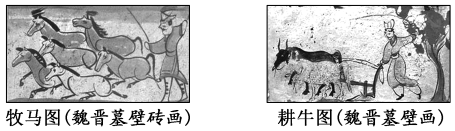

材料一

材料二 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆域线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化……与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。……文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有文化心理结构,从对方吸收于己用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

材料三 魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——摘编自阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出北魏孝文帝改革前后内迁少数民族人民的生产方式发生了怎样的变化。

(2)据材料二并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出这些措施产生的影响。

(3)据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合的特点及其对中国历史带来的影响。

材料一 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……(它)是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“胡乐、胡舞、胡饼”所反映的现象,概括北魏孝文帝改革的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝统治阶级如何“同化、融合周边各族”。

材料一 赵武灵王(前325~前299年在位)与肥义谋胡服骑射。国人皆不欲,公子成(赵武灵王的叔父)曰:臣闻中国者,蛮夷之所则效也。今王舍此而袭(穿)远方之服,臣愿王熟图之也!王曰:夫服者,所以便用也;制国有常,利民为本。吾国东有齐、中山,北有燕、东胡,西有楼烦、秦、韩之边。今无骑射之备,则何以守之哉?而叔顺中国之俗,恶变服之名,非寡人之所望也。公子成听命,乃赐胡服。于是始出胡服令,而招骑射焉。

——摘编自司马光《资治通鉴》

根据材料一,归纳赵武灵王颁布胡服令的目的及其关于服饰的基本观点。结合所学知识,说明胡服骑射改革的时代背景。

材料:1948年日本政府正式实行了新的《户籍法修正法》,这也是日本现行的户籍法律制度。“它对户籍薄的管理、登记内容和登记方法、户籍修订以及户籍管理的特例说明等做出了详尽规定”。日本的户籍薄以家庭为单位进行编制,采取“家庭卡片式”和“依人编制式”相结合的方式登记。各项登记内容的填报都有严格的法律规定,从而很好地起到了登记身份和民事公证的作用。住民票是日本公民最常用的户籍文本,它是完全随着住址移动的,实现了“户籍随人走”,为人口迁彼带来了便利。公民日常地址的确认、人口迁徙、纳税、选举注册登记和领取社会保险等事务都使用住民票办理。日本政府允许人口在地域和产业之间自由流动,但对办理户口迁徙需要做一些相关的手续和登记。这种登记并不是向政府提出申请,也不需要政府批准,只是对公民去向、居住地改变的一个记录。

——摘编自柳叶《外国户籍法律制度》

(l)根据材料并结合所学知识,概括日本户籍制度的功能。

(2)根据材料并结合所学知识,简析日本户籍制度实施的特点。

材料一 在贫困及消除贫困问题上,毛泽东提出中国共产党是消除贫困问题的坚定领导力量,全体中国人民尤其农民群众是反贫困的主导力量……新中国成立以后,毛泽东开始指引中国农民的合作化建设,指出“全国大多数农民,为了摆脱贫困,改善生活,为了抵御灾荒,只有联合起来,向社会主义大道前进,才能达到目的”。……1956年毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中阐述了共同富裕的具体目标:即在几年内“使现在还存在的农村中一小部分缺粮户不再缺粮,除了专门经营经济作物的某些农户以外,统统变为余粮户或者自给户,使农村中没有了贫农,使全体农民达到中农和中农以上的生活水平”。

——摘编自黄承伟等《新中国扶贫思想的形成与发展》

材料二 自改革开放以来,中国政府在全国范围内实施了以解决农村贫困人口温饱问题为主要目标的有计划、有组织的大规模扶贫开发。1978年开始了农村经营制度的改革,采取了农产品价格逐步放开、发展乡镇企业等多项措施……为进一步加大扶贫力度,中国政府自1986年起采取了一系列重大措施,确定了开发式扶贫方针………随着农村改革的深入和扶贫开发力度的不断加大,贫困人口进一步呈现出明显的地缘性特征。1994年《国家八七扶贫攻坚计划》明确提出,集中人力、物力、财力,动员社会各界力量,力争用7年左右的时间,基本解决农村贫困人口的温饱问题。这是新中国历史上第一个有明确目标、明确对象、明确措施和明确期限的扶贫开发行动纲领。

——摘编自《中国农村扶贫开发概要》

(1)根据材料一,概括新中国初期有关消除贫困问题的主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来农村扶贫开发的特点。