《荀子·王制》记载:“北海则有走马,吠犬焉,然而中国(指中原地区)得而畜使之。南海则有羽翮(hé)齿革、曾青、丹干焉,然而中国得而财之。东海则有紫紶(qǔ)鱼盐焉,然而中国得而衣食之。西海则有皮革、文旄焉,然而中国得而用之。

(1)依据材料,概括春秋战国时期商业发展的状况。

1500年以前,阿拉伯和意大利商人已在欧亚大陆一地区和另一地区之间贩运大部分奢侈品……他们(欧洲人)开辟了新的外洋航线,提供了必须的资本、船舶和专门技术。当然,他们会从奴隶贸易、甘草和烟草种植园以及东方贸易中得益最多。

——《全球通史》

(2)指出上述材料中使欧洲人“得益最多”的历史事件,并概括其对世界市场形成的影响。

从总体上看,这一时期民商设厂数和资本额都比以前有较大增加,形成晚清以来时间较长的一次民商投资热潮。据统计,在1902—1911年的清末新政10年中,全国共设立创办资本额在1万元以上的本国民用工矿企业642家,创办资本额共13848.2万元,企业家数占清季工矿企业设立总家数的67.4%,投资额占68.0%。其中,完全商办性质的企业共558家,资本额10158.6万,占新设企业资本总额的73.4%;官办、官商合办、中外合办企业共84家,资本额3689.6万元,占新设企业资本总额的26.6%。

——《中国近代经济史概论》

(3)从民族工业发展的角度对以上材料进行解读。要求:提取信息准确,解释分析清晰,归纳总结完整。

后稷曰:“所以务耕织者,以为本教也。”是故天子亲率诸侯耕帝籍田,大夫士皆有功业……后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。是以春秋冬夏皆有枲(xǐ麻的雄株)丝茧之功……是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功,以长生,此圣人之制也。

——吕不韦《吕氏春秋·上农》

(1)上述材料反映了中国古代农业的主要经营方式是什么?结合所学,分析自耕农经济在中国古代社会中的地位和作用。

(出朱雀门)以南东西两教坊,余皆居民或茶坊。街心市井,至夜尤盛。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……北山子茶坊,内有仙洞、仙桥,仕女往往夜游吃茶于彼。

——(宋)孟元老《东京梦华录》

(2)材料反映了北宋东京城市发展的哪些特点?试分析这些特点形成的主要原因。

明洪武二年(1369年)就镇之珠山设御窑厂,置官监督烧造解京。

——(清)蓝浦《景德镇陶录》

隆庆万历年间民窑数目在几百座左右,每年生产瓷器为十八万担(每担216个碗)。

——《景德镇陶瓷史稿》

晚明景德镇民窑瓷业在政局动荡的情况下能保持繁荣发展的势头,主要是由于巨大的海外市场的刺激。……通过外销,景德镇瓷业与欧洲、日本陶瓷业展开了活跃的交流。大量外销的转变期青花瓷器,成为欧洲陶器学习和仿效的范本。

——刘朝晖《明清以来景德镇的瓷业与社会控制》

景德一镇,僻处浮梁邑境。周袤十余里,山环水绕,中央一洲。缘瓷产其地,商贩毕集,民窑二三百区,终岁烟火相望,工匠人夫不下数十万,靡不借瓷资生。

——(清)道光《浮梁县志》卷八“食货陶政”

(3)结合所学,说明我国古代民窑瓷业超过官营瓷业,占据主导地位大体在什么时间?依据材料,归纳明清时期景德镇民窑瓷业的特点。

材料一 东亚农业有上万年的历史,以中国为典型代表。大约在春秋战国时期,中国已经形成以粟、黍、稻、麦、豆、麻为主的种植业结构,由此奠定了明代以前主要粮食作物种类的基础。

——摘自杨共乐主编《历史长河中的人类社会》

(1)阅读材料一并结合所学,指出中国人最早培育出的两种粮食作物名称,列举一项唐朝发明的耕地农具。

材料二 在汉末之前, 中国食用油主要以动物油为主,辅以少量大麻油。“张骞外国得胡麻(即芝麻)”,之后逐步推广。到了《齐民要术》成书的年代, 以芝麻为主的植物油生产加工就很普遍了。唐宋时期,食用油作坊兴起,食用油商品化趋势增强。

油菜在元代传入我国,并逐步取代了芝麻的地位。来自美洲的花生引入后,种植范围逐渐遍及全国。20 世纪初,榨油机器传入,使原本手工榨油机榨不出油的大豆、花生等油料作物,在北方逐步取代了芝麻的地位。

——摘自韩茂莉《中国历史地理十五讲》等

(2)依据材料二,填写《中国古代至近代油料作物的种植及加工发展历程简表》。

| 角度 | 重要转折期 | 史实 |

| 农作物结构中的地位 | ① | 芝麻等从附属于粮食作物变为独立的油料作物 |

| 油料作物的 ② | 元朝 | 南方以油菜为主;北方以芝麻为主 |

| 明清 | 南方以油菜、花生为主;北方以大豆、花生为主 | |

| 食用油加工技术或手段 | 近代 | ③ |

材料三 占据苏州的张士诚最终被朱元璋打败的一个重要原因,是因为苏州的粮食短缺。南宋有“苏湖熟,天下足”的谚语,但南宋以后苏州地区谷物的供给开始依赖湖广地区。明中后期,苏州城内西部是商业区,东部是织染工业区。有钱人在城东出资建立机房, 雇工织造。1601 年,朝廷派孙隆赴苏州增收税金,计划对每台织机征银三钱,或对每匹绸缎征银五分,每匹纱征银二分。听闻此消息,机户纷纷停业,解雇织工。织工聚众抗议, 由此引发纵火伤人。

——摘编自【日】宫崎市定《明清时期的苏州与轻工业的发展》

(3)依据材料三,概述明代苏州经济发展的特点。

材料一 历史学家王家范说:中国古代手工业的三种基本形态的分布态势,极像哑铃,两头粗壮,中间细长。

材料二 宋人发明了诸多可以代替人カ、富力提供动力的自动化器械,虽然没有发明蒸汽机,但人们对大自然动力的利用已相当自觉。宋朝是一个大量使用水轮技术的时代,人们利用水力进行春难、研磨、鼓风、戽水、纺纱等,在许多磨茶作坊、磨面作坊、纺织作坊、冶炼作坊中,都采用了水力驱动机械。宋朝政府对发展水力机械与自动化手工业作坊表现出浓厚的兴趣。宋政府还在京师与一部分州设立“水磨务”,管理水力机械。甚至有人提出在汴河上设置一百盘水磨、用于手工业生产的计划。

材料三 明代晚期的民窑青花瓷,即嘉靖、隆庆、万历、天启、崇祯几朝,从这时期装饰题材上来看,几乎每一类题材都有其极为精彩的代表作品。这一时期便是中国明代民窑青花瓷发展最为全面的时期,题材从反映民间市井生活,农人劳作的情景到文人墨客,神仙题材都有,非常丰富。在嘉靖至万历年间,景德镇民窑青花瓷器作为出口最多的产品使得越来越多的国家认识到中国是世界的陶瓷之都,而外贸的发展则使民窑青花瓷也吸收了许多西洋的文化,创作的作品中既有生活中的鲜活,又有中国传统画的水墨韵味,将两者巧妙地融合在了一起,产生出更为动人的艺术形象

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“三种基本形态”分别指什么,分析形成哑铃状”分布态势的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代手工业领域有何突出特点,并归纳其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明代民窑青花瓷得到了怎样的发展。

材料 下列是我国古代的钱币图片,阅读材料,回答问题。

主要使用的钱币 | |

新石器时代晚期贝币 |    商朝骨贝 春秋时期晋国布币 战国时期楚国卢金 |

秦朝半两钱 |   汉朝五铢钱 唐朝开元通宝 |

北宋纸币交子 |   明朝永乐银锭 清朝咸丰通宝 |

(1)依据材料,概括中国古代钱币的演变趋势。

(2)从“秦朝半两钱”、“北宋纸币交子”、“明朝永乐银锭”中任选其中之一,结合所学说明其出现的原因。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二

——(依据赵煦《英国早期城市化研究》)

材料三

请回答:

(1)依据材料一,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,概括1751—1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

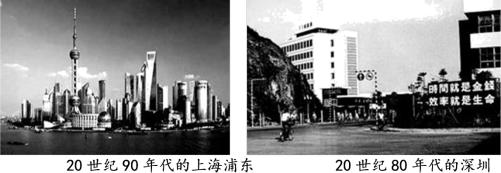

(3)改革开放推动了中国城市的发展。结合史实,以材料三的两幅图片为例进行说明。

材料一 当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有信息革命、金融革命、商业革命……

材料二 据资料统计:在明朝至清前期 200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络体系的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化。

(1)依据材料一并结合史实,指出宋代在“信息革命、金融革命、商业革命”方面的具体表现。

(2)依据材料二和所学知识,分析“没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化”的原因是什么?

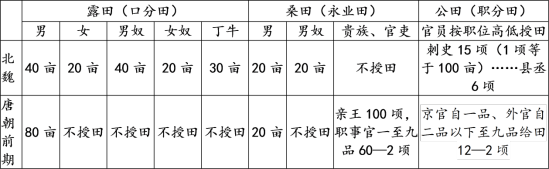

材料一 北魏和唐朝前期均田制授田情况表

注:露田死后还官,桑田为世田,无须还官,公田解职时移交后任。

——据(唐)杜佑《通典》编制

材料二 孝文太和九年(485年),下诏均给天下人田(桑田)盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。

——《通典》卷一《食货一˙田制上》

材料三 大唐开元二十五年(737年)令……诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田,即流移者亦如之。乐迁就宽乡(地多人少之处)者,并听卖口分(田)。卖充住宅、邸店、碾硙者,虽非乐迁,亦听私卖。

——《通典》卷二《食货二˙田制下》

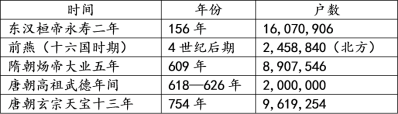

材料四 各时期户数一览表

——摘编自朱贤枚《中国历代人口统计》

(1)有学者认为:“均田制之用意并不在田亩之绝对均给,只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平。”请选择相关材料并结合所学对此观点进行说明。

(2)均田制在实施阶段就已埋下了失败的“隐患”,到唐中期最终被废除。请依据材料并结合所学分析“隐患”有哪些?

材料一 西汉前期,盐铁商人“冶铸鬻盐,财或累万金。”有的商人把甲地特产向乙地缺货地区运输销售,又把乙地多余产品转到有需求的甲地,获得巨额利益;还有些商人通过囤积居奇而致富。他们与地方诸侯互动频繁。

汉武帝时,桑弘羊掌管天下盐铁,在地方增设盐铁官,扩大官营盐铁的规模;规定相距较远的地方,官府以各自的特产作为贡赋,相互转输;在京师设置平准机构,政府垄断天下货物,“贵即卖之,贱则买之”。《史记》记载:“如此,富商大贾无所牟大利,则反本,而万物不得腾踊(涨价)……民不益赋而天下用饶。”

材料二 宋神宗熙宁元年八月,司马光与王安石争论理财之道。

王安石认为,国用不足是未得善理财之人。

司马光说:“善理财者,不过头会箕敛(形容赋税繁重苛刻),以尽民财。”

王安石对曰:“善理财者,不加赋而国用足。”

司马光反驳:“此乃桑弘羊欺汉武帝之言,司马迁书之以讥武帝之不明耳。天地所生货财百物,止有此数,不在民间则在公家。桑弘羊能致国用之饶,不取于民,将焉取之?”

(1)阅读材料一,概述桑弘羊改革要解决的社会问题。

(2)依据材料二,指出司马光反对王安石的理由;结合两则材料,列举王安石变法中继承桑弘羊的改革措施,并分析其作用。

材料一 在中国传统社会中,崇尚节俭和力戒奢侈是一以贯之的信条,也是社会各阶层共同推崇的道德风尚和消费观念,被视为国之大脉、家之根基。

明代中期以前,豪富之家不乏骄奢之实例,但就整个社会而言,还未形成挥财斗侈的风气,社会仍以淳朴为本色。晚明社会奢靡之风大起,从名公巨卿到富商大贾皆穷奢极欲,以财自豪,乃至整个社会都竞相仿效,崇尚侈丽。此风“犹江河之走下,而不可返也”。

材料二 19世纪末20世纪初,重商之风日益兴盛,人们的消费观念开始发生转变。

| 晚清,上海报刊讨论俭与奢的问题 | 繁华之事皆裒(减少)多益寡(富者多消费可增加穷人收入),以有济无之道也。行之何害?禁之何为?此道若得,则上下皆富矣,何至有患贫之时哉?区区节俭又何足道哉? 假设一邦之富人食必糙米,服必布衣,用必粗恶之具,则营业工匠自食其力之人,又何以自鬻其技能?安能各臻于富乎?民不能自富,国又何由富乎? |

| 抵制奢侈观念和社会风气 | 民国初期的上海有人发起成立俭德会,强调“救贫之本,诚非导民以俭不为功”,“吾国民穷国弱至于斯极。夷考其故,皆一奢字为害也……今者俭德会出现,不特挽回薄俗,且于中国前途大有裨益。” |

| “兴实业以救奢靡”的观点 | “时处今日,万国交通,民智大启,而欲阻之遏之,使返于上古淳朴之风,为政者势不能家喻户晓,又不能以武力强制……俭者一二,而奢靡者千万也”“因民之所利而利之,又何怨今世之奢靡”。所以,中国必须大力发展实业,自制各种生活用品,否则“虽节俭而难自振”。 |

——摘编自赵德馨主编《中国经济通史》

(1)依据材料一,结合所学说明晚明时期社会风气的变化,分析其原因。

(2)依据材料并结合所学,评析中国近代“奢俭观”。