新石器时代。当时人们从事渔猎和采集,过着群居生活。

春秋战国时期的经济有重大发展,铁犁牛耕得到推广,实行盐铁官营。

魏晋时期,北魏孝文帝改革颁布两税法,实行租调制。

隋唐的科学技术进一步发展,医学家孙思邈完成医学名著《唐本草》,天文学家张街测出了子午线的长度。

宋元时期,瓷器大量出口海外,瓷器取代丝绸成为唯一的出口商品。

京剧的出现标志着中国古代戏曲艺术的成热

徐光启的《农书》基本上囊括了中国古代汉族农业生产和人民生活的各个方面

上述材料中,存在六处有误之处,请找出并按所给的示例写出正确内容:

| (有误之处请摘抄原文) | 正确内容 |

| 示例:当时人们从事渔猎和采集,过着群居生活 | 开始从事原始农业,饲养家言,生活逐渐稳定 |

(1)结合所学知识填写中国古代农业经济的基本特点。

特点之一:种植业为主,家畜饲养业为辅

特点之二:

特点之三:

特点之四:以地主土地所有制为主导的土地私有制

材料一 官营手工业中仅少府监(负责宫廷手工作坊)所属织染一署,就包括25个作坊。练染方面包括染青、染绛、染黄、染紫等6个作坊。据《唐六典》记载,经常在少府监役使的“技能工巧”的工匠,达到19850人,还不包括官奴婢和官户在内。长安东、西市有200多行工商业,《朝野佥载》中栽,定州人何明远“资财巨万,家有绫机500张”。

(2)依据材料一和所学简述唐代手工业的经营方式的特点。

材料二 粮食生产量的增长及其流通范围的扩大,这是明代中叶以后手工业、商业及其他一切社会生产繁盛的物质基础。……明代中叶以后,中国的工业原料生产与粮食生产分工逐渐明显。出现有些地区专种经济作物,而另一些地区则以粮食生产为主,因而各地区之间的经济交流,不仅有消费品的交流,也有工业原料的交流。

——傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(3)依据材料二概括明中叶以后商业发展的表现。

材料三 (雍正帝说)“农为天下之本务,而工贾皆其末也”“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”要求各级官员“留心劝导”,以免“为农者相率而趋于工矣。”

——《大请会典事例》

(4)根据材料三说明康乾盛世时期的经济政策对社会发展的影响。

万历二十一年(1601年),江苏巡抚曹时聘因苏州民变上疏皇帝,内中提到“吴民生齿最繁,家杼轴而户纂组。机户出资,机工出力,相依为命久矣”,“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。臣所睹记,染坊罢而染工散者数千人,机房罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。”

明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——《明神宗实录》卷三六一

请回答:

(1)上述材料反映了苏州哪些历史现象?“得业则生,失业则死”的这些人靠什么生活?

(2)我国明清时期在手工业和商业方面还出现了哪些新特点?

(3)明清时期对内、对外采取怎样的商业政策?实施这些政策的后果如何?

材料一 “……承万能的主佑助,我在1492年发现印度大陆以及大批岛屿,包括被印第安人称为海地、而被摩尼康古人称为赤潘的小西班牙在内……并在我发现的土地上建立殖民地……”

——《哥伦布的遗言》1506年5月4日

材料二 由于新航路地开辟,东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从农耕文明向现代工业文明转变的过程……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会慢得多,英国也不可能成为发动工业革命的国家……没有把世界连成整体的地理大革命,也不可能出现推动否定旧传统的思想解放运动。

——《涌向现代世界的500年》

材料三 “在统治这个世界时,我只考虑一个目标,即维持一个完善的统治,履行国家的职责;奇特、昂贵的东西不会引起我的兴趣……正如您的大使能亲眼看到的那样,我们拥有一切东西。我根本不看重奇特或精巧的物品。因而,不需要贵国的产品。”

——1793年乾隆帝回复英王乔治三世信

请回答:

(1)依据所学知识谈谈,哥伦布为什么能够有此伟大的航行?

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析欧洲开辟新航路给人类带来了哪些影响?

(3)依据材料三,说明清朝皇帝对海上活动的态度和政策是什么?结合所学知识指出此态度和政策导致了什么样的后果?

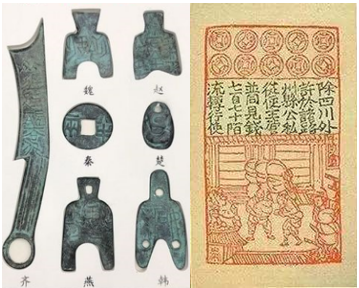

图一:战国货币 图二:北宋的“交子” 图三:景德镇的瓷器工场

(1)图一反映了我国商业在战国时期的什么发展状况?反映的政治状况是什么?这种状况是怎么结束的?

(2)图二反映了我国货币在北宋时期出现了什么新特点?概括指出这一特点产生的原因?

(3)图三反映了明清时期景德镇的瓷器生产情况,试简要分析其特点?

(4)图一、图二反映了我国货币的什么发展趋势?这种发展趋势与图三反映的生产方式有什么内在联系?

探究课题一:从封帮建国到郡县制

西周时期分封了许多诸侯国,这些诸侯国与国王的关系有如下特点:第一,周王无权干涉诸侯过内政,诸侯国内设官分职、组建军队、采用何种方式治民,都由诸侯自行决定。第二,周王无权干涉诸侯国君的废立。第三,赋税收入均归诸侯国,周王不能享用,周王的一切财政收入均来源于望畿(周王直接管辖区)。诸侯国虽然要向周王纳贡,但仅为各地土特产,数量极为有限。纳贡不是赋税,反映不出国家的主权关系。(依据田昌五等著《周秦社会结构研究》)

(1)结合材料和所学知识,比较分封制和郡县制下中央和地方关系的不同。

探究课题二:自然经济削弱和商品经济发展

中唐以前,中国的长途贩运主要以奢侈品和土特产为主,这些产品价值高而体小量轻,容易获取高额利润,总体上是服务于社会上层,除盐、铁等特种商品外,与乡村百姓的生活没有直接关联。而宋代投入市场的商品,在品种上较前代大大丰富了,大致可分为三类:一是金银细工、乳香犀牛之类的高档奢侈品,其消费对象仍以皇亲国戚、达官贵人为主;二是农具、手工业工具以及船只耕牛之类的生产资料;三是日用瓷器、布帛和镇市城郭居民的粮食、茶盐等生活必需品。宋代商业规模得到前所未有的扩展,主要表现在后二类商品急剧进入市场,起比重不断上升,并与城乡的生产与生活发生了日益广泛的联系。(引自包伟民等著《宋朝简史》)

(2)依据材料分析,与前代相比,宋朝商品经济发展的表现。

无论商王或用王室,都有大批商贾为之采购珍奇物品。如商王室设有“多贾”管理王室商业。……多贾还供献香酒,参与商王祭祀祖先的仪式:“丁已小雨,佑(?)多贾以鬯【chàng,祭祀用的香酒】”……,可见多贾在王室的地位是相当高的。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

从社会经济发展水平来看,商周时代的商品经济不很发达,产生个体工商业者的经济条件和技术条件尚不具备,工商业只能产生于都邑之中,依靠政权的力量管理和经营。

——张岂乏主编《中国历史·先秦喜》

(1)依据材料和所学知识简述商和西周时期政府的商业政策,分析形成这种政策的原因。

末作文巧(指商业手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——管仲《管子·治国》

(2)依据材料和所学知识说明春秋时期政府的商业政策发生了怎样的变化,分析变化的原因。

西方学者比较中世纪的中国和西方的城市认为:中国城市处于朝廷行政官僚的控制之下,城市在司法审判上表现出随意性。相比之下,欧洲的城市则更为自治和独立。大多数城市都有宪章和民法法典保护公民的法律权利。欧洲城市中的商业影响也要强大得多。而中国城市工商业中,国家起了主导作用,诸如国家制铁厂和皇家陶瓷厂(官窑),食盐贸易的许可证制度等等。

——(依据A.麦迪森《中国经济的长期表现》)

(3)依据材料说明哪些因素阻碍了中国古代城市商品经济的发展?依据史实说明在近代之前,这些因素是否有所变化。

晚清时期.随着西方国家侵略的不断深入,以洋务运动为标志,中国的近代工业艰难起步。

(4)依据地图分析洋务派工业分布的主要特点。如何看待这种特点?

材料一 《苏州府志》记载的明代苏州纺织业情况是:“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

材料二 《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

材料三 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

——马克思《资本论》

(1)材料一反映出苏州纺织业哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?

(2)材料二反映出的现象与材料一反映出的现象是否相同?为什么?

(3)材料三中清政府实行的“人为地隔绝于世”的政策,对中国社会经济的发展产生了怎样的影响?

探究一:“溥(普)天之下,莫非王土”出自《诗经》,后人对此有不同的解释。

材料一 天子也者,势(权势)至重……尊无上矣。《诗》曰:普天之下,莫非王土。

——《荀子·君子》

材料二 普天之下,莫非王土。凡土所生之物,何者而非天子之物乎。

——(明)丘浚《大学衍义补》

(1)指出两则材料是如何解释“普天之下,莫非王土”的。分别举例说明古代哪些制度体现了这两种解释。

探究二:“西方”在中国历史上是一个含混而不确定的概念,它经历了一个漫长的演变过程。

| 《汉书·西域传》提及西域,包括西域都护府管辖下的今新疆地区,以及大月氏(中亚古国)安息(西亚古国)等广大地区。《后汉书·西域传》提及的范围扩展至大秦 |

| 宋代开始出现“西洋”一词。元代《中庵集》曾提到“西洋”,后人考证是指印度洋沿岸的国家。元代《冀越集记》称:“广州舶船出虎头门始入大洋……西洋差远,两岁一回” |

| 清初,张潮的《昭代丛书》中收入了来华传教士南怀仁编写的《西方要纪》一书,称:“西洋总名为欧罗巴,在中国最西,故谓之大西” |

| 1918年陈独秀在《今日中国之政治问题》一文中说:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样……一切都应该采用西洋的新法子……应该尊重民权,法治,平等的精神……相信科学是发明真理的指南针” |

| 1972年周恩来与尼克松会谈时说:“国际上都认为社会主义国家是铁板一块,西方国家也是铁板一块。现在我们知道了,情况并非如此” |

(2)阅读上述材料,对中国人“西方”概念的变迁进行解读。

材料 宋代以劳动者人身相对自由为基本前提的租佃关系得到了充分发展。与土地所有权集中同时发生的土地经营越来越分散的现象,进一步加剧了这一变革。苏轼说:“民庶之家,置庄田,招佃客,本望租课,非行仁义,然至水旱之岁,必须放免欠负、借贷种粮者,其心诚恐客散而田荒,后日之失,倍于今故也。”张载说:“今骤得富贵者,止能为三四十年之计,造宅一区及其所有,既死则众子分裂,未几荡尽,则家遂不存。”土地的边际效用价值急剧提高,这就推动、迫使地主将所得积累下来,去开发新的土地,改善土地经营,从而直接推动了社会经济的发展。宋代国家在保证农民有可以迁徙、可以选择地主权力的前提下,只问赋税收入,不管其余,就使社会经济活动有条件在运动过程中自我调节,自己解决自身存在的问题,从而可以选择到比较合理的发展路径。

——摘编自袁林《两周土地制度新论·宋代土地制度变革》

(1)根据材料归纳宋代土地制度变革的特点,并分析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代土地制度变革的历史意义。