材料一 “至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

——《汉书.食货志》

材料二 自田制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿莩耳。

——董猬《救活荒民书》

材料三 金宝庐舍,转瞬灰炽,惟有田者,岿然而独无恙。故上至绅富,下至委巷工贾,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核.推原》

(1)材料一反映了土地制度发生了怎样的变化?发生这一变化的根本原因是什么?

(2)材料二反映了何种社会问题?举例说明统治阶级试图解决该问题而采取的措施,结果如何?为什么?

(3)材料三反映的现象对社会发展产生了怎样的影响?

材料一 漕运始于先秦,最初规模有限,主要为军事行动服务。先秦时期,各诸侯国纷纷开挖运河,如吴国开凿的堰渎、胥浦和邗沟,魏国开凿的鸿沟,齐国开凿的淄济运河等。唐宋以后中央集权的运行体系日趋完善,北宋的汴梁、南宋的临安、元朝的大都、明清时期的北京都是重要的人口聚居区。……政治中心与经济中心出现分离的趋势,为保证京师的供给,需要源源不断从南方调运粮食,这项任务逐渐成为漕运最重要的职能。

——摘编自陈忠海《古代漕运与“河海之争”》

材料二

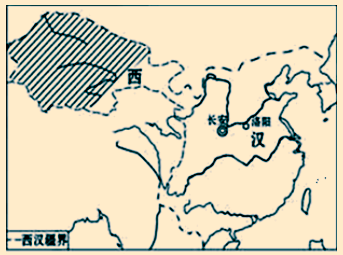

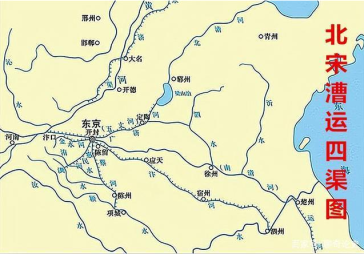

图一 西汉水运图 图二 北宋漕运图

图三 元朝漕运图

材料三 漕运作为实物赋税的运输形式持续存在,始终成为政治中心紧扣、牵绊经济发达之区的绳索。……朝廷逐渐认识到漕粮运输具有的对于地方的调控意义和价值,越来越多地利用漕粮征派、运输来进行社会制衡,使漕运在经济功能之外也成为王朝用作区域社会调控的政治手段。……漕运客观上引发了区域社会经济格局的变动,促进了运河经济带的产生。

——摘编自吴琦《中国古代漕运空间变动的历史意义》

请回答:

(1)根据材料一,指出从先秦至明清中国古代漕运在职能上的变化。

(2)比较材料二中图一、图二、图三漕运在方向上的变化。结合所学,分析导致这种变化的根本原因。

(3)根据材料三,说明漕运对中国古代社会的新影响。

材料一 唐时期的中国是当时世界上强盛的国家之一。四川、江南是丝织业中心,其丝织品除满足本国需要外,还有剩余出口。陶瓷业亦相当发达,全国有二十多个著名窑址。其中广东潮州窑烧制出的陶瓷器,是外销的主要物品。沿海主要港口都有造船工场,能制造出载重量大、适于远航的海船。由于战火,更主要的是陆路运输,唐代以前的陆上“丝绸之路”已不能适应商业发展的需要。唐时期,东南亚、印度等地与唐朝通好的国家不下二三十个。它们的使节和商人到中国来,主要是经南海到广州的航道。于是发展海上航线,成为迫切要求。

——摘编自林家劲(唐代广州与南海的交通》

材料二 西属美洲白银经欧洲留到东方的数量表(单位:百万银元)

| 年份 | 西属美洲白银产量 | 运抵欧洲数量 | 经欧洲留到东方数量 |

| 1600 | 11-14 | 10 | 4.4 |

| 1650 | 10-13 | 8-9 | 6 |

| 1700 | 12 | 10-12 | 8.5 |

| 1780 | 22 | 18-20 | 14.7 |

17-18世纪中国与葡萄牙、西班牙、日本等国的贸易中,中国以出口生丝、丝织品、瓷器等为主,进口少量土特产,明显的出超,葡、西、日等国商人不得不以大量白银支付贸易逆差,于是美洲和日本的白银源源不断地流入中国。这种中西贸易基本结构,是西方国家以其殖民地产品,主要是白银、棉花、胡椒等交换中国的茶、丝、瓷器等,特别是西班牙几乎只能以白银来进行交换。

——摘编自后智钢《16-19世纪外国白银内流中国问题探讨》

材料三 40年前,老百姓讲的是吃饱就行,因此膳食结构十分单一,主要以主食消费为主。1978年,全国居民食品支出比重(恩格尔系数)达到63.9%。40年后,随着居民收入水平的提高、食品种类的丰富,老百姓对饮食消费的要求不仅是吃饱、吃好,更要吃出健康来,食品消费结构也发生了较大变化。城镇居民人均粮食消费量由1978年的152千克降到2017年的110千克,农村居民人均粮食消费量由1978年的248千克下降到了2017年的155千克。肉、禽、蛋、奶等动物性食品消费显著增加。城镇居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的13.7千克、1.0千克、3.7千克上升到2017年的20.6千克、9.7千克、10.3千克。农村居民人均猪肉、禽类、蛋类消费量分别由1978年的5.2千克、0.3千克、0.8千克上升到2017年的19.5千克、7.9千克、8.7千克。

——摘编自2018年11月《经济日报》

(1)依据材料一,结合所学知识,分析唐朝“海上航线”繁荣的历史背景。

(2)依据材料二结合所学知识,分析17.18世纪白银在世界范围内流动的历史影响。

(3)依据材料三,指出近40年来中国人的膳食结构发生了怎样的变化?结合所学分析变化的原因。

材料一 唐代商业经济迅速发展,形成了以长安为中心的关陇西北商业经济区,以洛阳、汴州为中心的黄河中下游经济区和以扬州为中心的江南经济区。长安成为国际性的大都市,城内有市、有坊,市、坊分开。由于国际贸易的发达,唐政府专门设置了“互市监”和“市舶司”,设各国商馆,接待各国商人。南方的扬州,是江南物产的集散地,成都是和扬州一样齐名的大都市。在唐代商业发展中,都市里出现了储蓄和支付钱币的柜坊,与柜坊同时出现的还有“飞钱”,是我国最早的汇兑制度。

——摘编自童贤彬《唐代商业发展特点对当代经济发展的启示》

材料二 到宋代,由于商业的发展,坊市制度开始突破,出现了坊市混杂的局面,商人只要纳税,可以随处开设铺店,因而出现了一些新的商业街道和场所,这些商业场所往往与居民区杂混交错。

——摘编自龚书铎主编《中国社会通史》

材料三 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江,陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”.因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程《历史》必修二

(1)根据材料一,概括唐代商业经济发展的表现。

(2)根据材料一、二,指出宋代城市出现的变化,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,指出明清时期城市发展的主要原因。

材料一 自宋代开始,自然地理条件差异引发的地区间的商品流通,越来越与民众的日常生活息息相关。从商品流通和销售过程来看,流通性商业、批发性商业和零售性商业互相结合,使城市商业形成了一个较为完整的体系。如北宋开封“御街一直南去,过州桥,两边皆居民。街东车家炭、张家酒店,次则王楼山洞梅花包子、李家香铺……皆羹店、分茶等”,一应俱全,极大地方便了市民的生活。在宋代,随着城市的迅速发展,农村向城市提供了大量的原材料、劳动力等;同时,城市手工业发展成为城市产业的重要组成部分,向农村输出更多的手工业品和加工品。此外,商品流通规模大幅度增长。这不仅表现为行商贸易额的扩大;还体现于大量商业市镇,不定期市场集会的星罗棋布。

——摘编自丁雅《从<夷坚志>看宋代商业发展的特点》

材料二 中国古代工商业经济发展缓慢,甚至几乎处于停滞状态的原因是复杂的、多方面的,有工商业自身的特殊结构的原因,也有来自农业经济的抵制和排斥,更有来自国家政权的限制和扼杀。其中最根本、最主要的是自然经济形式和国家政权力量的限制,而且尤以政权力量的限制为盛。由于这两种因素的强力阻制,手工业生产和商品货币交换关系始终难以得到发展和壮大。而自然经济和国家政权其所以能够以绝对的压倒的力量,阻碍和限制手工业商品经济的发展,其总根源就在于中国古代完全一体化的社会总体结构形式。

——摘编自郑世明《中国古代工商业的停滞性及其原因》

(1)根据材料一,指出宋代商业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阻碍中国古代工商业发展的因素。

材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成。大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 明朝,番薯、玉米、棉花等美洲高产作物由国外陆续传入,尤其是棉花,已在全国普遍载种。万历年间,耕地总面积超过七百万顷,为明神宗万历年间开始的人口稳步增长提供了坚实的基础。而在南宋时流行的俗谚“苏常熟,天下足”,晚明时期已转变为“湖广热,天下足”。晚明以后,湖广的米开始被长途运送至江浙、闽广等地区贩售,使当地农民开始改种经济作物。商业性农业的发展及随之出现的长途交通,都有利于工商业的发展。

——摘编自复旦大学《中国古代经济简史》

材料三 伊感可教授发现:中国在16-19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补教办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

——据杜君立《现代化的历程》整理

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)根据材料二,指出明代农业经济的变化并结合所学知识分析其积极影响。

(3)根据材料结合所学,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的主要原因。

材料一 秦始皇统一中国后,统一货币、度量衡,修建驰道,促进了商业的发展。西汉“开关梁,弛山泽之禁”,使富商大贾周流天下……唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南北方的经济往来,商业贸易蓬勃发展起来。宋元时期古代商业发展进入了新的高峰期,坊市不分,“交子”出现,海外贸易发展迅速。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料二 明朝,朝廷通过海禁与朝贡制度相配合,形成非入贡没有贸易的局面。同时朝廷下令改造民间船只,“近海违式船只,皆令拆卸,以五六尺为度,官位印照,听其生理”“禁民间用番香、番货”。在海禁政策下,一些中国南部沿海的商人,组成了武装贸易集团。当时郑芝龙海商集团“雄踞海上”“独有南海之利”“海舶不得郑氏令旗,不能往来”。清朝开海后,华商、华侨深入东南亚,形成了一个广泛的华人贸易网络。道光二年(1822年),晋商销售到俄国的茶叶贸易额达到万两白银。自1493年到1800年,世界白银产量的43%~57%都流向了中国。随着西方国家在亚洲贸易圈中角逐与建立统治区,原有的亚洲贸易格局已经被打破,许多东南亚国家被纳入西欧国家控制之下。1741年到1780年,平均每年从中国到达巴达维亚(雅加达)的中国商船数量已从原来的17.7只下降为5.1只。到1889年,在英国市场上华茶数量仅占印度与锡兰(斯里兰卡)茶总和的60%。之后华茶出口持续下降,到1893年,华茶在英国市场上已经难觅踪影。在茶叶贸易衰落之后,徽商再也没有资金来源以支持大规模的长途贩运,其他如典当、木、丝、米等也就相继衰落了,徽州商帮的影响越来越小。

——摘编自骆昭东《从全球经济发展的视角看明清对外贸易政策的成败》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐经济发展的表现,并分析中国古代商业得以发展的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明清时期中国对外贸易的特点,并说明明清对外贸易政策对今天的启示。

材料一 (明代)江南民间丝织业最兴盛时,南京、苏州和杭州的织机为5-5.5万张,盛泽等市镇和乡村约为1.5万张,再加上镇江、嘉兴和湖州,以及乌镇等市镇,总共为8万张,而官营织机大约为3500张。

——范金民、金文《江南丝绸史研究》

材料二 费尔南.布罗代尔曾说:“作为主导世界的帝国,英国开启了广阔的原材料资源和欧洲以外的新的市场。用卡尔·马克思的话说,‘资本主义生产纪元的黎明’与大英帝国的加强同时发生。帝国从冒险中获得的资本一棉花、烟草、奴隶一为岛国跳跃式的冲向工业发展的新边疆提供了必要的资本保障。”

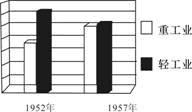

材料三 1952-1957年我国工业比重图

请回答:

(1)根据材料概括明代江南丝织业出现的变化,并分析出现这种变化的经济因素。

(2)根据材料二概括殖民扩张为英国工业革命所创造的条件。

(3)根据材料三指出1952---1957年我国工业结构出现的变化,分析造成变化的原因。

材料一:宋代因西北陆路通道阻塞,海外贸易获得巨大发展。……与宋通商的国家除了日本、高丽以外,还有散布于印度支那半岛、南海群岛、印度半岛、阿拉伯半岛以及东北非洲海岸的海南诸国与西天诸国共50多国……两宋先后在广州、明州、杭州等处设置市舶司与市舶务,主管进出口贸易……市舶收入不少,仁宗皇祐年间,岁入53万余贯,南宋高宗时达到200万余贯。

——李春棠、侯力《中国古代史教程》

材料二:明朝初年,曾与朱元璋争夺政权的张士诚、方国珍之余部,入海为盗,且“每诱岛倭入掠”。《皇明祖训》记朱元璋认为,日本、安南(今越南)、暹罗(今泰国)等15国,“限山隔水,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令”。朝廷“禁濒海民不得私出海”“禁海民私通海外诸国”。

——李金明《明代海外贸易史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期海外贸易发展的特点及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳朱元璋时期厉行海禁政策的理由。

材料一:长安有九市,各方二百六十六步,六市在道西,三市在道东,凡四里为一市。(王莽)遂于长安及五都……洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师(主管五均的官,除负责征收工商税外,还负责掌握市场物价)。

——《汉书·食货志》

材料二:宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

材料三:明朝末期,苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

(1)据材料一,概述汉代商业发展的状况。

(2)据材料二并结合所学知识,说明宋朝的“商业革命”有什么突出特点?

(3)据材料三,判定明朝末期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?