材料一 汉长安城是当时世界上规模最大的都城,选建在宽阔的关中平原上,一共有12座城门,一门三道,中间的门道专供天子使用,行人左出右入,城内的道路规整,布局与形制按照《周礼·考工记》进行设计营造。汉长安城的礼制建筑位于南郊,有宗庙、辟雍和社稷遗址等。统治中心位于中、南部,市场、民间手工作坊和闾里集中在城北。东市、西市具有重要的商业功能,由于城门管理严格,主要服务于达官贵族。汉长安城布局上所表现出的崇方思想、择中观念、规整的城门配置制度、棋盘式道路网,以及“前朝后市”和“左祖右社”的布局等在中国古代都城发展过程中有着典型意义,对后代都城的营建影响深远。

——摘编自徐卫民《汉长安与古罗马城政治功能比较研究》

材料二 古罗马城的建设经历了王政时代、共和国时代、帝国时代三个阶段。共和国时期,为了防止外敌入侵,罗马人不仅将罗马城进一步扩大,修建了周长10公里,厚近4米、高7米多的城墙,并建造了坚固的城门、塔楼、碉堡等工程。公元前1世纪,罗马城已经拥有100万的人口,无论从地理上还是从政治上,都是罗马帝国的中心。罗马城内工商业发展迅速,金融、行会、高利贷业也有很大发展。当时手工业作坊密布于城市街区,手工行业达数十种。从帝国建立到公元180年左右,为歌颂权力、炫耀财富、表彰功绩,建造了一大批凯旋门、纪功柱和以皇帝命名的广场、神庙,此外剧场、圆形剧场与浴场等亦趋于规模宏大与豪华富丽。罗马帝国的皇帝好大喜功,建造了越来越宏伟的建筑,也导致罗马帝国逐渐走上了衰败之路。

——摘编自(英)迈克尔·格兰特《罗马史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代长安城的特点及其形成因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出与汉代长安城相比古罗马城的不同之处。

材料一 以品系繁多、工序复杂著称的“中国菜”烹饪艺术在南宋时期趋于成熟。宋代皇室南渡使北宋时期的京菜(河南菜)与六朝以来发展的江浙菜交融汇合。各地大量难民与皇家贵族的集中促使高、中、低档饮食都有了广大的市场,加之中国人缺少世界许多民族都有的宗教饮食禁忌,因此国人天上地下水生陆长的各种生物几乎无所不食。这样一种“天人合一”的饮食观,提供了无与伦比的丰富的食物种类,加之各地域各阶层东西南北上下尊卑的饮食“亚文化”的综合,最终形成了令人眼花缭乱的烹饪艺术。

——摘编自秦晖《思无涯,行有制》

材料二 18世纪以前,小麦在英国的食谱中还属于奢侈品,但到18世纪60年代,小麦已成为大部分劳工家庭的主食。同时,食物消费表现出明显的阶层性。社会下层主要以面包作为主食,普通中产阶级家庭的主食则包括了蔬菜骨头汤、烤羔羊肉、烤牛排、冷牛肉沙拉等其他食物。人们的消费习惯也因此发生变化,烤面包长期以来是家务劳动的主要内容,到19世纪中期,曼彻斯特却只有一半居民自己烤面包。如果说法国人是吃得多而喝得少,那么19世纪中期的英国人便相反,他们把喝看成是餐桌上主要的事。

——摘编自舒小昀《谁在养活英国:英国工业革命时期食物研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋时“中国菜”趋于成熟的经济因素及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪后英国“饮食”的变化原因。

材料一 两宋期间,丝绸之路被金、西夏等所阻,对外贸易只好集中在东南沿海的海路进行。当时与宋朝通商的海外国家,共五十多国,总称为“海南诸国”。中国过去的海外贸易,主要为统治阶层带来珍贵的奢侈品,整体经济收益不大。然而,宋朝的海外贸易不仅在规模上远超过前朝,而且为政府取得了可观的经济收益。宋朝因此设机构负责管理和推广海外贸易。

——摘自杭侃《两宋:在繁华中沉没》

材料二 胡椒原产于印度……对胡椒味道的迷恋,让西方国家大力支持海外探险,开拓水上贸易线路……从达伽马开启欧洲到印度的海上线路、郑和下西洋多次到达胡椒港,到英国、荷兰相继在东南亚建立殖民地,再到美国建国初期依靠香料贸易充实国库,胡椒的流通见证了大航海时代帝国的崛起与世贸易的发展。围绕小小胡椒,一部纷繁的贸易史就此展开。

——整编自【美】玛乔丽·谢弗《胡椒的全球史:财富、冒险与殖民》

材料三 统一的世界市场的总体形成大约经历了400多年的时间。从15世纪末到18世纪60年代是世界市场的初级阶段,这时世界市场的地理范围是有限的。18世纪60年代到19世纪70年代是世界市场迅猛发展的时期,这时期由于机器大工业的发展,……它促进了国际专业化分工及国际贸易的深化。19世纪80年代到20世纪30年代是世界市场总体的形成时期,这时期的世界市场垄断资本占主导地位。

——整编自栾文莲《全球的脉动:马克思主义世界市场理论与经济全球化问题》

(1)根据材料一,概括两宋时期海外贸易的特点,并结合所学说明出现这些特点的原因。

(2)根据材料二,概括“胡椒的全球史”所带来的影响。

(3)根据材料三并结合所学,说明推动世界市场“迅猛发展”的因素。

材料 宋元两代我国制瓷业蓬勃发展,全国各地窑场林立,名窑辈出。入宋以后,随着造船业的发展和航海技术的提高,海外贸易空前繁荣,瓷器作为主要贸易品,运销海外,赢得了亚非人民的赞誉。

——摘编自张可《海上丝绸之路与瓷器的外销一宋元时期》

根据材料并结合所学知识,围绕“宋元瓷器”自拟一个论题,并予以说明。

材料一 宋代的商业繁荣是建立在农业和手工业迅速发展、生产的专业化和产品的商品化程度大为提高的基础上的。宋代城市的数量和规模都较前代有较大幅度的扩展,城市人口大量增加。

——史仲文主编《中国全史》

材料二 开放强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。

——冯天瑜主编《中华文化史》

材料三 当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——樊树志《国学十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市商业繁荣的主要原因和表现。

(2)根据材料二、三,概括东京出现“前代都市前所未有过的经济生活景观”的表现。

材料一 江南地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨…不待贾(买卖)而足…无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家

——《史记》

材料二 我国古代南北方人口统计

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占全国户口数比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘自杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

(1)根据材料,概括江南地区经济发展状况。这种状况产生的根源是什么?

(2)根据材料二,归纳西汉至北宋我国人口变化特点。综合上述材料及所学,分析这种特点对我国经济发展的影响。

材料 中国古代的农业划分为六个发展阶段:第一,新石器时代,农业技术的萌芽时期。中国农业大约起源于一万年前,农业的产生为人类文明的进步奠定了坚实的基础。第二,夏、商、周,农业技术的初步形成时期。这一时期中国发明了金属冶炼技术,青铜农具开始应用于农业生产,水利工程开始兴建,农业技术有了初步的发展。第三,春秋战国,精耕细作的发展时期。这是中国社会大变革和科技文化大发展时期,冶铁技术的发明标志着新的生产力登上历史舞台,铁农具和畜力的利用,推动了农业生产的大发展。第四,秦、汉至南北朝,北方旱地精耕细作技术的成熟时期。耕、耙、耱配套技术形成,多种大型复杂的农具先后发明并应用。第五,隋、唐、宋、元,南方水田精耕细作的形成时期。经济重心从北方转移到南方,南方水田配套技术形成。第六,明朝至清前中期,精耕细作的深入发展时期。农业生产向进一步精耕细作化发展,美洲新大陆的许多作物被引进中国,对中国的农作物结构产生重大的影响,多种经营和多熟种植成为农业生产的主要方式。

——李济宁《中国古代农业》

请回答:

(1)依据材料并结合所学知识,概括影响农业发展的要素有哪些?

(2)依据材料,概括中国古代农业的整体特点。

(3)结合材料,简述你对精耕细作的认识。

材料一 小农经济自战国以后,一直在中国古代经济中占统治地位。

材料二

1865年英国在上海创办的耶松船厂 1865年李鸿章在上海创办的江南制造总局

荣氏家族的保兴面粉厂 鸦片战争后流入城市的破产农民

材料三 中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 年份 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 |

| 农业总产值 | 461 | 510 | 535 | 575 | 610 |

材料四 下图是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年——基于安徽省十六市农村千人问卷调查》的部分结果。

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识,分析小农经济产生的条件。

(2)依据材料二结合所学知识,分析近代西方工业文明对中国社会经济的影响。

(3)根据材料三结合所学知识,分析1952~1956年新中国农业经济发展状况。并概括与此发展状况相关的农村政策。

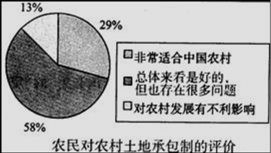

(4)从材料四看,安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的,但也存在很多问题。结合你的理解,针对这一结果分别说明理由。

材料一 我国铸造铁器大约开始于西周末年或春秋初年。至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晩期的铁农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——张传玺主编《简明中国古代史》

材料二 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料三 中国古代的商业,受到种种限制和束缚。这些限制和束缚,有的是受中国社会经济结构特点所制约,有的则来自封建国家的干预。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业耕作技术上出现的新现象及其对土地制度的影响。

(2)据材料二,概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(3)结合所学知识,指出材料三中束缚古代商业发展两个方面的具体表现。并概括宋代在市场、货币方面有所突破的主要表现。

(4)据材料四,试从经济政策的视角说明当时“正在滑向衰世凄凉”的原因。

材料一 西欧城市数量在1100年至1300年间增加了10倍。城市非常需要劳动力,其以各种方式和封建领主争夺农民,甚至给农奴赎金来吸引他们流入城市,而农奴或佃农因谚语所说“城市空气使人自由”,也乐于改变生活方式。至1300年,西欧的旧庄园制已变为有名无实、苟延残喘的空虚骨架。……城市涌现了新兴市民阶级,在西欧中世纪封建领主的土地所有权和政治统治权结为一体的条件下,这些市民阶级以赎买或武力方式从封建领主那里获得不同程度的自治权,建立了有不同程度自自治权的城市共和国或自治市,成立由工商寡头、新贵族控制的独立政府,制定自己的宪章和行政管理制度。

——摘编自姚介厚、李鹏程、杨深《西欧文明》

材料二 唐代至明清,江南地区有很多新城市兴起,在数量上和商业繁荣的程度上渐渐都超过了北方。明清时期的苏州、南京、杭州、松江等城市的繁荣,不仅因为它们是该地区的政治中心,也因为这些城市的手工业(如纺织业等)及其附近地区的农业非常发达。临近运河和长江沿岸的山东临清、济宁,江苏的淮安、杨州,湖北的汉口,江西的九江等地方成为附近货物的集散地……明朝和清朝在淮安、济宁、扬州等地驻扎有总督或巡抚这样的大官,对外贸易港口也派驻有专职的管理机构,如唐宋的市舶司等。

——摘编自郑昌淦《关于中国古代城市兴起和发展的概况》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西欧城市发展带来的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪西欧的城市与明清城市的区别。并说明明清城市发展特征形成的原因。