材料一 唐以前,城市和市场严格执行着空间和时间上的限制。……时至两宋,交易膨胀和市场扩张打破了时间上和空间上的束缚,“侵街占市”的现象愈演愈烈,代表着封闭、限制的坊墙被摧毁。“夜市直至三更尽,才五更又复开张”的市场时间也一改“击钲三百声而众以散”的夜禁制度,开启了城市夜生活的序幕。从墙内遍至全城,从白天贯穿黑夜,两宋都城在空间上和时间上突破了以往,以“开放”“自由”的面貌出现在历史的舞台上。

——摘编自张启龙、徐哲《两宋都城转型探析——基于汴梁和临安“流动性”的考察》

材料二 “坊市合一”促进了宋初商品交易的繁荣,同时为市民文化娱乐的兴盛提供了物质条件。集演艺、市集为一体的大型游乐场所——勾栏瓦舍,正是为适应市民娱乐生活的需要而创设的。“它标志着文化艺术的演出不再囿禁于宫廷、寺院与豪门府第。艺术开始拥抱社会大众。”瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。

——摘编自鲍震培《宋代市民文化与曲艺勃兴》

(1)根据材料一,概括唐宋时期城市商业政策的变化,并结合所学知识简析变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明宋代城市商业政策调整的影响。

材料一 美国学者门德尔斯1969年首次提出原始工业化理论,1972年将其扩展为“主要分布在农村中的工业的迅速发展,它伴随着乡村经济的空间组织的变化”。中国明清江南工业是“超轻结构”,纺织业是明清江南工业中最大的部门,在对整个江南地区棉布产量的估算中,“明后期江南的棉布产量为5000万匹,清中期为10000万匹”。斜身式花机的出现大大改进了织机的性能,提高了产品的质量,增强了工人操作的精确度,发展了纹络花样等工艺,此外棉布的染色技术也有提高。在棉纺织业中最重要的分工为织和纺两大工序的分离,手工业生产与农业的分离,家庭内部的分工。江南的松江、苏州、无锡发展为棉纺织基地。

——摘编自李伯重的《江南的近代化》

材料二 (荷兰)海上贸易十分发达,但本身存在致命的缺陷,其政治体制十分僵化,不能够灵活适时调整……西班牙和葡萄牙的统治者们把大量的财富用于无休止的挥霍和个人消费,而不是推动本国的产业或者科技的发展……法国的科技发达,丝毫不亚于英国。但当时的法国缺乏工业革命所必须的土壤,路易十六认为科学家们只会高谈阔论,而不能为国家的税收带来任何实质性的提升。英国的重点并不在于税收和关税的水平,而在于怎么使用这些税收,在1688年以后,英国的银行已经可以确保税收不会被花费在宫廷、皇帝、皇后的娱乐之上,而被直接用于支付政府赤字和皇家海军的开支。

——摘编自John U.Neson《Industry and Government in England 1700—1900》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括江南早期工业化的特点。

(2)结合所学知识,分析中国江南早期工业化没有促成社会转型的原因。

材料一 就宋代整个市场情况看,由一系列的城市、镇市和墟市组合而成的区域性市场,自小而大地发展起来了。这些市场可分为:以汴京为中心的北方市场,以东南六路为主的东南市场,由广南东西路组成的两广市场等。货币的发展是宋代商业发展在深度上的一个重要标志。在宋代,金、银、铜钱和铁钱是主要货币。铜钱不仅在国内和周边各族之间流通,也在南海诸国流通。随着商业信贷关系的发展,宋代最先产生和使用了交子。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料二 经过“商业革命”,欧洲已经快速富裕起来了。相应地,对贵金属的需求和供应空前增加;有了早期的银行信贷业务;出现了经过政府批准的各种股份公司、商业机构;每个国家都建立起自己统一的货币,以适应贸易和工业的需要。“商业革命”的深入发展与近代民族国家在欧洲成为普遍现实几乎是同步的。所以,在“商业革命”后期,所有民族国家都把“商业革命”抓在自己手里。这样“重商主义”也就应运而生了。

——摘编自陈乐民等《欧洲文明扩张史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代商业发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代欧洲“商业革命”产生的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明宋代商业发展和欧洲“商业革命”带来的启示。

材料一 秦始皇统一北方六国后,又对浙江、福建、广东等地的百越发动了大规模的军事征服活动。同时,秦还修筑了驰道,其中一条向南直达今天的湖北、江苏和浙江省内。秦始皇还迁会稽郡的越人到苕溪和新安江流域之丘陵地区,设罗余杭、故郭等县,又迁天下有罪之人填充于越。

——摘编自李国新《浙江画像砖品鉴》

材料二 宋少帝刘义符,“于华林园为列肆,亲自酤买”。齐东昏侯萧宝卷,“于苑中立市”。南齐豫章王萧嶷为荆州刺史时,曾禁“二千石官长不与人为市”。萧梁时,任广州刺史者都经商致富。京师建康城内“小人率多商贩”,建康之外,较大的商业城市是长江上游的江陵,还有长工和钱塘江下游三角洲地带的京口、广陵、吴郡、会稽、余杭,北境的寿春、襄阳,南境的广州等都是重要的商业城市。扬州商人逆水数千里,远至荆州,或至益州。刘宋时“远方商人,多至蜀土,资货或有值数百万者”。在城郊或津埠渡口等交通便利之处出现了草市,当时吴地“乡乡自风俗,处处皆城市”。

——摘编自贺润坤《中国经济简史》

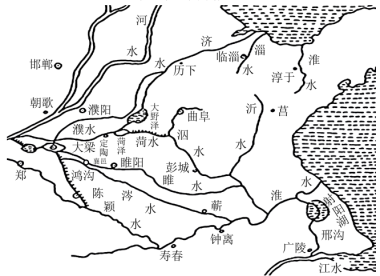

材料三 图1春秋战国时期的运河

图2隋朝大运河

(1)根据材料一并结合所学,概括秦朝对百越地区的治理举措。

(2)根据材料二,指出南朝商业发展的表现,结合所学分析南朝商业发展的原因。

(3)根据材料三,指出与春秋战国时期的运河相比,指出隋朝大运河的特点,结合所学分析隋朝大运河开通的历史意义。

材料一 15世纪以后,英国经济发展水平不断提高,民间财富稳步增长,一些商人拥有了对外贷款等金融活动的资本,但放贷取利的行为在相当长的时期内被斥之为“高利贷”,备受教会谴责,英国国王也不断重申取缔高利贷的法令。然而高利贷活动屡禁不止,后来在宗教改革的冲击下,权威当局逐渐承认了利息的合法性。此后,放贷取利的行为一直为英国政府所认可。宗教改革后,大批修道院被解散,农业生产者从基督教会获得贷款渠道也被切断。生计艰难的小农为了生存不得不求助于私人放债者。16世纪以来,莫格兰境内涌现出相当一批银行从业者,他们通过一系列信贷活动,在英国财政和金融领域里相继扮演了重要的角色,但17世纪晚期,英国公共财政支出的扩张远远超出了私人银行家所能承受的范围,整个财政制度出现了被压垮的迹象。为了缓解财政窘境,1694年8月1日,英格兰银行正式宣告成立,它的问世标志着英国公共财政体系的建立。

——摘编自孙海鹏《近代早期英国银行业的兴起》

材料二 15—18世纪,中国资本市场中的钱庄、银号、帐局等新兴金融机构比之早期的典当铺以及钱铺、放帐铺发生了变异,除存款、放款、钱币兑换之外,更有过账业务及钱票发行等新业务,汇兑也大量为商人服务。因银行业机构的进展,更大份额的金融业务摆脱了地主、商人、官僚之家家产的形式,开始由正式的社会化金融机构进行,尤其是相当多的一部分票据化形式的商业信用通过早期的社会银行业机构进行。这一时期,作为主要业务的各种形式的信用放款、抵押放款得到了发展,更为引人注目的是存款作为重要业务形式也得到了发展,并在社会上普遍运用;存款的发展使商铺、金融机构扩大了资本规模;其次通过存款各种商铺及典当、钱庄、放帐铺等扩充了信用圈子,对18世纪以后钱票的出现起了相当的催化作用。

——摘编自刘秋根《15—18世纪中国资金市场发育水平蠡测》

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括近代英国银行业兴起的历史背景。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,概括15—18世纪中国资本市场的新变化,并分析这些变化给中国社会带来的影响。

材料 明初,官民文化具有相对较强的封闭性,官民不同文化之间具有比较鲜明的文化分野。但是明朝中晚期下层文化从备受漠视中发展崛起,文化的层间互动也随之而加剧。在当时文化中,最上层的文化是宫廷和官僚阶层文化,以官员为主体的官方文化在文学领域采用的文体是“台阁体”。“台阁体”的书法和诗文,文辞和格式华丽,但是模式化明显,内容空泛。其他文化领域如礼仪、建筑画、服饰等也是相对刻板和模式化,空洞乏味枯燥僵化、没有生气。明中叶以后,江南手工业和商品经济发展,与之相关的多样化有趣味的民间市井文化逐渐繁荣,这个时候的官僚文人士大夫们被丰富多彩、有生活趣味的市井文化吸引,对民间文化进行再创造,文化消费达至雅俗共赏。官民文化和雅俗文化基于文化创作主体、文化消费内容乃至场所混同交错发生相当水准的融合。明朝中后期社会价值观转型明显,重利轻义价值观得以很多人共同认同,以文化的商品化和利益化为媒介,士商文化融合推进。

——摘编自陈艺婷《明朝中后期文化发展特性探析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明朝中后期文化发展的趋势及原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括明朝官方文化和市井文化的主要不同及其主要艺术形式。

材料一 北宋前期的中枢权力机构设置,并非全盘新创,而基本上是整理、更革前代设施的产物。更革思路是在北宋初期的政治实践中逐步明朗化的,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。马端临《文献通考》曰:“宋朝设官之制,名号品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置,宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸中外管库,悉隶三司。”

——摘编自袁行霈等《中华文明史》(第三卷)

材料二 宋代文化得到相对普及,这种相对普及最重要也富有时代意义的表现是文化不再被极少数士家大族完全垄断,逐渐由士阶层普及到农工商各阶层。如理学不再仅仅是“理”“气”等一些深奥的哲理,而是呈现了普及化、通俗化的趋势;文学重心的下移适应了社会娱乐的需要。另外,宋代“虽为市贾,亦重儒术”的事例不少,这从另外一个角度说明宋代商人的社会地位开始转变。清代沈垚就认为,从宋代开始“天下之士多出于商”,说明当时士、商之间的界限确实已经不太分明。

——选编自张全明等《中国历史大讲堂·宋史十二讲》

(1)根据材料一,结合所学,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现。用一句话指出实施这一“更革思路”的主要目的。

(2)根据材料二,结合所学,说明宋代文化“逐渐由士阶层普及到农工商各阶层”在思想、文学方面的体现,并概述从宋代开始“商人的社会地位开始转变”的表现。

材料一 明清时期,在农业领域积极引进高产作物,如玉米、马铃薯、花生,并扩大其耕种面积,同时出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展。手工业领域包括的范围不仅日渐广泛,同时在各个行业的规模、数量、工具以及技术方面都进入到了一个新的阶段,这对促进手工业领域商品经济的发展具有重要的意义。农业和手工业经济的发展,促使了当时商业领域的进一步繁荣,主要表现在市场规模的扩大、商品种类的增加、区域性商人群体的结盟以及白银的广泛使用等方面。另外,新兴商业城市以及商业化的市镇经济也逐渐兴起,并且开始出现区域性的商业中心,如松江、杭州等城市。

——摘编自姚庆《“明清时期商品经济发展”新思考》

材料二 在传统社会制度的制约下,明清时期社会各阶层,无论是官绅、地主、商人,还是一般平民百姓,他们的最终目标乃是买田置宅,或科举入宦。就商人而言,从事工商业并不是他们最终的追求,而只是达到这些终极目标的一个有效手段而已。例如在徽商群体中,我们看到了为数甚多的“亦贾亦儒”及至业贾致富后转而从儒的事例。在科举时代,习儒是为了入仕,徽商向儒说穿了就是向官。

——摘编自张海英《明清商业思想发展及其转型困境》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明清时期商品经济发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期绝大多数商人的最终归宿,并说明其产生的消极影响。

材料一 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

材料二 1816年英国在世界上首先实行金本位制,在19世纪70年代之后,各主要资本主义国家相继实行了金本位制,英镑成为国际货币体系的中心货币。英国在19世纪的国际货币关系中占有统治地位。二战后,国际货币体系再一次发生变迁。

——摘编自李晓耕《权力之巅:国际货币体系的政治起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明白银货币化对中国和世界经济发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪英镑成为国际货币体系的中心货币的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析二战后国际货币体系再次发生变迁的原因,并概括美国为确立世界经济霸主地位所采取的措施。

材料 东周以后,当古代中国土地私有化刚刚起步的时候,与自然经济相对立的商品交换也悄然出现。中国古代地主占有的剩余劳动主要是谷物地租,手工业品和农产品的加工制品极其有限,这样就使地主经济不可避免地要与市场发生较多的联系,以解决消费品的不足。广大的个体农民局限在小块的土地上,生产手段更为有限,他们只能通过出卖剩余农产品以换取其他生产生活必需品。再者,中国从秦汉以来就是一个大一统的中央集权国家,政府对于土地所有者的赋役经济关系以及对于城市经济活动的统治政策,也都在客观上打破了区域间货物流通的障碍,促进了商品货币关系的较早发展。中国古代商品经济缺乏独立发展的性格,特别是中国历朝奉行不渝的“重农抑商”政策,更加强了商品经济的依附性,从而使它的发展随着封建社会的变迁而呈现出波浪式前进的姿态。当农耕经济较为繁荣,政治较为清平之世,商品经济也随之繁荣;而当农耕经济走入低谷,政治腐败混乱之际,商品经济的发展也受到严重的破坏。但就总的趋势而言,中国古代商品经济呈现出整体上升的趋向。

——摘编自张岱年、方克立主编<中国文化概论》

(1)根据材料,概括中国古代商品经济的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代商品经济特点产生的因素。