马克思说:“资本主义的发展,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷入文明的漩涡里了”。随着列强在世界范围内的扩张,世界殖民体系最终形成。

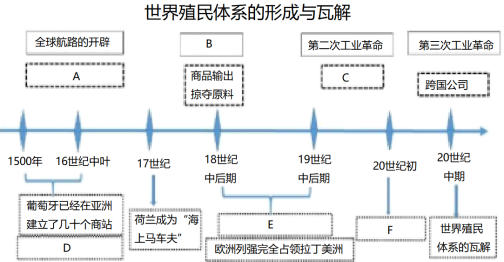

(1)根据所学知识和提示,完成下列填充。

①欧洲殖民者侵入非洲:“柏林会议” ②工业革命

③暴力掠夺,资本原始积累 ④西班牙主要在美洲建立自己的殖民地

⑤资本输出,瓜分世界 ⑥英国成为“日不落帝国”

材料一 第二次世界大战是对殖民主义的致命打击。二战期间,反法西斯联盟通过一系列声明、宣言等,支持殖民地半殖民地的独立要求。1945年6月通过的《联合国宪章》强调,不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。

二战后,英帝国很快解体。法国也不得不承认印度支那、阿尔及利亚等法属殖民地独立。1955年万隆亚非会议隆重举行,通过《关于促进世界和平和合作的宣言》,引申和发展了和平共处五项原则,提出了各国和平相处、友好合作的十项原则。

——摘编自吴于廑·齐世荣主编《世界史·现代史编下》

(2)根据材料一并结合所学知识,概括二战后世界殖民体系崩溃的背景。

材料二 近代以来全球国际人口迁移表

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为9475万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

(3)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势,并分析1500—1850年人口移入与移出的原因。

材料三 《大清律例》规定,凡国人在蕃托故不归,复偷漏私回者,一经拿获,即行正法。据估计,19世纪上半叶出国华工约为32万人,从1850年到1875年间,出国华工人数猛增到128万人。

1893年,清廷准驻英大使薛福成《请解除海禁招徕华民疏》,谕令“嗣后良善商民,无论在洋久暂,婚娶生息,概准由使臣领事馆给予护照。任其回国治生置业,并听随时经商出洋,毋得仍前籍端讹索”。长达200多年的海禁条例从此废除。

——摘编自刘华《评1868年中美<蒲安臣条约>——以华工出国及华侨保护问题为视角》等

(4)结合材料三和所学知识,分析晚清时期促成中国海外移民增长的原因。

材料 人们通常用政治、经济和社会等内因来解释古代文明的衰落,而将气候变化视为常量或毫无影响的背景因素。过去尽管一些学者认为气候干旱可能是导致玛雅文明突然崩溃的因素,但由于缺乏测年精度较高以及分辨率较高的古气候记录,这种观点很少受到重视。过去一二十年来,随着测年精度的提高、不同时间尺度高分辨率气候演化序列的建立,一种新的气候变化模式逐渐显露出来。全新世较高分辨率气候变化研究的进展、古代文明衰落时间的相对精确考证以及对全新世气候突变现象认识的不断深入,气候环境因素在古代文明衰落过程中的作用逐渐得到重视和肯定。据Hodel1等对尤卡坦半岛一个湖泊内沉积物的研究,公元800~1000年是该地区最为干旱的时期,而这恰好对应于玛雅文明的衰落。另据Haug等在2003年对委内瑞拉北部的 Cariaco盆地沉积物中钛元素含量变化的分析,发现公元8世纪中叶开始的一场持续150多年的干旱控制了整个加勒比海地区,其发生时间与考古学家发现的玛雅人主要城市被废弃的时间相一致。

——摘编自吴文祥等《气候突变与古文明衰落》

(1)据材料,指出就气候环境因素在玛雅文明衰落中的作用,学界认识前后有何变化,概括前后变化的原因。

(2)据材料并结合所学知识,用“政治、经济和社会等内因”分析16世纪玛雅文明衰弱的原因。综上,你认为在分析古代文明衰落原因时,应坚持怎样的原则?

材料一 早在亚历山大东征和张骞通西域之前,就已存在着零星的东西方之间交通与交流的客观事实。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在古代丝绸之路上跨文化的交往中,尽管从西方到中国如此遥远,但连接中西的丝绸之路依然得到了持续的发展。在丝路沿线相继兴起的中国古代诸王朝从秦汉到明清绵延不绝,与印度、波斯等古代诸帝国,通过不断地扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。因此,丝绸之路正是“古典版全球化”的具体体现。

——摘编自王永平《全球史视野下的古代丝绸之路》

材料二 15世纪欧洲人的大航海事业,推动了人类有史以来第一次真正意义上的全球化时代来临,其重要动力之一就源自破除丝绸之路的阻塞。面对丰厚的东方贸易利润与东方消费品诱惑,欧洲各国充满了羡慕和嫉妒!于是西班牙和葡萄牙率先扬帆,目的就是寻求一条不受意大利人控制,也避开阿拉伯人要挟的通往东方的道路,清除远东与西欧之间丝绸之路上的所有掮客。

——摘编自张国刚《“丝绸之路”与中国式“全球化”》等

材料三 历史的发展往往是螺旋式上升,当前的中国又逐渐相似于历史上曾经长期存在过的、拥有广大人口与市场的繁荣时代。改革开放后,中国经济得到了持续的发展,经济水平显著提高,已成为拥有广阔潜力的全球市场。与此同时,丝绸之路的文化遗产对当代中国又产生了一个巨大的文化惯性。

——摘编自刘迎胜《丝绸之路与“一带一路”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“古典版全球化”的特征,并简析中西间丝绸之路持续发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明15世纪全球化来临的动力因素。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈在当今全球化的背景下,丝绸之路文化遗产对当代中国的意义。

材料一:17、18世纪欧洲传教士东来,引发了中西文化冲撞和交流。中国儒家哲学对当时的欧洲社会产生了很大的影响。“中国”变成18世纪欧洲的理想国家,儒家学说的理性观成为当时进步思想的来源之一,其影响涉及法国、德国和英国,虽然各国所受的影响不同,但以异端的孔子学说作为他们反对宗教、主张哲学的护身牌,却是一致的。伏尔泰对中国文化的价值和观念极力推崇,他在创建新的社会制度的斗争中,惊奇地发现了中国这个实例,并将它作为锐利的武器投向旧制度和旧势力。

——摘编自梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

材料二:1792年,英国派出马戛尔尼使团,借为乾隆帝祝寿之名,出使清廷。然而,在觐见乾隆帝礼仪的问题上与清方产生分歧,拒绝按中国传统行跪拜礼。最终双方达成折中意见,改行免冠屈一膝之礼。乾隆帝对英国使团的“妄自骄矜”“无福承受恩典”十分不悦,当觐见完毕英方提出改善贸易条件、增开通商口岸的诸项要求时,概予严词拒绝。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17、18世纪中西文化交流的背景,并分析“‘中国’变成18世纪欧洲的理想国家”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中英“礼仪之争”的原因。你认为17、18世纪英国来华交流的根本动力是什么,并给予解释。

材料一 从16世纪中叶至19世纪初叶,世界各个国家到中国和中国到世界各国贸易所开辟的航线,主要有如下七条:第一,广州—澳门—果阿—里斯本欧洲航线。从广州经澳门出口到印度果阿和欧洲的商品有生丝、各种颜色的细丝、绸缎、瓷器、砂糖、中药、手工制被单等,其中以生丝为最大宗。由里斯本经澳门输入广州的商品有胡椒、苏木、象牙、檀香和银子,其中以银子为最大宗。第二,广州—澳门—长崎航线。葡萄牙人到广州购买中国的生丝、绸缎、砂糖、铅、棉线、中药等商品运往长崎,其中以生丝为最大宗。从长崎运经澳门入广州的商品主要是银子。第三,广州—澳门—马尼拉—拉丁美洲航线。从广州经澳门运往拉丁美洲的中国商品有生丝、丝织品、瓷器、铁锅、糖、棉布、中药等数十种,其中以生丝、丝织品为大宗。从拉丁美洲经马尼拉运回澳门人广州的商品有白银、苏木、蜂蜡、墨西哥洋红等,其中以白银最多。……第七,广州—澳门—大洋洲航线。

——摘自黄启臣《中国在贸易全球化中的主导地位》

材料二 世界制造业产量的相对份额(1750—1900)

| 国家 | 1750年 | 1800年 | 1830年 | 1860年 | 1880年 | 1900年 |

| 中国 | 32.8 | 33.3 | 29.8 | 19.7 | 12.5 | 6.2 |

| 印度 | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 8.6 | 2.8 | 1.7 |

| 英国 | 1.9 | 4.3 | 9.5 | 19.9 | 22.9 | 18.5 |

| 美国 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |

——据保罗•肯尼迪《大国的兴衰》一书中引用贝罗克的计算数据

请回答:

(1)根据材料一,概括16世纪中叶至19世纪初中国对外贸易的主要特点,结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二,概括说明1750—1900年间东西方世界制造业变化的趋势。结合所学知识,简要分析发生这一变化的背景。

材料一 中国获得了世界白银供给的一个相当巨大的份额。彼埃尔·肖努曾估计,美洲白银的1/3以上最终流入中国;魏斐德估计,约有一半的美洲白银落户中国;梁方仲认为,约占世界银产量15%的日本白银,也几乎全部进入中国。如果我们接受巴雷特提供的数据,即从1493年到1800年,全世界约85%的白银都产自美洲,那么世界白银产量的43%至57%可能都留在了中国。相比而言,弗兰克关于中国获得世界银产量的一半的估计或许更接近真实情况。

——据高程《海外白银的输入与晚明中国商人阶层的兴起》

材料二 中国近代史上,作为主要货币的白银发生了两次持续时间长、流动数量大的外流现象。第一次发生在19世纪末……第二次发生在罗斯福新政时期,来自西部产银州的议员集团提出了意在提高银价的《1934年购银法》……其所造成的国际银价飞涨给中国这样的银本位国家带来了灾难性的财政危机。

——《中国近代史两次白银外流的比照》

材料三 两次世界大战之间的20年中,国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团,各国货币竞相贬值,动荡不定。

——必修二

(1)根据材料一,明朝中国的白银供给主要来源于哪里?分析这种现象出现的历史背景。

(2)请分析19世纪末中国白银外流剧增的原因有哪些?为应对第二次白银外流危机,南京国民政府采取了什么措施?罗斯福在货币领域应对经济大危机的措施是什么?

(3)基于材料三中所说的教训,战后各国采取了什么行动?有何意义?

材料一 除文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的“商业革命”。街市制开始形成,“自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹”。在宋代之前,这是不可想象的。海外贸易高度繁华,当时整个大宋国的海岸线,北至胶州湾,南至广州湾,再到琼州海峡,都对外开放,与西洋南洋诸国发展商贸。市舶司每年从海上贸易中抽税近200万贯,进出口总额约为2000万贯。商业信用非常发达,从北宋到南宋,陆续出现了便钱(类似于银行汇票)现钱公据(类似于现金支票)茶引、盐引、香药引、矾引(类似于有价证券)交子与会子(法币)等商业信用。如果没有发达的商业信用,大宗的或者跨区域的市场交易是不可能达成的。

——摘编自吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

材料二 地理大发现对欧洲产生了巨大的影响。首先引起了“商业革命”,表现为世界市场的形成和扩大,流通的商品种类和数量大大增多,商路及贸易中心的转移变化,商业经营方式的改变和商业、实业组织的发展。

——张箭《地理大发现研究》

(1)根据材料一概括宋代“商业革命”的表现,并结合所学知识指出其背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代“商业革命”与16世纪欧洲“商业革命”的影响有何不同,并分析其原因。

材料一 中国古代货币简表

| 发展阶段 | 时间 | 标志 |

| 由杂乱形状向规范形状的演变 | 秦代 | 秦统一使用圆形方孔钱 |

| 由地方铸币向中央铸币的演变 | 汉武帝时 | 中央统一铸造五铢钱 |

| 由文书重量向通宝、元宝演变 | 唐高祖时 | 统一铸造“开元通宝”钱 |

| 由金属铸币向纸币交子的演变 | 宋代 | 纸币交子在四川地区诞生 |

材料二 在西方人需要的东方商品中,最重要的是香料、黄金,其次是丝绸等等,包括各种手工艺品和奢侈品。中世纪晚期,西方的生产力有所提高,个人的收入有所增加,于是对香料的需求量有了较大幅度的增长。到中世纪后期,随着资本主义萌芽的出现,这种短缺(贵金属外流造成的)变得更加严重了。在15世纪里,正常年份、西方大约有30金杜卡特输往列万特,集中到列万特的贵金属则流往印度和远东。买的多卖的少,就是贸易入超,靠输出金属货币来维持与东方的贸易,几百年间都是如此,这就使西方的货币材料日益紧张。

——王加丰《关于地理大发现的动因问题》

材料三 列强对中国的资本输出在1894年估计约有1亿美元,1914年时已经增至9.6亿美元,这些投资有很大部分不是来自于国外的资本,而是由对中国的暴力掠夺转化而成。例如“庚子赔款”(即《辛丑条约》的赔款)有一部分就转化为帝国主义在中国的企业投资。

——陈争平《中国近代经济史教程》

材料四 欧元的建立是一个伟大的创举。1999年欧元开始启动,2002年欧元现金正式替代了欧元区内原有的国别货币,跨主权货币从此由思想变成了实践,“口袋里的欧洲” 使欧洲人找到一种休戚与共的感觉,体验到做真正欧洲人的感觉。

——据黄益平《欧元危机》

(1)据材料一并结合所学知识,分别说明秦、宋两代货币演变的原因。

(2)据材料二和结合所学知识,简述15世纪后欧洲货币流入东方的原因。

(3)根据材料三,概括列强对中国资本输出的特点。结合所学知识,简述当时中国对列强的资本输出有何积极回应?〔10分)

(4)据材料并结合所学知识,从背景、内容、意义方面评述“欧元的建立是一个伟大的创举”

材料一

中国历史上有很长的饮茶纪录,唐以前饮用者多为王公贵族,一般注重茶的药用价值。《茶经》记载唐朝以来“举凡王公朝士、三教九流、士农工商,无不饮茶”,不仅中原广大地区饮茶,而且边疆少数民族地区也饮茶。《封氏闻见记》卷六《饮茶》载:“南人好饮之,北方初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寝,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗,自邹齐沧棣,渐至京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮,其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色泽甚多。”

——摘编自中国社会科学网《中国饮茶习俗的演变》

材料二

茶叶在近代西方的流行开来有着特定的时代背景。几乎是在同一时期,非洲的咖啡、美洲的巧克力和亚洲的茶这三种“异国嗜好”不约而同传至欧洲。巧克力传入欧洲是1520年,咖啡1615年由阿拉伯中传威尼斯。这些“提神醒脑”的新饮料几乎同时在欧洲大行其道,从人群嗜好的角度透射出社会业已出现或正在酝酿着重大变化:人们比以前空闲了,上述种种均为生活必备品外的“消闲”饮品;群体公众活动更多了,品茗喝咖啡都有人聚才好,茶园、咖啡馆等应运而生,并屡屡成为近代欧洲重大革命和风潮的策源点。推论再广一些,城镇更多了,城市生活更丰富了,中世纪毫无生气少有交往的黑暗封闭时代已经或即将结束,市民阶层的力量更加强大,人们的情绪趋于激昂,旧时宁静的心态不再平静,躁动的人群需要茶来加以温润发酵,社会也开始了躁动。„„有生产才会有消费,反之同样,有大宗消费才可能有大宗生产,而大宗消费必有特定的历史环境,中国古已有之的茶叶偏偏在18世纪后的欧美获得广泛市场,绝不偶然。

——摘编自郭卫东《中国外贸商品的历史性易代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代饮茶之风所呈现的发展趋势及其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析18世纪后茶叶在欧美获得广泛市场的原因及影响。

材料一 明代中叶后,白银成为主要货币。据研究,16世纪中期到17世纪中期,欧洲各国与中国的贸易以中国的丝绸为主角,被西方学者概括为“丝一银”对流。中国通过“丝一银”贸易,获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总量达到7000吨至10000吨。这种趋势一直持续到18世纪末。

材料二 统一的国际货币制度在1816年至l870年间形成。当时实行金本位制。通过规定英镑与黄金的比价,英镑和黄金成为国际货币。金本位的确立,加上英国当时的经济实力,逐渐通过战争和殖民扩张确立的海上霸权和自由贸易政策,奠定了英镑的世界霸主地位,世界货币进入了英镑时代。英镑走向全球化,不仅是基于世界对英国经济实力强大的信任,更有赖于英国完善的金融制度和法制化的金融监管。作为“国际支付机构的中心支点”,伦敦遂成为国际金融中心。

材料三 1944年,美英苏中等44国代表参加的在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行的国际货币佥融会议,通过《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》。《国际货币基金组织协定》把美元与黄金挂钩,规定35美元等于一盎司黄金,各国货币与美元保持固定汇率,使美元享有高于其他货币的特殊地位。

材料四 美元的这把头号交椅坐得并不安稳,……随着美国经济的重新走强,欧盟各国的经济也得到迅猛发展,欧元从无到有,迅速成长起来,在国际舞台上迅速占据了第二大货币的地位,成为美元最强有力的竞争对手。“未来就只有两个选择,第一是由区域货币来充当全球货币,那么这种构想下就主要是货币区,就是说欧元会继续做大,亚元区会呼之欲出,那么这两个货币区的成长都会挤占美元区的空间……。”

(1)结合所学知识说明材料一中“丝一银”贸易出现的国际背景和国内社会经济条件并分析其对中国经济的影响。

(2)根据材料二概括“世界货币进入英镑时代”的原因。

(3)据材料三和所学知识说明布雷顿森林会议是在什么背景下召开的?它对国际货币体系产生了怎样的影响?

(4)结合20世纪70年代史实说明材料四中“美元的这把头号交椅坐得并不安稳”。“欧元区的继续做大、亚元区的呼之欲出”说明了什么?