材料一 尽管洋务派创办民用企业的原意,并非为了发展中国的资本主义……但是这些企业终究意味着中国古老的大地上已出现了新兴的生产方式。洋务派通过创办民用企业引进西方资本主义生产技术,利用部分私人资本生产产品……也起了开风气的作用。

——摘编自陈旭麓《近代中国八十年》

(1)据材料一并结合所学知识,概括洋务派创办民用企业对中国近代社会的发展产生的历史作用。

材料二 欧战爆发后,民族工业很快显露出加速发展的步伐,其中棉纺织工业发展尤其突出。这首先是来自企业丰厚盈利的刺激。大约从1914年开始,高盈利率仿佛“一强有力之兴奋剂”,刺激国人竞相投身棉纺织工业。欧战爆发后日本棉纺织垄断资本咄咄逼人的扩张之势,也迫使民族棉纺织企业急切寻求发展。

——罗萍《短暂的辉煌与可持续发展的困境》

(2)据材料二并结合所学知识,概括民族工业“显露出加速发展步伐”的原因。

材料三 30年代民族工业已由过去单纯依靠外延扩大生产为主转向以搞技术改造为主,这是民族工业发展的重要战略转变。如1934年创办的永利化学公司总技师、留美化学博土侯德榜,为探索苏尔维制碱法的奥秘试验十余年,创造了中国的“侯氏制碱工程”,这是亚洲人首次新法制碱成功。

——许建平《三十年代中国民族资本主义工业发展的特点》

(3)据材料三并结合所学知识,归纳推动三十年代中国民族工业发展的原因。

材料一 1894年,中国贸易进出口总值从1865年的12019.7万海关两增至28605.9万海关两,增加了137.99%.1865年之前,中国的对外贸易基本上处于出超的状态,1864年时尚出超244.4万海关两。1865年之后就开始转变为入超的状态,个别年份虽有反复,但总体上呈现出入超的状态。从1865年至1894年,年均入超67.8万海关两。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二 1912年中国进口额为四亿七千三百万两,1913年增加到五亿七千万两。到了1914年,是五亿五千七百万两,比前一年已减少了一些。以后几年,直到1918年,每年进口额都比1913年少,最少的一年是1915年,降到四亿五千四百万两,比1913年减少一亿一千多万两。与此同时,中国的出口额并没有减少,这是因为各国需要从中国输入农产品、原料和面粉等的缘故。所以,在1914年以前,中国每年入超数字达一亿两至二亿两,而在1915年到1918年,入超降到二千六百万两至八千三百万两。

——摘编自胡绳著《从鸦片战争到五四运动》

(1)根据材料一,归纳中国对外贸易呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国初年中国对外贸易的变化及其影响。

材料一 辛亥革命前民族资本创办的工厂统计(部分)(注:统计是以使用动力的工厂为对象)

——摘编自《中国近代工业史资料第一辑》

材料二 旧的封建传统的政治、经济、文化开始被打破,新的因素成长了,正是因为有了这些新因素,中国社会才向前跨进了一步。总的来说就是:近代中国是这样一个过渡时代。

——《中国近现代史(二十五讲)讲义》

(1)阅读材料一,归纳辛亥革命前民族资本工业的特点。

(2)依据材料一并结合所学,概括材料二中的“过渡”在经济上的表现,并指出其在政治、思想文化方面的进步影响。

材料一

1500~1800年的三百年间,地方志资料显示这是一段市镇稳定成长时期,尤其在正德、万历年间以迄清代乾隆时代,市镇的数量平均增加一两倍以上,而且有许多市镇达到空前的繁荣。

——刘石吉《明清时代江南市镇研究》

材料二 一战期间沪宁杭地区民族工业发展概况示意图

——《必修2历史图册》

(1)根据材料一归纳明清时期商品经济发展的状况。结合所学知识回答,清政府推行的主要经济政策是什么?这些经济政策有何消极影响?

(2)根据材料二图示信息,概括沪宁杭地区民族工业发展的特点,并结合所学知识说明一战期间这一地区民族工业发展的主要原因。

材料一 将“黄金时代”定义在1914-1918年第一次世界大战期间,有悖经济常识。在没有准备的情况下,遇到机遇,经济突然发展。而后又没有惯性,戛然而止,这都是不可能。晚清新政时期已经制订了一些有利于资本主义发展的措施,民国政府建立后,依照西方国家的模式,经济法制建设也有了很大进展,形成了有利于资本主义发展的社会机制;加之第一次世界大战西方国家无暇东顾,更主要的是资产阶级的自身努力,客观条件和主观条件结合,使中国资本主义经济呈现出较快发展的“黄全时代”。1918年大战结束后,欧洲国家还有一个经济恢复时期,还是无暇东顾。大约到1922年才明显表现出“帝国主义卷土重来”,但已具规模的民族资本在竞争中仍很活跃。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料二 1918-1922年的5年中,民营资本企业的投资最为活跃。其间工矿业新设的1万元以上企业805家,投资总额达2.57亿元,为1858-1911年工矿业投资总额的1.26倍;银行业新设资本5万元以上约企业149家。投资总额达8.9千万元,为1897-1911年投资总额的3.48倍;航运业新设资本1万元以上的企业94家,投资总额1.74万元,为1860-1911年投资总额的1.02倍。仅1918-1922年创立的企业的总资本即超过此前半个多世纪中国企业的投资总额。

——张宪文等著《中华民国史》第一卷

请回答:

(1)据材料一,归纳出中国民族资本主义经济发展进入“黄金时代”的原因。

(2)概括材料一中作者的主要观点。联系材料一、二并结合所学知识,对这一观点进行论证。

材料一 近代人士盛宣怀,从1870年开始充当李鸿章幕僚,投身洋务,创办了一系列实业和教育事业。1896年,他考察西方银行机构后将自办银行的见解向清廷作了系统的表述:“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给。立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝。各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利……商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持。”

——摘编自《中国近代史资料选编》

材料二 民国初颁布了《商人通例》《公司条例》《证券交易所法》等法规,涉及生产、交换、分配、消费和政府管理等领域。在全国工商会议上,工商界代表对公司注册章程、商标法、商会法等提出了许多建议和要求,工(农)商部在制订相关法规时均有所采纳,并在参考西方有关法规的基础上,较多地注意了本国状况。

——摘编自《民国初期的经济法制建设》

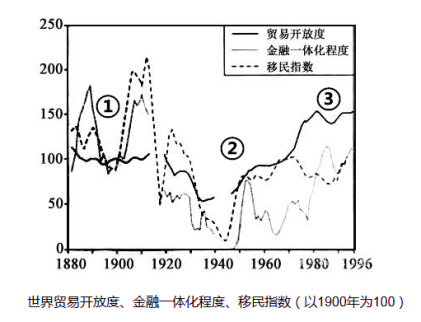

材料三

——摘编自斯蒂芬·布劳德伯利等编著《剑桥现代欧洲经济史》

(1)根据材料一,归纳盛宣怀提出的中国自办银行的理由,写出其创办的银行名称、时间、地点。

(2)根据材料二,归纳民国初期经济立法的特点,结合所学知识简述这些法律的历史命运。

(3)阅读材料三,可知各项指数的波折与经济思想(政策)密切相关,指出①③两个阶段时普遍采取的经济思想(政策)。结合所学,请选择阐述:甲,指出第①阶段世界经济的基本状况,指出第③阶段重点趋势并结合第②阶段历史教训和当前形势指出当前影响这一趋势的风险点;乙,分析从第②阶段低谷爬升到第③阶段的原因,并指出中国在该领域所作出的贡献。

材料一 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

材料二 晚清时期,工业各种组织特别是近代银行制度并不存在,政府不能建立和保证一个有法律、商业和教育等制度的体制。由于没有关税自主权和外国人已索取的特权,华资企业无法与进口货和外资企业竞争。十九世纪后期的中国经济是贫困的:农村人口在人地比例日趋不利的情况下生活,农业技术发展潜力消耗殆尽。但阻碍中国早期工业发展的因素并不是资本的绝对短缺,问题在于本来有限的经济资源,在只有根本的政治变革才能打破的传统束缚中一直没有发挥作用。经济成就和政治权力的结合是当初公行等垄断事业的特征,在中国早期工业化时期,这种结合也没有分裂过。

——摘编自《剑桥中国晚清史1800—1911年》(美)费正清等中国社会科学出版社

(1)依据材料一并结合所学知识归纳近代中国早期制造业发展的特点?并简要指出其起步背景。

(2)依据材料二并所学知识,分析晚清时期制造业发展的促进因素和制约因素?

材料一 盛宣传怀(1844—1916),江苏武进人。从1870年开始充当李鸿章幕僚,创办了一系列实业和教育事业。1896年,他将自办银行的见解向清廷作了系统的表述:“银行昉(开始)于泰西,其大旨在流通一国之货财,以应上下之求给,立法既善于中国之票号、钱庄,而国家任保护,权利无旁挠,故能维持不敝。各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利……商务枢机所系,现又举办铁路,造端宏大,非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持。

——摘编自谢俊美编《中国通商银行》

材料二 1897年5月27日,经过盛宣怀一段时间的筹备,中国自办的第一家银行——中国通商银行在上海正式成立。银行股份全属华股,总董全是华人,其构成不是封建官僚就是买办商人,实行“权归总董,利归股商”。它的内部章则制度完全仿照英商汇丰银行章程来拟定,用洋人为大班,掌握业务经营上的实权。它以上海总行为中心,积极开展业务。

中国通商银行(上海总行)各类放款占其放款总额百分比

| 年份 | 国内工商业、交通业及其他 | 钱庄 | 外国洋行 | 外国在华银行 | 合计 |

| 1897年底 | 70 | 14 | 12 | 4 | 100 |

| 1898年底 | 51 | 11 | 38 | 0 | 100 |

| 1899年底 | 85 | 0 | 15 | 0 | 100 |

——摘编自中国人民银行上海市分行金融研究室编《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期》

(1)19世纪中后期中国与世界的经济联系日益密切。根据所学知识,指出当时世界经济的基本状况。

(2)根据材料一,归纳盛宣怀提出的中国自办银行的理由。

(3)根据材料二,指出中国通商银行初创时期放款的重点领域。并结合所学知识,分析该行在重点领域放款所起的作用,指出该行在初创时期存在的不足。

| 成 本 | 中国(元) | 日本(元) | 中国超过日本(元) | 超过的% |

| 工 资 动 力 机械修配 营 缮 消耗品 包 装 薪 金 职工保护费 运 输 营 业 捐税及利息 保 险 制造及营业杂费 | 10.50 5.50 1.80 0.40 1.70 1.50 1.20 0.20 0.20 2.50 15.00 0.20 3.00 | 5.80 4.80 0.60 0.40 0.50 1.20 0.60 0.50 0.20 2.00 2.70 0.10 1.00 | 4.70 0.70 1.20 - 1.20 0.30 0.60 -0.30 - 0.50 12.30 0.10 2.00 | 81 15 200 - 240 25 100 -60 - 25 446 100 200 |

| 总成本 | 43.70 | 20.40 | 23.30 | 114 |

——严中平《中国棉纺织史稿》

(1)归纳中国纱厂成本显著高于日本的主要因素(不得照抄原文)。

(2)1933年民族资本主义处于快速发展时期。据所学知识,指出这一时期民族资本主义快速发展的有利社会环境。

(3)据表中信息,从国家和企业两个角度,谈谈如何提高近代民族资本主义企业的竞争力?

材料一公元780年,唐朝推行两税法,以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以现居为薄;人无丁中,以贫富为差”,分夏秋两李征收。“不居处而行商者,在所州县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍(户口册)不造而得其虚实,贫吏不该而好无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二中国的资本主义近代工业,在1912年到1919年8年间,建成厂矿470多个,投资9500万元,加上原有企业的扩建,新增资本大于1.3亿元,8年超过了过去的40多年。

——摘编自严中平等编《中国近代经济统计资料选辑》

(1)依据材料一,概括两税法的特点。说出两税法的实施有何作用。

(2)材料二反映了什么现象?结合所学,分析这种现象出现的原因。