材料一 中国历来实行银本位制,而世界银价操于列强之手,加之货币种类繁多,发行货币权分散,对商品流通和内外贸易都是不利的。国民党政府军费开支膨胀,财政赤字日益扩大。在世界资本主义经济危机中,资本主义国家纷纷放弃金本位,增加了对华商品输出。1934年美国用高价向国内外收购白银,导致上海中外银行的存银从1934年6月的58500万元降低为12月的33500万元,国内白银挤兑风潮迭起。1935年国民党政府财政部发出关于币制改革的布告:自本年十一月四日起,一切公私款项之收付,概以法币为限,不得行使现金,违者应准照危害民国紧急治罪法处治。

——摘编自黄如桐《1935年国民党政府法币政策概述及其评价》

材料二 危机期间很多国家采用货币贬值作为反危机的措施,加剧了国际金融市场的动荡。1944年7月来自44个国家的代表通过了以美国和英国达成的妥协方案为基础的布雷顿森林协定,根据协定建立了两个国际性金融组织。由于美元成为了稀缺货币,1948-1958年,欧洲为了应付美元荒首先在欧洲经济合作组织内部实行自由化政策。1956年国际货币基金组织允许出现国际收支困难的英国提取5.62亿美元巨款,成为其发挥巨大作用的开始。世界银行也在1948年以后将贷款重心从西欧转向亚非拉的发展中国家。

——摘编自高德步、王珏《世界经济史》

(1)据材料一,概括国民政府进行法币改革的主要原因。

(2)据材料二和所学知识,分析二战后布雷顿森林体系发挥的积极作用。

(3)据材料和所学知识,归纳影响货币政策调整的因素。

材料一 楚、粤铁商,咸丰年前销售甚旺,近(同治十一年)则外洋铁价较贱,中土铁价较昂,又粗硬不适于用,以致内地铁商十散其九。……据历年海关报告统计,中国的主要出口物中,茶叶由1871年至1873年的1022159公担,发展到1891年至1893年的1055064公担;……棉花由1871年至1873年的8486公担,发展到1891年至1893年的290417公担。这种变化加上国内资本主义企业日渐发展的原料需求,又带来了农业经济结构的变化:杭、嘉、湖之丝;浙、皖、闽、赣、湘、鄂之茶,一时风起,蔚为大观。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 辛亥革命前民族资本创办的工厂统计(部分)

| 年份 | 厂名 | 所在地 | 创办人或主持人 | 资本(元) | 工人数 |

| 1863 | 洪盛机器碾米厂 | 上海 | 6000 | 8 | |

| 1872 | 继昌隆缫丝厂 | 广东南海县 | 陈启源 | ||

| 1875 | 程恒昌轧花厂 | 江苏奉贤 | 206000 | 224 | |

| 1878 | 贻来牟机器磨坊 | 天津 | 朱其昂 | ||

| 1879 | 裕昌厚丝厂 | 广东南海 | 陈倠乐 | ||

| 1879 | 机器轧油厂 | 广东汕头 |

——摘编自《中国近代工业史资料第一辑》

材料三 旧的封建传统的政治、经济、文化开始被打破,新的因素成长了,正是因为有了这些新因素,中国社会才向前跨进了一步。总的来说就是:近代中国是这样一个过渡时代。

——《中国近现代史(二十五讲)讲义》

(1)据材料一并结合所学知识,分析材料一中历史现象形成的原因。

(2)据材料二,归纳民族资本主义工业的特点。

(3)综合上述材料,概括材料三中的“过渡”在经济上的表现。结合所学知识,指出其在政治方面的进步影响。

材料一 外国资本主义对于中国的社会经济起了很大的分解作用,一方面,破坏了中国自给自足的自然经济的基础,破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业;又一方面,则促进了社会城乡商品经济的发展。

——摘编自《毛泽东选集》第二卷

材料二 1895-1913年,中国近代民族工业进入初多发展时期。这19年中,国内新创办的、资本在1万元以上的工厂共有468家,平均每年增设24.6家,资本总额高达9822万元,平均每年新投资为516.9万元。值得指出的是,新投资本中80%以上属商办企业,改变了甲午中日战争前以清政府投资为主的特点,民族资本成为本国工业资本的主体。投资方向方面,主要涉及纺织、缫丝、面粉、火柴等轻工业。同时,在工业企业的地区配置上,开始越出沿海、沿江口岸,逐渐向内地城市伸展。

——摘编自王觉非《近代中国工业的发展以及阻碍因素》

材料三 南京国民政府大事记(部分)。

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动九一八事变,侵占了中国东北。

1933-1934年,蒋介石对革命根据地发动第四、五次“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国民族资本主义产生的原因,中国民族资本主义产生具有怎样的重要历史意义

(2)根据材料二概括19世纪末20世纪初中国民族工业发展的特点。并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,归纳阻碍近代中国民族工业发展的因素有哪些,扫除这些障碍的关键是什么。

材料一:交子的诞生可谓是大时代与小地区的因缘巧合。因为躲避隋唐战乱,四川的经济相对独立,茶叶和马匹等贸易繁荣,同时因缺铜而依赖铁钱,携带不便,于是作为商业信用凭证的交子产生。起初,交子由四川百姓发行,发行者不久财衰,交子不能兑现,诉讼频起。朝廷下令将交子收归官营,以朝廷财力支持交子的流通和价值的稳定。初期交子的价值十分稳定,有效地支持了商品经济的发展。北宋末期,为了攻打西夏而大量增发交子,结果引发了严重的通货膨胀。于是,宋徽宗改交子为钱引,以增加百姓对纸币的信心。

——摘编自石俊志《中国货币法制史话》

材料二:民国初年,北京国民政府曾铸造银元以为国币,但未能从根本上解决币制混乱的问题。

1933年南京国民政府决定实施“废两改元”,使银元成为统一流通的本位币,但辅币、纸币仍未统一。

当时全球爆发了严重的经济危机,世界市场白银价格猛涨,中国白银大量外流,许多工商企业因此陷入困境。1934年南京国民政府开始加征白银出口税和征收平衡税,但制止白银外流的效果不理想。1935年政府决定废止银本位制,实行白银国有,实行法币政策,以中央、中国、交通三大银行所发行的纸币为法币。1948年,因发行量过大,法币被金圆券代替。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

(1)根据材料一,归纳交子的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1935年国民政府币制改革的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,说明北宋交子和民国发行纸币产生的相同影响。

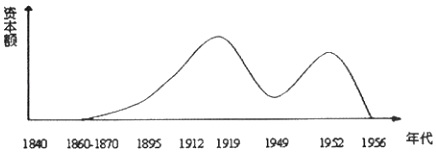

材料一:中国民族资本主义企业发展示意图

材料二:南京国民政府时期大事记。

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立。

1929年,世界经济危机爆发。

1930—1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动“九一八”事迹,侵占中国东三省。

1933—1934年,蒋介石派兵对革命根据地发动第四次、第五次大“围剿”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海成立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订,减免大量美国商品的进口税。

材料三:从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党,在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

材料四:改革开放40年来,中国社会发生了翻天覆地的变化,“制度创新”是发展引擎,一条重要途径就是“试点”。包产到户、包干到户等的改革都是从“试点”开始探索,形成可推广的经验,最后上升为总体性的制度成果,在全国大范围铺开。这种方式把改革自上而下的战略部署与基层自下而上的创造积极性结合起来,集思广益,在改革不断深入的同时保证社会的稳定。

——摘自宋学勤《改革开放40年的中国社会》

请回答:

(1)根据材料一说明1912—1919年间民族资本主义企业发展迅速,其原因是什么?

(2)依据材料二概括不利于民族工业发展的因素有哪些?

(3)据材料三并结合所学知识指出,中国共产党采取的“集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”指的是什么?并归纳这一“发展战略”实施的影响。

(4)根据材料四,结合所学,概括指出农村和企业经济体制改革有哪些“制度创新”?最终我国在中共十四大会议上明确确立了什么样的经济体制改革目标?

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

1927年至1937年,虽然国民政府处于内外交困的境地,但却努力继承孙中山先生重建国家的遗志。国民政府推行货币改革,用银元代替银两,与推行纸币(法币)为合法货币。国民政府以日益高涨的民族主义为后盾,从1928年到1929年,同美、德、英、法、日签订了平等友好的关税协定,根据这些协定列强承认了中国的关税自主。陇海铁路在1934年延伸至西安,1936年粤汉铁路竣工,铁路路网从八千公里延伸至一万三千公里。各省公路建设、现代航空、水上轮渡事业都有骄傲的发展。工业化方面,一些轻工业如棉纺织业、面粉制造、钟表、水泥和化工制造等领域也出现颇大的进展。但是,国民政府忽视了古老的地主土地所有制和农民的困苦。国民政府未达成财政均衡,而是靠赤字开支来维持。年复一年的预算不平衡导致了滥发纸币,这在后来引起了严重的通货膨胀,促使1949年国民政府的经济崩溃。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二

20世纪30年代现代化的萌动是国际环境影响的结果,但仅仅是一种萌动,无法迅速发展起来。30年代的国民党政府,实施一党专政,排斥民众参与,对民主政治打压扼杀;知识分子的讨论只是昙花一现的理论喧嚣。政府的“贫困化”也是制约这次现代化发展的因素。这种“贫困化”不仅是财政上的破落,更是中央权威的缺失。国民政府是形式上的全国统一政权,但内部帮派林立、战乱不断,难有权威和效力。而同一时期苏联现代化的迅速发展,恰恰得益于建立了强有力的政府。

——秦正为《萌动与选择:20世纪30年代中国社会的现代化走向》

(1)根据材料一归纳20世纪二三十年代经济近代化的主要成就,并概括其存在的问题。

(2)根据材料二并结合当时中国社会状况,分析这次现代化运动仅停留在“萌动”状态的原因。从中可得出什么启示?

材料一 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

—— 斯塔夫里阿诺斯(美国)《全球通史》

材料二 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营作坊的职工就有数千人,是官局的两三倍。……至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴(纺织)而户纂组(编织),机户出资,机工出力,相依为命久已。”

—— 摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料三

(1)据所学知识概括指出宋朝“商业革命”的主要表现。应怎样理解宋代的商业革命丝毫“未对中国社会产生爆炸性的影响”?

(2)根据材料二概括指出明清之际江南手工业发展的特点。

(3)材料三反映的经济形式在19世纪末20世纪初获得初步发展,第一次世界大战前后又迎来“短暂的春天”。归纳指出其在上述两个阶段发展的共同原因。

①中国工业经济发展不平衡 ②大量爱国人士迫于战争需要呼吁东部工厂内迁

③保护民族工业的需要 ④南京国民政府进行国民经济建设运动的需要

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③ | D.①②④ |

材料一 “限关”的同时,明朝中后期、清朝中前期,政府为应对海陆边境贸易需求,采取了相对积极的政策。明朝中后期,东南沿海、北部长城一带至辽东地区,形成经济繁荣、华夷杂处的边境社会。为应对这一情况,明朝政府于1558年解禁了山东半岛至辽东半岛的海上航路;1567年松弛海禁,允许漳州府月港的民间海外贸易;1570年以降,在北部和东北地区的大同、张家口、开原、抚顺等地相继开放“互市”,最终形成内地—边境——朝鲜——日本——东南亚的庞大贸易网络。在相继平定三藩和收复台湾之后,清朝于1684年开海,施行积极的海外贸易政策。1727年重开南洋,此后东洋和南洋贸易一直持续至清末。18世纪的广州成为环球海上航路的重要中转港。

——摘编自中国历史研究院课题组《明清时期“闭关锁国”问题新探》

材料二 表1 进口商品数据表(1913-1936年) 单位:%

| 品种 | 1913 | 1916 | 1920 | 1925 | 1928 | 1931 | 1936 | |

| 牲畜 | 0.1 | * | * | * | 0.1 | * | * | |

| 饮料和食物 | 总数 | 18.1 | 22.5 | 11.5 | 23.3 | 22.5 | 22.6 | 11 |

| 未制成 | 3.6 | 7 | 1.1 | 7.1 | 6.1 | 10.8 | 4.8 | |

| 已制成 | 14.5 | 15.5 | 10.4 | 16.2 | 16.4 | 11.8 | 6.2 | |

原料 | 5.3 | 7.7 | 9.3 | 15.4 | 13.9 | 21.7 | 13.4 | |

| 半制成品 | 26.7 | 26.2 | 30.7 | 21.8 | 20.1 | 19.7 | 22.3 | |

| 制成品 | 40.4 | 40.5 | 47 | 38.1 | 41.9 | 34.4 | 44.2 | |

| 其他** | 9.4 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 9.1 | |

| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

注:*不足0.05%,**1917年前主要是鸦片,其后主要是军火。

资料 来源郑友揆《中国的对外贸易和经济发展》,上海社会科学院出版社,1984年,第45页

表2 出口商品数据表(1913-1936年) 单位:%

| 品种 | 1913 | 1916 | 1920 | 1025 | 1928 | 1931 | 1936 | |

| 牲畜 | 1.70 | 1.10 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | * | |

| 饮料和食物 | 总数 | 17.40 | 16.90 | 20.6 | 13.9 | 15.7 | 15 | 24.7 |

| 未制成 | 4.10 | 2.40 | 8.9 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | ** | |

| 已制成 | 13.30 | 14.50 | 11.7 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | ** | |

| 原料 | 29.10 | 24.70 | 23.9 | 31.3 | 35.4 | 37.7 | 35.8 | |

| 半制成品 | 38.70 | 43.20 | 37.5 | 38.9 | 34.8 | 32.5 | 23.2 | |

| 制成品 | 12.20 | 11.00 | 14.6 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 16.3 | |

| 其他 | 0.90 | 3.10 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | |

| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

注:*已经包括在其他类别中,**未分列。

资料来源郑友揆《中国的对外贸易和经济发展》,上海社会科学院出版社,1984年,第45页

——摘编自董智永《中国近代对外贸易结构对产业结构的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期和清朝中前期对外贸易的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1913—1936年中国对外贸易结构发展的变化并分析原因。

材料一 实业救国论在19世纪末已开始出现,到了辛亥革命(1911)前后成了一种颇为流行的论调。甲午战争后,陈炽宣称:今后中国的存亡兴废,“皆以劝工一言为旋转乾坤之枢纽”,这可说是中国近代实业救国论的滥觞。20世纪初,张骞极力宣扬实业救国论,认为:“救国为目前之急,······譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而其根本则在实业”。

——摘编自杨晓雯《清末民初实业救国思潮的思考》

材料二 电视连续剧《大染坊》叙述了陈寿亭从一个叫花子到拥有雄厚资产的印染厂主的创业过程。剧情发展到最后,大家在工厂里给寿亭祝寿,手下来报,日本来侵,韩复榘(山东地方军阀)弃城逃跑。寿亭对这个国家彻底失望了,最后说出“这是什么军队,这是什么国家!”最终吐血而亡。

——摘编自吕伟俊《韩复榘统治下的山东商业》

材料三 中国的民族资产阶级,总的说,是一个爱国的阶级。他们办企业的思想,可概括为“实业救国论”。作为一种理论,它是虚谬的,因为在当时国际国内条件下。若说办实业能达到救国的目的,不过是幻想。但是作为一种行动指针,它有现实的积极的意义。

——摘编自《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初实业救国思潮兴起与发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析陈寿亭“最终吐血而亡”的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,阐述近代中国有识之士的“实业救国”举动的积极意义。