材料一 1894年,中国贸易进出口总值从1865年的12019.7万海关两增至28605.9万海关两,增加了137.99%.1865年之前,中国的对外贸易基本上处于出超的状态,1864年时尚出超244.4万海关两。1865年之后就开始转变为入超的状态,个别年份虽有反复,但总体上呈现出入超的状态。从1865年至1894年,年均入超67.8万海关两。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二 1912年中国进口额为四亿七千三百万两,1913年增加到五亿七千万两。到了1914年,是五亿五千七百万两,比前一年已减少了一些。以后几年,直到1918年,每年进口额都比1913年少,最少的一年是1915年,降到四亿五千四百万两,比1913年减少一亿一千多万两。与此同时,中国的出口额并没有减少,这是因为各国需要从中国输入农产品、原料和面粉等的缘故。所以,在1914年以前,中国每年入超数字达一亿两至二亿两,而在1915年到1918年,入超降到二千六百万两至八千三百万两。

——摘编自胡绳著《从鸦片战争到五四运动》

(1)根据材料一,归纳中国对外贸易呈现的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国初年中国对外贸易的变化及其影响。

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府。给徭役。……四时之间,亡日休休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——摘自(西汉)晁错《论贵粟疏》

(1)根据材料一,归纳影响中国古代小农经济不稳定的因素。

材料二 凡荒政十有二:一曰……;四曰发赈;五曰……;六曰出贷;七曰蠲(juan:免除)赋;八曰缓征;九曰……。

——擅自《大清会典》

(2)根据材料二,指出清代救灾、减灾的主要措施(不得摘抄原文)。

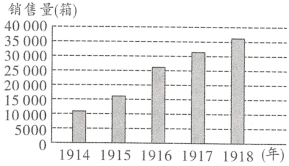

材料三 民国初期南洋兄弟烟草公司(简称“南洋公司”)产品销售量示意图:

(注:1917年上海开厂后的产品销量未计入)

(3)据材料三,概括指出民国初期南洋公司的营业发展状况,为何会出现这种状况?

3 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一

中国近代工业文明(1895-1899年)

| 行业 | 1895年 | 1899年 | 发展速度 (1895=100) | |

| 棉纺织业 | 华商纱厂锭数(枚) | 14653 | 69564 | 474.7 |

| 机制面粉灯 | 华商厂产量(万包) | 2047 | 6766 | 330.5 |

| 缫丝业 | 华商厂出口量(担) | 3039 | 4175 | 137.4 |

| 沿海地区丝车数(台) | 38569 | 45278 | 117.4 | |

| 内地丝车数(台) | 7943 | 29270 | 368.5 | |

| 卷烟业 | 华商资本数(万元) | 85 | 54 | 181.2 |

| 火柴业 | 华商厂资本额(万元) | 126 | 241 | 191.3 |

| 水泥业 | 华商厂产量(吨) | 68 | 190 | 279.4 |

| 机械采煤业 | 华商厂产量(吨) | 89 | 145 | 162.3 |

材料二 新中国成立后中华老字号同仁堂大事记(部分)

1954年,同仁堂掌门人乐松生在《同仁堂公私合营协议》签字:1955年,同仁堂制药 厂被划归中国药材公司北京市公司管理,同仁堂被合并到“宣武区药厂”。同仁堂药店归大栅栏红旗街道管理。

1966年夏,大栅栏同仁堂药店的老匾被毁,同仁堂药店改名为北京中药店。

1979年,经北京市政府批准,同仁堂厂、店牌号恢复,同仁堂焕发出新的生机。

1989年,“同仁堂”被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。

1992年,同仁堂单独挂牌。“中国北京同仁堂集团公司”成立。

1997年,同仁堂从集团拆分出北京同仁堂股份有限公司,在上证所上市。

2000年,同仁堂组建北京同仁堂科技发展股份有限公司,在香港创业板上市。

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪末中国民族资本主义发展的阶段特征。并结合有关背景归纳导致这些特征产生的主要历史原因。

(2)根据材料二,结合相关背景知识,分析50年代以来国家政治经济生活的变迁

对同仁堂发展的影响。

(3)根据以上材料,并结合所学知识,谈谈你对中国民族工业发展的认识。

5 . 材料

1927年至1937年,虽然国民政府处于内外交困的境地,但却努力继承孙中山先生重建国家的遗志。国民政府推行货币改革,用银元代替银两,与推行纸币(法币)为合法货币。国民政府以日益高涨的民族主义为后盾,从1928年到1929年,同美、德、英、法、日签订了平等友好的关税协定,根据这些协定列强承认了中国的关税自主。陇海铁路在1934年延伸至西安,1936年粤汉铁路竣工,铁路路网从八千公里延伸至一万三千公里。各省公路建设、现代航空、水上轮渡事业都有骄傲的发展。工业化方面,一些轻工业如棉纺织业、面粉制造、钟表、水泥和化工制造等领域也出现颇大的进展。但是,国民政府忽视了古老的地主土地所有制和农民的困苦。国民政府未达成财政均衡,而是靠赤字开支维持。年复一年的预算不平衡导致了滥发纸币,这在后引起了严重的通货膨胀,促使1949年国民政府的经济崩溃。

﹣﹣摘编自徐约《中国近代史》

根据材料归纳20世纪二三十年代经济近代化的主要成就,并概括其存在的问题。

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

1927年至1937年,虽然国民政府处于内外交困的境地,但却努力继承孙中山先生重建国家的遗志。国民政府推行货币改革,用银元代替银两,与推行纸币(法币)为合法货币。国民政府以日益高涨的民族主义为后盾,从1928年到1929年,同美、德、英、法、日签订了平等友好的关税协定,根据这些协定列强承认了中国的关税自主。陇海铁路在1934年延伸至西安,1936年粤汉铁路竣工,铁路路网从八千公里延伸至一万三千公里。各省公路建设、现代航空、水上轮渡事业都有骄傲的发展。工业化方面,一些轻工业如棉纺织业、面粉制造、钟表、水泥和化工制造等领域也出现颇大的进展。但是,国民政府忽视了古老的地主土地所有制和农民的困苦。国民政府未达成财政均衡,而是靠赤字开支来维持。年复一年的预算不平衡导致了滥发纸币,这在后来引起了严重的通货膨胀,促使1949年国民政府的经济崩溃。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二

20世纪30年代现代化的萌动是国际环境影响的结果,但仅仅是一种萌动,无法迅速发展起来。30年代的国民党政府,实施一党专政,排斥民众参与,对民主政治打压扼杀;知识分子的讨论只是昙花一现的理论喧嚣。政府的“贫困化”也是制约这次现代化发展的因素。这种“贫困化”不仅是财政上的破落,更是中央权威的缺失。国民政府是形式上的全国统一政权,但内部帮派林立、战乱不断,难有权威和效力。而同一时期苏联现代化的迅速发展,恰恰得益于建立了强有力的政府。

——秦正为《萌动与选择:20世纪30年代中国社会的现代化走向》

(1)根据材料一归纳20世纪二三十年代经济近代化的主要成就,并概括其存在的问题。

(2)根据材料二并结合当时中国社会状况,分析这次现代化运动仅停留在“萌动”状态的原因。从中可得出什么启示?

材料一 农业革命的出现加快了西欧向近代社会转型的脚步。英国的乡村在农业革命的冲击下,从15世纪后30年代开始了大规模的圈地运动,领主用暴力或各种欺诈手段强占农民的公有地和他们的份地,用栅栏、篱笆、壕沟围圈起来,变成领主私有的大牧场或大农场。圈地运动不是要把农民继续束缚在原来的土地上,而是要把他们赶出原来的土地,从而无形中推动农民大规模地离开土地,整个过程延续了300多年,它使英国摆脱了传统社会周期性生存危机的困扰,孕育了近代乡村工业,为乡村人口流动和城市发展提供了动力,它在英国由传统农业社会向近代工业社会的转型中扮演了重要的角色。

——袁亚愚《农民的社会流动》

材料二 十九世纪二十年代至二十世纪三四十年代南方沿海某乡居民生活情况统计表(单位:人)

材料三 抗日战争爆发后,我国东部沿海地区遭到日本侵略军的全面进攻。为躲避战火,并执行国民政府“以空间换时间,积小胜为大胜”的战略方针,众多沿海居民,大批民族工业企业与高校大量迁往内地,因而很短的时间内以重庆市为核心的西南地区成为中国政治中心地带与人口高密集区。就东北地区而言,日本官方在强制阻止中国汉族移民迁往东北地区的同时,按步骤地实施了蓄谋已久的移民侵略计划,即所谓“国策移民”。日本军国主义政府提出了20 年间向中国东北移住日本农民100万户、500万人的总体计划,之后大批日本所谓“开拓者”迁入东北地区,给中日两国人民带来巨大伤害。

——安介生、葛剑雄《20 世纪中国移民史的阶段性特征》(有删减)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析圈地运动在推动英国社会发展上有什么积极作用?

(2)根据材料二归纳概括这一时期该地区人口流动的主要趋势,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识概括这一时期人口流动的特点,简要分析其影响。

材料一 1846年包世臣记载:“近日洋布大行,价才当梭布三分之一,吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。”……1865年由英商佛南于创办耶松船厂于上海虹口。… …其第一年度纯利与资本的百分比为13.5%,第二年即升至21%。同治五年(1866年)上海发昌机器厂创建。建厂时只有一座打铁炉,四五个人,专为美商的“老船坞”加工、制造船舶批零配件。三年以后,它开始用车床生产,由一个手工锻炼作坊转化为近代企业。

——摘自人教版必修二教师用书

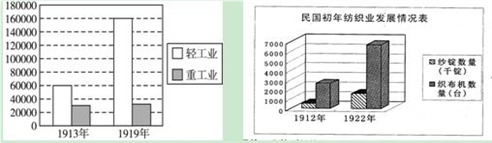

材料二 下图为1913、1919年轻工业、重工业生产发展情况表

材料三 (永利铔厂)厂址选在南京长江北岸的卸甲甸。当时,这里是一片荒无人烟的芦苇滩。永利铔厂在1934年7月破土动工。1937年2月生产出了中国第一批硫酸铵,日产硫酸铵150吨、硝酸40吨,填补了我国基础化学工业的空白。永利铔厂建立后,卸甲甸一带被称为大厂镇。……日军进攻南京,永利铔厂沦陷。范旭东摆脱了敌人的威逼和利诱,毅然率领全部技术人员西迁入川。永利铔厂的一些主要设备被日军拆运到日本。

——陈安吉主编《名人与南京》

请回答:

(1)上海发昌机器厂的性质是什么?结合材料一分析其产生的历史条件。

(2)根据材料二概括这一时期民族资本主义发展的状况。

(3)结合所学知识分析永利铔厂创办时期的有利条件。据材料三指出该厂的历史贡献。

(4)综合上述材料归纳影响中国民族资本主义发展的因素。

材料一 受气候、棉花生产特性等自然因素影响,中国棉花主要产区集中于河北、山东、河南、山西、浙江、江苏、陕西等省。民国时期,这些省份的棉花种植面积都有不同程度的增长。如1914年,河北省棉花种植面积为4124千亩.1937年增至12760千亩。近代中国棉花的消费对象主要是.上海、天津、汉口以及华北4省的华商纱厂、日本纱厂以及日本本土纱厂。这一时期新增的棉花种植区域主要分布在毗邻纱厂或近代交通线的地方,如山东棉花种植集中在黄河以北、小清河流域、津浦沿线一带。由此可见,棉花种植所引发的农村经济结构变动是区域性的。

——摘编自王建《市场导向下近代中国经济结构变动》

材料二 随着民族工业的发展,一些实业家开始注意中国农作物品种的改良问题。上海德大纱厂创办人曾呼吁改良中国棉种和扩大植棉面积,并亲自编写《植棉改良浅说》一书,散发给纺织界同仁及棉农,以传播植棉改良知识。1914年,他在筹办德大纱厂时,开办了穆氏植棉试验场,引进美国长纤维棉种。经过探索,优质棉种试种在第三年获得成功,产量比一般农家旧的棉种高出五六倍。不久,上海工商界名流联合发起并组织了中华植棉改良社。开辟了更大规模的植棉试验场,推广美国优质棉种。

——摘编自戴鞍钢《民族工业与近代中国农村》

(1)根据材料一、二,归纳民国时期中国棉纺织工业发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,对民国初年工商界的植棉改良行动进行评价。

材料一 光绪十五年(1889),张之洞移任湖广总督之后,原订炼铁厂设备也随之改运汉阳。铁厂厂址选定汉阳龟山山麓,1890年11月动工兴建,光绪十九年(1893)9月建成,光绪二十年(1894)投产,属于官办企业。由于铁厂是完全的官办企业,弊端丛生,从光绪二十年投产到光绪二十二年,亏损累累……朝廷已经无力支撑如此大的国企亏损,只好将官办改为官督商办,由盛宣怀接手,招募商股,铁厂慢慢艰难运行。为了解决资金不足的问题,盛宣怀于光绪三十四年(1908),申请将汉阳铁厂、大冶铁矿和萍乡煤矿合并组成汉冶萍煤铁厂矿公司一,经清廷批准后,遂遵照商律股份有限公司条例,在农工商部注册,改官营为商办。

材料二 经济总量是世界第二,中国制造行销全球;不再怕和老外打官司;中国企业走出去;汽车,电信资费越来越便宜;全球同步看大片;外资银行触手可及;纺织业农业等历经风雨;学会按国际规则办事;悄然更新的发展观念。

(1)根据材料一和所学知识,分析汉阳铁厂生产资料所有制形式两次转变的主要原因。

(2)依据材料二简要归纳中国入世对中国与世界的主要影响?