材料 东西方服饰文化有着不同的化势和魅力,但是也都有着自家的不足。19世纪末20世纪初,中国服体开始走向创新之略。中国的服设计师们不但继承了传统装造型的简洁流杨、宽松逸的特点,而且还取了西方服饰立体曲线剪的特点,故而新设计的服体变得更有美感、更加贴近身体。当时在“西风东渐”影响下,中西合的服饰或纯中式的服饰逐渐进入中国人的生活,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。“中山装”一度成为中国学生最喜欢的标准服装之一,而“服饰”则被公认是最具代表性的中国妇女服装…中国服饰逐渐改变了原有的弊端。如今,服饰复兴,汉服热兴。服装设计师们越来越重视东方元素在服装设计上的运用,甚至在国际服饰文化平台制起一股迷人的东方风。

——摘编自应品洁《浅谈中西方服饰设计的异同》等

(1)根据材料概括19世纪末20世纪初中国服饰创新的趋势。并结合所学知识,分析这种趋势出现的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对东方风回归的理解。

材料一 “满虏窃国,易吾冠裳……今者清廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民……凡未去辫者,于令到之日限二十日,一律剪除净尽,有不遵者以违法论。”

——1912年3月5日《临时政府公报》29号

材料二 辜鸿铭在北京大学任教时梳着小辫走进课堂曾引起学生们哄堂大笑,辜平静地说:“我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子却是无形的。”

——《狂士怪杰:辜鸿铭别传》李玉刚著

材料三 自袁为总统,野有饿莩,而都下之笙歌不彻;国多忧患,而郊祀之典礼未忘。万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和”二字存耶?既忘共和,即称民贼。吾侪昔以大仁大义铸此巨错,又焉敢不犯难,誓死戮此民贼,以拯吾民。

——《讨袁宣言》孙中山1915年

材料四 三年以来,吾人于共和国体制下,备受专制政治之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因已明确。吾人拜赐于执行,可谓没齿不忘者矣。然自今已往,共和国体,果能巩固无虞乎!立宪政治,果能实行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》(1916年2月15日),《青年杂志》第1卷第6号

(1)根据材料并结合所学知识,概述民国初年的中国社会在社会习俗、政局演变、思想文化方面分别发生了哪些变化?

(2)综合上述材料并结合所学知识,你如何看待民国初年中国社会的变化?

不同的文明塑造了人们不同的时间观念。由于中西方文明在哲学观、历史背景、社会模式等诸多方面千差万别,其对时间的观念和态度也存在着很大差异,从而产生了不同的时间取向模式。

材料一 在传统的农业社会里,人们对时间的认识比较模糊,因而人们在用时、计时、守时等习惯上也比较模糊。中国人在时间的使用上一般用“掌灯时分”、“日上三竿”、“不见不散”等相当模糊说法。“掌灯”的时间和季节有关,和天气有关,和地理位置及生活习惯也有关,反映了深厚的农耕文明气息。虽然,中国自古以来就有“一寸光阴一寸金”的比喻,但是多数中国人只是从个角度来看待时间价值,并没有把这种高尚的时间观推广到社会交往当中去,因而,最终并没有形成良好的社会性时间观念和惜时的社会风尚。

——摘编自汪天文、王仕民《文化差异与时间观念的冲突》

材料二 清末以后,随着城市生活的变化,中国人对西人情况愈加了解,人们的时间观念随着钟表的普及变得精准化。张謇在《政闻录》中曾特别强调:“最可宝贵者莫如时,愿国人均奋起力求时间上的经济。”新学制规定学堂授课需有定时,一些政府机构在实行星期休息制度的同时,也开始实行工作定时制度。近代中国人新式时间观念的产生并不依靠一种自然的发展状态,而是一个伴随着压迫去强行消化的过程,沿海地区更新快一些,内地相对缓慢;城市更新快一些,农村相对缓慢。

——摘编自范雪梅《近代计时工具与生活节奏变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国人时间观念的特点,并分析原因.

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,近代中国人时间观念的变化,并简析这一变化出现的社会背景。

材料一 自宋朝开始的“中古都市化革命”取消了每一个县只许设一个市场的限制, 官市制度终于崩溃,有些城市快速扩大,并在城门外出现商业区。

发展到明清时期,出现许多大专业市镇,从事于米粮或手工业品之贸易。这一发展当然与长江下游地区的农业逐渐商业化有密切关系。长江下游成为中国最重要的棉货与丝货产区。江南地区有52个棉货专业市镇,25个丝货专业市镇,13个米粮专业市镇。这些市镇都分布在太湖附近及长江三角洲一带。只有一个镇一南汇县周浦镇一既属棉货专业又属米粮专业。换言之,其他的88个市镇都只专业一项主要产品。

——摘编自刘翠溶《明清时期长江下游地区都市化之发展与人口特征》

(1)依据材料一分析明清时期长江下游地区市镇化的原因和特点。

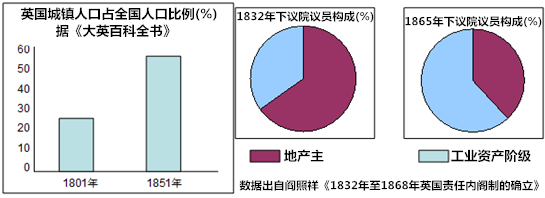

材料二 英国城镇人口变化及下议院议员构成变化情况

图1 图2

(2)材料二反映了英国社会发生哪些变化?简要说明上述变化的原因。

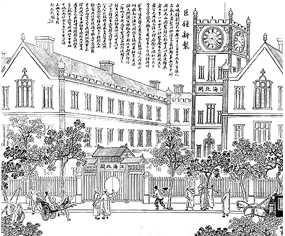

图3是晚清时期上海城市一隅。原图中有这样的文字介绍:“江海北关(注:专司外洋各国商务)设在沪北英租界黄浦滩上,规模宏敞,轮奐聿新。近日新造钟塔一座,矹立中央,高耸霄汉,并向外洋购运大钟安设其上……夜间则燃点电气灯,照耀如昼。”

图3

(3)依据材料描述晚清时期上海城市风貌。对此你有何认识?

1949年在中国共产党七届二中全会上,毛泽东指出:从现在起’党的工作重心必须从乡村转向城市。

(4) 结合所学知识分别说明,中国共产党在新民主主义革命时期的工作重心从城市转向农村和从农村转向城市的背景。

材料一 明初规定“服不锦绮”“服布素”。明中后期,士子冠服追求诡异,颜色鲜丽,花样多变,百姓着装也“俗尚日奢”。饮食方面,明初“筵不尚华”,自天顺、成化后,官僚和商人阶层品尝山珍海味,一桌酒席花费数十两甚至上百两银子是屡见不鲜,普通人家亦“有客必设专席,餐必丰腆”。按洪武年间礼制,庶民庐舍不得超过三间、五架,不许涂饰彩色;器皿不得描金,只能用铜、铁。明中期后,这些规定皆被突破。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料二 民国成立后,政府颁行了男女礼服形制的法令,人们可以按各自的生活方式、审美情趣和经济能力选择服饰。洋装在中国的流行,促成中国服饰的改良,中山装和旗袍就是中西合璧的产物。与此同时,政府开展了剪辫、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动……点头鞠躬取代了传统的跪拜作揖,握手逐渐成为社交场合的常见礼节。

——摘编自张宪文等著《中华民国史》

材料三 20世纪80年代后,国人的服装颜色从灰蓝色调为主变为五彩缤纷,从单一款式走向多样化。近十多年来,人民的住房状况得到很大改善,人均居住面积逐年增加。家庭拥有小汽车在30年前不可想象。今天家庭轿车已成为许多家庭重要的交通工具。文化方面,2011年一项调查表明,国民年阅读量为:以色列60本、日本40本、法国20本、韩国11本、中国4.35本。年人均购书量:以色列64本、俄罗斯55本、美国50本,中国不足5本。

——摘编自焦润明等著《当代中国社会文化变迁录》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明中后期生活消费方式的变化,并说明其变化的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国初年习俗风尚变革的积极影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评析改革开放以来的社会生活的变化。

材料一 宋代的“城市革命”,是中国城市从封建的农业经济泥沼中挣扎出来的第一步。这时,城市经济结构的多元化使整个社会结构呈现复杂局面,尤其是商品货币经济带来的新因素,也对人们的文化心理开始产生重大影响。

——施亮《北宋的“城市革命”》

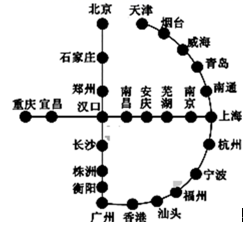

材料二 近代中国主要城市分布示意图

(1)据材料一和所学知识回答宋代“城市革命”的具体表现。

(2)据材料二回答中国近代主要城市分布的突出特点,并结合所学知识简析其形成的主要原因。

材料 19世纪40年代以来,上海租界引入了一系列西方的公共卫生管理政策与措施,设立了专门的卫生行政机构,颁行了许多卫生行政法令,使租界的公共卫生环境大为改善。

清末新政期间,袁世凯于1902年设立天津卫生总局,拉开了中国地方政府施行卫生行政的帷幕。此后,清廷于1905年成立了巡警部警保司下的卫生科,“卫生”一词第一次出现在中央政府部门中。次年的官制改革,又将巡警部改为民政部,卫生科亦升格为卫生司。

辛亥革命后,中央政府的卫生行政机构隶属于内务部,设卫生司,总理全国卫生行政事宜。1913年政府将内务部卫生司又降级为卫生科。1916年虽恢复了内务部卫生司建制,但学校、工业和军队卫生却分别由教育部、农业和商业部以及陆军和海军部管理。

1918年,为了应对绥远、山西发生的鼠疫大流行,北洋政府成立了临时性的防疫委员会,并为解决各地防疫、检疫名称级别编制混乱,制定了省区防疫机关暂行编制。次年,在医学界和社会各界的呼吁下,中央防疫处正式成立。该处生产的生物制品,到1934年共达48种,部分满足了国内防疫的需求。

1928年,南京国民政府将卫生管理部门从警政中脱离出来,设立了与警政司并立的卫生司。随后,又将卫生司升格为卫生部。同年,还颁布了《全国卫生行政系统大纲》,规定各省、市县均要设立卫生处和卫生局,并在各大海港及边境要地设立海陆检疫所。到1947年,全国已有26省设立了卫生处,各省辖卫生机关共214个。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出推动近代中国卫生行政机构发展的主要因素。

(2)根据材料并结合所学知识,概括近代中国卫生行政机构的演变特征,并说明其演变对近代中国产生的影响。

8 . 结合下列材料,回答问题:

材料一:近代中国城市化模式与西方相去甚远。日渐完善的口岸城市体系及农业过剩人口涌进城市,形成了中国畸变多态的城市化特征。里弄胡同茅草破屋是多数市民的栖息之地,农民离村与相关的都市膨胀问题日渐引起人们的重视。

(1)根据材料一和所学知识,指出造成近代中国城市化发展模式的相关原因。

材料二:新中国成立之初,国家合理利用了东北、华东、华北等经济发达、解放较早的地区的经济优势,对原有的城市进行了彻底的改造。变单纯的消费城市为生产、生活协调发展的城市.成为社会主义经济建设的重心,缓和了城乡矛盾,促进了城乡经济的协调发展。党和政府采取了正确的城市工作方针和政策,医治城市的战争创伤,促进了城市经济的恢复和发展。到l957年50万人口以下的城市从l949年的98个增加到l40个;另外中西部也兴起了一系列工业城市,如郑州、包头、兰州、西安、成都等。

——宁克平《中国城市化进程及其对策》

(2)依据材料二,概括新中国成立之初我国城市化进程取得的成就结合所学知识,分析取得这些成就的原因。

9 . 自古以来,城市就是社会文明进步的窗口,城市化问题也是影响未来我国经济社会发展的重大课题之一。阅读材料,回答问题。

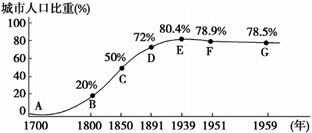

材料一英国城市化发展进程曲线(1700—1959年)

材料二中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。与西方资本主义诸国通过提高农业生产力、工业革命和日益增长的商业化等内力作用实行近代城市化和城市近化代不同,中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

材料三新中国成立后,城市的建立和发展受政府支配,城市的功能结构偏重于工业,呈现出工业型城市化。政府是城市化的主体,能通过各种措施限制农村人口向城市的自由转移,同时可使政府采取强有力的方式从农业中积累城市化、工业化初始阶段的建设资金。尤其是在前30年,我国城镇人口比重由9.05%上升到13.68%,平均年增长率为0.15%,而同期世界人口比重由28.2%上升到40%,年增长率达0.4%。

——摘编自《新中国城市化建设初探》

请回答:

(1)根据材料一概括18世纪以来英国城市化进程中不同阶段的发展趋势。

(2)根据材料一和材料二,指出中英城市化的不同之处。结合所学知识分析中国城市化艰难发展的原因。

(3)据材料三,概括新中国成立后30年内中国城市化的主要特点,并结合所学知识分析其成因。