材料一 “人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

——《论语·八佾(yì)》

材料二 “臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书·董仲舒传》

材料三 中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。儒家思想是中国传统文化的主流思想。它对中国社会、政治和文化等各方面影响深远,是中华民族的宝贵精神财富。同时,它也是世界文明史中极为重要的组成部分。

——普通高中课程标准实验教科书《历史》必修三(人教版)

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,指出儒家学派创立者是谁?思想核心是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识指出董仲舒的思想主张。并指出什么时候儒家思想成为正统思想?

(3)概括材料三关于儒家思想地位的观点。

| A.推动封建教育的发展与繁荣 | B.吸收了道家、法家等各派的合理成分 |

| C.遏制了学术思想的自由发展 | D.成为维护统治的工具 |

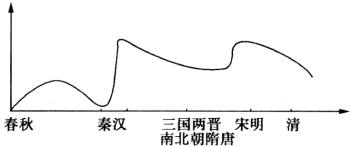

材料一

材料二 :(西汉)由地方学即郡国学申送十八岁以上青年入太学,受业一年,经考试,以甲乙等分发。甲等得在宫廷充皇帝侍卫,乙等回归本乡作吏……凡属政府成员,皆须太学出身,或是由太学生服务地方政府为吏之双重资格为出身。此等人,皆经政府之教育与选择。每一成员,既通经术,亦称文学,又擅吏事,汉人谓之“通经致用”。

——钱穆《中国教育制度与教育思想》

材料三:自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄。讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。

——《汉书·儒林传》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识简述春秋、西汉时期教育发展的特点。

(2)依据材料二概括西汉太学教育的突出特点,并结合所学知识分析其影响。

(3)依据材料三并结合所学知识,简要分析西汉儒学繁盛的原因。结合所学知识指出该政策带来了什么影响?

| A.儒家思想的发展 | B.君主专制的演化 |

| C.商品经济的发展 | D.法家思想的兴衰 |

| A.法家思想的消亡 | B.儒学地位的提升 |

| C.地方教育的完善 | D.武帝对儒学抵制 |

| A.灵帝始设太学教授儒学 | B.官办地方教育体系日益完备 |

| C.东汉政府发展儒学教育 | D.儒家经典开始成为官方教材 |

| A.五经博士推崇法治 | B.律令条文繁乱庞杂 |

| C.儒家思想成为正统 | D.法制理念尚未形成 |

材料一 子曰:君子之事亲孝,故忠可移于君。事兄悌,故顺可移于长。居家理,故治可移于官。是以行成于内,而名立于后世矣。

——摘自《孝经• 广扬名》

材料二 他(董仲舒)利用“ 天”的观念和“家国同构”理论,对忠、孝的合理性做出了新的解释,使儒家所提倡的忠孝伦理上升为国家意识形态,同时也为汉代以后的中国社会提供了一种全民的伦理信仰。

——摘自李佳哲《董仲舒的忠孝理论与汉代忠孝伦理制度》

材料三 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。 这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——摘自徐公喜万红《宋明理学的层次模式》

完成下列要求:

(1)据材料一,从家庭和国家两个层面概括孔子对个人行为提出的具体要求。并指出这一 要求的最终目的。

(2)比较材料一和材料二,概括材料二思想的主要特点。结合所学知识,分析导致这一特点的主要原因。

(3)据材料三,概括理学思想的作用。

(4)综合上述材料,指出中国主流思想的演变特点。

| A.选官制度发生变化 | B.新儒学地位得到提升 |

| C.王国数量日益减少 | D.大一统国家不断发展 |

材料一 人与自然的关系问题,在先秦中国思想界中,占主导地位的是以《周易大传》为代表的“天人协调说”,认为人类是自然界的产物,是自然界的一部分,人对于自然既应有所因任,又应有所改造,人既应遵循自然规律,又应发挥自己的能动性,但只有国君圣人、大人才有这种裁成辅相的功能。汉、宋以降,《周易大传》的天人协调思想融入“天人合一”的观念中,并得到进一步的发展和发挥。

——摘编自张岱年程宜山《中国文化精神》

材料二 在人与自然的关系上,西方文化主要用主客二分式来处理,以人为主体来认识客观自然世界的本来面目和客观规律,从而征服自然,使自然为人服务。西方文化的源头是古希腊文化。古希腊虽有天人和谐说,但希腊哲人更擅长于将“大自然作为外在于人类的,独立的认识对象”,形成较为发达的自然哲学,这种人与自然分离的精神到了近代有了更大的张扬,更多的思想家致力于讨论如知何去征服和战胜自然,在这方面影响最大的是培根,他提出了著名的“知识就是力量”的口号,康德哲学有浓郁的人文主义色彩,并且突出地提出了“人是自然的立法者”这一思想;黑格尔以“绝对唯心主义”的荒诞形式,把绝对理性不但视为全部自然界的主人,甚至把自然界看成是“精神”的“外化”的结果,这样,“理性”或“精神”就成了自然界的“创世主”。

——摘编自韩俊李尚明《从“天人合一”与“天人相分”看人与自然》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中西方在文明起源阶段对“人与自然的关系”认识的主要异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代西方在“人与自然关系”的探讨上张扬古希腊文化的原因及影响。

(3)结合材料和所学知识,以文明史观解读中西文化中“人与自然关系”观念的异同,可以得出哪些认识?