1 . 鸦片战争后,国门被打开,中外交往日趋频繁,培养对外交往人才的问题逐渐引起重视。阅读材料,回答问题。

材料一1862年,京师同文馆创办,首先开设英文馆,并随对外交往形势的发展和洋务运动的深入,增设其它语种和近代西学课程,逐渐由一所外语学校发展成集外语和近代科学于一体的技术学校,其英语教学是我国近代外语教学的开端。

材料二1952年开始院系调整时,撤销合并了大部分学校的英语系科,德语、法语等语种也被缩减。1953至1956年间,全国俄文专科学校纷纷建立,综合性大学俄文系招收人数大幅增加

——根据张同冰《新中国外语教育发展回顾》

材料三1983年高等学校各外语专业在校生人数

材料四歌曲《中国话》歌词:……各种颜色的皮肤各种颜色的头发,嘴里念的说的开始流行中国话,全世界都在学中国话……孔夫子的话越来越国际化,全世界都在讲中国话,我们说的话让世界都认真听话。

(1)根据材料一,概括指出京师同文馆为什么要首先开设英文馆。

(2)结合所学知识,指出20世纪50年代促使我国对外语教育实施重大调整的因素有哪些。

(3)依据材料三,指出新时期我国外语教育发生了哪些变化。并分析促成这些变化的原因。

(4)有人认为,21世纪汉语即将成为世界第一语言。你是否同意这一观点?结合所学知识说明你的理由。

| A.我国形成了比较完整的国民教育体系 |

| B.改革适应了大规模经济建设的需要 |

| C.标志着我国中等职业教育的形成 |

| D.高等教育实现了与生产劳动相结合 |

| A.高等教育发展必须与国家政策同步 | B.政治环境推动高等教育变革 |

| C.个人喜好影响高等教育发展方向 | D.高等教育变革符合当时经济建设 |

材料一 “火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸的粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆”。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料二

材料三 (1985年中共中央颁布了关于科技体制改革和教育体制改革的两项决定,以下摘引了这两项决定的部分要点。)

现代科学技术是新的社会生产力中最活跃的决定性因素。随着世界新的技术革命的蓬勃发展,科学技术日益渗透到社会物质生活和精神生活的各个领域,成为提高劳动生产率的重要源泉,成为建设现代精神文明的重要基石。

社会主义现代化建设的宏伟任务,要求我们不但必须放手使用和努力提高现有的人才,而且要为九十年代乃至下世纪初叶我国经济和社会的发展大规模地准备新的能够坚持社会主义方向的各级各类合作人才。……要解决人才问题,就必须使教育事业在经济发展的基础上有一个大的发展。

材料四 和过去不同,科学已开始扮演最革命最积极的角色,这表现为,科学发现了新的物质和新的过程,特别表现为,在基础科学研究的基础上,产生了以前的生产实践不可能产生的一些全新的生产部门……在科学技术革命的条件下,实践本身就要求科学跑在技术、生产的前面,而生产则越来越变成科学的工艺体现。

——《苏联大百科全书》第三版

(1)指出材料一中提到的中国古代科技发明的大体时间。据材料二指出我国改革开放以来的科技成就。

(2)中共中央关于教育体制改革决定提到了要使教育事业有一个大的发展,列举三个实例说明这一决定的实施情况。

(3)上述材料基于哪些领域又是如何说明科技进步在历史发展进程中的作用的?并各举科技实例具体说明

(4)结合所学知识及其有关材料,说明科技进步与教育发展、生产实践与科学发现之间的关系。

| A.重视学生德智体全面发展 | B.遵循了“双百”方针的思想 |

| C.群众路线确保了公平招生 | D.适应了当时的政治形势 |

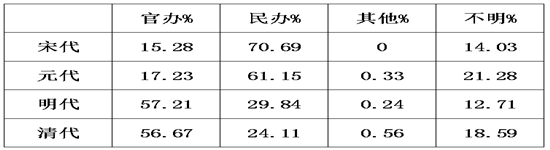

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。…废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。…20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。…1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。…1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

———张亚群《论清末留学教育的发展》

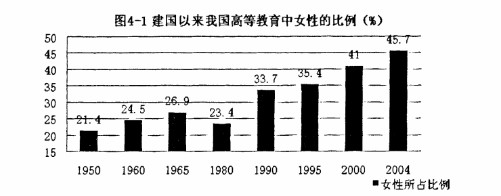

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)概括材料三的历史信息。综合上述材料,联系不同历史时期的史实,概述中国教育的主要特征。

| 年份 | 参加人数 | 录取人数 | 录取率 |

| 1977 | 570 | 27 | 5% |

| 1978 | 610 | 40 | 7% |

| 1979 | 468 | 28 | 6% |

| 1980 | 333 | 28 | 8% |

| 1981 | 259 | 28 | 11% |

| 1982 | 187 | 32 | 17% |

对表格中参加考试人数最高峰值形成的历史因素是

| A.高等学校的盲目扩招 |

| B.关于真理标准问题讨论的影响 |

| C.改革开放对教育的推动 |

| D.政治运动对教育领域的冲击 |

| A.壮大工农革命力量 |

| B.扫清封建残余文化 |

| C.开展人民教育,为国家建设服务 |

| D.宣传共产党的执政理念 |

| A.完成了对高等院校的大规模调整 | B.创办了一系列的工人学校 |

| C.全面开展了“上山下乡”运动 | D.初步建成了国民教育体系 |