1 . 中国において焼餅(シャオビン)は、多くの人に愛されている伝統的な軽食で、そこには地域の文化や歴史が込められている。地域( ア )、シャオビンの作り方や味、風味などが違うという特徴があり、そのような違いは、現地の人々の生活習慣や飲食文化を反映しており、いずれも重要なご当地グルメにもなっている。

では、中国の「シャオビン」にはどれくらいの種類があるのだろうか?

北方エリアでは朝食としてシャオビンを食べることも多い。表面はサクサク、中はしっとりした食感 で、こんがりとした(烤得恰到好处)焼き色は人々の食欲をそそる。また、西北エリアの「羊肉焼餅」は、とても香ばしく、羊肉のうまみが口の中で広がることで知られている。

( イ )、南方エリアでは、江蘇省南京のダックの油を使って作られた「鴨油酥焼餅」が有名だ。こんがりと焼き上げられた表面はサクサクとした食感で、なんとも香ばしい。同じく江蘇省の揚州市の名物である「草爐焼餅」も、南方エリアのシャオビンの「筆頭格」と言える。稲や麦のワラ(秆)を燃やして焼き上げられているため、独特の香ばしさを漂わせ、ちょっとした甘さを感じられる。浙江省麗水市縉雲県の伝統的な軽食である「縉雲焼餅」は主に豚肉と縉雲菜干を具にしたシャオビンで、現在、世界でも販売されるようになり、カナダやイタリア・ミラノでも店舗が展開されるようになっている。

このように中国全土には実に様々なシャオビンがあり、どのシャオビンにも地域の特徴が見られ、独特のおいしさがある。

1.文中の( ア )に入れるのに最も適当なものはどれか。| A.にとって | B.に対して | C.によって | D.に従って |

| A.一方 | B.それで | C.しかし | D.しかも |

| A.「羊肉焼餅」と「鴨油酥焼餅」 | B.「鴨油酥焼餅」と「草爐焼餅」 |

| C.「草爐焼餅」と「縉雲焼餅」 | D.「羊肉焼餅」と「縉雲焼餅」 |

| A.「羊肉焼餅」は羊の肉を使って作られたのだ |

| B.「鴨油酥焼餅」はダックの油を使って作られたのだ |

| C.「縉雲焼餅」は豚肉を使って作られたのだ |

| D.「草爐焼餅」は石炭を燃やして焼き上げられたのだ |

| A.北方エリアも南方エリアもシャオビンが美味しいであること |

| B.「草爐焼餅」は南方エリアのシャオビンの「筆頭格」であること |

| C.「縉雲焼餅」は全世界で人気があること |

| D.中国全土において、どのシャオビンにも地域の特徴と独特のおいしさがあること |

2 . 正しい仕事の任せ方というのは、一体どのようなものだろうか。

理想的なのは、部下の実力より少し上のレベルの仕事——部下が何とか自分の力で判断・実行することができ、時には小さな失敗を招くであろうレベルの仕事を任せることだ。

そういう仕事を段階的にレベルを上げながら与えていくことで、部下は着実には仕事力を磨いていくのだ。

ところが、そのような仕事を部下に与えたとしても、日本の会社では、「ホウ・レン・ソウ」(報告·連絡·相談)などといって、上司がいちいち部下の仕事に干渉しがちだ。そして結局は、部下に自分の力でハードルを乗り越えさせないことが多い。

( ア )、あるプレゼン資料を部下に作らせるとする。日本の会社の多くの上司は、全体像を示さず、ただ「こういうものを作れ」 と部下に曖昧に命じ、持ってこさせる。そして、「ここをこう直せ」と要求し、部下はその意図が分からないまま上司の指示通りに修正する。そんなことを何度も繰り返す。その結果、部下に身につくのは、エクセル(Excel)やらパワーポイント(ppt)の操作法だけということになる。これでは、レベルの高いプレゼン資料を自分で考え、つり上げる力はつかないだろう。

そうではなく、「この資料は、こういう目的で、こういう相手に対して、このように説得するために使用すべきだ。」その上で、見本を見せて、後は部下の創意工夫に任せ、部下に最善だと思う資料ができるまで口出しはしないことだ。

結果的に出来上がるものが、上司の想定するものと違うこともあるだろう。しかし、その資料を作る意図、全体像がつかめていれば、なぜいけないのか、どこが悪いのか、どう修正すればよくなるのかが分かるし、上司からの修正指示に納得もできるし、学ぶこともできる。

部下は、「いや、そういう目的なら、 自分だったらこうするけどな……」 と思うかもしれない。それならそれでいいのだ。そういうことを積み重ねながら、最終的には、部下は自分なりの仕事のやり方を確立していくはずだ。上司では考えられなかったようなレベルの高い資料を作ることも、いずれ(总有一天)はあるかもしれない。

1.文中に「正しい仕事の任せ方」とあるが、それは何を指すか。| A.部下の実力以下の仕事を任せること |

| B.部下の実力より少し難しい仕事を任せること |

| C.部下にいちいち指導をしながら、仕事をさせること |

| D.部下に援助をせずに、一人で全てをさせること |

| A.ところで | B.すなわち | C.たとえば | D.ところが |

| A.上司の命令が曖昧で、部下が意図が分からないままで仕事をすること |

| B.部下にofficeツールの使い方しか教えないこと |

| C.部下に正しい仕事の仕方を教えること |

| D.部下が上司の命令もよく聞かずに盲目に仕事をすること |

| A.部下からの資料が不合格なら、修正指示を出さないで、部下に自分で考えさせる。 |

| B.部下からの資料が不合格でも、できるだけ褒めてあげる。それから自分で修正する。 |

| C.部下に資料を作らせる時、見本を見せて、自分の考え方、創意などを教える。 |

| D.部下に資料を作らせる時、資料の使い方、読む相手、目的などを詳しく説明する。 |

| A.部下に干渉しすぎると、部下の成長に良くない。 |

| B.部下にいい指導をやるなら、いずれ部下は上司を超える。 |

| C.日々の積み重ねによって、部下は自分で正しい仕事のやり方を探し出せる。 |

| D.上司からの指導が多いと、部下が文句があるかもしれない。 |

3 . 日本人は「友達からサッカーの試合の切符をもらったんだが、あしたいっしょに行かない?」と友達が誘う時、「あしたはちょっと・・・。」などと言って、よく曖昧に断る。これは「明日はちょっと用事があって、行くことができない。」という意味だ。相手の気持ちを傷つけないようにするために、「いいえ」とはっきり言わないのだ。

図書館で大きな声で話している人に「すみませんが、ちょっと声が・・・。」と言うなど、何か相手によくないことを言うときに最後まで言わないことがある。これも相手を傷つけないようにしたいという思いやる気持ちからだ。

( ア )、日本人は家族のことをあまり褒めない。だれかが自分の子どものことを「お子さんはよく勉強するね。」と言って、「いいえ、全然勉強しないんだよ。」と答える人が多い。これは自分や自分の家族を低くすることによって、相手の地位を高くして尊敬したいという考え方があるからだ。

日本ではこんな表現で相手を思いやることによって、人間関係をよくする( イ )。

1.「ちょっと声が・・・」はどういう意味か。| A.ちょっと声が大きいです。 | B.ちょっと声が聞こえません。 |

| C.ちょっと声が出ません。 | D.ちょっと声が聞こえます。 |

| A.それから | B.ところが | C.でも | D.だから |

| A.家族のことをよく思っていないから。 | B.相手を尊重したいから。 |

| C.自分の地位が低いと思っているから。 | D.自分の家族を尊敬しているから。 |

| A.ことができる | B.ことだ | C.ことがある | D.ことがいい |

| A.日本人は相手を傷つけることを言わない。 |

| B.日本人は相手との関係が壊れたり、相手が傷ついたりしないように、曖昧な表現を使う。 |

| C.日本人は最後まで言いたくないときは途中まで言う。 |

| D.外国でははっきり言いたいことを表現するので、人を傷つける。 |

4 . 組織内にチームワーク意識(团队意识)を浸透させるためには、会議やミーティング、個々のメンバーとのコミュニケーションやフォローアップ(帮助)などを通じて、常にメンバー全員が目標(ビジョン)を共有し、目標に対して意識のベクトル(方向)を(ア)ことが必要です。

チームワーク意識のない組織に共通していることは、各メンバーが自分が何をしているのか、または何のためにそれをしているのか分かっていないということです。それぞれが、ただ上から指示されたからという理由で仕事に取り組んでいます。このような状態では、創造性も発揮されません。

(イ)、そのような組織では、会議やコミュニケーションが行われていないのかというと、そうではありません。むしろ必要以上にそれらに時間を割いていることすら(甚至)あります。

ただ、その会議はビジョンを共有したり確認したりするものではなく、目の前の障害のみ(只)に焦点を当て、その障害の原因追及で終わっていることが多いのです。チームワークを築くはずの会議が、犯人捜しや責め会などチームワークを破壊する場と化しているのです。これを防ぐためには、まずリーダー自身が目的、ビジョン、ゴールを明確にし、それを共有するためのコミュニケーションを積極的に図ることが必要になります。

ただ、日頃、リーダーが一方通行のコミュニケーションしかしていなければ、本音を語り合えるような双方向のコミュニケーション環境はなかなか作れません。

双方向のコミュニケーションを行うには、その前提として信頼関係が必要になります。信頼関係を築くには、過去にできてしまった「感情の痼(疙瘩)」を取り除いたり、新しい「痼」を作り出さないことが大切です。

1.文中の(ア)に入れるのに最も適当なものはどれか。| A.使える | B.使う | C.揃える | D.揃う |

| A.各メンバーはすべきことや目標が明確している状態 |

| B.各メンバーはすべきことや目標が明確していない状態 |

| C.各メンバーはただ上から指示聞かずに仕事に取り組んでいる状態 |

| D.各メンバーは目標を明確し、指示を聞いて仕事を取り組んでいる状態。 |

| A.だから | B.つまり | C.では | D.それで |

| A.メンバーが目標を共有している組織 |

| B.チームワークの意識がない組織 |

| C.コミュニケーションが取れている組織 |

| D.リーダーが仕事の指示をしない組織 |

| A.リーダーがビジョンを明確に持ち、コミュニケーションを図ることでチームワークを作り上げることができる。 |

| B.会議は、信頼関係を築き上げることとは何ら関係がなく、時間の無駄である。 |

| C.直面する問題の原因が分からないままでは、チームワークの意識は浸透しない。 |

| D.リーダーが本音を語ることで、チーム内のわだかまり(隔阂)が解けて信頼関係を築き上げることができる。 |

5 . 一軒の家の中で、家族がどのように動いているのかを三つの型に分類すると、イギリス型、イタリア型、日本型の三種類がある。イギリス型の家族はそれぞれに独立した部屋を持ち、個人の場所を大切にしている。団らんの場はあるが、そこにみんなが集まるのは食事やお茶の一時だけである。家族であっても、そこはみんなが集まる場所なのだから、一人だけで自分をの部屋にいると同じようにはすべきではないと考えられている。そこは世界で⼀番小さな公の場なのである。

イタリア型の家庭の中心は広いリビングルーム。みんなが集まり、楽しくにぎやかに語り合う。家族だけでなく、友達も仲間もいっしょになって、食べたり飲んだり歌ったりするし、話に夢中になってけんかになることもある。それでもみんないっしょにいることが好きなのだ。一人になりたかったら、団らんの場を離れて、自分の部屋に帰ればよい。そこは一人だけの世界である。

(①)日本型はどうであろうか。どの部屋もそれぞれにみんなのために使われている。こちらの部屋では食事をし、そちらの部屋ではみんなでこたつを囲み、あちらの部屋では夜になると布団を出して休む。今ではこの生活のしかたはだいぶ変わってきたが、まだイギリス型、イタリア型ほど個人の場と公の場がはっきりと分けられてはいないようだ。

1.イギリス型家族の特徴についての説明として、文章の内容と合っているものはどれか。| A.団らんの時間が少なく、その代り個人の自由時間を大切にしている。 |

| B.みんなが集まる時間帯に、個人のことをしてはいけないことになっている。 |

| C.家族のみんなが集まる場は公共の場所だと考えている。 |

| D.イギリス人にとって自分の部屋は世界で⼀番小さな公の場である。 |

| A.家族団らんや友人の集まりを重視する一方、個人の場所はない。 |

| B.たまにけんかすることがあっても、集まって話すのが好きだ。 |

| C.団らん活動は家庭の中心となっているため、公の礼儀が厳しい。 |

| D.イタリア人は家族と⼀緒に過ごす時間を何より大切に考えている。 |

| A.では | B.つまり | C.そこで | D.しかし |

| A.部屋の使い方や分け方に、個人と公のはっきりした区別がない。 |

| B.部屋の使い方はだいたい家族みんなで相談して決める。 |

| C.家族のみんなが同じ空間にいるので、個人の場所はない。 |

| D.みんなが⼀緒に行動する中で、家族がもっと仲良くなる。 |

| A.公の場所を⼀番重視しているのは日本型である。 |

| B.日本型のリビングルームはイギリス型と似ている。 |

| C.イタリア型家族はけんかの割合が⼀番⾼い。 |

| D.個人の場所をすごく大切に考えているのはイギリス型である。 |

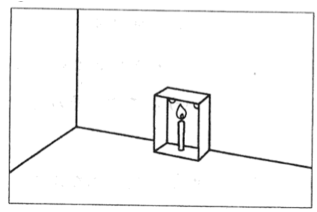

部屋があって、テーブルの上にロウソクがあります(図23)。ほかにはマッチがあります。( ア )画鋲が箱の中にいくつか入っています。部屋の中に壁がある。問題は、このテーブルの上にある道具を使って、ロウソクを地面に垂直になるように壁に立てるというものです。要するに、ロウソクで部屋をともしたいんです。壁にロウソクを付けて部屋が明るくなるようにしたい。どうすればいいでしょうかという問題です。けっこうむずかしいですよね。(少し時間をとって、考えてもらう。)

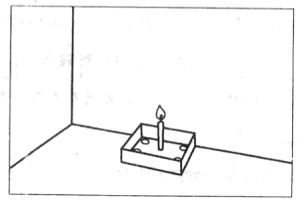

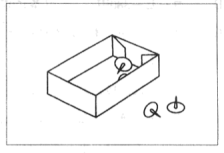

答えなんですが、まず箱から画鋲を出してしまう。この箱を画鋲を使って壁に止める。そうすると水平の台になります。そこにロウをたらしてロウソクを立てる。これが正解です(図24)。私はすごく感心したんです。自分では思いつかなかったので、なるほどなと思いました。もっとおもしろい実験結果は、もともとこの箱に画鋲を入れずに、外に出してバラバラにしておいて被験者に出題したほうが早く解決されるということです。画鋲が箱の中に入っているとなかなか解決ができないというんです。それはなぜだと思いますか。

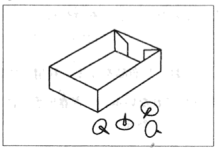

私たちは、画鋲が箱の中に入っていると、「箱というのは画鋲の入れ物なんだ」というふうに考えますよね。入れ物としての機能をもっていると考えると、それを台にするというアイデアはなかなか思い浮かばないんじゃないでしょうか。入れ物としてではなく、単に一つ箱がポンと置いてあると、これを台にするという考えが浮かびやすい。

( イ )という私たちがもともともっている知識、つまり固定観念が、かえって問題解決を妨げてしまうんです。箱というのは、入れ物にもなるけれども、台としても使えるというようなことに思い至らない。そういう例として出されている実験です。

(市川伸一『心理学から学習をみなおす』 岩波高校生セミナーによる)

1.①「これが正解です(図24)」とあるが、その図はどれか。A. |

B. |

C. |

D. |

A. |

B. |

C. |

D. |

| A.そして |

| B.だから |

| C.でも |

| D.では |

| A.「箱というのは入れ物なんだ」 |

| B.「箱というのは台として使えるんだ」 |

| C.「画鋲というのは箱を止められるんだ」 |

| D.「ロウソクで部屋を明るくできるんだ」 |

| A.画鋲で箱が壁に止められることに気づきにくくなる。 |

| B.画鋲の箱が台として使えることに気づきにくくなる。 |

| C.画鋲がこの実験では不要なことに気づきにくくなる。 |

| D.画鋲を床に刺して使えることに気づきにくくなる。 |

7 . 昼寝を、ぜひ上手に活用したい――そんな人たちのために、どうしたらうまく昼寝がとれるか、そのコツを紹介しましょう。

昼寝をするときは、なにより、昼寝に費やす時間に気をつけてください。昼寝は、たっぷり時間をとるか、または思い切って短くしたほうがいいのです。

睡眠単位(ノンレム睡眠とレム睡眠の組み合わせ)は、1単位が約90分です。これが、ひとつの目安となります。最初は、ノンレム睡眠によって、徐々に脳の活動レベルを下げていきます。その後、脳にエンジンをかけるレム睡眠が現れます。レム睡眠の後に目覚めれば、脳も活動を始める準備が整いつつありますから、気分もすっきりします。

ですから、昼寝のためにたっぷり時間がとれる人は、だいたい2時間弱を目安に昼寝をすればいいかと思います。90分に30分弱をプラスしたのは、横になってから眠りに入るまでの準備時間と考えてください。横になってすぐ眠れる人は、90分強でも構いません。

そんなに昼寝に時間がとれない、という方でも心配は無用です。昼寝は、20分以内で十分だからです。むしろ、時間がとれない人は、昼寝に費やす時間は20分以内にすべきだともいえます。

その理由は、深いノンレム睡眠に入る前に起きてしまえ、ということです。脳の活動レベルが、深く下がる前に目覚めるのがいいのです。

1時間というのは、私たちにとってとてもくぎりのいい時間です。しかし、この時間をまるまる昼寝に当てはめるべきではありません。というのは、1時間程度の昼寝で起きると、脳がかなり深い休息中のときに目覚めるわけですから、かえって頭がボーッとしていたり、不愉快な気分を覚えるのです。ですから、単純に眠る時間が長くなるほど、脳が休まり目覚めもスッキリする、というわけではないのです。中途半端な時間より、短いほうがずっと効果があるのです。

これは、昼寝に限らず、睡眠全般にいえることです。夜の長い眠りの場合も、( ① )を単位として考えたほうが、すっきりした目覚めをむかえることができるはずです。

また、職場の机の前で2~3分目をつぶるだけでも、脳を休息させる面から考えると、いくらか効果があると思われます。目を閉じることは、外界の情報をシャットアウトしてしまうことです。目から入る情報は強力で、脳の働きも非常に大きいのです。これを遮断してしまうだけで、気持ちはずいぶん落ちつくでしょうし、脳も休むことができるのです。

さて、昼寝をたっぷりとると、その夜は眠れなくなる、という昼寝の「害」があります。約90分の昼寝をとると、脳は「昼寝1セット分の眠りをとったから、夜の眠りからその分を差し引いてしまおう」と考えてしまうからです。そのため、夜は寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあるのです。

これを避けたいなら、昼寝はやっぱり短いほうがいいのです。

(井上昌次郎『昼寝のすすめ-短時間睡眠の不思議』家の光協会による)

1.昼寝をするときに気をつけなければならないこととして、最も適当なものはどれ。| A.昼寝がたっぷりできるように、前の晩は長時間眠らないようにすること |

| B.2~3分目を閉じて、目から入る情報をシャットアウトすること |

| C.横になってから眠りに入るまでの準備時間を十分とること |

| D.昼寝にちょうどいい長さの時間だけ寝るようにすること |

| A.1つの睡眠単位に、脳が活動を始める時間を足すと約2時間だから |

| B.1つの睡眠単位に、眠りに入るまでの準備時間を加えた時間が約2時間だから |

| C.脳の活動レベルが深く下がる前に目が覚めるようにするには、レム睡眠が終わる直後の2時間後がいいから |

| D.昼寝の後にすぐ脳が活動できるようにするには、ノンレム睡眠とレム睡眠を合わせて約2時間かける必要があるから |

| A.眠りに入るまでに30分弱かかり、深く眠る前に昼休みが終わってしまうから |

| B.忙しい人にとって、1時間全部昼寝に使うのはもったいないことだから |

| C.脳が活動を始める準備が整わないうちに起きることになるから |

| D.昼寝をたっぷりとると、その夜は眠れなくなってしまうから |

| A.2時間 | B.90分 | C.1時間 | D.20分 |

| A.昼寝をがまんすることになるので、その夜はとても疲れて寝つきがよくなる。 |

| B.脳が外界の刺激から遮断されるので、深いノンレム睡眠のじゃまにならない。 |

| C.目から入る情報を遮断することになるので、脳を休ませることができる。 |

| D.強力な情報をシャットアウトするので、数分でもよく眠れる。 |

| A.ノンレム睡眠の途中で起きるため、頭がボーッとして午後の仕事ができなくなること。 |

| B.昼間とった睡眠時間が夜の睡眠の分からマイナスされるので、夜眠れなくなること。 |

| C.昼寝をしたために脳が必要以上に活発に活動し、気持ちが落ちつかなくなること。 |

| D.睡眠を取りすぎることになるので、翌朝の目覚めが悪く、スッキリしないこと。 |

| A.20分以内 | B.30分弱 | C.一時間程度 | D.90分強 |

8 . 音楽家と呼ばれる職能の人に二種類ある。作曲家はもちろん立派な音楽家なのだが、彼の仕事は、主として楽譜に音の流れを記録することである。作曲家自らが、楽譜なしで即興演奏することももちろんかまわない。しかし、一般的には楽譜に記録された①それを、別の演奏家が音に変換する作業をする。演奏家もまた音楽家と呼ばれているのは周知のことである。つまり作曲家によって創作された音楽が、われわれの聴覚を楽しませるためには、演奏家の演奏という行為が必要なのだ。演奏家が再現芸術家とも呼ばれたりするのは、その芸術の性質上、繰り返し再現行為が必要とされるからであり、われわれはそのたびごとに鑑賞の機会が与えられる。

( ② )、演奏家が、単に楽譜の指示に忠実に従って、音に変えていく技能者であるならば、彼は音楽家と呼ばれる資格はあるまい。たとえば、ピアノ塾に通う児童は繰り返し演奏技法を学び、塾のおさらい発表会で、日頃の修練の成果をご披露する。健気な演奏に大きな拍手。ピアノの先生も、児童の母親も、よくできたと褒めはするけれども、それは楽譜の指示に従って間違いなく弾けたということで、児童の演奏家としての習熟を賞讃しているわけではない。本来、演奏家に求められているのは、演奏技法もさることながら、楽譜の示す意味の解釈、それはとりもなおさず作曲家の意図ということなのだが、③それをいかに解釈して現実の音に変えていくかという課題である。カデンツァという部分が用意されている曲もある。ここでは、演奏家の解釈が自由に表現されて、曲全体をいっそう高潮させていく。

指揮者という職能もある。彼もまた音楽家である。作曲家と演奏家の間にあって、彼に課せられた課題は、直接音に変えていく演奏家よりいっそうの解釈力が要求される。作曲家の意図を解釈して、それを演奏家にどのように音として表現させるかが、指揮者の腕の見せどころである。音楽の世界では、作曲家の仕事を原創造、そして指揮者や演奏家のそれを追創造といって説明している。つまり、楽譜という厳然とした原創造はあるが、楽譜に記されていない作曲家の創作意図を体して、指揮者や演奏家は追創造すべきであるというわけである。われわれが音楽会に出かけ、あるいはレコードを選択するのは、④二つの楽しみを同時に享受したいからである。作曲家の原創造としての音楽そのものと、指揮者や演奏家の解釈の仕方を音に変えて表出するという追創造の両方を、同時に楽しみたいというのである。

(谷川正己「建築の発想」による)

1.①「それ」とは、何を指しているか。| A.音の流れ | B.演奏家の演奏 |

| C.即興演奏の音 | D.作曲家によって創作された音楽 |

| A.ところで | B.ところが |

| C.一方 | D.そういえば |

| A.演奏技法 | B.作曲家の意図 |

| C.楽譜の示す意味 | D.楽譜の指示 |

| A.作曲家が創作した音楽と演奏家が演奏した音楽 |

| B.指揮者の追創造と演奏家の追創造 |

| C.作曲家の原創造と指揮者や演奏家の追創造 |

| D.音楽会の楽しみとレコードの楽しみ |

| A.音楽家は楽譜に音の流れを記録する作曲家、再現芸術家とも呼ばれた演奏家と、作曲家の意図を直接音に変えていく指揮者という三種類の人からなる。 |

| B.音楽家の仕事は、自らの創作意図を楽譜に記録する作曲家の仕事と楽譜に忠実に従って音を再現する指揮者や演奏家の仕事がある。 |

| C.音楽家の仕事は、作曲家の原創造と指揮者や演奏家の行う追創造に分けられ、私たちは原創造としての音楽そのものと追創造としての音色を同時に楽しもうとするのである。 |

| D.音楽の世界では、作曲家の仕事を原創造、指揮者や演奏家の仕事を追創造と呼び、私たちは原創造の音楽より指揮者や演奏家が作りだす音色を楽しもうとするのである。 |

9 . 両足の体温と睡眠の質の間には高い相関性があることを①ご存知だろうか。研究により、靴下を履いて寝ることで15分早めに眠りにつけ(入睡)、夜目を覚ます回数も大幅に減少することが証明されている。

日中の人体の平均的な体温は37℃だが、夜の6〜7時間の睡眠中には深部体温は1.2℃低下する。一方で、深部体温の緩やかな低下は、眠りにつき睡眠を保つという複雑な神経生物学的行為の鍵となる部分だ。深い睡眠の時ほど、体温は大きく低下する。

体温調節の方法の一つは皮膚の血管を通して行うことだ。体が熱すぎると脳が判断すると血管を拡張し、温かい血液を体の中心からその他の部位に再分配することで体を冷やす。体が冷たすぎる場合、脳は逆の反応信号を送り、血液の皮膚の表面への流れを制限する。

手のひらと足の裏は体の最も効果的な放熱器だ。ある研究( ア )、寝る前に足湯をするか靴下を履くことで足を温めて血管の拡張が促進でき、裸足で冷たいまま寝るよりも深部体温をより速く下げられるとのことだ。

科学者は、靴下を履くことは神経系に影響を与えられると推測している。脳の「温度調節器」は視索前野・前視床下部領域(PO/AH)にあり、この領域には温度感受性ニューロン(神经元)が存在する。体の深部と四肢(足など)の間に温度差があると、このニューロンはその放電頻度を高める。そのため温度感受性ニューロンは眠気を催す役割を果たし、眠りにつき睡眠を維持する助けになる。従って、寝る前に足を温めることで温度感受性ニューロンの活動をさらに活発にすることができる。寝る時に靴下を履くと熱くなると心配する人は、天然素材の靴下を探すといいだろう。

このように、人の体は熱を逃がすことで眠気が訪れる。快眠の鍵はスムーズな熱の放散である。特に手と足が体の深部体温を下げる放熱器として働いているのだ。つまり、手足が温かくなり末梢血管が広がって熱の放散がスムーズにいくと、深部体温を下げやすくなり、質のよい睡眠が得やすくなるのだ。

1.両足の体温と睡眠の質の間にどんな相関性があるか。| A.両足の体温が高ければ高いほど睡眠の質がよくなる。 |

| B.両足の体温が低ければ低いほど睡眠の質がよくなる。 |

| C.両足の体温がある程度高まったら睡眠の質がよくなる。 |

| D.両足の体温がある程度低下したら睡眠の質がよくなる。 |

| A.存在いたす | B.知りたいと思われる |

| C.存じ上げる | D.知っていらっしゃる |

| A.によると | B.について | C.に対して | D.にとって |

| A.寝る前に熱いお風呂に入って体全体を熱くする。 |

| B.寝る前に足湯をするか靴下を履くことで足を温める。 |

| C.裸足で冷たいまま寝ることで深部体温をより速く下げる。 |

| D.体を冷やして、血液の皮膚の表面への流れを制限する。 |

| A.体の深部と手足の温度差がないと、睡眠神経が働きやすくなる。 |

| B.足を温めると、血管の拡張が促進でき、早めに眠りにつける。 |

| C.靴下を履いて寝ると、夜目を覚ます回数が大幅に減少する。 |

| D.寝る前に足を温めると、睡眠の質をよくすることができる。 |

10 . 生きている言葉は常に変化するものであり、それは誰にも押しとどめることはできない。多少変化の速度を遅くしたり、( ① )ある方向へ向けて変化を(注 1)誘(ゆう)導どうすることはできるとしても、変化を止めることは人間にはできない。

今使われている日本語が(注2)未(み)来(らい)永(えい)劫(ごう)このままの状態を保つとは、さすがに誰も考えていないだろう。変化することは分かっているはずなのに、実際にその変化を(注 3)目の当たりにすると、②「これではいけない」という気になる人が多いのも事実なのだ。これは、つまり強い(注4)規き範(はん)意(い)識(しき)が働いているということに他にならない。

言葉について冷静になれる人は少ない。自分が身につけたものを最善、最上と思ってしまう人は多い。中には例外的に逆の人もいるが、たいていの人は自分の言葉がいちばんよいのだという思いこみをしている(教育について似たようなことが言える)。だから、「近ごろの若者の言葉づかいはなってない」と思う年寄りは多い。③自分たちが若かった頃、同じようなことを大人たちから言われていたことはすっかり忘れているのだ。何かにつけて「近ごろの若者は」という言い方は、ずいぶん昔からされていたようだが(エジプトのピラミッドの中の落書きにそんなのがあったという話を聞いたことがある)、言葉に関しては特にそういうことをいいたくなるものらしい。しかも、④奇妙なことに最近では、年輩者から日本語を乱しているとして非難されてい若者自身が、「日本語が乱れている」と考えるようなのだ。

(鈴木義里『日本語のできない日本人』中公新書クラレ)

(注 1) 誘(ゆう)導どうする:ある方向へ行くようにさせる

(注 2) 未(み)来(らい)永(えい)劫(ごう):これから先ずっと

(注 3) 目の当たりにする:見る

(注 4) 規き 範(はん)意(い)識(しき):ルールを守るべきだという考え

1.( ① )に入ることばはどれか。

| A.そこで | B.しかし | C.それに | D.あるいは |

| A.言葉の変化について行けなくて、困っている人が多いから |

| B.言葉の変化がこれからもずっと続けていくと考えている人はいないから |

| C.言葉が今のままで変化しないと思っている人はほとんどいないから |

| D.言葉の変化に対して、自分の言葉を基準にして考えてしまう人が多いから |

| A.若者の言葉づかいをよくないと思っている年寄り |

| B.大人たりから言葉づかいを注意されている若者 |

| C.若者と同じような言葉づかいをしている年寄り |

| D.言葉づかいについていつも反省している若者 |

| A.言葉を乱れているのが、若者ばかりでなく年(ねん)輩(ぱい)者しゃにも見られること |

| B.若者が言葉を乱れていると言う年輩者の言葉も、乱れていること |

| C.言葉を乱れていると言われている若者自身が、言葉の乱れを感じていること |

| D.若者の言葉が乱れていると言う年輩者が多いことは、昔も今も変わらないこと |

| A.若者の多くが、言葉の乱れについて注意しなければならないと感じている。 |

| B.自分の言葉が一番よいと考える人が多いと、言葉の変化は乱れと考えられてしまう。 |

| C.年輩者の多くは、最近の若者の言葉の乱れはしかたがないと思っている。 |

| D.年輩者も若かったころは言葉が乱れていたので、言葉が乱れるのはしかたがない。 |