材料一:

材料二:

6月29日,三十岁出头的天涯社区副主编金波,下班途中突然晕倒,经抢救无效去世。正值壮年的媒体人突然去世,长期加班熬夜,被认定为致其死亡的因素之一。熬夜对健康有百害而无一利,可生活中,熬夜现象却变得越发普遍。2015年,《全球睡眠报告》调查了超过50个国家、近200万人的睡眠状况,结果发现,在熬夜这件事上,全球人民做到了惊人的一致。

改变熬夜的习惯要从年轻时开始养成,平时工作要提高效率,工作尽量白天完成,晚上工作会让大脑始终处在高速运转状态,不利于早睡。娱乐要有分寸,偶尔放纵和熬夜,问题不大,周末尽量选择健康的放松方式,比如打球、郊游等。此外,睡前别看恐怖片、别玩游戏,还要避免剧烈运动,以免太兴奋影响睡眠。就寝时间也不要拖得太晚,每天都比前一天早20分钟上床,逐渐改掉拖延、晚睡的习惯。

(选自2016年7月9日《生命时报》)

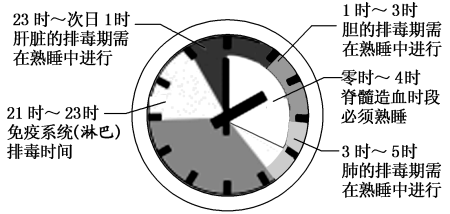

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.材料一显示,人体的排毒器官多数是在熟睡中进行的,所以长期熬夜不利于身体的排毒,容易引发一系列癌症的风险。 |

| B.《全球睡眠报告》调查结果显示,全球多数人民都存在晚睡、熬夜的状况,其人数之多、范围之广,令人惊讶。 |

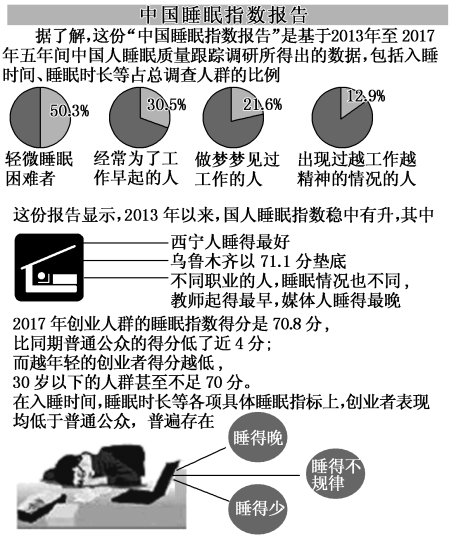

| C.材料一显示,创业者越年轻,睡眠指数越低;媒体人经常熬夜,睡得最晚;而教师则不经常熬夜,起得最早。 |

| D.熬夜对健康有百害而无一利。如正值壮年的媒体人天涯社区副主编金波突然去世,长期加班熬夜就是其中一个因素。 |

消费领域从来没有小事。一方面,消费直接关系到社会最敏感的神经,可现实中老百姓却难以感受到交易公平,也难以感知社会的公平与公正;经济利益的事情处理不好,必然会演变为对周遭环境的不满。另一方面,消费也是宏大经济图景的重要组成部分,缺乏了公平公正,就无法拉动内需。

①老百姓却难以感受到交易公平说得过于绝对化。

②

③

台上他讲 台下讲他

汪道衍

某县有个分房小组负责人,在分房会议上振振有词地讲:这次分房的原则是县委常委定的。分新房,就要交旧房,先交旧房钥匙,才能领取新房钥匙,等等。他的话还未讲完,人们就窃窃私议起来:“他自己没交旧房就住了新房,说一套做一套咋能服人啊!”原来,这位干部不但未交旧房,还在外单位又占了一套,加上县委分的一套家六口人就占了三套房。

现实生活中类似的事情常常可以见到:一个人在台上讲的和他在实际中做的不一样,结果就会导致“台上他讲,台下讲他”的场面。实践证明,以“声”作则必不成则。叫台下做到的,台上的人必须首先做到。否则,当他在台上讲的时候,就不仅难以制止台下讲他,而且有损于党的原则的严肃性。如果在台上只背“台词”,和自己的行动是两码事,那么台下的人只会把他当成一个“演员”,而不会把他当成一个党员。

1.造成“台上他讲,台下讲他”的原因是什么?根除这种现象的办法是什么?2.本文的论点是什么?试分析本文的论述结构。

3.《台上他讲 台下讲他》一文的语言有什么特点?请举例说明。

死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花。

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

飘满了珍珠似的白沫。

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在。

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。

1.“这是一沟绝望的死水”中“绝望”一词的含义和作用是什么?2.如何理解“不如多扔些破铜烂铁,爽性泼你的剩菜残羹”?

3.“丑恶”指什么?如何理解“造出个什么世界”?

4.闻一多创作诗歌讲究“三美”,即“音乐美、绘画美、建筑美”,本诗就体现了他的“三美”主张,请举例分析其中的一美。

1.在诗歌形式上,闻一多先生极力注意诗歌的形式美和诗歌的节奏,请找出相关语句并加以分析。

2.“请将你的脂膏,/不息地流向人间,/培出慰藉底花儿,/结成快乐底果子!” 在这几句诗中,诗人的心情如何?诗人为什么会流露出此种心情?试作简要分析。

3.全诗的收束相当简洁:“红烛啊!/‘莫问收获,但问耕耘。’”有人说这句诗是最能够体现诗人内心的“红烛精神”的,请谈谈你的观点。

1.作者的主要观点是什么?

2.作者主要运用了什么方法来论述观点?

3.请简要概括课文第②段的论述思路。

4.请结合课文,阐释“我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者”这句话的内涵。

材料一:

抄袭是情节严重的学术不端,应该对其零容忍。但是,查重为抄袭设定了一个量化标准。有趣的是,各个高校和不同学位的论文要求居然还不一样,仿佛让严肃的学术不端问题可以议价。比如,有些大学允许本科毕业论文30%的重复率,有的学校则划定了10%的红线。这样一来,是不是意味着有些学校可以多抄一点,有些学校可以少抄一点呢?

零抄袭是一个质的问题,如果把抄袭量化,就相当于把这个问题矮化和庸俗化了。向行将走入社会的毕业生发出这种信号,对学生价值观的塑造和未来人生道路的选择,都可能产生负面影响。查重软件更多应该作为一种辅助工具使用,不是像现在这样成为毕业论文的生死线。

(摘编自马亮《查重软件能否当得起“学术警察”角色》)

材料二:

为解决学术不端多发、易发的问题,2018年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,以推进科研诚信建设制度化为重点,以健全完善科研诚信工作机制为保障,坚持预防与惩治并举,坚持自律与监督并重,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,严肃查处违背科研诚信要求的行为。

值得注意的是,其中提出,“对严重违背科研诚信要求的行为依法依规终身追责”。

中国廉政研究中心课题组建议,为避免“运动式”“一阵风”治理,防止学术不端的反弹回潮,应不断探索和努力建立起具有中国特色的科研诚信建设长效机制。

例如,保持打击学术不端的高压态势,继续以“零容忍”的态度打击学术不端,依法依规严肃处理学术不端案件,形成“露头就打”“人人喊打”的社会氛围,增强对学术不端的震慑力。此外,还需完善科研诚信建设的制度和机制,加强科研诚信独立调查委员会制度建设,加快科研管理与人才评价改革措施落地等。

(摘编自陈磊《加强顶层设计,预防学术不端》)

材料三:

比学术不端更令人五味杂陈的,是翟天临的博士之“易”,和大众理解中的博士之“难”,形成了鲜明对比。“庭有枇杷树,博一之年所手植也,今已亭亭如盖矣”,这个网络段子形容的是博士毕业之难。《中国教育统计年鉴》近年来的研究数据显示,博士延期毕业率高于56%,也就是一半以上的博士都不能正常毕业。之所以如此,很大一个原因是论文要求较高,许多博士论文甚至是一本书。作为一名全日制博士,翟天临在读期间拍了不少戏,还能如期毕业,到底是怎么做到的?同样,其科研成果并不突出,又如何被录取为博士后的呢?更进一步,这中间校方有没有做到材料和流程的严格把关呢?这些问题直接关系到公众对教育公平的疑问,希望相关调查在研判学术含金量的同时,也能彻查录取培养的详细流程。

总而言之,“翟天临事件”所涉及的话题,远远不止是学术不端,更有超越学术本身外的教育质量、教育公平问题。随着北影和北大都相继表态发起调查,我们相信会有公允的结论。同时也期待,这件事能在更大程度、更大范围内引起人们对高等教育的反思。

(摘编自王庆峰《“翟天临事件”不仅仅是学术不端》)

1.下列对材料中“学术不端”的相关理解述说,正确的一项是( )| A.严重的学术不端指的是抄袭,为了防止抄袭,各个学校应统一设定量化标准。 |

| B.“零抄袭”本质上是一个质的问题,但查重软件让其变成了量的问题,这样的做法一点都无益于解决学术不端。 |

| C.“学术不端”的解决方法有依法依规严肃处理的刚性方法和主动改革人才评价措施等柔性方法的结合。 |

| D.“翟天临事件”在本质上是学术不端事件,处理好这起明星违规事件就可以起到“杀一儆百”的效用。 |

| A.查重为抄袭设定了一个量化标准,但并不能有效确保学术端正,反而容易给学生的价值观的塑造造成消极影响。 |

| B.为避免“运动式”“一阵风”治理学术不端行为,应努力形成“露头就打”“人人喊打”的社会氛围。 |

| C.“庭有枇杷树,博一之年所手植也,今已亭亭如盖矣”化用自明代归有光的《项脊轩志》,生动地体现了博士毕业之难。 |

| D.整治学术不端的意义超过学术本身,关联着教育质量与教育公平,“翟天临事件”在更大程度、更大范围上引起人们对高等教育的反思。 |

金黄的稻束

郑敏

金黄的稻束站在

割过的秋天的田里,

我想起无数个疲倦的母亲,

黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,

收获日的满月在

高耸的树巅上,

暮色里,远山

围着我们的心边,

没有一个雕像能比这更静默。

肩荷着那伟大的疲倦,你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河,

而你们,站在那儿,

将成为人类的一个思想。

【注】本诗选自《诗集1942-1947》,作者郑敏是40年代后期出现的“中国新诗派”(也叫“九叶派”)的代表诗人之一。

1.“金黄的稻束”有何象征意义?请简要分析。

2.诗人是如何将“诗”与“思”融合在一起的?请结合全诗简要分析。

一篱秋色扁豆花

周寿鸿

①秋风起,豆花开。九月,是扁豆花的月令。

②月色如水的夜晚,扁豆丛里秋虫浅唱低吟。明代王伯稠诗云:“豆花初放晚凉凄,碧叶荫中络纬啼”,宋代翁森诗云:“昨夜庭前叶有声,篱豆花开蟋蟀鸣。”汪曾祺在《食豆饮水斋闲笔》中,也有“暑尽天凉,月色如水,听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽,至有情味”的描述。

③扁豆是一种生性随和的豆蔬。乡下种扁豆,不择地点,墙角、树下、灌木丛边,随处可点几颗,不用施肥浇水。村人护院,多以树枝、秸秆编为篱笆,家家户户,种豆篱笆下。秋天到了,扁豆花、扁豆荚缀满篱笆,蓬蓬勃勃,挤挤挨挨,把庭院遮掩得密匝匝的。也有一些人家,在菜园内搭了豆棚,棚上豆荚累累,地上一畦绿韭青椒、红番紫茄。开门推窗,秋实满园,让人有说不出的欢喜。

④一篱秋色,数扁豆花最美。

⑤整个夏天,扁豆牵藤绕蔓,攀墙爬架,或扶摇直上,或匍匐前行,一个劲儿扩张地盘,却只长叶不开花。秋风为号,扁豆蔓儿仿佛突然醒了,矮棚浮绿,纤蔓萦红,一开就是一连串。白扁豆开白花,红扁豆开紫花,粉白如云,艳紫如霞,轻盈似蝶,一嘟噜一嘟噜,在风中发出盈盈的笑声。

⑥记忆中的老家,村路弯弯,巷陌纤纤,篱笆挨着篱笆,家家的篱笆爬满了红红白白的扁豆花。走在村巷的路上,仿佛走在扁豆花的长廊,心里充满了温暖。如今,家家户户早已没了篱笆,院墙建得越来越高,再也见不到这种画面了。

⑦汪曾祺说,“扁豆花是最具平民色彩的花”。

⑧秋风秋雨中,扁豆花一扫秋天的寂寥,仍然摇曳生姿,顾盼多情。这个时节的雨有一个诗意的名称:豆花雨。晚明诗人曹学佺的“疏篱豆花雨,远水荻芦烟”,让扁豆花美得疏朗迷离;清代学者查学礼的“最怜秋满疏篱外,带雨斜开扁豆花”,让扁豆花美得妩媚多情,楚楚可怜。最有名的就是郑板桥的那副对联了——“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”,让扁豆花美得平静、亲切、淡泊。当年流落到苏北小镇安丰、寄寓于大悲庵里的郑板桥,随遇而安,笑对秋风秋雨,写美了田园风光。

⑨中秋前后,扁豆藤蔓上一串串像宝塔似的花穗,纷纷落了,长出了一串串月牙状的扁豆。扁豆生长很快,不久便挂满了豆棚或篱笆。前面的花落了,结了豆荚,后面的花又开了,总有一串串宝塔似的花穗在风中摇曳。秋意渐浓,其他的花儿都谢了,它还在且落且开,不知疲倦似的,要不是霜冻来了,真不知道要开到什么时候。

⑩寒霜时节,藤蔓干枯了,花朵萎落了,风吹打着发黄的叶片,还有不少没吃完的扁豆皱巴巴地耷拉在枝头,好像在幽幽叹息。秋尽了,冬天真的要来了。

汪曾祺喜欢扁豆花的世俗与淡泊。在小说《钓鱼的医生》中,他写王淡人的家:“进了过道,是一个小院子。院里种着鸡冠、秋葵、凤仙一类既不花钱,又不费事的草花。有一架扁豆。还有一畦瓢菜。这地方不吃瓢菜,也没有人种。这一畦瓢菜是王淡人从外地找了种子,特为种来和扁豆配对的。”

汪曾祺喜欢扁豆花的世俗与淡泊。在小说《钓鱼的医生》中,他写王淡人的家:“进了过道,是一个小院子。院里种着鸡冠、秋葵、凤仙一类既不花钱,又不费事的草花。有一架扁豆。还有一畦瓢菜。这地方不吃瓢菜,也没有人种。这一畦瓢菜是王淡人从外地找了种子,特为种来和扁豆配对的。”

济世救人的王淡人医生,喜欢郑板桥的满架秋风的淡泊。他有一帮穷朋友,经常聚到一起品尝他钓的鱼,还有他种的扁豆、瓢菜。王淡人的原型是汪曾祺父亲汪淡如,也包含了他自己的“人间送小温”情怀。

济世救人的王淡人医生,喜欢郑板桥的满架秋风的淡泊。他有一帮穷朋友,经常聚到一起品尝他钓的鱼,还有他种的扁豆、瓢菜。王淡人的原型是汪曾祺父亲汪淡如,也包含了他自己的“人间送小温”情怀。

在老家,清炒扁豆角、扁豆烧芋头、扁豆烧土豆,是乡亲们秋季的主打菜肴。来了客人,可以现摘扁豆,做“扁豆红烧肉”。扁豆的清香,肉的肥腴,融合在一起,味道极美。这是待客的好菜。家常的做法,是红烧酱焖。将扁豆撕去两头筋脉,下素油锅煸炒。然后倒了酱油,盖上锅盖,改文火焖至扁豆酥烂。袁枚在《随园食单》中说“现采扁豆……单炒者油重为佳”,信然。扁豆荚粗粝多筋,以红烧酱焖,重油相调,适其味也。

在老家,清炒扁豆角、扁豆烧芋头、扁豆烧土豆,是乡亲们秋季的主打菜肴。来了客人,可以现摘扁豆,做“扁豆红烧肉”。扁豆的清香,肉的肥腴,融合在一起,味道极美。这是待客的好菜。家常的做法,是红烧酱焖。将扁豆撕去两头筋脉,下素油锅煸炒。然后倒了酱油,盖上锅盖,改文火焖至扁豆酥烂。袁枚在《随园食单》中说“现采扁豆……单炒者油重为佳”,信然。扁豆荚粗粝多筋,以红烧酱焖,重油相调,适其味也。

扁豆入诗,古今多有佳句。扁豆也是入画的,有不少名家喜欢以之作小品。白石老人也爱画扁豆,寥寥数笔,扁豆花红红白白,扁豆荚随风摇曳,再加上只蚂蚱,或者蟋蟀,或者小鸟,满纸秋色喜人。

扁豆入诗,古今多有佳句。扁豆也是入画的,有不少名家喜欢以之作小品。白石老人也爱画扁豆,寥寥数笔,扁豆花红红白白,扁豆荚随风摇曳,再加上只蚂蚱,或者蟋蟀,或者小鸟,满纸秋色喜人。

“文革”期间,汪曾祺处境窘迫,一家五口住在一个拥挤霉湿的大杂院。他用破缸种了一架扁豆,扁豆藤疯长,爬墙过壁,遮住了前屋人家的窗户。秋天,扁豆长成了,他摘了几斤送给人家。对方说,能不能送我一幅扁豆花的画?汪曾祺连忙答应。后来,这幅扁豆花,一直挂在前屋人家的显眼处。

“文革”期间,汪曾祺处境窘迫,一家五口住在一个拥挤霉湿的大杂院。他用破缸种了一架扁豆,扁豆藤疯长,爬墙过壁,遮住了前屋人家的窗户。秋天,扁豆长成了,他摘了几斤送给人家。对方说,能不能送我一幅扁豆花的画?汪曾祺连忙答应。后来,这幅扁豆花,一直挂在前屋人家的显眼处。

人生秋至,心里有扁豆花,生活中就更有温暖。

人生秋至,心里有扁豆花,生活中就更有温暖。

(摘编自《散文选刊》2018年第3期)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.文章采用了叙述、描写、抒情等多种表达方式,融入郑板桥、汪曾祺、汪淡如等人的典型事例,可读性强。 |

| B.“一篱秋色,数扁豆花最美”独句成段,突出强调了扁豆花的美丽,抒发了作者对扁豆花的赞美之情,并引出下文。 |

| C.文中多处写汪曾祺及其作品,巧妙地将汪曾祺在困境中表现出来的开朗平和的人生态度与扁豆花的品格融为一体。 |

| D.文章主要写扁豆花的特点与品格,而写高筑的院墙代替篱笆是表明城市化带来的诸多不便,从而使主题多元化。 |

3.简要分析标题“一篱秋色扁豆花”的妙处。

任盈盈演奏《笑傲江湖曲》

金庸

令狐冲又惊又喜,依稀记得便是那天晚上所听到、曲洋所奏的琴韵。

这一曲时而慷慨激昂,时而温柔雅致,令狐冲虽不明乐理,但觉这位婆婆所奏,和曲洋所奏的曲调虽同,意趣却大有差别。这婆婆所奏的曲调平和中正,令人听着只觉音乐之美,却无曲洋所奏热血如沸的激奋。奏了良久,琴韵渐缓,似乎乐音在不住远去,倒像奏琴之人走出了数十丈之遥,又走到数里之外,细微几不可再闻。

琴音似止未止之际,却有一二下极低极细的箫声在琴音旁响了起来。回旋婉转,箫声渐响,恰似吹箫人一面吹,一面慢慢走近,箫声清丽,忽高忽低,忽轻忽响,低到极处之际,几个盘旋之后,又再低沉下去,虽极低极细,每个音节仍清晰可闻。渐渐低音中偶有珠玉跳跃,清脆短促,此伏彼起,繁音渐增,先如鸣泉飞溅,继而如群卉争艳,花团锦簇,更夹着间关鸟语,彼鸣我和,渐渐地百鸟离去,春残花落,但闻雨声萧萧,一片凄凉肃杀之象,细雨绵绵,若有若无,终于万籁俱寂。

箫声停顿良久,众人这才如梦初醒。王元霸、岳不群等虽都不懂音律,却也不禁心驰神醉。易师爷更是犹如丧魂落魄一般。

(摘自《笑傲江湖》)

1.有人说“走出了数十丈之遥,又走到数里之外”中的“遥”与“外”应该交换位置,这种看法对吗?2.第3段最后一个长句子的意境,与《琵琶行》中哪4个诗句描写的情景相似?

3.下列分析不正确的两项是( )( )

| A.文中说“这位婆婆所奏,和曲洋所奏的曲调虽同,意趣却大有差别”是因为演奏者的思想性格,情感经历迥异。 |

| B.第3段描摹箫声,具体生动地反映了一年四季自然景物变化的情景。 |

| C.第3段描写音乐主要采用侧面烘托和通感的修辞方法。 |

| D.文中写王元霸、岳不群、易师爷等都不懂音律,但却听得心驰神醉,丧魂落魄,这样描写有点儿自相矛盾。 |

| E.《笑傲江湖曲》是小说《笑傲江湖》的主题曲,所以曲调既粗旷又细腻,既豪放又典雅。 |

1.下列对课文内容的分析和概括,不正确的一项是( )

| A.“我”在文华中学学到了许多东西,至今都怀念给“我”知识最多的这个“公书林”。至于老师们教的并不多。 |

| B.“我”在“公书林”里找到了书架上一排斯蒂文生的书,拿下来翻了几本,那个下午时间消磨得很愉快。 |

| C.第七段说“真实的世界却在暗淡下来”,“真实的世界”指国家民族命运处于危亡时刻。 |

| D.课文主要记述了公书林、清华图书馆、包德林图书馆、英国博物馆的圆形图书馆等几个图书馆。 |

| A.第一段作者引用西蒙娜·德·波伏瓦的话是为了引出论证自己对图书馆读书生活的热爱。 |

| B.作者是按照自己的成长历程来写与这几个图书馆的缘分的。这是一种空间顺序。 |

| C.第八段中“我的心境也豁然开朗了”一句与前面一句写心情的句子形成鲜明的对比。 |

| D.第九段引用莎士比亚的台词是为了论证说明人类创造了知识理性。 |

| A.“公书林”书桌两端的铜制高台灯在一个19岁青年的心上投下了温情和宁静的光,是后来任何日光灯、白炽灯所不能比的。 |

| B.“公书林”没能帮“我”养成看英文杂志的习惯。 |

| C.在“公书林”翻着图画看看,这样也就满足了“我”对外间世界的好奇心,也从旁学到了一些英文。 |

| D.此后若干年,坐在英国牛津大学的包德林图书馆里,这里那种一灯如豆一心苦读的空气与“我”当时的心情合拍。 |