材料一 据《史记·秦始皇本纪》载:赵高(时为丞相)势倾人主,老臣皆被黜。尝遇朝会,乃使人献鹿于帝,高指曰:“此马也。”二世笑曰:“丞相误矣,此鹿也。”群臣皆微笑而不敢扬声。

(1)根据材料一“群臣皆微笑而不敢扬声”,说明秦朝的制度存在着什么矛盾?为解决这一矛盾,唐朝、明朝分别采取了哪些措施?

材料二 (1832年议会改革),取消了56个衰败选邑,议席得到重新分配。这场改革为城市工商业阶层与农村富裕农民规定了10英镑财产资格选举权,使选民人数增加。不过新增加的选民绝大多数为中等阶级,……大大削弱了贵族的政治基础,……

——选自齐世荣、钱乘旦主编《15世纪以来世界九强兴衰史》(上卷)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国1832年议会改革的背景和意义。

材料三

第六十条全国人民代表大会每届任期五年。

第九十七条省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由下一级的人民代表大会选举;县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表由选民直接选举。

第一百条 省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会备案。

——《中华人民共和国宪法》(1982年)

(3)根据材料三并结合所学知识指出1982年《中华人民共和国宪法》在人民代表大会制度建设上取得重要进展的表现。

相似题推荐

材料一夏商周的国家,有的学者称为“方国”,也有的称“王国”。“方国”之“方”,显示了那些形成了“国”的各个政治实体各据一方,“王国”之名则突出了此期的君主称“王”,存在着王权的情况。此阶段历时约十六七个世纪。自战国变法以降到秦汉王韧则开启了一个新时代。秦汉帝国的政治制度不是无源之水,它是先秦政治制度经缓慢发展,逐渐累积出来的转型和质变。

一摘编自阎步克(波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》

材料二在中国历史上,统治集团一旦在军事上取得支配地位,建立统一政权,其面临的主要威胁就不是外部入侵,而是内部叛乱和瓦解。因此,历代统一王朝在治国策略上都是重点防范内部反频,中央政府只要能维持内部政治稳定和社会安定,就有能力安定边疆和应对外患。所有的集权国家基本都依靠两种控制手段——按人事实行控制和分地域实行控制——才能建立有效统治。

—摘编自曹正汉《中国的集权与分权:“风险论”与历史证据》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明夏商周与秦汉王朝在“地域控制”方面采取的主要措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析夏商周与秦汉王朝所采取措施的意义。

材料一 以下是有关尚书的史料

| 出处 | 史料 |

| 《汉官答问》 | 汉初以丞相总天下事,尚书不过少府(九卿之一)属官,治文书而已。武帝时……臣下章奏上尚书,尚书进于天子,乃下丞相。有政事,天子常与之议。 |

| 《后汉书·仲长统传》 | 光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,虽置三公,事归台阁(尚书台)。自此以来,三公之职,备员而已。 |

| 《通典·取官典》 | (曹)魏置中书省,有监、令(中书省官职)。遂掌机衡之任,而尚书之权渐减矣。 |

| 《朱子语类》 | 唐制:每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。 |

材料二 在世界各民族中,英国体现着一种独特的发展方式。这种方式以和缓、平稳、渐进为主要特色。与其他国家一样,英国的历史也充满斗争;所不同的是,斗争的结果在英国不是一方压垮另一方,而是双方都在斗争中自我更新,最后融合成一种新文化。这个稳重的民族为现代世界奠定了好几块基石:英国最早实现工业化,成为近代大工业的开路先锋。英国最早实行政治变革,为西方资本主义的民主制度树立了样板。

——摘编自钱乘旦《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》

(1)依据材料一并结合所学,阐述从汉至唐尚书职权的演变,并谈谈你对这一演变的理解。

(2)根据材料二,概括近代英国政治发展的突出特点,结合史实说明英国在政治上成为“现代世界的开拓者”的制度表现。

材料一 中国封建统治者较早就尝试建立中枢决策的牵制机制。汉武帝时期,不定期运用宗亲、外戚参与中枢政要,外廷之丞相等重臣受内官压制,往往“大政定方始知”。唐初三省之长均为正一品宰相,唐太宗时以二品官“参知政事”牵制相权,唐高宗以后三品、四品担任“同中书门下平章事”参与中枢政要,有时宰相达20多人。明宣宗时,内阁大学士互不统属,可对各类奏章提出处理意见,即各书“票拟”以待秉承太监代皇帝“批红”。雍正时期的军机处,如同国家紧急事务办公室,来自各部门、各品级的官员充任“军机上行走”,如走马灯似地轮流值班,上传下达,照章办事。

——摘编自陆杰锋《中国古代政治制度史》

材料二 秦设三十六郡(实际略多),郡下为县,郡守和县令都由皇帝任免。在这样的体制下,承担着日常治理重任的是县(含后来的散州)。另一方面,汉代就有由虚到实的州,唐代有道,宋代有路,多少都近于元以后的省,充分体现出大一统实在太大,很难由皇帝直接管理州县。但在有“封建”传统的中国,这类介于中央和州县的机构,常容易产生所谓的“藩镇割据”。

——摘自罗志田主编《地方的近代史:州县士庶的思想与生活》

(1)根据材料一,概括中国古代中枢决策牵制机制发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括从秦到元地方政府管理机构演变的特点,并说明这种演变的意义。

(3)综合上述材料,谈谈古代政治制度演变的规律和启示。

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)据材料一后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一做法的影响。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)据材料二概括行省制的特点;结合所学知识,分析元朝行省制的积极影响。

(3)据材料三你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?

【推荐2】阅读下列材料,根据材料并结合所学知识回答问题

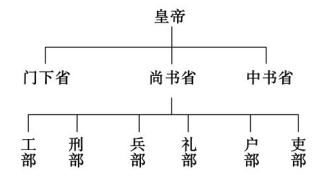

材料一 唐朝的三省六部制(如图)

材料二 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。

《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料三 “雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,值者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内……选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《蘑曝杂记》卷

材料四 嘉庆四年正月初八日谕:“各部院文武大臣亦不得将所奏之事预先告知军机大臣。即如各部院衙门奏章呈递后,朕可即行召见,面为商酌,各交该衙门办理,不关军机大臣指示也。”

——选自《枢垣纪略》

(1)材料一中唐朝的三省六部制中三省的职责分别是什么?这样设置的目的是什么?

(2)材料三元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?

(3)依据材料三、四,雍正帝设军机处的原因是什么?嘉庆时军机大臣的主要职能是什么?

材料一 春秋时期,少数诸侯在各自的疆土上不再进行封建。县成为行政区划的正式名称是在战国中晚期。到春秋时期,郡的内部管理机构设置大体完备。战国末期,各国基本上形成了郡、县、乡、里上下垂直统属的地方行政组织。秦朝为纯粹的郡县二级行政区划制。秦楚之际建立了按军功分封的新型封建制,诸侯王享有高度自治权。汉景帝朝七国之乱后,诸侯王失去行政管理权,这标志着封建制被郡县制完全取代。

——摘编自张信通《秦汉里治研究》

材料二 元朝辖境空前广阔,疆域四至极远。元常设十行省,在各行省设官,令其掌管各郡县的兵甲、屯田、钱粮、漕运等大事。元行省制度创立了一种以行省为枢纽,以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制,对元代社会和后来的明清及近代、当代社会都产生了深远影响。

——摘编自刘宇《行省制度略论》

材料三 第一次布匿战争后,罗马人占领了西西里,并首次采用行省的形式加以治理,从而区别于意大利本土的同盟制。此后,随着罗马帝国的扩张,行省的数目逐渐提高到53个之多。罗马实行行省制后,因行省的人民是外邦人,故而在他们与罗马人发生民事纠纷时就有了法律冲突问题,这将导致罗马法的变革。

——摘编自徐国栋《行省制度的确立对罗马法的影响-以西西里行省的设立为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国到秦汉时期地方行政制度的变化,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述元朝行省制度确立的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明行省制度的确立对罗马的影响。

材料一 英国人承袭了典型的喜欢妥协的传统,在社会问题上,他们考虑的是改良而不是革命。英国政治发展的历史就是一部充满妥协的历史。

——摘编自(英)伯兰特·罗素《西方的智慧》

材料二 美国民主之所以能够做到“原则民主”和“程序民主”并重,是通过许多“妥协”完成的。……如制宪会议就被学者们概括为“三大妥协”,这就是大州与小州就国会代表权达成的妥协,北部与南部就税收和代表权上如何计算奴隶人数达成的妥协,以及北部与南部就管理对外贸易和征税达成的妥协。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料三 法国之所以要用暴力革命来克服专制王权,原因就在于法国专制主义过于强大,王权与贵族坚决捍卫旧制度,不愿作出任何妥协,对立双方只好兵戎相见。……直到1870年后,法国模式突然发生转折,由对抗转为妥协。此后没再发生大规模的革命,法国人开始用协商手段逐步建立起民主制度。

——摘编自钱乘旦《各国现代化模式的比较》

根据上述三则材料并结合所学知识,概述妥协精神在英、美、法三国的政治民主化进程中的表现。并谈谈你对近代西方政治妥协的认识。

材料一:唐初每事先由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省只主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二:“我们的制度之所以称为民主,是因为权力不是掌握在少数人手里,而是掌握在大多数人手里”“所有公职人员从30岁以上的公民中选择产生,各机构内部实行集体制和少数服从多数的原则。”“……是通过抽签从数个部落中各选数十人组成的。每数十人为一组轮流执政,处理一些日常事务。”

材料三:

材料四:人类千万年的历史,最为珍贵的不是令人炫目的科技,不是浩瀚的大师们的经典著作,不是政客们天花乱坠的演讲,而是实现了对统治者的驯服,实现了把他们关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们,把他们关起来,才不会害人。我现在就是站在笼子里向你们讲话。

——总统乔治·布什国庆日演说

(1)根据材料一说明唐初三省的职能。唐朝统治者如此划分三省职权的目的是什么?

(2)材料二反映了雅典民主制的什么特点?古代中国政治制度和古希腊雅典民主分别属于哪两种文明类型?

(3)根据材料三和材料四,从美国总统的角度说明美国对国家权力依据什么原则、作了怎样的规定。

(4)材料一和材料三呈现的两种政治模式有何共性?古代希腊雅典的民主制与近代美国确立的民主制有着怎样的不同?

材料一 城市是文明的标志。在西罗马帝国的废墟上,日耳曼大小贵族达成封君封臣契约。随着西欧工商业的复兴和繁荣,10—11世纪起欧洲城市兴起,如伦敦、已黎、成尼斯、热那亚等,城市通过与封建主谈判或通过金钱赎买等形式赢得自治权。自治城市大多设有自治员、市长和城市法庭,有的城市还采用分权制街原则建立起有一定民主色彩的共和宪政政体,并拥有相应的法治文化。从13世纪起,货币地租成为西欧许多庄园的地租形式,地主制代替领主制,农奴制逐渐消失。14世纪,德意志北部城市的商人组织长期垄断着波罗的海和北海的贸易,成为政治上的特殊势力。西欧出现以教士为领导、由世俗文化教育为主体、以学者为骨干的高等教育机构,出现近代高等教育体系雏形。罗马法开始复兴,一些政治学家、思想家大力呼吁“法律面前一律平等”。西欧城市成为新的经济、政治和文化中心,欧洲封建社会发展到顶点。

——摘编自陈小律《中世纪欧洲城市兴起》

材料二 1620年秋天,一艘来自英国的名为“五月花号”的大帆船搭载着若干清教徒移民到北美新大陆。他们在上岸之前签署了《五月花公约》,宣称建立自治机关,自愿结为民众自治团体。他们长期扎根在北美乡郡,具有强烈的民主自由意识和丰富的地方自治和管理经验,逐渐形成基于自然法的市民社会雏形,在殖民地时代,英国对北美殖民地实行“重商主义”政策,侧重经济管理。各个乡镇任命自己的行政官员,规定自己的税则,征收并分配自己的税款。美国独立后,地方自治制度得到较为充分的实行。南北战争以后,州政府开始加强对市镇的控制,但遭到了居民的反对,居民以宪法为依据,开展“家乡自治”运动。

——整理自(法)托克维尔著《论美国的民主》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中世纪欧洲自治城市蕴含了哪些近现代文明因素。(2)根据材料二并结合所学知识,地方自治对美国国家治理的影响。

材料一 《钦定宪法大纲》规定:“大清皇帝统治大清帝国万世一系,永永尊戴”;“君上神圣尊严,不可侵犯”。皇帝有权颁布法律,发交议案,召集及解散议会,设官制禄,黜陟百司,编订军制,统帅陆海军,宣战媾和及订立条约,宣告戒严,爵赏恩赦,总揽司法权及在紧急情况下发布代法律之诏令。并且“用人之权”,“国交之事”,“一切军事”,不付议院议决,皇帝皆可独专。另外,又以附则形式规定,臣民有纳税、当兵、遵守法律的义务。在法律范围内,享有言论、著作、出版、集会、结社、担任公职等权利和自由。

材料二 中华民国之主权,属于国民全体;中华民国之立法权,以参议院行之;临时大总统代表临时政府,总揽政务;法院依法律审判民事诉讼及刑事诉讼;临时大总统副总统由参议院选举之;国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

——《中华民国临时约法》(节选)

材料三 第一条 中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。

第二条 中华人民共和国中央人民政府必须负责将人民解放进行到底,解放中国全部领土,完成统一中国的事业。

第三条 中华人民共和国必须取消帝国主义国家在中国的一切特权,没收官僚资本归人民的国家所有,有步骤地将封建半封建的土地所有制改变为农民的土地所有制,保护国家的公共财产和合作社的财产,保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产,发展新民主义的人民经济,稳步地变农业国为工业国。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料四 宪法起草小组从1954年1月开始工作,到3月形成了中共中央委员会的宪法草案初稿,共历时两个多月,相比临时约法起草多了一个多月。1954年6月14日宪法草案公布后,全国人民进行了为期近3个月的讨论。根据《人民日报》的报道,全国人民参加讨论的人数共有1.5亿多人,在上海,全市627万人口中270万听到了有关宪法草案的报告,156万参加了宪法草案的讨论,提出了16.5万条意见和建议。1954年3月25日起全国政协组织了17个座谈小组进行了讨论,共讨论40多天,参加者500多人,开会260次。宪法学界编写了30多本小册子,全国各地成立了各种机构来引导宪法草案的讨论。这为人民更好地认识宪法打下了基础,树立了人们对最高规范的信心与内在认同,并以此为起点确立社会共同体的价值基石。

(1)依据材料一,指出清政府颁布的《钦定宪法大纲》的局限性。

(2)依据材料二,说一说《中华民国临时约法》如何体现民主。

(3)依据材料三和所学知识,说一说《共同纲领》诞生的条件。

(4)依据材料四,说一说《中华人民共和国宪法》的进步性,在起草过程上有哪些具体体现?

材料一 托马斯·潘恩(ThomasPaine),被称为“美国体制之父”,美利坚合众国的国家名称也出自潘恩。他认为:“任何一个政府,如果不按共和国的原则办事,或者换句话说,不以公众的利益作为其独一无二的目的,都不是好政府。把民主制作为基础保留下来,同时摒弃腐败的君主制和贵族制,代议制就应运而生。”

——摘编自《潘恩选集》

材料二 著名学者约瑟夫·奈这样评价:“中国的经济增长不仅使发展中国家获益巨大,中国的特殊发展模式包括特殊的民主方式也被一些发达国家称为可效仿的榜样....”.有学者也感慨:“中国改革开放的成功,恰恰是没有采用西方民主模式才取得的。”

——《人民日报》

(1)依据材料一,用一句话归纳潘恩的政府理念。结合美国1787年联邦宪法的内容,说明潘恩的理念在美国总统制度中的体现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述新中国“特殊的民主方式”在政治制度建设方面的表现。谈谈你从学者的感慨中得到的启示。

材料一 民国初年中国的政治发展其实应视为近现代中国史上的第一次民主转型。下图记录了1833~1915年“民主”、“共和”这两个关键词在部分著作和报刊中出现的频率。

——《真假共和——1912中国宪政实验的台前幕后》

材料二 很清楚的,中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步,改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态,使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。中国现时的革命,是在走第一步。

——《新民主主义论》

材料三 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书

请回答:

(1)据材料一指出1895~1913年“民主”、“共和”字眼出现的频率呈现什么趋势?当时导致这一趋势出现的重大政治事件有哪些?

(2)依据材料二,概括毛泽东的主要观点。

(3)分析近代中国照搬西方民主政治模式失败的原因。指出新时期我国是如何加强社会主义民主法制建设的?