【走向深蓝】

材料一 当时的中国是世界上独一无二的超级大国,按照航海的实力,发现“新大陆”的不应该是西班牙人,而应该是中国人。这似乎是西方学者几乎一致的看法,但是他们忽略了对郑和下西洋与欧洲“地理大发现”的不同的国内背景的分析,达·伽马、哥伦布的航海探险,是为了夺取殖民地,夺取贵重的黄金白银,作为资本的原始积累。而郑和下西洋的明朝初年,国内并无这种需求。后来的事实也证明了这点,郑和七次下西洋,没有霸占一丝一毫的海外殖民地。

——樊树志著《国史十六讲》

【海防之殇】

材料二 甲午战争前中日军费筹措对比:

清朝政府——1894年6月30日,李鸿章提出添募士兵、加强北洋舰队等方案,并请求户部拨款二三百万两,以作军费。清政府一开始竟然仅仅拿出18万两银子以充军费。经过反复商议,户部最后也只答应负责筹措150万两。而这些钱只相当于甲午战争中,日本娼妓为支援战争捐出的数目。即便这样,这笔钱直到战争爆发也未全部到位。

——摘编自舒健《钱都去哪儿了?—清政府的军费筹措与甲午战争的惨败》

日本政府——到1881年的时候,日本政府制定了一个为期20年的造舰计划,准备每年造3艘,共造60艘。可是到了第二年,这个计划又改了,它以8年为期,每年造6艘,一共造48艘。1889年的时候,国会又增加107万日元海军经费,使得海军经费占到全国总财政支出的11.7%。

——摘自纪录片《走向海洋》

【以海强国】

材料三 新中国海防建设走过由海防体系的初步建立(1949-1956年)、海防建设事业在曲折中发展(1956-1976年)、改革开放新时期的发展(1978-2012年)、新时代的发展(2012年至今)四个阶段。在此历程中,建立健全了陆、海、空一体化海防体系;完成了党和国家赋予的重大使命任务;为发展我国海洋事业提供了强有力的保障;反击外来侵略,捍卫了海疆主权和国家领空、领海安全,维护了祖国统一。

——陈明富、秦婧《新中国70年海防建设的回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识分析“郑和下西洋”和“新航路开辟”的目的有何不同?(2)材料二中,从甲午战争前中日双方军费筹措结果的不同,能够得出中国战败的政治原因是什么?

(3)根据材料三列举一项新中国成立以来的海防成就?

(4)6月8日是世界海洋日。2024年世界海洋日的主题是“新深度唤醒”(Awaken New Depths)。请你以“记忆与唤醒”为主题,结合以上内容,写一篇不少于200字的历史小论文。要求:①题目自拟,主题明确,观点合理;②弘扬正能量,符合主流价值观;③史实准确,史论结合,条理清晰,合乎逻辑,语言流畅。

【情意绵长的国际交往故事】

材料一

| 故事名称 | 故事梗概 | 历史信息 |

| 郑和下西洋 | 郑和船队到达了亚洲和非洲的30多个国家和地区。所到之处积极访问当地首领,并且表达出通好的意愿,同时还与当地居民进行友好交易。 | 时间:明朝背景:明朝繁荣,国力强盛 目的:提高明朝在国外的地位和威望 意义:① |

| 中国远征军入缅作战 | 1942年初,中国军队入缅作战。在作战的过程中,中国军队英勇作战相互配合,为抗击日军付出巨大代价。中国远征军屡挫敌锋,为世界反法西斯战争做出巨大贡献。 | 时间:1942年原因:受到英军请求 目的:抗击日军,支援太平洋战场 意义:为盟国提供大力支持 |

(1)将材料一表格①处补充完整。依据材料一并结合所学,说出中国远征军出国作战的国际背景。

【接力探索的民族复兴故事】

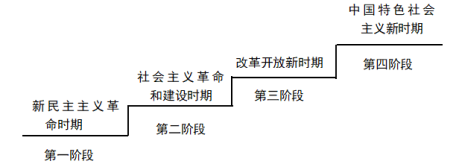

材料二 中国共产党诞生于民族危亡之时,担负起实现中华民族伟大复兴的使命,带领中国取得新民主主义革命的胜利;新中国成立后,面临严峻的内外形势,中国共产党带领中国人民披荆斩棘,建设社会主义现代化;改革开放以后,中国社会主义现代化进入了新时期,取得了一系列伟大成就;十九大以来,针对新的国内国际形势,积极调整内政外交政策,进一步彰显民族复兴的历史主题。

——陈金龙《中国共产党百年历史的主题主线》

(2)以下是依据材料二绘制的中国共产党百年发展的阶段示意图。依据材料二并结合所学,说出标志着从第一阶段进入第二阶段的重大历史事件的名称。列举史实说明中国共产党担负起了民族复兴的使命。

材料三 新中国成立后的外交主张

| 新中国成立到改革开放前 | 独立自主是中国外交的基本立场和根本出发点 |

| 主张不同制度的国家交往要和平共处、求同存异 | |

| 推动与第三世界的友好往来 | |

| 改革开放后到党的十八大之前 | 实行真正的不结盟,推动各国共同发展 |

| 尊重世界多样性,与各国发展友好合作关系 | |

| 倡导“和谐世界”,推动本国发展与世界发展结合起来 | |

| 党的十八大至今 | 建立新型国际关系,树立新安全观 |

| 丰富国家主权理论的内容,提出构建人类命运共同体理念 | |

| 推动建立更加公平合理的全球治理体系 |

(3)依据材料三,概括中华人民共和国成立至今我国外交主张的核心内容。

材料一 唐代中国,是世界文化的重心,融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时各国所向往。……他们把域外文化带入唐土,又把唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——王介南《中外文化交流史》

(1)阅读材料一,结合所学列举唐朝“把域外文化带入唐土”、“把唐文化传播四方”的史实各一例。结合所学知识,分析唐朝时期对外交往丰富的原因。

材料二 市舶司遗址(如图)位于福建省泉州市鲤城区海滨街道办事处水门社区。宋元祐二年(1087)建立,其“掌番货海舶征榷贸易之事,以来远人,通远物”,是中国重要的古海关遗址。

(2)据材料二并结合所学,概括宋代市舶司的主要职能。市舶司的设置说明了什么?

材料三

(3)根据材料三,指出郑和远航最远到达的地点。依据材料三并结合所学知识分析郑和下西洋的背景。

(4)郑和下西洋是和平之旅,请从和平交流的视角列出相关史实。(至少答出两例)结合所学,分析郑和下西洋对中外交往的意义。

材料一:733年,日本圣武天皇邀请鉴真东渡日本传法受戒。笃信“普度众生”的鉴真大师,不顾路途的遥远与艰险,毅然率领弟子们踏上了六次东渡日本的艰难历程…在到达日本之后,他为了中日人民的友好交流,应允了日方的要求,他设立戒坛,传播佛法,虽然双目失明,但能凭记忆校对佛经。他还精通医术,他最后留下的《鉴上人秘示》一书,对日本医学的发展做出了重大贡献。

——摘编自李德鹏《鉴真东渡在中国对外交流史的地位和意义》

材料二:十四世纪前,中国的造船术和航海水平在全世界都是领先的,当时中国具有在全世界领先开辟世界大航海时代的实力和条件。永乐帝时,国内经济繁荣和政治稳定的局面及业绩,是成就郑和下西洋创举的基本条件。从根本上说,推动郑和航海的力量,正是来自皇权对外力求威望与声誉的要求,目的是“耀兵异域,示中国富强”。

——摘编自刘明翰《郑和七下西洋对海上丝绸之路的贡献》

材料三:广州十三行

(1)根据材料一,概括鉴真的主要贡献。结合所学知识,再列举一例唐朝时期中外交往的史实。

(2)根据材料二,概括郑和下西洋的背景。结合所学知识,简述郑和下西洋的历史意义。

(3)材料三中“广州十三行”是哪一对外政策的产物?结合所学知识,简述清朝实行该政策的原因。

【发展与传承】

材料一“家”,现代汉语常用字,最早见于甲骨文,本意是屋内、住所。到了周代金文中以不强调性别的写法为主,后世的"家"字就是由这种写法演变而成。

| 时期 | ① | 周代 | 秦朝 | 20世纪初 |

| 字体 | 甲骨文 | 金文 | ② | 仿宋体 |

| 家 |  |  |  |  |

(1)根据材料一并结合所学知识,将表格中的①②部分构建完整。“仿宋体”源于宋代临安等地印刷作坊出现的类似印刷体的字体,宋代哪位匠人的发明推动了当时印刷行业的发展?

材料二

| 时期 | 北魏前期 | 北魏后期 | 唐朝 |

| 石窟壁画 |  |  |  |

| 特点 | 大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色 | 北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风 | 敦煌莫高窟第23窟的壁画《雨中耕作图》,描绘了一家人在雨中辛勤劳作的场景,妙趣横生 |

【传播与发展】

材料三 一条横跨欧亚大陆的交流通道被打开,中国丝绸是这条通道的主要贸易品。这种又薄又滑的丝织品,在地中海地区的供应量不断增加,随处可见,广受人们喜爱,它能让穿着者在众人面前显得光鲜。

——摘编自【英】彼得·弗兰科潘《丝绸之路——一部全新的世界史》

(3)根据材料三并结合所学知识,写出汉朝时这条“横跨欧亚大陆的交流通道”的名称。汉朝时开启这条“横跨欧亚大陆的交流通道”的标志性事件是什么?

材料四 "东学西渐"是指古代中国文化向西传播的过程,经历了三个高潮:秦汉时期、隋唐时期、宋明时期。公元16、17世纪以前的欧洲在文明的发展中与中国有比较大的差距,而他们向中国文明的学习与近代中国人学习西方文明的顺序是相似的,即先从科学技术开始,包括四大发明、陶瓷、冶金、纺织等,推动了欧洲社会的变革。

——摘编自《“东学西渐”与“西学东渐”之分》

(4)根据材料四并结合所学知识,写出两例隋唐时期中国对外文化交流的史实,并阐述两例宋元时期,我国传入欧洲"推动了欧洲社会的变革"的科学技术成就。

材料五

元代 青花云肩凤纹菱口大盘(伊朗出土)

—、青花瓷,因白地青花纹饰而得名,其青(蓝)色源于一种西亚的矿物染料。元代崇白尚蓝,与伊斯兰尚色之风相合。瓷面装饰布局繁密。融合阿拉伯纹饰对称连续的风格。

——摘编自刘中玉《14世纪蒙古体系变动下的青花瓷》

二、宋元早期频繁的战争没有对景德镇造成重大破坏,南北陶瓷工匠汇聚于此,“扶其技能以食力”,景德镇逐渐成为元代青花瓷主要产地。

——摘编自康青《互动互文的青花》

三、元代在重要商港设立市舶司,并由官方直接出面招邀海外诸国商人,往来互市。当时所造海船“大船有十帆至少是三帆,一一每一大船役使千人”。14世纪元代官方文献规定。海上航行必须根据针路定向航行。

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

(5)根据材料五并结合所学知识,归纳元代青花瓷畅销海外的原因。

材料六 15世纪前期,明成祖派遣宦官郑和远航海外。郑和先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区……郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。

——张帆、李帆主编《中外历史纲要》(上)

(6)依据材料六并结合所学知识,指出郑和下西洋最远达到的地区。分析郑和下西洋的背景。

材料一:主要外国使团来唐概况

| 国家 | 大食(阿拉伯帝国) | 新罗(今朝鲜半岛) | 天竺(今印度半岛各国) | 日本 | 拂菻(东罗马帝国) |

| 次数 | 37 | 26 | 25 | 13 | 7 |

材料二:唐前期的对外交通由京城出发,经河西、西域向印度、西亚、欧洲的西向为主,宋朝则是从沿海广州、泉州等地出发,向西亚、南亚、北非,但重点是向以南海周围东南亚为主的转变。中国传统对域外输出的产品,以丝织品为主,宋朝输出产品开始向瓷、陶器、铜钱为主转变。宋朝陶瓷畅销于东南亚,在我国陶瓷输入东南亚之前,东南亚许多地区的人民缺乏生活用器,多用树叶充当食具。唐朝为显示富强,远播声威,对前来“朝贡”的外国贡使一般都给予丰厚的“赏赐”。宋时,经济贸易政策和活动大多只为单纯经济利益,海上常有庞大船队与东亚、东南亚或更远的国家进行贸易,改变了宋朝以前由阿拉伯商人主导印度洋之中国航线的局面。

——摘编自李华瑞《中唐以后至宋朝海路交通的转型》

材料三:(朱棣)命官校、旗军数万人,乘巨舶百余艘,赍币往赉之(携带了财宝礼物前往,赏赐给他们)所以宣德化而柔远人也……永乐十五年……阿丹国(红海沿岸国家)选献麒麟。卜剌哇国(今非洲东岸索马里的布腊瓦)进千里骆驼并驼鸡。爪哇(今印度尼西亚爪哇岛)、古里国(今印度西南部)……或遣王叔王弟,赍捧金叶表文朝贡。

——明《长乐南山寺天妃之神灵应记》碑文

材料四:15世纪以前,中国处于亚洲海洋秩序的中心,扮演了主导角色。我国古代大规模的航海活动大都是在政府支持下进行的。秦汉时期,我国造船业就很先进。隋唐以后,航海走向全面繁荣。两宋时期,我国取得了以罗盘导航为标志的航海技术重大突破;当时中国的GDP约占全球的50%,海上贸易更是远航至西亚等地。明朝前期,中国主导亚洲海洋秩序的能力达到了顶峰。

——李亚敏等《国际海洋秩序演进中的中国》

材料五:自顺治时期,清朝颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易政策的实施,给中国社会带来了很大的消极作用。它不仅没有起到民族自卫和抵制侵略的作用,反而使中国失去对外贸易的主动权和机遇,使中国人眼光受到局限,中外经济文化的交流基本断绝,拉大了中国与世界的距离。

——摘自《中国历史十五讲》

(1)依据材料一,概括唐朝对外交流的特点。结合所学,指出唐朝对外交流的背景。

(2)阅读材料二,比较唐宋时期对外交往的变化。

| 唐 | 宋 | |

| 出发城市 | ||

| 主要输出产品 | ||

| 经济贸易特点 |

(4)依据材料四,概括15世纪以前中国主导亚洲海洋秩序的原因。

(5)依据材料五并结合所学,指出清朝的对外政策,分析政策的影响。

7 . 材料一 下图是《郑和下西洋路线图》

图一

材料二 英国学者李约瑟评价说:“东方的航海家中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存;他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”

材料三 在福建有首歌谣流传至今:“执法如山军纪明,出师矢志灭胡尘。斩子励众并为国,千秋共仰思儿亭。”讲的是当年戚帅率军抗倭时,一次临阵派兵,他的儿子作为先锋,路遇大雾没有按时赶到,军令如山,被他无情地处以军法。

(1)观察材料一的路线图,写出郑和下西洋的起止点,并谈一谈明朝的对外交往在路线上有何特点?

(2)阅读材料二,指出李约瑟对中国航海家的印象。

(3)阅读材料三并结合所学知识回答,指出戚继光抗倭的背景及其胜利的原因。

(4)综上所述,写出明朝对外交往在方式上发生的变化。

【博大精深的中华文化故事】

材料一 ①“文圣”孔子:孔子退朝,得知马厩被烧了,只问了一句“是否伤人。”不问马。

②“医圣”张仲景:张仲景在任长沙太守期间,正值疫疠流行,许多贫苦百姓慕名前来求医。他对前来求医者总是热情接待,细心诊治,从不拒绝。

③“诗圣”杜甫:唐代著名诗人,他在生活上不论怎样苦,也不论漂泊到什么地方,总是关怀着国家的安危和人民的疾苦,用大量诗句直接描绘了动乱时期的真实社会生活。

(1)依据材料一,说说材料中的人物能够被尊为“圣”的原因

【情意绵长的国际交往故事】

材料二

| 故事名称 | 故事梗概 | 历史信息 |

| 郑和下西洋 | 郑和船队到达了亚洲和非洲的30多个国家和地区。所到之处积极访问当地首领,并且表达出通好的意愿,同时还与当地居民进行友好交易。 | 时间:明朝 背景:明朝繁荣,国力强盛 目的:提高明朝在国外的地位和威望 意义:① |

| 中国远征军 入缅作战 | 1942年初,中国军队入缅作战。在作战的过程中,中国军队英勇作战相互配合,为抗击日军付出巨大代价。中国远征军屡挫敌锋,为世界反法西斯战争做出巨大贡献。 | 时间:1942年 原因:受到英军请求 目的:抗击日军,支援太平洋战场 意义:为盟国提供大力支持 |

【接力探索的民族复兴故事】

材料三 中国共产党诞生于民族危亡之时,担负起实现中华民族伟大复兴的使命,带领中国取得新民主主义革命的胜利;新中国成立后,面临严峻的内外形势,中国共产党带领中国人民披荆斩棘,建设社会主义现代化;改革开放以后,中国社会主义现代化进入了新时期,取得了一系列伟大成就;十九大以来,针对新的国内国际形势,积极调整内政外交政策,进一步彰显民族复兴的历史主题。

————陈金龙《中国共产党百年历史的主题主线》

(3)以下是依据材料三绘制的中国共产党百年发展的阶段示意图。依据材料三并结合所学,说出标志着从第一阶段进入第二阶段的重大历史事件的名称。列举史实说明中国共产党担负起了民族复兴的使命。

【坚定不移的和平发展故事】

材料四 新中国成立后的外交主张

| 新中国成立到改革开放前 | 独立自主是中国外交的基本立场和根本出发点 |

| 主张不同制度的国家交往要和平共处、求同存异 | |

| 推动与第三世界的友好往来 | |

| 改革开放后到党的十八大之前 | 实行真正的不结盟,推动各国共同发展 |

| 尊重世界多样性,与各国发展友好合作关系 | |

| 倡导“和谐世界”,推动本国发展与世界发展结合起来 | |

| 党的十八大至今 | 建立新型国际关系,树立新安全观 |

| 丰富国家主权理论的内容,提出构建人类命运共同体理念 | |

| 推动建立更加公平合理的全球治理体系 |

| A.原因和过程 | B.目的和规模 | C.作用和背景 | D.规模和影响 |

材料一长安是整个丝绸商贸之路的起点。正是有了丝绸之路的沟通,长安拥有了海纳百川般雍容丰厚的文化,留下了众多丝路通商的痕迹。经过几百年的西域通商,到唐朝时,长安成为世人瞩目的国际名城,全世界的人们都向往着这座神奇的城市,唐朝也从容地汲取着来自世界各地的 营养。

材料二在宋代,海外贸易集中在南部沿海和长江下游的几个大城市……为了能征收关税,将对外贸易限制在某些官方控制的大港口的制度开始于8世纪,在宋代这些关税成为政府收入的一个重要来源……在宋代,中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角……

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》

材料三《明史》记:“(郑和下西洋)欲耀兵异域,示中国富强。”

材料四“广州十三行……始创于康熙二十五年(1686年)四月,清廷既要‘严华夷之大防’, 又要保证对外贸易的顺利开展,于是广东官府便组织和指定一些商人专管广东对外进出口贸易。 这就是广州十三行商人出现和行商制度创建的重要背景。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,概括唐朝都城长安成为“世人瞩目的国际名城”的主要原因。这一时期有两 位高僧曾经为中外文化交流作出了重要贡献,请任选一位写出他的主要事迹。

(2)结合所学知识,分析材料二中“在宋代,中国人逐渐开始成为海外贸易中的主角”最重要的 技术条件是什么。宋朝专门管理海外贸易的机构是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,郑和下西洋的目的是什么?

(4)材料四中“广州十三行”是清代哪项政策的产物?