1 . 氮氧化物( 、

、 等)的处理和资源化利用具有重要意义。

等)的处理和资源化利用具有重要意义。

(1) 的处理。研究证明:

的处理。研究证明: 能提高

能提高 的分解速率,

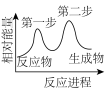

的分解速率, 参与了第Ⅱ步、第Ⅲ步反应。反应历程(

参与了第Ⅱ步、第Ⅲ步反应。反应历程( 为反应活化能):

为反应活化能):

第Ⅰ步:

第Ⅱ步:……

第Ⅲ步:

①第Ⅱ步发生反应的方程式为___________ 。

②总反应的反应速率取决于第Ⅱ步,则

___________  (填“>”、“<”或“=”)。

(填“>”、“<”或“=”)。

(2) 的应用。

的应用。 分解

分解 制取

制取 和

和 的原理如下:

的原理如下:

反应Ⅰ:

反应Ⅱ:

反应的 (

( 值为平衡时用各气体的分压表示得出的值)的关系如图-1所示。

值为平衡时用各气体的分压表示得出的值)的关系如图-1所示。

① 时,反应

时,反应 的

的 为

为___________ 。

② 时,向容积不变的容器中充入

时,向容积不变的容器中充入 和

和 进行反应,测得反应过程中容器内压强与时间的关系如图-2所示(反应开始和平衡后容器的温度相同)。在

进行反应,测得反应过程中容器内压强与时间的关系如图-2所示(反应开始和平衡后容器的温度相同)。在 时间段内,容器中压强增大的主要原因是

时间段内,容器中压强增大的主要原因是___________ 。

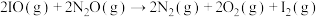

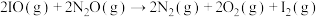

(3)催化电解 吸收液可将

吸收液可将 还原为

还原为 ,其催化机理如图-3所示。在相同条件下,恒定通过电解池的电量,电解得到部分还原产物的法拉第效率(

,其催化机理如图-3所示。在相同条件下,恒定通过电解池的电量,电解得到部分还原产物的法拉第效率( )随电解电压的变化如图-4所示。已知

)随电解电压的变化如图-4所示。已知 ,

, ,n表示电解生成还原产物X所转移电子的物质的量,F表示法拉第常数;

,n表示电解生成还原产物X所转移电子的物质的量,F表示法拉第常数; 表示电解过程中通过的总电量。

表示电解过程中通过的总电量。

①当电解电压为 时,电解生成的

时,电解生成的 和

和 的物质的量之比为

的物质的量之比为___________ 。

②当电解电压为 时,催化电解

时,催化电解 生成

生成 的电极反应式为

的电极反应式为___________ 。

③电解电压大于 后,随着电解电压的不断增大,

后,随着电解电压的不断增大, 的法拉第效率迅速增大,可能原因是

的法拉第效率迅速增大,可能原因是___________ (吸附在催化剂上的物种加“*”表示,如 、

、 等)。

等)。

、

、 等)的处理和资源化利用具有重要意义。

等)的处理和资源化利用具有重要意义。(1)

的处理。研究证明:

的处理。研究证明: 能提高

能提高 的分解速率,

的分解速率, 参与了第Ⅱ步、第Ⅲ步反应。反应历程(

参与了第Ⅱ步、第Ⅲ步反应。反应历程( 为反应活化能):

为反应活化能):第Ⅰ步:

第Ⅱ步:……

第Ⅲ步:

①第Ⅱ步发生反应的方程式为

②总反应的反应速率取决于第Ⅱ步,则

(填“>”、“<”或“=”)。

(填“>”、“<”或“=”)。(2)

的应用。

的应用。 分解

分解 制取

制取 和

和 的原理如下:

的原理如下:反应Ⅰ:

反应Ⅱ:

反应的

(

( 值为平衡时用各气体的分压表示得出的值)的关系如图-1所示。

值为平衡时用各气体的分压表示得出的值)的关系如图-1所示。

①

时,反应

时,反应 的

的 为

为②

时,向容积不变的容器中充入

时,向容积不变的容器中充入 和

和 进行反应,测得反应过程中容器内压强与时间的关系如图-2所示(反应开始和平衡后容器的温度相同)。在

进行反应,测得反应过程中容器内压强与时间的关系如图-2所示(反应开始和平衡后容器的温度相同)。在 时间段内,容器中压强增大的主要原因是

时间段内,容器中压强增大的主要原因是

(3)催化电解

吸收液可将

吸收液可将 还原为

还原为 ,其催化机理如图-3所示。在相同条件下,恒定通过电解池的电量,电解得到部分还原产物的法拉第效率(

,其催化机理如图-3所示。在相同条件下,恒定通过电解池的电量,电解得到部分还原产物的法拉第效率( )随电解电压的变化如图-4所示。已知

)随电解电压的变化如图-4所示。已知 ,

, ,n表示电解生成还原产物X所转移电子的物质的量,F表示法拉第常数;

,n表示电解生成还原产物X所转移电子的物质的量,F表示法拉第常数; 表示电解过程中通过的总电量。

表示电解过程中通过的总电量。

①当电解电压为

时,电解生成的

时,电解生成的 和

和 的物质的量之比为

的物质的量之比为②当电解电压为

时,催化电解

时,催化电解 生成

生成 的电极反应式为

的电极反应式为③电解电压大于

后,随着电解电压的不断增大,

后,随着电解电压的不断增大, 的法拉第效率迅速增大,可能原因是

的法拉第效率迅速增大,可能原因是 、

、 等)。

等)。

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

2 . 下列实验操作、现象和所得到的结论均正确的是

| 选项 | 实验内容 | 实验结论 |

| A | 取两支试管,分别加入4mL0.01mol·L-1KMnO4酸性溶液,然后向一支试管中加入0.01mol·L-1H2C2O4溶液2mL,向另一支试管中加入0.01mol·L-1H2C2O4溶液4mL,第一支试管中溶液褪色时间长 | H2C2O4浓度越大,反应速率越快 |

| B | 室温下,用pH试纸分别测定浓度为0.1mol·L-1HClO溶液和0.1mol·L-1HF溶液的pH,前者pH大于后者 | HclO的酸性小于pH |

| C | 检验FeCl2溶液中是否含有Fe2+时,将溶液滴入酸性KMnO4溶液,溶液紫红色褪去 | 不能证明溶液中含有Fe2+ |

| D | 取两支试管,分别加入等体积等浓度的双氧水,然后试管①中加入0.01mol·L-1FeCl3溶液2mL,向试管②中加入0.01mol·L-1CuCl2溶液2mL,试管①中产生气泡快 | 加入FeCl3时,双氧水分解反应的活化能较大 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

您最近一年使用:0次

2020-01-01更新

|

364次组卷

|

8卷引用:2019年湖南省郴州市高三第一次教学质量监测化学试题

名校

解题方法

3 . 催化还原 是实现“碳中和”的重要途径之一、研究表明,在催化剂作用下,

是实现“碳中和”的重要途径之一、研究表明,在催化剂作用下, 和

和 发生反应:

发生反应:

I.

Ⅱ.

(1)已知 和

和 的燃烧热分别为

的燃烧热分别为 和

和 的汽化热分别为

的汽化热分别为 。则

。则

___________  。

。

(2)下列关于反应I和反应Ⅱ的说法错误的是___________ (填标号)。

A.增大 与

与 的投料比有利于提高

的投料比有利于提高 的转化率

的转化率

B.若 的浓度保持不变,则说明反应体系已达平衡状态

的浓度保持不变,则说明反应体系已达平衡状态

C.体系达到平衡后,若升高温度,两个反应重新建立平衡的时间相同

D.体系达到平衡后,若压缩体积,则反应I平衡正向移动,反应Ⅱ平衡不移动

E.及时将 液化分离,有利于提高反应I的正反应速率

液化分离,有利于提高反应I的正反应速率

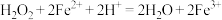

(3)一般认为反应I通过如下步骤实现:

第一步:

(慢)

(慢)

第二步:

(快)

(快)

下列示意图中能体现上述反应能量变化的是___________(填标号)。

(4)研究发现 表面脱除

表面脱除 原子形成的

原子形成的 (氧空穴)决定了

(氧空穴)决定了 的催化效果,氧空穴越多,催化效果越好,

的催化效果,氧空穴越多,催化效果越好, 催化

催化 合成甲醇的机理如图。已知增大气体流速可带走多余的

合成甲醇的机理如图。已知增大气体流速可带走多余的 ,从而提高

,从而提高 的选择性,请结合催化机理解释其原因

的选择性,请结合催化机理解释其原因___________ 。

(5)一定温度下,向 恒容的密闭容器中充入

恒容的密闭容器中充入 和

和 。在催化剂作用下发生反应I、II,容器内气体的压强随反应时间的变化如表所示。

。在催化剂作用下发生反应I、II,容器内气体的压强随反应时间的变化如表所示。

平衡时测得 在体系中的体积分数为

在体系中的体积分数为 。则0~20min内平均反应速率

。则0~20min内平均反应速率

___________  ;该条件下,

;该条件下, 的选择性(甲醇的物质的量占消耗的

的选择性(甲醇的物质的量占消耗的 的物质的量的百分比)为

的物质的量的百分比)为___________  (结果保留三位有效数字);该温度下反应I的平衡常数

(结果保留三位有效数字);该温度下反应I的平衡常数

___________  (

( 为以平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数,列出计算式即可)。

为以平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数,列出计算式即可)。

是实现“碳中和”的重要途径之一、研究表明,在催化剂作用下,

是实现“碳中和”的重要途径之一、研究表明,在催化剂作用下, 和

和 发生反应:

发生反应:I.

Ⅱ.

(1)已知

和

和 的燃烧热分别为

的燃烧热分别为 和

和 的汽化热分别为

的汽化热分别为 。则

。则

。

。(2)下列关于反应I和反应Ⅱ的说法错误的是

A.增大

与

与 的投料比有利于提高

的投料比有利于提高 的转化率

的转化率B.若

的浓度保持不变,则说明反应体系已达平衡状态

的浓度保持不变,则说明反应体系已达平衡状态C.体系达到平衡后,若升高温度,两个反应重新建立平衡的时间相同

D.体系达到平衡后,若压缩体积,则反应I平衡正向移动,反应Ⅱ平衡不移动

E.及时将

液化分离,有利于提高反应I的正反应速率

液化分离,有利于提高反应I的正反应速率(3)一般认为反应I通过如下步骤实现:

第一步:

(慢)

(慢)第二步:

(快)

(快)下列示意图中能体现上述反应能量变化的是___________(填标号)。

A. | B. | C. | D. |

(4)研究发现

表面脱除

表面脱除 原子形成的

原子形成的 (氧空穴)决定了

(氧空穴)决定了 的催化效果,氧空穴越多,催化效果越好,

的催化效果,氧空穴越多,催化效果越好, 催化

催化 合成甲醇的机理如图。已知增大气体流速可带走多余的

合成甲醇的机理如图。已知增大气体流速可带走多余的 ,从而提高

,从而提高 的选择性,请结合催化机理解释其原因

的选择性,请结合催化机理解释其原因

(5)一定温度下,向

恒容的密闭容器中充入

恒容的密闭容器中充入 和

和 。在催化剂作用下发生反应I、II,容器内气体的压强随反应时间的变化如表所示。

。在催化剂作用下发生反应I、II,容器内气体的压强随反应时间的变化如表所示。 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| 6.0 | 5.55 | 5.2 | 4.95 | 4.8 | 4.8 |

在体系中的体积分数为

在体系中的体积分数为 。则0~20min内平均反应速率

。则0~20min内平均反应速率

;该条件下,

;该条件下, 的选择性(甲醇的物质的量占消耗的

的选择性(甲醇的物质的量占消耗的 的物质的量的百分比)为

的物质的量的百分比)为 (结果保留三位有效数字);该温度下反应I的平衡常数

(结果保留三位有效数字);该温度下反应I的平衡常数

(

( 为以平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数,列出计算式即可)。

为以平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数,列出计算式即可)。

您最近一年使用:0次

名校

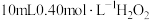

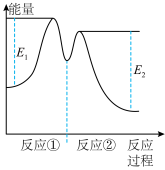

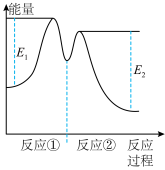

4 . 一定温度下,向 溶液中加入适量

溶液中加入适量 溶液,不同时刻测得生成

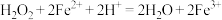

溶液,不同时刻测得生成 的体积(已折算为标准状况)如下表所示.资料显示,反应分两步进行:①

的体积(已折算为标准状况)如下表所示.资料显示,反应分两步进行:① ,②

,② ,反应过程中能量变化如图所示.下列说法不正确的是

,反应过程中能量变化如图所示.下列说法不正确的是

溶液中加入适量

溶液中加入适量 溶液,不同时刻测得生成

溶液,不同时刻测得生成 的体积(已折算为标准状况)如下表所示.资料显示,反应分两步进行:①

的体积(已折算为标准状况)如下表所示.资料显示,反应分两步进行:① ,②

,② ,反应过程中能量变化如图所示.下列说法不正确的是

,反应过程中能量变化如图所示.下列说法不正确的是

| 0 | 2 | 4 | 6 |

| 0 | 9.9 | 17.2 | 22.4 |

A.0~6min的平均反应速率: |

B. 的作用是增大过氧化氢的分解速率 的作用是增大过氧化氢的分解速率 |

| C.反应①是吸热反应、反应②是放热反应 |

D.反应 的 的 |

您最近一年使用:0次

2024-01-10更新

|

172次组卷

|

2卷引用:北京市第一六一中学2023-2024学年高三下学期一模适应性训练化学试题

解题方法

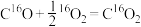

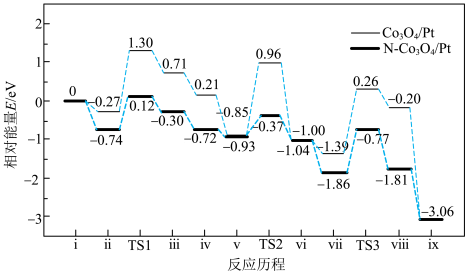

5 . 我国科学家利用两种不同的纳米催化剂(Co3O4/Pt,N-Co3O4/Pt)在室温水汽条件下实现高效CO催化氧化( ),其反应历程中相对能量的变化如下图所示(TS1、TS2、TS3分别代表过渡态1、过渡态2、过渡态3)。下列说法错误的是

),其反应历程中相对能量的变化如下图所示(TS1、TS2、TS3分别代表过渡态1、过渡态2、过渡态3)。下列说法错误的是

),其反应历程中相对能量的变化如下图所示(TS1、TS2、TS3分别代表过渡态1、过渡态2、过渡态3)。下列说法错误的是

),其反应历程中相对能量的变化如下图所示(TS1、TS2、TS3分别代表过渡态1、过渡态2、过渡态3)。下列说法错误的是

| A.效果较好的催化剂是N-Co3O4/Pt |

B.若利用 进行同位素标记实验,检测到以上反应中有 进行同位素标记实验,检测到以上反应中有 和 和 生成,说明O-H键断裂 生成,说明O-H键断裂 |

C.反应: 的 的 |

| D.若ⅱ表示H2O被吸附在催化剂表面,则Co3O4/Pt更容易吸附H2O |

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

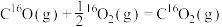

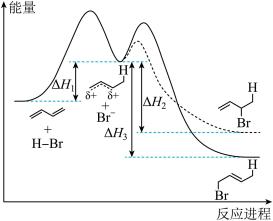

6 . 已知1,3-丁二烯与HBr加成的能量-反应进程图如图所示(图中 、

、 、

、 表示各步正向反应的焓变)。下列说法

表示各步正向反应的焓变)。下列说法不正确 的是

、

、 、

、 表示各步正向反应的焓变)。下列说法

表示各步正向反应的焓变)。下列说法

| A.选择相对较低的温度,并在较短时间及时分离可获得较高产率的1,2-加成产物 |

| B.增大溴离子浓度可以提高整体反应的速率 |

| C.根据该反应可推测,1,3,5-己三烯与HBr在高温下反应的主要产物应为CH3CH=CHCH=CHCH2Br |

D.1,3-丁二烯与HBr发生1,2-加成的反应热为 ,发生1,4-加成的反应热为 ,发生1,4-加成的反应热为 |

您最近一年使用:0次

解题方法

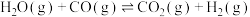

7 . 2023年10月7日,《临汾日报》发表题为《全省首家氢能源公共自行车,落地曲沃》的报道。氢能源是清洁的二次能源,水煤气的变换反应 是一种重要的制氢手段,金基二元合金团簇

是一种重要的制氢手段,金基二元合金团簇 催化水煤气变换反应发生的氧化还原机理有A和B两种途径(*表示物质吸附在催化剂上)。

催化水煤气变换反应发生的氧化还原机理有A和B两种途径(*表示物质吸附在催化剂上)。

是一种重要的制氢手段,金基二元合金团簇

是一种重要的制氢手段,金基二元合金团簇 催化水煤气变换反应发生的氧化还原机理有A和B两种途径(*表示物质吸附在催化剂上)。

催化水煤气变换反应发生的氧化还原机理有A和B两种途径(*表示物质吸附在催化剂上)。

A. 不参与制氢的化学反应 不参与制氢的化学反应 |

B. 可提高 可提高 的平衡产率 的平衡产率 |

| C.水煤气的变换反应历程中同时存在极性键、非极性键的断裂和形成 |

| D.根据图2,反应途径A更有利于水煤气的变换反应 |

您最近一年使用:0次

2024·广东·模拟预测

名校

解题方法

8 . 直接将CO2转化为有机物并非植物的“专利”,科学家通过多种途径实现了CO2合成甲醛,总反应为 。转化步骤如下图所示:

。转化步骤如下图所示:

(1)甲醇与甲醛中∠OCH键角较大的是_______ ,导致键角不同的原因是_______ 。

(2)已知 ,则总反应的

,则总反应的

_______ (用图1中焓变以及 表示)。

表示)。

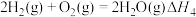

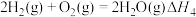

(3)T℃,在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2和一定量H2,只发生可逆反应①。若起始时容器内气体压强为1.2kPa,达到平衡时,CH3OH(g)的分压与起始投料比[n(H2)/n(CO2)]的变化关系如下图2所示

(i)若5min时到达c点,则0~5min时的平均反应速率v(H2)=_______  ;

;

(ii)Kp=_______ (写计算表达式);

(4)在恒温恒容条件下只发生反应②。关于该步骤的下列说法错误的是_______。

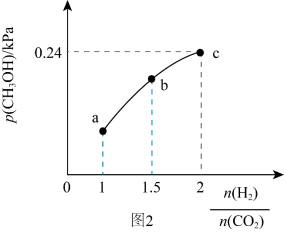

(5)已知Arrhenius公式: (Ea为活化能,k为速率常数,R和C为常数)。反应①②的有关数据分别如下图3所示,Ea相对较小的是

(Ea为活化能,k为速率常数,R和C为常数)。反应①②的有关数据分别如下图3所示,Ea相对较小的是_______ (填编号①、②);研究表明,加入某极性介质有助于加快整个反应的合成速率,原因可能是_______ 。

。转化步骤如下图所示:

。转化步骤如下图所示:

(1)甲醇与甲醛中∠OCH键角较大的是

(2)已知

,则总反应的

,则总反应的

表示)。

表示)。(3)T℃,在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2和一定量H2,只发生可逆反应①。若起始时容器内气体压强为1.2kPa,达到平衡时,CH3OH(g)的分压与起始投料比[n(H2)/n(CO2)]的变化关系如下图2所示

(i)若5min时到达c点,则0~5min时的平均反应速率v(H2)=

;

;(ii)Kp=

(4)在恒温恒容条件下只发生反应②。关于该步骤的下列说法错误的是_______。

A.若反应②正向为自发反应,需满足 |

| B.若气体的平均相对分子质量保持不变,说明反应②体系已经达到平衡 |

| C.增大O2的浓度,HCHO(g)的平衡物质的量分数一定增大 |

| D.反应②体系始终存在v生成(H2O2)=v消耗(CH3OH) |

(Ea为活化能,k为速率常数,R和C为常数)。反应①②的有关数据分别如下图3所示,Ea相对较小的是

(Ea为活化能,k为速率常数,R和C为常数)。反应①②的有关数据分别如下图3所示,Ea相对较小的是

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

9 . 已知阿仑尼乌斯公式是反应速率常数随温度变化关系的经验公式,可写作 (k为反应速率常数,

(k为反应速率常数, 为反应活化能,R和C为大于0的常数),为探究m、n两种催化剂对某反应的催化效能,进行了实验探究,依据实验数据获得曲线如图所示。下列说法错误的是

为反应活化能,R和C为大于0的常数),为探究m、n两种催化剂对某反应的催化效能,进行了实验探究,依据实验数据获得曲线如图所示。下列说法错误的是

(k为反应速率常数,

(k为反应速率常数, 为反应活化能,R和C为大于0的常数),为探究m、n两种催化剂对某反应的催化效能,进行了实验探究,依据实验数据获得曲线如图所示。下列说法错误的是

为反应活化能,R和C为大于0的常数),为探究m、n两种催化剂对某反应的催化效能,进行了实验探究,依据实验数据获得曲线如图所示。下列说法错误的是

A.在m催化剂作用下,该反应的活化能 J⋅mol-1 J⋅mol-1 |

| B.对该反应催化效能较高的催化剂是m |

| C.不改变其他条件,只升高温度,反应的活化能不变 |

| D.无法根据该图像判断升高温度时平衡移动的方向 |

您最近一年使用:0次

2023-06-19更新

|

973次组卷

|

3卷引用:河北省沧州市盐山中学2023届高三三模考试化学试题

名校

解题方法

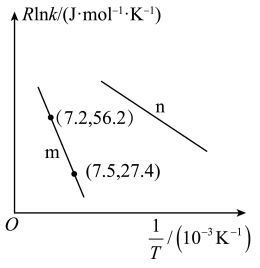

10 . 甲苯与乙酰氯( )在无水

)在无水 催化下发生反应,其反应机理如图所示。乙酰氯经过步骤I得到的中间体可能存在P、O两种形式,且其缺电子的结构与甲苯的π电子云作用生成过渡态π-络合物N,经过步骤Ⅱ得到σ-络合物M。下列说法错误的是

催化下发生反应,其反应机理如图所示。乙酰氯经过步骤I得到的中间体可能存在P、O两种形式,且其缺电子的结构与甲苯的π电子云作用生成过渡态π-络合物N,经过步骤Ⅱ得到σ-络合物M。下列说法错误的是

| A.中间体P、Q中不饱和碳原子的杂化方式相同 |

| B.该反应的决速步是步骤Ⅱ |

C.甲苯与乙酰氯反应过程中有反应 发生 发生 |

D.虚线L可表示 与 与 反应过程中的能量变化 反应过程中的能量变化 |

您最近一年使用:0次

2023-06-01更新

|

317次组卷

|

4卷引用:山东省日照市2023届高三下学期三模化学试题