材料 改革官僚机构是戊戌变法的重头戏。有学者认为封建王朝末期的改革之所以成效极其有限,很大程度上是因为统治者用于发动改革的官僚队伍本身就是一支腐败之师。因此,封建王朝的历次改革都将精简机构与人员作为挽救王朝命运的措施之一,戊戌变法也不例外。甲午战后,光绪帝为奋发自强,命督抚廷臣保举人才以备调用,于是各方保举折片络绎不绝,然光绪帝尤对维新党人青睐有加,授予他们极高的品衔,有利于推动维新变法的同时,也使维新派陷入与老资格官员的尖锐对立之中。此外,光绪帝还对官僚机构以大刀阔斧之势进行改革。1898年6月,仅京师一地被裁撤衙门就达十余处,被裁的官员胥吏“将及万人”,以致“朝野震骇,颇有民不聊生之戚”。“凡遇新政诏下,枢臣俱模棱不奉,或言不懂,或言未办过”。地方督抚看到京师乱象后,其原本的观望态度变成敷衍,裁撤诏令在地方成为一纸空文。

——摘编自熊小欣《再论戊戌变法失败的原因》

(1)据材料,概括戊戌变法改革官僚机构的原因及举措。

(2)据材料并结合所学知识,分析戊戌变法中改革官僚机构失败的原因以及对后世改革的启示。

材料一 中国金融经济,在历史上最低限度有三次突然猛进。此即西周至两汉,唐宋之间,明清之际。但无一次其突出使中国经济史改观。明末之巨商,多为盐商,但因食盐由官厅专卖,其能在此间牟利者,多为官僚资本,亦官商不分。商人至互相合作,共同经营之情形已屡见不鲜,其任事者为“亲戚知交”,则虽无效能亦不便辞退。明朝的政策,缺乏积极精神,虽严格执行中央集权,却不用这权威去扶助先进的经济部门,而是强迫它与落后的经济看齐。

——摘编自黄仁宇《放宽历史的视界》

材料二 明清时期江南地区的社会经济发展到一个新的高度,农产品的交换与流通日益频繁,农村草市及定期市逐渐演化为商业性的聚落。随着人口快速增长,江南地区人民以副业生产中寻找生活的出路,广泛种植棉花和从事棉坊织业。商贩在农村的某些交通便捷之处设立收购点,又将北方的棉花转贩到江南。这样,以棉纺织业为中心的商业活动,促成了江南地区市镇的蓬勃兴起。植桑养蚕产丝是江南农民的另一个主要副业。从16世纪到18世纪,江南地区各州县市镇的数量,平均增加加一二倍以上,许多为市镇从一个小小的村落,快速发展成力地方贸易中心,且往成为数千户或万户人口的大市镇。——摘编自袁行霈主编《中华文明史)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清商业未能“使中国经济史改观”的原因。

(2)根据材料二概括明清时期江南地区市镇的特点,并简析江南地区市镇发展的原因。

材料一 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一-王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一-的秦,汉皇朝。

——白寿彝总主编《中国通史》

材料二 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国……而藩国大者,夸州兼郡,连城数……

——《汉书》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出"大国争霸”出现的政治和经济原因,并分析其客观进步作用。

(2)根据材料二和所学知识,指出汉初又分封王侯的原因及影响。为解决上述“问题",汉武帝采取了哪些措施?

材料 抗战时期工厂内迁和中国西部的工业不是政府为西部地区的工业化而采取的经济发展战略,也不是沿海沿江地区工业向西部的拓展和转移,而是沿海沿江工业较发达地区来必避免占领而发生的带有明显避难、位移和抗敌性,是靠“战争之手"在特殊历史背景下的战时政治经济的产物、这种特殊性虽然可以一时刺激西部地区的近代工业的发展,但这种发展不可能正常、稳定和有步球有计划的进行,另一方面,抗战时期西部工业发展虽有虽有战争强化的假本繁荣,但也推动社会进步,为日后西部地区工业发展创设一些条件和留下一定的基础,这也是不容忽视的事实。

——摘自《抗日战争时期工厂内还及其对大后方工业的影响》(诸葛达)

(1)根据材料并结合所学知识,概括抗战时期工厂内迁的主要原因。

(2)根据材料井销合所学知识,简要评价抗战时期工厂内迁的历史作用。

材料一

隋唐时期,中国的医药学获得长足发展,唐初,政府下令天下郡县将各地所产药材按实物绘描成图,并制定统一的收录删节标准,举全国之力历时两年完成药典《新修本草》(又称《唐本草》)。此书完成后颁行全国,作为医学用药通用标准,并被列为唐中央医疗行政管理机构——太医署的教科书。日本、朝鲜也以此书为医药学教育教材。唐太医署除设太医令等行政、教学管理人员外,下设医科、针科、按摩科等科,医科之下又分内科、外科、小儿科、五官科、理疗科等临床治疗学科,教师根据不同水平分为博士、助教、医师、医工等。太医署在学制和晋升考核方面有严格规定,课程设置和分科教学制度也比较严谨。地方也多办有医学校,“掌州境巡疗”,”医药博士以百药救民疾病”。另外,唐朝医者敢于当皇帝面揭穿长生不老的骗局,对因服食丹药中毒引发病症甚至死亡的现象予以批判。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二

近代以来,西方医学传入中国,中西医之间不断发生论争。1929年,有人向政府提出废止中医的提案、引起中医从业者和部分民众的反对,国民政府相关部门虽公开表示并无废止中医意图,但仍坚持歧视中医的作法,阻碍了中医药的发展。新中国成立后,党中央提出“团结中西医”的方针,以改变民国以来中西医对立和歧视中医的局面。1954年,党中央“大力号召和组织西医学习中医,鼓励那些具有现代科学知识的西医,采取适当的态度同中医合作,向中医学习,整理祖国的医学遗产;纠正对待中医的武断态度和宗派主义情绪,巩固地建立中西医之间相互尊重和团结的关系,使我国固有的医药知识得到发展,并提高到现代科学的水平。”

——摘编自郑谦、庞松主编《中华人民共和国通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝医药学发展的表现并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述新中国成立后“团结中西医”方针实施的意义。

| A.证明中国进行社会政治变革的必要性 | B.寻找甲午中日战争日胜中败的原因 |

| C.批评洋务运动未能使中国富强 | D.比较中日近代化道路的异同 |

材料一 二战后,西方国家进行了不同程度的以市场经济为基础、以强化国家干预为核心的经济政策调整,谋求资本主义的生存与发展。这些调整取得了一定成功,经济增长一度较快。20世纪70年代,主要资本主义国家出现“滞胀”现象,各国再次实行调整,适当减少政府对经济的干预,一种政府干预与市场相结合的“混合经济”发展起来。

——整理自人教版《高中历史必修二》

材料二 新中国成立后,进行了社会主义建设的曲折探索,奠定了中国现代化的工业基础。1978年中共十一届三中全会召开,实现了伟大的历史转折。自此以后,中国通过改革开放建立起社会主义市场经济体制,成功开辟出一条中国特色的社会主义发展道路。

——摘自统编版高中教科书《中外历史纲要》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析二战后初期西方国家进行经济政策调整的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较二战后中西方经济政策调整的异同。

材料一 明代的通货经历了从钱(金属铸币)钞(纸币)为主,银、谷、缣帛等实物货币并行到银钱兼用、白银为主的结构转变,16世纪40年代,即明朝嘉靖年间,白银货币化已经呈现出基本奠定的态势,白银渗透到整个社会。明初贫农出身的朱元璋欲图构建一个反市场的劳役和实物经济制度,导致货币经济和市场极度萎缩。15世纪、16世纪明代市场快速发展,市场力量使明初通货结构承受着内部紧缩的压力。同时,全球经济贸易结构的发展与中国在东亚贸易圈中的主导地位,使得明代的宝钞与铜钱难以充当世界货币的职责;海外白银的大量流入使得明代的通货结构转变成为可能。

——摘编于邱永志《明代货币结构的转变及其原因:以白银的货币性质为分析视角》

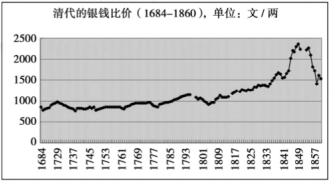

材料二

——杨端六《清代货币金融史稿》

(1)根据材料一,概括指出明代通货结构的变化及原因。

(2)材料二显示鸦片战争前后中国出现了“银贵钱贱”的现象,一般认为导致该现象的主因是中国的白银大量外流,结合所学知识分析这一时期造成中国白银外流的主要原因。

材料一 在《周礼》中,借贷被称为“贷”“取予”“同贷财”,反映借贷关系的“债”则被称作“责”。西周时期,政府规定民间借贷活动必须在国家法定的利息下进行,违者要受到处罚。“凡民同贷材者,令以国法行之。犯令者,刑罚之。”民间借贷必须立契约文书,“听取予以书契”。官府通过借贷契约文书来判定民间债务纠纷,“凡有责者,有判书以治,则听”;“凡属责者,以其地傅而听其辞”。

——摘编自谭光万《中国古代农业商品化研究》

材料二 宋代农民作为小生产者的主体部分,借贷虽出于情势之逼迫,并非个人意愿,但却是他们的一种生产、生活的常态。中国是个灾害频发的国家,加之小农是小生产者,抵御灾荒的储备(资金和粮食)不足,一旦遭遇灾荒年份,则小农必须依赖于借贷。南宋后期著名理学家真德秀说:“中人一家之产,仅足以供一户之税。遇有水旱疾厉,不免举贷逋欠。”他在另一奏疏中说。农民“一有艰歉,富民不肯出贷,则其束手无策,坐视田畴之荒芜,有流移转徙而已”。

——摘编自王文书《宋代借货业研究》

(1)根据材料一,概括中国古代民间借贷的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋代农民借贷“常态”现象形成的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代民间农业借贷的影响。

材料一:孟子和荀子都是孔子思想的追随者……他们进一步发展了孔子的学说,但是他们就个人而言都未取得成功。……到底什么时候变革统治者才是合法的?废掉现存的王朝之后,怎样确定谁是老天指定的继承者呢?孟子的答案是聆听“人民”的呼声……这种理论贯穿了整个中国历史长河。

--【德】艾伯华《中国通史》

材料二:公元前124年,汉武帝……建立太学……太学把儒家学说--此时唯一已经发展到足以提供严格的知识训练的文化传统一作为基本课程。而具有讽刺意味的是,在管理中他仍然依靠法家学派关于政府原则的学说,通过把儒家思想作为官方的意识形态,汉武帝确保了儒家思想在中国的长期存在。

--《新全球史》

(1)据材料一,概括孟子关于君主施政的主张。结合所学知识,分析孟子在当时“未取得成功”的原因。

(2)据材料二,指出汉武帝巩固统治的措施。