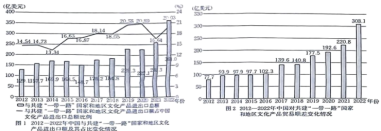

材料一

——据商务部文化贸易公共信息服务平台统计

材料二 “一带一路”倡议提出以来,中国与共建“一带一路”国家的文化贸易在影视等特色文化产业的文化产品传播上取得了前所未有的突破。自“一带一路”倡议实施以来,中国影视作品在东南亚、西亚、南亚和俄罗斯等市场的传播力和影响力不断增强。2015年,中国向东南亚出口电视节目总额达到12397.39万元,占电视节目出口总额的24.15%,2016年提升到31.50%。影视等产业的文化传播,向共建“一带一路”国家人民展现了中国的社会风貌和人民精神面貌,使中国的国家形象和文化魅力更加直观、丰满。

材料三 随着美国“重返亚太”战略的实施,巴以冲突、乌克兰危机等事件的发生,持续给“一带一路”周边地区的安全环境蒙上了阴影。而全球经济正经历下行阶段,增长动力减弱,各种深层次矛盾进一步凸显。受经济下行影响,“逆全球化”风潮涌起,贸易保护主义抬头,严重阻碍了全球产品和服务的流动,加重了全球经济运行负担。

——材料二、三均摘编自任力等《中国与共建“一带一路”国家文化贸易成效、挑战与对策》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中国与共建“一带一路”国家文化贸易取得的成就及其意义。(2)根据材料三并结合所学知识,指出中国“一带一路”倡议面临的挑战,并谈谈你的应对策略。

材料一 鉴于匈奴时常侵扰西北边郡,文帝采纳了晁错的建议——募民实边,通过优厚条件吸引民众充实西北边疆。到公元前127年,“募民徒朔方十万口”。武帝元鼎六年(前111年),在西北边地设张掖、酒泉郡,置田官,“斥塞卒六十万人戍田之”,军屯戍边由此成为安置移民的一种主要方式。此外,政府还通过迁徙罪犯及家属戍边、迁降率于边郡等向西北边疆移民。这些政策既开发了边疆又保卫了边疆。

——摘编自翟麦玲《两汉西北边疆移民政策比较研究》

材料二 北人南迁基本概况简表

| 概况 | 魏晋南北朝时期 | 唐朝中后期及五代十国时期 | 宋金对峙时期 |

| 迁移持续时间 | 东汉末到南北朝末期 | 公元755年至五代十国末期 | 公元1126年至1279年 |

| 迁入地域范围 | 四川盆地、江南、江东地区 | 江南、江淮、荆湘以及岭南、闵中一带。 | 长江流域、珠江流域、甚至岭南和广西。 |

| 迁移人口数量 | 仅313年至450年就有90万人 | 仅“安史之乱”时期就有约100万人。 | 大约在500万人左右 |

——摘编自林宪生、王钦《中国古代北人南迁高潮的成国变化——基于推拉理论的分析》

(1)根据材料一,概括汉朝西北边弧移民的措施。

(2)根据材料二,指出魏晋南北朝至宋金时期北人南迁的变化趋势。根据上述两则材料并结合所学知识,谈谈影响人口迁移的因素。

材料一 ……唐代之史可分前后两期,前期结束南北朝相承之旧局面,后期开启赵宋以降之新局面,关于政治社会经济者如此,关于文化学术者亦莫不如此。

——摘编自陈寅恪《论韩愈》

材料二 陈寅恪先生说过:“吾国历史上,其真能于思想上自成系统,有所创获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。此二种相反而适相成之态度,乃道教之真精神,新儒家之旧途径”。

——摘编自金岳霖《冯友兰<中国哲学史>审查报告》

从文化学术的视角说明材料一中“新局面”的内涵,结合唐宋相关史实,谈谈你对材料二中观点的理解。

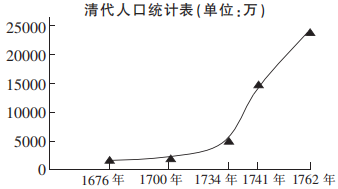

材料一

——南开大学历史系主编《清实录经济资料辑要》

材料二 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒耐旱产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化。

——摘编自李龙潜《明清经济史》

材料三 或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。……曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?日:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。然一家之中有子弟十人,其不率教者常有一二、又况天下之广,其游惰不事者何能——遵上之约束乎?一人之居以供十人已不足,何况供百人乎?一人之食以供十人已不足,何况供百人乎?此吾所以为治平之民虑也。

——选自洪亮吉《意言·治平篇》

(1)根据材料一、材料二指出清朝人口高速增长的时期,并结合所学分析这一时期人口高速增长的原因。

(2)根据材料三并结合所学分析人口高速增长带来的问题,并概括材料二中提出的具体应对措施。

(3)根据材料结合所学,谈谈你对人口问题的认识。

材料 宋朝“积弱”之说本自宋人,也是元明清乃至民国时期较为一致的看法。当代学人从不同角度对这一问题进行了重新审视。

宋与辽夏金元历次大型战役胜败统计

| 进攻型战争 | 防御型战争 | |||

| 失败 | 成功 | 失败 | 咸功 | |

| 宋辽战争 | 3次 | 0次 | 2次 | 6次 |

| 宋夏战争 | 6次 | 0次 | 0次 | 2次 |

| 宋金战争 | 2次 | 3次 | 5次 | 2次 |

| 宋元战争 | 0次 | 0次 | 8次 | 6次 |

——据李华瑞《宋朝“积弱”说再认识》整理

(1)根据材料并结合所学知识,分析长久以来宋朝“积弱”说流行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你认为在研究历史问题时应坚持哪些原则。

材料一察举制度从出现到成熟经历了近百年的历程,至曹魏时被九品中正制取代,是统治阶级在其统治区域内公开的、大规模的选拔人才的方式。察举制度的实施,为汉朝选拔了大批德才兼具的官吏,壮大了统治阶级力量,对当时社会经济、文化、政治的发展和繁荣产生了不可估量的作用,它是大一统的汉朝统治中国四百年的重要基石。察举制度对社会政治的稳定产生了巨大的作用,它的实施使包括边远地区、少数民族在内的各地优秀人才都有机会参与国家政治,特别是生活在下层的有识之士。这批人知百姓疾苦,历经下层生活之艰辛,直言善谏,对统治集团人员结构的改善,中央与地方声气之相通都起到了积极作用,并且纯洁了吏治和社会风气。

——摘编自吕承《浅析汉代察举制度》

材料二隋炀帝开创进士科,是科举制形成的重要标志,进士科成了后来科举考试的重要科目。同以往人才选拔制度相比较,科举考试对知识等各方面的考核更为客观、具体。人才的选拔淡化出身,关注的是人的才学、品德等内容。隋朝科举制在分科取士上还存在一些不足。隋朝灭亡后,唐朝政府力求使科举制更加系统完善。为此,唐朝增设了考试科目,对考试内容的要求也越来越高,扩宽了选举范围,发掘了更多的优秀人才,推动社会发展进程。同时,唐太宗还设立了国子监、支持民间开设学校,发展教育。武则天创立了武举与殿试。武举主要由兵部来考核,表现突出者就能够直接授官,殿试则是由皇帝亲自进行策问。

——摘编自邓文睿《中国古代科举制度发展的历程及其历史影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析汉化察举制的积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代察举制与唐代科举制的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈科举制度对当代人才选拔的启示。

材料

| 商代已经使用木朱等农具,二人或多人共同耕种,相互协作,商汤曾派毫人帮助葛人种地。卜辞是商代占卜的记录,其中,“求而”“求睛”“求禾”等关心农业生产丰歉的占卜现象屡见不鲜。甲骨卜辞中多次见到“其受年”(能获得丰收吗)的问语主要的农作物参,稷、麦,稻板(豆类)等,都见于卜辞。 ——摘编自张卫亚《先秦重农抑商思想发展浅析》 | 甲骨文 | 现代汉字 |

| 黍 | |

| 粟 | |

| 稻 | |

| 麦 |

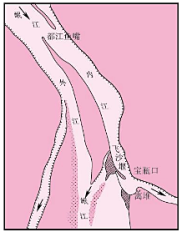

材料二

| 鱼嘴 位置选择:岷江流速腺减地带 施工方法:借鉴古代用竹笼装卵石的方法制成杩槎,挡水节流,第一次排沙 作用:分水。将岷江水分成内江、外江。内江灌溉、外江泄洪。 |

| 飞沙堰 作用:第二次排沙。最大排沙量可达98%。 | |

| 宝瓶口 在玉垒山伸向岷江的长脊上开口 作用:自动控制内江的进水量,起到节制闸的作用。 |

材料三 卷一:耕田、收种、种谷;

卷二:大豆、大小麦、水稻…

卷三:种蒜、种韭、种首蓿…

卷四:栽树、种枣、种木瓜…

卷五:种桑、养蚕…

卷六:养牛、马,养羊…

——摘自(北朝)贾思勰《齐民要术》目录(节选)

(3)(齐民要术》是我国现存最早的一部较为完整的农书。从材料三看,称(齐民要术)》为“农书”是否全面、合理?简要解释你的回答

8 . 材料一 齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!……”季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”

——《论语·颜渊》

材料二吾将以教主尊孔子。……而教主不足以尽孔子。教主感化力所及,限于其信徒……举中国人,虽未尝读孔子之书者,而皆在孔子范围中也……吾将以教育家尊孔子。……而教育家不足以尽孔子。教育家之主义及方法,只能适用于一时代、一社会,而孔子之教育,则措四海而皆准,俟百世而不惑也……吾将以政治家尊孔子。……食政治家之赐者,不过一国……不过百年,而孔子之因时的政治,可以善当时之中国,可以善二千年迄今之中国……

——梁启超《世界伟人》

材料三 孔子之道,远传于四域之外,东经朝鲜,波及日本,南则风靡于安南……孔子之道,又流行于欧美。英、法、德、美、意、奥之学者,热心研究孔子者,岁炽日烈……就全世界观之,《论语》之价值,已与《新约全书》竞胜。

——日本学者儿岛献吉郎《诸子百家》

请回答:

(1)依据材料一,概括孔子的主要政治观点。

(2)材料二从哪些方面评价了孔子?

(3)根据材料二,概括作者评价的主要依据。

(4)综合上述材料,简要谈谈“孔子之道”在人类文明历程中的地位。

材料一 韩国派遣水工郑国游说秦王嬴政修建大型水利工程。嬴政采纳郑国建议后,发现这是韩国的阴谋,于是下令驱逐所有其他诸侯国的人。为此,李斯上《谏逐客书》,促使嬴政改变了主张,网罗了天下英才。其理由是:臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大:河海不择细流,故能就其深;玉者不却众庶,故能明其德。……夫物不产于秦,可宝者多:士不产于秦,而原忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

——《史记·李斯列传》

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举制显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,从人才角度分析秦成为强国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括科举制对唐王朝统治的作用。

(3)结合上述材料,谈谈你对选才用人的认识。

材料一 周人认为,天的最主要权威在于天命予夺,而天命予夺的标准是统治者是否有“德”。有“德”,天命就可永保政权存续;无“德”,则天命不保。在周公看来,保民即为有德,保民也即敬天,“往敷求于殷先哲王用保父民,汝丕远唯商老成人宅心知训。别求闻由古先哲王用康保民”。商纣王由于不勤于政事,对老百姓残暴,沉湎于酒色,没有什么德政可以让天知道,因此,天就不再保佑他,殷人就失去了政权。总之,“德”与“天”信仰的结合是西周宗教的突出特征。新的天命思想的出现,一方面固然是因为周人在更大范围取得了天下的统治权;另一方面也是周人要确立自己政权的合法依据使然。

材料二 在社会生活治理上,西周统治者特别注重礼对社会成员言行规范的作用。除了礼治外,西周统治者也注意用刑,并且在用刑上坚持“慎罚”原则,只不过刑所调整的行为对象不是贵族而是平民和佃农。西周统治者的社会治理思想表明,他们在谋求政权的稳固,为此,需要把“统治集团与被统治者之间的关系保持在一定的限度之内,而不能过分地搜刮和压榨,更不能凭借武力肆意地屠戮和镇压”。

——材料一、二均摘编自李默海《国家治理视角下的西周政治制度》

(1)根据材料一,概括周人的宗教意识观念并分析其目的。

(2)根据材料二,指出西周统治者在社会治理上的特点,并结合所学知识说明礼乐制度的作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈西周的治国思想文化对我们现代国家治理的启示。