材料一 非西方国家和地区的史学是学习西方史学后建立的,缺乏从自己的历史出发建立的理论,因此现在的世界史只是一种准世界史。

——摘自马克垚《困境与反思:“欧洲中心论”的破除与世界史的创立》(2006年)

材料二下表《全球史评论》刊载论文统计表(单位:篇)

| 辑号 | 出版年份 | 主题 | 论文数 | 译文 | 国内 | 理论和评论 | 实证 | 转载 |

| 3 | 2010年 | 中外文明互动 | 17 | 5 | 12 | 3 | 14 | 0 |

| 4 | 2011年 | 全球环境史 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 |

| 5 | 2012年 | 文明、相遇、互动、共生 | 16 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 |

| 7 | 2015年 | 多维视角下的地方与全球 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |

| 11 | 2016年 | 欧亚大陆的联系与交流 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |

| 13 | 2017年 | 跨文化视野中的“他者” | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 0 |

| 14 | 2018年 | 全球视野下的环境史 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 |

| 15 | 2018年 | 全球视野下的中国、周边与世界 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 |

| 16 | 2019年 | 全球史视角的妇女与性别研究 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 |

| 17 | 2019年 | 世界历史中的中国 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 |

——统计摘编自《全球史评论》

(1)根据材料一、二,概括当代中国全球史研究的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国全球史研究的意义。

材料一 明末清初的著名思想家顾炎武,学识渊博,身体力行,把书本知识和实地调查相结合,写出《天下郡国利病书》等著作。在《与友人论学书》中,他谈到为学应该“博学于文”和“行己有耻”。他在其代表作《日知录》中提到“以天下之权,寄天下之人”,“易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”

——摘编自马执斌《明清时期的文化》

材料二 近代启蒙的根本含义是人性的觉醒、个性的解放、人格的独立。而中国从19世纪末开始的启蒙运动,是一场在民族危机的刺激下兴起来的,以救亡图存为目的,以制度改革为主旨的政治启蒙运动,它对于个性解放并不很关注。“天赋人权”的呼喊和“新民”的鼓吹,是在20世纪的头一个十年出现的,但是它们却被淹没在政治论战和武装革命的波涛中,只是到了新文化运动时期,中国的启蒙运动才把唤醒“国民之自觉”作为根本任务。

——摘编自张岱年等《中国文化概论》

材料三 每个时代都有每个时代的精神,每个时代都有每个时代的价值观念。 国有四维,礼义廉耻,“四维不张,国乃灭亡。”这是中国先人对当时核心价值观的认识。在当代中国,我们的民族、我们的国家应该坚守什么样的核心价值观?这个问题,是一个理论问题,也是一个实践问题。经过反复征求意见,综合各方面认识,我们要倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。

——摘编自习近平《青年要自觉践行社会主义核心价值观》

(1)根据材料一,概括顾炎武的主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代思想主张的变化并分析其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析践行社会主义核心价值观的历史意义和现实意义。

材料一 元代,广东制造的“广船”多为海舶,其有数百人居其上,“中积一年粮,豢豕酿酒其中”,舶上的房室多则有百间以上者,这些海舶来往南海、印度洋、波斯湾间。进入明代,“凡舟车之制,曰黄船,以供御用;曰遮洋船,以转漕于海;曰浅船,以转漕于河;曰马船、曰风快船,以供送官物;曰备倭船、曰战船,以御寇贼”。嘉靖之后,船体较大的海舶,鲜有出现。明人说既然“不能走海,则不作大糟”。15世纪末至16世纪初,葡萄牙人和西班牙人开通东西航线之后,西方殖民主义者接踵而来。南洋各国对中国的传统朝贡贸易,几乎停止了。

——摘编自叶显恩《明代广东的造船业》

材料二 1865年,曾国藩、李鸿章在上海创办了江南制造局。1866年,左宗棠在福州创建了福建船政局。这两处近代工厂的创建结束了中国没有以蒸汽机为动力的近代化大机器生产的历史。江南制造局的技术设备主要源自赴美国购买当时属于较先进的全新设备一万多台套。福建船政局委托法国人招请一批外国技术人员,进行船厂设计、组织基建、由法国进口成套设备并由他们安装。西方在1850年开始盛行铁木混合结构船,也称铁肋船,船政局在1876年就着手制造铁肋船。西方在1860年开始盛行钢质船,而船政局第1艘钢质船则始建于1886年。这艘钢甲巡洋舰“龙威”号在编入北洋海军序列后改名为“平远”。江南制造局翻译馆出版发行的西方科学专著,广为流行,为嗣后中国开办的新式学堂用作教科书,影响很大。

——摘编自席龙飞顿贺《中西文化交流与中国近代造船业》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出元明时期广东造船业的变化并分析原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括晚清中国造船业发展的特点,并分析其发展的积极影响。

材料一 戊戌变法后,梁启超在追述《中外公报》之缘起时所说,“甲午丧师之后,国人敌忾心颇盛,而最初着手之事业则欲办图书馆及报馆”,一时间“行省报馆如鲫”。纵观戊戌维新时期创办的报刊,无一不以“救亡图存”相标榜,翻开这一时期新兴报刊之政论,哪一篇不以民族危亡相砥砺?“哀哀长鸣,血泪盈简”,《湘报》就是一例。诸如“大危可危”“大局日危”“俄占金州”“日人要挟”“德人又索地”等这类题目的报道,几乎天天都有。

——摘编自徐柳凡等《戊戌维新时期报刊勃兴之原因及其特点》

材料二

| 报名 | 创刊年份 | 创办人 | 报刊宗旨 |

| 《湘报》 | 1898 | 熊希龄、梁启超、唐才常谭嗣同 | 专以开风气、拓见闻为主 |

| 《湘学新报》 | 1896 | 江标 | 思以体用赅贯之学,导湘人士 |

| 《清议报》 | 1898 | 梁启超等 | 发明东亚学术以保存亚粹 |

——摘编自刘斌《嬗变与转型——晚清启蒙运动与报刊现代化互动关系透视》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述戊戌维新时期创办报刊的意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出维新运动时期报刊创办的特征,并分析维新派以创办报刊为主进行思想启蒙的原因。

材料一 随着农村改革向全省推进,安徽农村经济也发生了深刻变化。人们在思考,社会主义经济体制到底是什么样的?其道路如何走?既然改革能在农村调动人们的积极性,解放生产力,那么城市为什么不能进行改革?一度时期,包字进城,一包就灵,在城市中普遍推广。自从农民有了多余农产品,自主交换也随之而来。1979年国家首先松动了农产品的价格管制,大幅度地提高了18种重要农产品的收购价格,提高幅度达22.1%。1983年国家规定农民完成粮食收购任务后可多渠道经营,价格由双方议定,也即市场价格。自此展开了粮食价格的双轨制。我国劳动力开始向非产业转移,谋求创业、一大批乡镇企业应运而生;接着是成亿计的劳动力外出进城打工,这些都成为必然趋势,经济增长中的人口红利由此而出现,前后达30年之久,至今还没有结束。

——摘编自孙自铎《农村改革对社会主义市场经济体制确立的贡献》

材料二 邓小平1992年春天的南方谈话是一个具有重大历史意义的事件,改变了许多根深蒂固的观念。社会主义成为一种“弹性的解释体系”,是与多元化的所有制结构、承认收入差异性以及更重视价格配置资源作用的市场经济体制相联系。这些观念对于确立市场经济的体制改革目标和1999年宪法的修改都具有先导意义。40年来,中国采取的是一种渐进式的以制度的局部创新和地域的局部开放为突破口的改革模式,在旧有的传统体制尚未彻底消失的前提下进行新体制的尝试。中国的经济改革具有渐进性变迁和激进性变迁相融合的特征。中国的总体经济改革总体上无疑是渐进式的,具有试错的“摸着石头过河”的特征。

——摘编自王曙光《中国经济体制变迁的历史脉络与内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村改革对社会主义市场经济体制确立所作出的贡献。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1978年以来中国经济体制改革及完善过程遵循的内在逻辑。

(3)如果进行课题研究,研究新时期中国经济体制改革还可以补充哪些类型的史料,至少列出两种。

材料一 明清时期城多呈现出“一体化”的特征,城多间人口流动更为频繁,更为自由。由于农业部门的剩余增长有限,农业人口向非农业人口转移,其中一部分流入大型城市,另一部分则流入近域的集镇从事手工业生产。在农村集市发展的影响下,未从乡村体系中流出的部分农民也开始从事服务于市镇消费的商业化农业生产,如江南地区农村以输出棉布,绸蛾为主要生计。工商业者也出现了从事农业的情况,其兼业形式基本都是以消费市场的需求为主。当农产品经济不景气的时候,专业的工商业者就会增多;而当手工业生产条件恶化,工匠又会转为从事农业,所谓“四民”分业已远无法概括行业间或部门间分工的实况。这些变化“模鞠了城多界限”,而将农村与城市、小农与市场联系在一起。

——摘编自陈海明《中国城多的复合双重结构——唐宋以来城多发展脉络的启示》

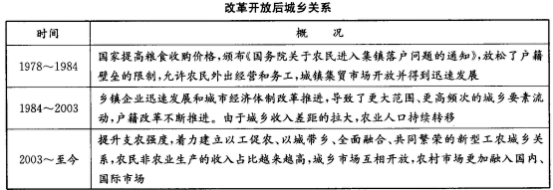

材料二

——摘编自买丰华韩文龙《改革开放四十年的城多关系:历史脉络、阶段特征和未来展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期城乡“一体化”的主要表现及其推动因素。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳改革开放后我国的城乡关系发展趋势。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对城乡一体化的认识。

材料一 1919年4月底,中国在巴黎和会上交涉失败、日本要求中国撤换两个专使的消息纷纷传来,北大学生开了一个会,并且捐了几百块钱:一方面用于打电报给巴黎和会中国代表,要求他们坚持:一方面用于通电全国,反对因为外国压迫而撤换本国专使。这两个电报打出以后,所捐电报费还存300元左右,后拿出来买竹布等游行用品。5月3号,北大同学们在宿舍和新潮社(位于红楼一层22号)内奋战一夜。用长竹竿做大旗子,小竹竿做小旗子。并且推罗家伦撰写《北京学界全体宣言》印刷多份散发。第二天早上,他们还准备了一个英文的备忘录,送给各国使馆。而三个总代表因为准备有关文件,直到下午1点10分左右才赶到天安门集会。

——摘编自1931年罗家伦《关于五四运动的回忆》

材料二 北京特约通信北京学界之大举动:昨日之游街大会,曹汝霖宅之焚烧;青岛问题之力争,张宗祥大受夷伤。乃于昨日(四日)星期休假国立大学及各专门学校学生举行游街大会,以为国民对于外交表示誓正到底。午后一时许,各校学生结队数千人在天安门齐集。各执白旗,大书誓死力争青岛,不争回青岛毋宁死,取消二十一条等语。

——摘自1919年5月5日天津《大公报》

今日午后两点,各校生五千人入使馆界,执旗书“誓死争青岛”及“卖国贼陆曹章”的字样。后又拥至曹宅,初极文明,警察弹压,激动公愤,有举火烧宅者。(四日下午九钟)

——摘自1919年5月6日上海《中报》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两则材料的不同史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明你能确认的历史事实和结论。

材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二

材料三 在对辛亥革命失败原因的痛苦反思中,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,“欲图根本之变革”,必需改变国民性,必须发动一场思想运动,使人们从封建思想的束缚中解放出来。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)据材料一概括清政府“举步维艰”的原因。(2)据材料二并结合所学知识,指出图中人物为救亡图存进行的主要探索。

(3)据材料三概括人们发动这场“思想运动”的原因,并结合所学概述其主要内容。

(4)综合上述材料,概括近代国人探索救亡图存道路的趋势。

材料

| Ⅰ.文献 | 创作者 | Ⅱ.相关历史事件 |

| A.《吾人最后之觉悟》(1916) | 陈独秀 | ①西安事变 |

| B.《自卫抗战声明书》 | 国民政府 | ②遵义会议 |

| C.《第三国际的历史使命与中国共产党》 | 马林 | ③井冈山根据地 |

| D.《东望》杂志王以哲将军题词(民国25年12月20日) | 东北军67军参谋处 | ④国民大革命 |

| E.《中央政治局扩大会议总结粉碎五次“围剿”战争中经验教训决议大纲》 | 中共中央政治局 | ⑤抗日战争 |

| F.《在国民党一大上的发言》 | 李大钊 | ⑥中国共产党的诞生 |

| G.《北京学界全体宣言》 | 罗家伦 | ⑦新文化运动 |

| H.《星星之火,可以燎原》 | 毛泽东 | ⑧五四运动 |

(2)从已配对的三组信息中提炼一个主题,结合所学知识予以阐述。(要求:主题明确,观点正确,史论结合,符合逻辑,表达清晰)。

材料一在20世纪30年代世界经济危机背景下,资本主义国家通过关税、倾销等政策致使我国农产品价格暴跌,在农民极度贫困和南京国民政府应对不当的情况下,我国出现了农业大萧条和农村危机。在近代不平等的经济关系和强权压制下,我国农村充斥着异国资本活动。外商不仅控制着农产品的市场和价格,而且设立了压抑农民自由、造成当时民不聊生的农村高利贷。 虽然以上侵略举动缓解了当时西方国家的经济危机,但它却是建立在践踏中国经济社会发展的恶劣行径之上的。 当时,国内出口贸易大量减少,而进口货物的销售量也因百姓购买能力降低而减少。

——摘编自沈泽圆《20世纪30年代中国农村危机的产生和对当代的启示》

材料二中央苏区将发展农业作为主要任务来抓。 苏区政府先后颁布《开垦荒地荒田办法》《开荒规则与动员办法》,实行奖励政策,对工农群众开发的荒田荒地免征3年土地税,富农拥有开发的荒田荒地的使用权并可免征1年土地税。据统计,1933年中央苏区(江西、福建、粤赣、闽赣四省)消灭荒地21万担(一担田等于四亩)。 中央土地人民委员部每年都发布春耕计划,强调兴修水利。 苏区政府还号召组建帮工组、耕田队以及犁牛合作社、劳动互助社等,缓解了劳动力、耕畜不足的问题。 苏区党和政府大力宣传发动群众,多种早谷、少种糯米,并发布消灭“禾虫”的指导办法,利用石灰等简便易得的材料,积极推广病虫害防治经验。 苏区还不断改善种植技术,适当增加杂粮种植,以作青黄不接时的主粮补充。据统计,1933年赣南、闽西等苏区农业生产同比增加了15%,闽浙赣边区增加了20%,远超当时的国民党控制区域。

——摘编自邓强、段刘娇《中央苏区如何解决粮食问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代国统区的农村状况。(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪30年代中央苏区的农业发展的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从 20世纪30年代国民政府和中央苏区政府农村治理中所得到的启示。