材料 近代最早使用“社会主义”一词并介绍马克思的是梁启超,但他并不赞成社会主义。孙中山和他的追随者在辛亥革命前后积极介绍和宣传社会主义,但在当时与广大民众没有关联,更没有发展成实际的运动。1915—1918年出版的《新青年》中“社会主义”一词出现共34次。1917年,陈独秀答复读者来信,他认为:“社会主义,理想甚高,学派亦甚复杂。惟是说之兴,中国似可缓于欧洲,因产业未兴,兼并未盛行也。”

1919年出版的《新青年》中“社会主义”一词出现104次;1919—1922年出版的《新青年》中“社会主义”一词出现达1188次。1919年,李大钊在《新青年》连载《我的马克思主义观》。追随陈独秀、李大钊投身新文化运动的新青年们,更是在不同的场合以各种方式热烈地探讨社会主义问题。1920年8月,蔡和森致信毛泽东,提出:“我近对各种主义综合审缔,觉社会主义真为改造现世界对症之方,中国也不能外此。社会主义必要之方法:阶级战争——无产阶级专政。”毛泽东表示深切的赞同,认为“俄国式的革命,是无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计”。从这些书信来往中,可以直接感受到社会主义新价值观对新青年们的吸引力,以及他们对中国社会主义道路的思考、探索与选择。

——摘编自李维武《五四运动与社会主义新价值观的确立》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1919年前后中国社会主义传播的变化。(2)根据材料并结合所学知识,简析“新青年们”选择社会主义的原因。

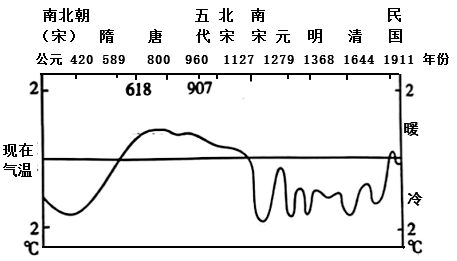

材料 中国古代农业生产效率与代表性农业生产水平

| 朝代 | 南北综合亩产土地生产效率 | 增长指数(以汉为基数) | 主要产粮区亩产(汉小石/汉小亩) | 增长率(以汉为基数) | 劳动力年产原粮(斤) | 增长率(以汉为基数) |

| 战国中晚期 | 216 | 92.8 | 2.31 | 81.9 | 3318 | 92 |

| 秦汉 | 1264 | 100 | 2.82 | 100 | 13578 | 100 |

| 东晋南朝 | 257 | 97.16 | 2.74 | 97.16 | ||

| 北朝 | 257.6 | 97.52 | 2.75 | 97.52 | ||

| 唐 | 334 | 126.6 | 3.57 | 1126.6 | 4524 | 126 |

| 宋 | 309 | 117 | 4.03 | 142.91 | 4175 | 116 |

| 元 | 338 | 128 | 4.03 | 142.91 | ||

| 明 | 346 | 131.9 | 4.21 | 149.29 | 4027 | 112 |

| 清 | 367 | 139.0 | 14.52 | 160.28 | 2262 | 63 |

——摘编自朱珠《明清时期传统农业技术的非生态转向》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代农业生产效率的发展趋势。(2)根据材料并结合所学知识,任选表中某一时段,围绕“农业生产效率与社会发展”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

甲午战争中,中国被日本打败,国人的华夏中心主义心态解体。甲午战争后,西方资产阶级思想文化包括近代民族主义思想也大量输入。19世纪末20世纪初,我国现代意义上的民族主义思潮形成,并呈现出多元化的趋势。当时,“排满”思潮即小民族主义高涨,“排满维新”“排满革命”相继成为民族主义的基本口号。但随着帝国主义侵略的加深,“合族”反帝的大民族主义成为主流。民族主义完成了由“辛亥型”到“全民性反抗强权”的“五四型”的转型。与此相联系,在近代各类民族主义中,政治民族主义最具代表性和影响力,它以国家政权、政治主权为认同符号,将建立民族国家视为中心内容。革命派、改良派都表达了这一思想。20世纪初政治民族主义的第一次高潮较多地与反清、解决内政问题联系在一起,而民国时期出现的政治民族主义第二波高潮、第三波高潮则主要是与反帝、与抗击外国殖民侵略相结合。

—摘编自俞祖华《近代中国民族主义的类型、格局及主导价值》

(1)据材料并结合所学知识,分析中国现代民族主义思潮形成于19世纪末20世纪初的主要背景。(2)据材料并结合所学知识,列举近代先进国人践行政治民族主义的重大事件,并分析中国现代民族主义的主要内涵。

材料一

材料二

| 1948年 | 毛泽东在《将革命进行到底》中将实现民族独立、人民解放,作为“造成由农业国变为工业国的先决条件” |

| 1954年 | 周恩来在《政府工作报告》中提出“四个现代化“目标,如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运榆业和现代化的国防,我们就不能摆脱落后和贫困,我们的革命就不能达到目的 |

| 1983年 | 邓小平说:我们搞的现代化,是中国式的现代化。我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义 |

——摘编自杨德山《中国式现代化的百年探索和实践经验》、俞祖华《新民主主义革命时期现代化道路的探索历程》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代前期中国现代化道路探索的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,说明1954年“四个现代化”目标提出的背景,并简析新中国现代化取得显著成就的历史经验。

材料一 20世纪60年代末至70年代末,是和平外交实现大突破的重要过渡时期。依据国际关系、国际格局的新变化,毛泽东发展了“两个中间地带”思想,提出了“三个世界”划分理论,为新中国全面发展同第三世界各国和其他类型国家的友好合作关系,为实现与美国、日本等发达资本主义国家关系正常化,提供了新的思想基础和理论根据。在错综复杂、风云变幻的国际形势下,新中国对外交政策进行大调整,使得我国对外关系实现重大突破。

材料二 进入改革开放新时期后,邓小平明确提出,维护国家的核心利益、维护中国人民的根本利益,是新中国外交的最主要的考量因素和基本出发点。以邓小平为代表的中国共产党人,明确提出中国不同任何大国结盟,也不支持它们中的一方去反对另一方。在处理国际问题上,中国根据本身的是非曲直和中国人民及世界人民的根本利益,按照是否有利于维护世界和平、发展各国友好关系、促进共同发展的标准,独立自主地作出抉择。

——以上材料均摘自齐鹏飞《新中国70年和平外交的发展历程及其基本经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪60年代末至70年代末中国外交的主要成就。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出改革开放新时期和平外交的调整方向,并分析调整的历史意义。

红色研学是一种以红色文化为主题的研学活动,通过参观红色革命纪念地、了解红色历史、学习红色精神等方式,增强学生的爱国主义情感和历史文化素养。

红色研学资源列表(部分)

| ①中国共产党第一次全国代表大会会址 | ②陕甘宁边区政府礼堂旧址 |

| ③中华苏维埃共和国临时中央政府旧址 | ④平山西柏坡中共中央旧址 |

| ⑤八一南昌起义纪念馆 | ⑥遵义会议会址 |

| ⑦平津战役纪念馆 | ⑧抗美援朝纪念馆 |

| ⑨东北抗联博物馆 | ⑩九·一八历史博物馆 |

(1)依据材料中的红色研学资源,提炼一个研学主题,设计一条红色研学活动,至少涵盖三个红色资源,列出所选序号。

(2)给自己设计的红色研学路线撰写推介词。要求:主题明确,逻辑清晰,史实准确,不少于150字。

材料 开元初年,文或百僚重京官而轻外任。唐玄宗下诏强调“郡县者国之本”,并决定让京官与地方官互相对流,“使出入常均,永为恒式”。唐玄宗在总揽大政后,通过面辞,与新上任的都督、刺史面授机宜,讨论理政安民之道。他颁发《重牧宰资望救》,规定:“自今以后,三省侍郎有阙,先求曾任刺史者。郎官阙,先求曾任县令者。”并颂发《赐刺史县令帛敕》《劝奖县令诏》奖励有政绩刺史县令;颁发的《整饬吏治诏》中,规定每年十月由各道按察使“较量理行殿最……上等为最,下等为殿,中间三等,以次定优劣,改转日凭为升降”。

宋人欧阳修评价说:“玄宗自初即位,励精政事,常自选太守、县令,告诫以言,而良吏布州县,民获安乐。二十年间,号称治平,衣食富足,人罕犯法。”

——摘编自田廷柱《唐玄宗改革地方吏治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐玄宗地方吏治改革的作用。(2)根据材料并结合所学知识,简析唐玄宗地方吏治改革取得成效的原因。

材料一:澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,有些读史的人认为宋朝不能在开国之初,一鼓作气先攻下契丹,既承认辽政权的存在,又开“岁币”之滥觞,以后两宋之“积弱”,只有使局面江河日下。所以澶渊之盟是一种地缘政治的产物,表示这两种带竞争性的体制在地域上一度保持到力量的平衡。

——摘编自黄仁宇《万历十五年》

材料二:

——据邓小南《王安右与他的时代》

(1)结合上述材料概括澶渊之盟出现的背景条件,两种分析是否恰当,还可以补充哪些史料。(2)澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,请谈谈你的看法。(表述成文,史论结合,逻辑严谨)

材料一 明世宗即位(1521年)后,“革锦衣卫冒滥军校三万余人”,重用费宏、杨一清、张璁等勤政、清廉名臣。“以南畿、浙江、江西、湖广、四川旱,诏抚按官讲求荒政”。嘉靖八年“以议狱不当,下郎中魏应召等于狱,右都御史熊浃削籍”,并陆续惩治数百个祸害百姓的官员。四十三年派总兵官戚继光平定福建等地倭患。 因此称赞说,世宗“御极”后“力除一切弊政,天下翕然称治”。

—摘编自[清]张廷玉等《明史》

材料二 1524年,羁押在广州的葡萄牙使团成员维埃拉在撰写的《广州葡因书简》中描述:“中国官员不干事实,除盗窃外,不为当地着想⋯⋯也不爱百姓,只掠夺、杀害、鞭打,对人民施暴。百姓受这些官员的虐待超过受地狱魔鬼的,因此百姓不爱国王和官员,每天都在叛乱,成为强盗⋯⋯人人都思变,因为都准备摆脱奴役,比我说的情况还要坏,他们希望这些在广东的葡萄牙人到来。”

———据[葡]维埃拉《广州葡囚书简》

(1)根据材料一、二,概括《明史》《广州葡囚书简》对明朝中后期国家治理看法的不同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析《广州葡囚书简》相应说法的成因。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 唐太宗时期有关在高昌设置州县的争论

贞观四年(630年)高昌王麹文泰曾亲自朝唐。但贞观六年(632年)唐经焉耆之请,开大碛路,使得高昌独擅东西交通的格局被打破。高昌遂攻焉者,又遏绝西城朝贡,攻唐伊吾,西联西突厥,北又挑拨薛延陀与唐的关系,唐与高昌关系破裂。贞观十四年(640年),唐攻灭了高昌国。

关于如何统治高昌地区,唐太宗主张设置州县,大臣代表魏征反对,认为“陛下初临天下,高昌王先来朝谒,自后数有商胡称其遏绝贡献,加之不礼大国诏使,遂使王诛载加。若罪止文泰,斯亦可矣。未若因抚其民而立其子,所谓伐罪吊民,威德被于遐外,为国之善者也。今若利其土壤以为州县,常须千余人镇守,数年一易,每来往交替,死者十有三四,遣办衣资,离别亲戚,十年之后,陇右空虚,陛下终不得高昌撮谷尺布以助中国。所谓散有用而事无用,臣未见其可”。但太宗坚持己见,依然在高昌设置了州县,并开始积极经营高昌。

——据《贞观政要》《资治通鉴》整理

(1)根据材料并结合所学知识,间析唐太宗出兵高昌国的原因。

(2)根据材料,概括魏征对处置高昌国持何观点,并结合所学知识,论证唐太宗“坚持己见”的合理性。