材料 游牧、商业起于内不足,内不足则需向外寻求,因此而为流动的,进取的。农耕可以自勘,无事外求,并必继续一地,反复不舍,因此而为静定的,保守的。

草原与滨海地带,其所凭以为资生之地者不仅感其不足,抑且深苦其内部之有阻害,于是而遂有强烈之“战胜与克服欲”。此种民族,其内心深处,无论其为世界观或人生观,皆有一种强烈之“对立感”,于是而尚自由、争独立,此乃与其战胜克服之要求相呼应。故此种文化之特性常见为“征伐的”“侵略的”。

农业生活所依赖,曰气候、曰雨泽、曰土壤,此三者,皆非由人类自力安排,而若冥冥中已有为之布置妥帖而惟待人类之信任与忍耐以为顺应,乃无所用其战胜与克服。故农耕文化子最内感曰“天人相应”“物我一体”,曰“顺”曰“和”。

——摘编自钱穆《中国文化史导论》(该书写于1940年代)

结合中外历史,评析钱穆的观点。(要求:自拟论题,史论结合,叙述成文,条理清晰)材料 在中国古代,华夏文化是一种普世适应的文化。华夏与周边民族间的文化差异,不是不同种类的文化之间的差异,而是一种普世文明的不同发展阶段之间的差异,也就是文明与半文明乃至非文明之间的差异。所谓“夷夏之辨”表面上是族类或种族的差异,实际上主要是一种文化的差异。

——摘编自姚大力《中国历史上的民族关系与国家》

根据材料,任选角度提炼一个观点,并结合中国古代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)材料 梁启超撰文:“辛亥革命有什么意义呢?第一,觉得凡不是中国人都没有权来管中国人的事;第二,觉得凡是中国人都有权来管中国人的事。”学者钱谷风说:“辛亥革命成功得仓促,到手的乃是很不彻底的胜利。”

——摘编自钱谷风《清王朝的覆灭》等

综合材料及所学知识,你认为辛亥革命是成功了还是失败了?试说明理由。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严谨,表述清晰)

材料一 汉初诸臣,惟张良出身最贵,其余陈平、王陵皆白徒……一时人才皆出其中,致身将相,前此所未有也,盖秦、汉间为天地一大变局。

——摘编自王树民《廿二史札记校证》

材料二 中国近代所处的局势确是“数千年来未有之变局”,中国近代所遇之敌人确是“数千年来未有之强敌”。李鸿章的结论是不能否认的或修改的。

——摘编自蒋廷黻《中国与近代世界的大变局》

材料三 放眼世界,我们面对的是百年未有之大变局。新世纪以来一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展,世界多极化加速发展,国际潮流大势不可逆转。

——摘自《改革开放简史》

作为“百年变局”的参与者,根据上述材料,结合所学知识,从历史进程中汲取应对变局的智慧,自拟论题,阐述你的历史认识。(要求:主题贯通,史论结合,逻辑严谨,语言精练)材料

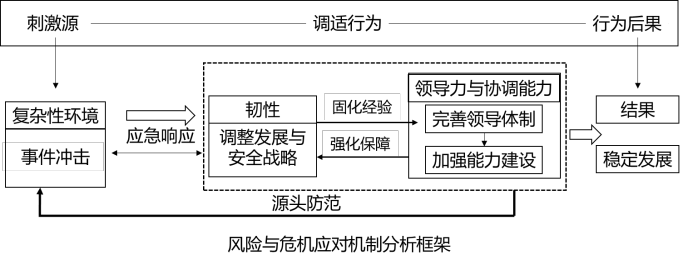

——摘编自宋劲松等《中国共产党风险与危机应对机制研究》

围绕“中国共产党风险与危机应对机制”这一主题,根据分析框架中“刺激源——调适行为——行为后果”对应的若干要素,结合中国共产党革命或建设的史实进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,表述清晰)材料1914~1918年的第一次世界大战将资本主义固有的矛盾以极其尖锐的形式暴露了出来。战争的空前残酷,使人民的生命财产受到了严重的威胁;战后的乱局,也让世人为之震惊,引起了人们对西方文明的普遍怀疑。资本主义制度丧失了光明的前途,失去了原有的吸引力。陈独秀在一战开始后不久就指出,资本主义代替封建主义后,“政治之不平等,一变而为社会之不平等,君主贵族的压制,一变而为资本家的压制”。正是第一次世界大战的爆发和巴黎和会分赃的残酷事实,促使中国先进的知识分子在强烈的打击和失望中觉醒,为寻找挽救中国危亡的新途径去进行理智思考,开始选择马克思主义。

——摘编自金鸣娟《试析十月革命和第一次世界大战对中国先进的知识分子的影响》

根据材料信息,自拟一个论题,并结合所学知识对其进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料 自鸦片战争以来,在西方的挑战持续震撼长达近六十年之后,中国士绅精英与民众才真正开始动员起来,并投身于一场前所未有的现代化变革进程。自19世纪末期以来,为了摆脱民族危机和实现富强,中国政治精英与知识精英在思想与精神生活方面,面临前所未有的新问题,他们为应付这种问题作出了各种选择。19世纪与20世纪之交的二十年,是一个具有特殊历史意义的时期,中国人开始自觉地通过体制创新来谋求国家富强。这些选择中,有的较为激进,有的则相对保守,彼此相互冲突对立,种种选择又与社会变迁中出现的种种不同的既得利益的考虑与动机复杂地交织在一起。中国从此也就在这种种选择的交替中,从传统社会向更具现代性特征的社会进行转变。

——摘编自萧功秦《危机中的变革:清末现代化进程中的激进与保守》

提取材料中有关近代中国“现代化变革”的相关信息,自拟论题,并结合中国近代史的具体史实予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 比较德国、意大利、日本在20世纪30年代的帝国统治,包括日本1937年的南京大屠杀及其他暴行和1939年希特勒——斯大林的协议。

——美国《加利福尼亚州历史与社会科学课程标准》

材料二 通过学习世界经济危机与社会问题的产生、昭和初期至第二次世界大战结束我国的政治和外交活动、与中国等亚洲各国的关系、欧美各国的活动、战时国民生活等内容,让学生理解从军部的崛起开始到战争结束的整个过程,以及大战给全人类带来的巨大灾难。

——日本《初中社会科·历史分野学习指导要领》

材料三 “绥靖政策”一目中,提到柏林——罗马—东京轴心的建立,日中战争和苏日冲突;在“名人录”中,有孙逸仙、蒋介石、毛泽东的名字;在“大事记”中,有1931年,日本侵占满洲里、1937—1945年,日中战争。

——俄罗斯《新的世界历史综合教学方案》

材料四 理解各民族为对抗包括日本在内的帝国主义国家的侵略和殖民统治而开展的运动,同时又寻求国际团结合作。学习主题包括满洲事变,中日战争,南京大屠杀,轴心国,太平洋战争,第二次国共合作。

——摘编自张汉林《国外历史课程标准中的抗日战争》

结合所学知识,以“透视外国人眼中的抗日战争”为题写一则历史短文。((要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料 近些年来,中国学术界出现了对1972年中日邦交正常化的反思。例如,有学者说:“经过日本的超党派外交和情报战活动,中日达成了回避‘日华和约’和日美安保体制之‘政治解决’的‘联合声明’,并未革除日美同盟对华敌视和美国庇护下日本对华蔑视的冷战政治属性。”日本学者中岛岭雄则称,鉴于中苏对立,日本未能迫使中国让步,田中政府的邦交正常化是落入中国圈套的“拙速外交”。客观地讲,上述国际政治学式的结论并非是客观、准确的历史性定位。在当时的国际背景下,解决邦交正常化问题是中日两国领导人的高度政治智慧和果断行动,虽然也有遗留问题影响至今,但这些问题更多的是后来主客观环境发生巨大变化所致。

——摘编自王新生《日本对华关系正常化决策过程再探讨》

根据材料信息并结合所学知识,围绕“中日邦交正常化”拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料 根据第三世界发展中国家的历史经验,可以就现代化问题提出如下一组命题:

(1)一个国家经济愈落后,就不可能从传统政治体制向现代民主体制直接过渡,而需要通过若干中介阶段;

(2)一个国家经济愈落后,首先解决的问题是国权问题(民族解放)而不是民权(个人解放)问题,是民族的生存权而不是个人的人权;

(3)一个国家经济愈落后,就愈需要权力集中;

(4)一个国家经济愈落后,工业化的启动就就愈需要强大的国家导向与政治推动;

(5)一个国家经济愈落后,农村势力(上层地主阶级、下层农民阶级)在社会变革中就可能发挥更大的作用。

——摘编自罗荣渠《现代化新论续篇》

根据材料,围绕“中国现代化”自拟一个论题,并运用中国近现代的具体史实予以论证。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,表述清晰)