材料 清同治十三年(1874年),清廷朝野又起海防与塞防之争。时任直隶总督的李鸿章上奏首先强调“东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局”。其后向朝廷表态自己洋务涉历颇久,闻见稍广,彼此长短相形之处,知之较深,练兵、制器、购船诸事,是当务之急,若在因循不办,后患无穷。同时李鸿章认为新疆各城自乾隆年间始归版图,无事之时每年需兵费高达三百余万两,论中国目前力量,既备东南万里之海疆,又备西北万里之饷运,只会“困穷颠蹶”,故“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”。除李鸿章外,持海防论者还包括两江总督、湖广总督、浙江巡抚、福建巡抚、江西巡抚、督办台湾军务钦差大臣。先任闽浙总督后转任陕甘总督平定当地民变的左宗棠上奏首先表示“东则海防,西则塞防,二者并重,此皆谋国之忠,非一己私见”,只是泰西诸国其志专在通商取利,商贾计日求赢,非不得已,不敢发难,而收复新疆,是保有蒙古,保有蒙古又是拱卫京师,“不图归复乌鲁木齐,难保贼匪不复啸聚肆扰近关(都城附近的关隘)”。同时左宗棠指出东南海防资金可以自筹,而朝廷所欠陕甘军资粮饷累计已达三千万之巨,自己“每至冬尽腊初,辄绕帐彷徨,不知所措”。最后左宗棠主动向朝廷交代兵马粮草安排,并且表示“臣年已六十有五,正苦日暮途长,乃不自忖量,妄引边荒艰巨为己任,虽至愚极陋,必不出此”。

——摘编自徐志频《左宗棠与李鸿章》

(1)根据材料并结合所学知识,分析清廷海塞防之争的背景,并指出争议的结果及其原因。(2)结合中国近代史所学知识,谈谈你对政见之争的认识。(要求:归纳两个认识,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

近代中国政治派别的名称维新派、保皇派、立宪派本是一脉相承的政治势力,因其在不同历史阶段与敌对势力斗争的侧重点不一样,形成了三种名称,各阶段的政见主旨和人们所给予的褒贬也寓于其中。下表所示为某学者对三种名称所作的历史解释。

| 名称 | 时期 | 政见主旨 |

| (1)维新派 | 维新运动时期(1895—1898年) | 除旧布新,挽救危亡,以消弭革命于方萌。 |

| (2)保皇派 | 保皇活动时期(1898年戊戌政变后—1905年) | 保护(要求归政于)光绪帝,反对慈禧太后,联系革命派并与其论战。 |

| (3)立宪派 | 立宪运动时期(1906—1911年) |

——整理自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

(1)试仿照对名称(1)(2)的解读,撰写名称(3)的政见主旨。并结合材料中的一条或多条信息,谈谈你对政治派别名称的褒贬性的认识。(2)维新派(保皇派/立宪派)与革命派的主张有何异同?并据此推测1911年以后立宪派与革命派关系的发展趋势。

材料一:1962年2月,法国同阿尔及利亚签署了《埃维昂协议》,结束了阿尔及利亚战争,从而也为同中国发展关系扫清了道路。这时,美法之间控制与反控制的斗争已全面展开,美苏为阻止法国和中国等国家掌握核武器,维护它们的核垄断地位加紧勾结……

1963年10月底,戴高乐派法国参议员、前总理埃德加·富尔费带他的一封亲笔信到中国进行半官方的了解情况的“旅行”,受到中方的热情接待。周恩来总理和毛泽东主席都会见了他,并同他进行了友好的谈话,使他“深受鼓舞”。通过这些接触,双方发现它们在一些重大的国际问题上有着一致或相近的立场……1964年1月,戴高乐总统正式宣布与台湾断绝外交关系,同月27日,两国政府同时公布关于中法两国建立外交关系的联合公报,宣布法国和中国正式建立外交关系,并互派大使。

——摘编自方连庆、刘金质、王炳元主编《战后国际关系史》

材料二:法国是欧洲建设的领头羊,在当时冷战正酣的形势下发挥着特有的影响和作用。中国改革开放吸引外资和学习先进管理经验,在亚洲始于日本,在欧洲始于法国,而法国在国际舞台上的影响力则是日本远不能企及的。中法关系的发展在欧洲则起到了引领和示范作用,西欧国家相继出台对华政策。德国积极发展对华关系,最初完全是受到法国的启发。当时中美尚未建交,以法国为首的欧洲国家对华关系,在中国改革开放之初,其特殊意义和作用不言自明。

——摘编自孙海潮《中法关系与中国改革开放进程》

(1)根据材料一并结合所学,指出中法在重大国际问题上存在的“一致或相近的立场”,并简析中法建交的历史条件。(2)根据上述材料并结合所学知识分析中法两国建交对中国的影响,并谈谈中法关系的发展给我们的启示。

材料一:澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,有些读史的人认为宋朝不能在开国之初,一鼓作气先攻下契丹,既承认辽政权的存在,又开“岁币”之滥觞,以后两宋之“积弱”,只有使局面江河日下。所以澶渊之盟是一种地缘政治的产物,表示这两种带竞争性的体制在地域上一度保持到力量的平衡。

——摘编自黄仁宇《万历十五年》

材料二:

——据邓小南《王安右与他的时代》

(1)结合上述材料概括澶渊之盟出现的背景条件,两种分析是否恰当,还可以补充哪些史料。(2)澶渊之盟在中国历史上是一个迭经争论的题目,请谈谈你的看法。(表述成文,史论结合,逻辑严谨)

2021年热播的电视剧《觉醒年代》,回溯中国共产党从起源、孕育到诞生的整个过程,生动再现20世纪初期的历史大变局,是一部重大革命历史题材的主旋律史诗大剧。

材料一 《觉醒年代》第一集,开篇即以旁白的形式交待该剧的历史背景,“那是在1915年第一次世界大战爆发的第二年,国际国内形势非常紧张”,并通过以下几个精心设计的视觉式的隐喻镜头来表现。

镜头一:一个大仰角拍摄的骆驼脚掌几乎覆盖了整个画面,只用这一个镜头就表现出当时中国正处于重重压迫之下,且观众的代入感很强,会产生一种被踩踏的感觉。

镜头二:骆驼进入北京城,用了大量的特写和慢镜头来表现车辙。“车辙”在剧中是一个带有高度隐喻和象征性的细节逻辑:自两千多年前秦始皇用“车同轨”框定中国的车辙以来,直到剧中故事发生的时代,中国还在沿用古老的车辙。

镜头三:骆驼商队、老百姓的车、北洋士兵的马队,都要从“车辙”上踩踏过去,隐喻中国还在固守原来的老路。

——摘编自徐妮娜《浅析革命历史题材剧〈觉醒年代〉中的隐喻镜头》

材料二 《觉醒年代》在创作上更加贴近受众,以书写青春破题主旋律。该剧以“南陈北李”为主人公,跟随其人生轨迹,以《新青年》杂志为主线,将历史事件、历史人物和思想潮流串联起来,将故事主体聚焦于一群充满活力的年轻人身上:不仅有和常人一样喜怒哀乐的陈独秀,还有与工人做朋友的李大钊、以笔杆为利剑的鲁迅以及紧跟先辈脚步、积极寻找救国之路的毛泽东和周恩来等。年轻受众对这样一群有梦想、有不足、受挫折也不言弃的年轻人更能有共情体验。

——摘编自王悦《〈觉醒年代〉给主旋律影视剧的成功启示》

作为历史的观察者,谈谈你对该电视剧以《觉醒年代》命名的理解。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑正确,条理清晰。)

材料 有学者在论及美国宪政确立过程时谈道……民主作为一种文明成果,是不可能从街头市井的吵架中诞生的。”他认为,从政治体制形成的视角来看,渐进优于突变,包容优于排外,制度演进需要长期不断学习调整的过程,“规则虽小,背后却是漫长积累的文明”。

请结合所学的中国近现代史知识,针对材料中的观点谈谈你的看法。(要求:论题自拟,论题明确,持论有据,论证充足,表达清晰)“水运与国运”

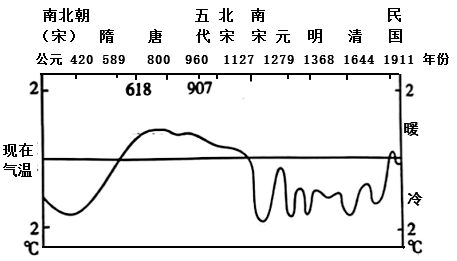

材料一

材料二 隋炀帝“导洛至河及淮,又引沁水达河”,“皆征百万余人,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半”,最终“身丧国灭”。唐中期,为整顿漕运,转运使刘晏从江南调粮,降低关中百姓赋役,招引流民,鼓励商品流通,同时加强兵力以震慑地方节度使和周边政权。此后,从江南到关中的运输时间从9个月左右缩短至40天左右,每斗米的运费从139钱降至34钱。自是“关中虽水旱,物不翔贵矣”。

----据吴鹏《水运与国运》等

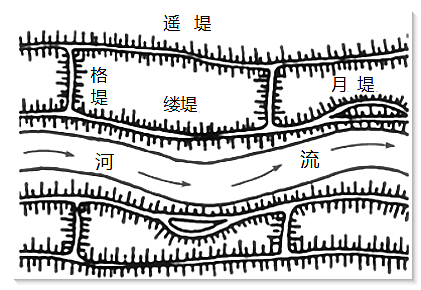

材料三 面对黄河泛滥,明代采用“筑堤束水,以水攻沙,蓄清刷黄”的方略,设计了四种类型的堤坝:缕堤束窄河道,利于水流冲沙;遥堤防范缕堤溃决;在容易决堤的河道弯曲处加筑月堤;格堤能给缕堤提供物理支撑点。此后10余年间河道稳定、行水通畅。

----据刘成等《黄河下游治理方略的历史回顾》

简析上述材料对“水运与国运关系”的研究角度,并谈谈你从中得到的启示。材料一 隋唐统治集团来自于汉化了的鲜卑人,游牧在北方大草原的鲜卑人,在风格和审美上与中原的汉人有很多不同,一个明显的标志就是女性以健壮为美,因为与游牧民族的生活相适应的是剽悍、健硕的体魄。于是,对来自于鲜卑人的唐代统治者,在审美上自然也继承了这一传统;此外,佛教在唐代也得到了极大推崇和发展,佛教中的菩萨造像,都是丰肥而富态的,这也对唐代妇女的审美意识产生了极大的影响。唐代饮食上的胡化也比较明显,史书中记载了唐肃宗做太子时用膳的情形,提到唐肃宗用刀割羊肉,这明显是胡人的作风。相对于中原汉人的面食文化,胡人主要是吃肉、喝羊奶,这都是高脂肪和高蛋白的食物。这种饮食结构上的变化,也是唐代女性“以胖为美”的一个物质基础;此外,“胖不胖”或还真与心态有关,唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,百姓在经历了数百年的动荡后,普遍安居乐业,民众心态乐观开放。

材料二 为什么物质丰裕程度较之唐代更高的宋代人,没有“以胖为美”的观念呢?从宋代流传下来的名仕书画中可以看出,清瘦是主流。究其原因,宋朝时刻处于北方少数民族的侵扰风险下,百姓忧虑,充满了危机意识。

——均摘编自金寅斌《唐朝人为何以胖为美》

回答下列问题:

(1)根据材料一、二和所学知识,分析唐宋女性审美观由“以胖为美”到“以清瘦为美”的变化原因。

(2)根据材料一、二和所学知识,谈谈你对审美观变化的认识。

材料 入党为荣

20世纪20年代,知识青年一跃崛起为时代发展的急先锋。而青年学生每以加入中国共产党为荣成为这一时期蔚为独特的社会现象。这其中,许多知识青年是从国民党转入共产党的。

在1926年前后,由国民党转入共产党的知识青年,约占共产党员人数的3%。广州作为当时国民党的大本营,从国民党转入共产党的知识青年,占广州中共党员总数的1/7,占知识分子党员的3/4。而且,伴随着第一次国共合作的破裂,转入共产党的知识青年越来越多。出现如此流动,与国民党内部组织结构不严密、党部运作低效率,使得"党力"不彰成为一个严重的痼疾有关。

中国共产党作为一个有着严密组织纪律的政党,不仅对知识青年的入党严格慎重,而且以铁的纪律加以约束。其时,共产党要求自己的党员"吃苦的工作我们自己争来做,占小便宜的事情让给他们"。尤其是有"做官倾向"的党员,被斥之为"腐败堕落"的"机会主义倾向",共产党要求"严厉取缔"。这种鲜明反差引发了富有革命热情的知识青年的强烈共鸣。

——摘编自杨东《近代史上"入党为荣"的社会现象回眸》

谈谈你对20世纪20年代知识青年"入党为荣"社会现象的理解。(要求∶表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)