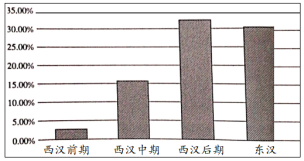

| 时间 | 法家 | 儒家 | 道家 | 其它及不可考者 |

| 高祖—武帝初年 | 45.9% | 5% | 13.5% | 约35.6% |

| 武帝初年—宣帝末年 | 25.5% | 45.1% | 很少 | 约29.4% |

| A.政治统一日益加强 | B.官僚体制发生异化 |

| C.诸子百家文化没落 | D.官员群体出身多元 |

| A.孔子 | B.孟子 | C.董仲舒 | D.朱熹 |

| A.官吏政治素养明显提升 | B.儒学社会化进程加速 |

| C.儒学服务选官功能凸显 | D.学校教育以儒学为主 |

| A.将孝道与忠君联系起来 | B.有利于维护社会伦理和秩序 |

| C.重塑了周礼的等级序列 | D.强化了专制主义中央集权制 |

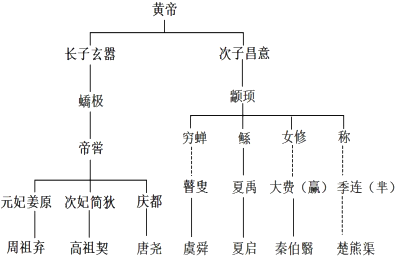

| A.出现时间较晚其真实性不可考证 | B.标志中华民族多元一体格局形成 |

| C.反映出中国人的“大一统”观念 | D.表明西汉开始了夷夏共同体重组 |

| A.诸子之说丧失社会基础 | B.思想解放文化觉醒 |

| C.先秦儒学传统得以延续 | D.儒学独尊地位确立 |

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴如有用我者,吾其为东周乎”。孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。——据《论语》《孟子》

材料二 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

材料三 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也,故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。

(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

(3)依据材料一、二、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。

| A.春秋以来思想自由局面的结束 | B.统治集团内部权力与利益的冲突 |

| C.董仲舒对儒家思想的发展创新 | D.恢复国力到加强集权的政治转变 |

| 儒生陆贾受命著《新语》,初步总结了秦亡的教训。得到了刘邦的赞赏 |

| 叔孙通从秦朝的一个儒生,几经选择后在刘邦麾下得到重用,为汉朝制定了朝仪,建立和完善了相关制度,使刘邦感受到了作为君主的威仪和贵盛 |

| A.儒学已成为官方学说 | B.皇帝的喜好决定思想的变迁 |

| C.治国注重传承与创新 | D.儒学价值已被统治者初步认识 |

材料一 汉帝国的版图空前扩大,拥有84个郡和18个诸侯国……皇帝无与伦比的地位在很多制度和规范中得以体现……汉朝廷续了秦的很多做法。然而,汉朝之所以能够国祚长久,得益于它善于通过摸索或者以渐进的方式变通秦的举措,而且经常颇不情愿地采用一些新的控制手段。

——摘自(美)陆威仪《早期中华帝国:秦与汉》

材料二 至秦患之,乃燔灭文章,以愚黔首。汉兴,改秦之败,大收篇籍,广开献书之路……于是建藏书之策。

——《汉书·艺文志》

材料三 汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。

——据《汉书》《后汉书》等

(1)指出材料一中汉朝廷续秦朝的两项政治制度。

(2)根据材料二,指出儒学在秦朝的境遇,并结合所学知识,指出西汉前期为复兴儒学采取的措施,用一句话概括其影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简析汉朝国家治理对中国历史的意义。