| A.促进了江南开发和民族交融 | B.有利于封建经济转型和发展 |

| C.强化了门阀士族的既得利益 | D.冲击了儒学的官方正统地位 |

| A.有利于解决土地兼并问题 | B.保证了曹魏军事上的胜利 |

| C.有利于国家对经济的控制 | D.推动均田制的发展和完善 |

| A.中国境内人类的活动散乱频繁 | B.早期国家产生和发展 |

| C.统一多民族国家的建立和巩固 | D.政权分立与民族融合 |

材料一 北魏兴起于蒙古高原,初以盛乐(今内蒙古和林格尔县)为首都,为便于向南扩张而以平城(今山西大同市东北)为南都,后遂迁都平城。孝文帝迁都洛阳后,平城被称为北京。

——华林甫《中国地名史话》

材料二 迁居洛阳的鲜卑族人,经过三十年,大体上已经汉化。一个统治民族仅仅经过三十年时间,就与被统治民族相融合,不能不说是孝文帝汉化政策的极大成功。

——樊树志《国史十六讲》

材料三 民族融合是历史发展的必然趋势,是进步的现象。特别是那些社会经济发展水平低于中原汉族的少数民族,一旦走进黄河流域这个汉文化的摇篮,他们就终究要融入这个汪洋大海之中。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,归纳北魏迁都的特点。北魏不断迁都的原因是什么?

(2)结合所学知识,归纳北魏孝文帝推行汉化政策的表现。

(3)如何认识材料三的观点?

| A.庶族地主取代了门阀士族 | B.社会阶层流动大大加快 |

| C.选官制度发生了根本变化 | D.皇权得到了进一步加强 |

材料 为了弥补兵源地士兵的不足,统治者往往会征用少数民族民众当兵,到了魏晋时期,这种现象更加普遍。另外,匈奴、鲜卑等少数民族的首领随着自身的发展而内迁的事也是常有的,其目的是侵夺牧场和掠夺人口。自然灾害也会造成大规模的人口迁徙。晋武帝时,塞外匈奴居住地发洪水,两万多匈奴人在河西宜阳城一带落户。“关中之人,百余万口,率其少多,戎狄居半。”大量的出土文物也表明各族民众相互尊重、相互学习,亲如一家。这个时期中原的服饰受胡服的影响大,头上戴冠的旧习渐改为使用头巾,文人用以表示风流,军事将领则以为儒雅。周瑜“羽扇纶巾”流传千载,即为当时风习,南京西善桥出土的砖刻《竹林七贤图》就是明证。

——摘编自张德文、陈雪良《碰撞中的民族大融合:魏晋南北朝》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族杂居的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期民族杂居的影响。

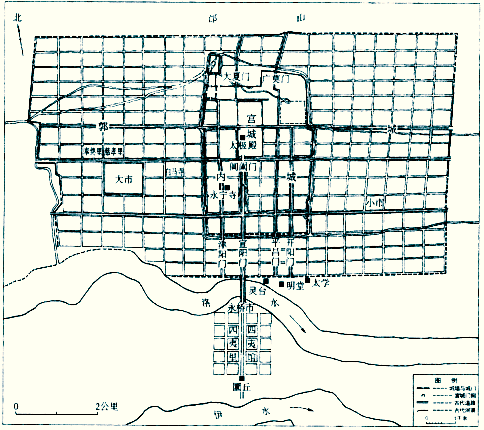

材料 平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不再适宜作为都城。493年秋,孝文帝放弃平城,迁往洛阳。洛阳素有“王里”之称,却在晋末大乱时毁于兵火,“号为荒土”。孝文帝“营洛务求壮丽”,“礼盛周宣《斯干》(祝贺周朝贵族宫室落成的歌辞)之制,事高汉祖壮丽之仪”,里坊形制益发规整化。城中有“户十万九千余”,若按五口之家的标准计算,至少也有五六十万人。而后世王夫之则认为:迁洛“涂饰虚伪……糜天下于无实之文,自诧升平之象。强宗大族,以侈相尚……部落心离,浮华气长”,是北魏速亡的原因。

——摘编自陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝时期重建洛阳的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简评孝文帝时期重建洛阳的活动。

图:北魏洛阳城考古复原图

注:灵台,即天文台;明堂,帝王举行祭祀等重大典礼的场所;圜丘,帝王祭天的地方;四夷馆、四夷里,北魏接待四邻和外国使节、商人所设的宾馆或居住区。

上图蕴含着丰富的历史信息。从图中提取两个或两个以上相互关联的信息,自拟一个论题,并运用相关史实加以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,逻辑清晰。)

| A.南朝政治迫害严重 | B.北魏政治环境宽松 |

| C.南人争相加入北朝 | D.北方经济更加繁荣 |

| A.有利于南方统一北方 | B.反映出经济重心已经南移 |

| C.消除了区域间的差异 | D.得益于北方人口大量南迁 |