材料一 汉武帝时,曾下过诏书,不举孝子廉吏的地方长官应如何处罚。这一来,就无形中形成了一种有定期的选举。汉代一百多个郡,至少每年要有两百多孝廉举上朝廷。这些人到了朝廷,大抵还是安插在皇宫里做一个郎官。郎官之中虽然也尽有贵族子弟,但究竟是少数。政府一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们叫它做读书人的政府,或称士人政府。政府即由他们组织,一切政权也都分配在他们手里。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 南北朝及以前,贵族集团对政治具有强大影响,官吏的任命基本以门第为标准,地方佐官由长官辟举,中央与地方在具体政务运作的层面上并未完全联结为一个整体。隋唐之际科举制度的建立及其后考试科目和录取标准的不断调整,是宋代那种新型官僚形态形成的前提。北宋各级政府,包括中央政府,都是由官僚而非贵族负责运转,贵族作为一个社会阶层对帝国政治运作的影响力基本消退。“朝廷(皇帝与宰执为首)一州县一百姓”架构下的国家形态基本成型。

——摘编自刘后滨《政治制度史视野下的唐宋交革》

(1)根据材料一,概括汉代选官制度的特点及弊端。

(2)根据材料一、二,指出与汉代相比,唐宋选官制度发生的最大变化,并结合所学知识分析这一变化产生的政治影响。

材料一 选举制度,在三代以前,是与世袭并行的。之后,由于上级的腐化和下级的进步,主持国政者,为求政治整饬起见,不得不逐渐引用下级分子。乡间的贤能,渐有升于朝廷的机会。汉代的用人,是比较没有什么阶级之见的。汉初,官吏的来源主要有两个:一是按军功爵位的高低,选任各级官变,二是选自郎官,即郊中令属下的中邮、侍郎、郎中、议郎等。郎官的职责是守卫宫殿和做皇帝随从,如果经过一段时间,中央效地方官有缺额,即可由郎官中逸用。到武帝时,采纳董仲舒的建议,另郡国每年举孝、廉各一人。除孝廉一科为察举取士的主要科目外,武帝还不定期设立茂才、贤良方正、文学等科,以广泛地吸收地主阶级优秀人才,并于元朔五年(前124年)在长安设立太学。

——摘编自吕思勉《中国通史》、晁福林《中国古代史》(上)

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。……自隋唐以后,各代“大小之官,悉听变部;”……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉官员选拔制度发生的变化及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉武帝时期与唐代的官员选拔制度的不同之处,并说明唐代官员选拔制度的进步性。

| A.贵族的特权开始被剥夺 | B.行政管理体系日趋严密 |

| C.地方割据的隐患已消除 | D.官僚政治取代血缘政治 |

| A.世官制 | B.察举制 | C.九品中正制 | D.科举制 |

| A.确立了儒学统治地位 | B.开创了科举考试的先河 |

| C.扩大了官员选拔渠道 | D.打破了传统的门第观念 |

| A.品德 | B.考试成绩 | C.官员的文化素质 | D.血缘关系 |

| A.目的在于维系王朝统治 | B.使全国的经济文化发展趋向平衡 |

| C.缓解了中央和地方矛盾 | D.改变了世家大族垄断仕途的局面 |

| A.察举制保证了官员的品行 | B.选官过程中“文”比“名”重要 |

| C.察举制有其存在的合理性 | D.中国封建社会选官制度趋于完善 |

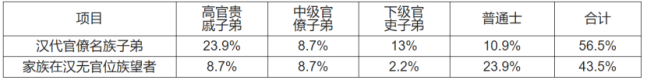

| A.官员选拔注重阶层平衡 | B.社会流动的通道依然有效 |

| C.儒生成为政治舞台主角 | D.制度设计与实践出现背离 |

| A.门第决定政治生态 | B.君主专制超于强化 |

| C.选官标准发生异变 | D.宗教观念逐渐流行 |