| A.表现出社会的等级森严 | B.寄托了人民的政治期待 |

| C.说明政治施压激励明显 | D.展示了官吏考核的场景 |

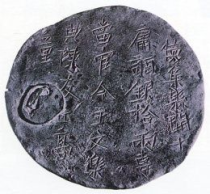

材料一 下图是出土文物商鞅方升。

| 战国中期青铜量器,现藏于上海博物馆。左壁刻有铭文:“十八年……冬十二月乙西,大良造鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升。” |

材料二 “不农之征必多,市利之租必重。”

“国之所以兴者,农战也。”

“国待农战而安,主待农战而尊。”

“治国能抟民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富。”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……屯戍一岁,力役三十倍于古;赋,盐铁之利,二十倍于古……见税什五。

故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则材料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

中国古代官僚制是皇权的体现,官僚制中最基层的行政单位是县。因此,有学者提出“皇权不下县”的观点,但此观点也受到一些学者的反对。以下节选部分学者反驳“皇权不下县”的论据。

材料一 《儒林外史》第八回:“南昌人情,鄙野有余,巧诈不足;若说地方出产及词讼之事……若非纲常伦纪大事,其余户婚田土,都批到县里去,务在安辑。”其意指乡村中的大事小情都须上报到县级政府,由县官亲自处理整个县辖范围内的纠纷与案件。

——王印红、朱玉洁《从明清小说管窥传统乡村治理中的“皇权”下县》

材料二 20世纪末形成于魏晋时期的长沙走马楼吴简陆续发现并公布于众……从众多吴简中可以看出乡吏的职责颇广:春夏为“劝农”,秋冬除了课征租税役调外,还对上负责本地吏民户籍的管理,保证“人名年纪相应”,如果有误,“为他官所觉”,则本吏要承担罪责。

——秦晖《传统十论》

材料三 康熙二十二年修的《宛平县志》明确记载了巡检司所统村落,共分为捕卫南乡、卢沟桥巡检司、石港口巡检司、王平口巡检司、齐家庄巡检司。至此,巡检司与村落之间的统辖关系得以证实。

——胡恒《皇权不下县?清代县辖政区与基层社会治理》

(1)判断上述三段材料中学者所依据的史料的类型,并辨析其史料价值。

(2)指出上述三段材料中学者各自的论述角度。并结合所学,补充一个新角度说明古代皇权对基层社会的影响。

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。”

——摘编自《康南海(指康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)评析材料一、二中论点所依据的不同类型史料的具体价值。(2)根据材料一、二、组织整理出清朝士大夫各阶层对甲午战争失败的反应。

材料一 宋人赵卫彦对银矿的采冶作了详尽的记载:“每石壁上有黑路乃银脉,随脉凿穴而入,……以火锻为大片。”白银“计坑冶之盛,实始于宋代”。宋朝中央的制作机构文思院等分工细密,生产规模更大,而且宋代的“私家制作和买卖金银器皿的作坊行铺更多,也更为广泛。在汴京临安和建康等大城市中都有金银行或金银铺”。北宋初,河北兵已是“岁一遣使赐银鞋”。除鱼袋、鞍辔、束带之外,宋初以银为饰已很少列入禁条。在《东京梦华录》中,记载了娶亲用银器、酒店饮食店乃至卖“冰雪”的器皿都用银器的情况。

——摘编自王文成《唐宋之际白银使用的发展》

材料二

| 史料 | 内容 | 文献 |

| 史料一 | 朱元璋诏:“徽、饶、宁国等府不通水道,税粮输纳甚艰。今后夏税令以金银钱布代输,以宽民力。” | 《明太祖实录》洪武七年四月 |

| 史料二 | “行在卫所军官俸米,俱在南京支给,缘路远无力运.......宜量派江南路远州县税粮内照数估直折收银、布、绢、缎匹,解赴北京,准作军官月俸。 | 《明英宗实录》正统元年三月 |

(2)结合所学知识,说明材料二中的两则史料对于研究明代白银使用的史料价值。

赋税之变

材料一 如图为1970年西安市南郊出土的“怀集庸调”银饼。银饼正面刻有铭文:“怀集县(属岭南道广州),开十(开元十年),庸调银拾两,专当官令王文乐、典陈友、匠高童”。(注;这是唐朝岭南道广州怀集百姓所纳庸调在上缴朝廷时,由地方官府折纳的银饼)

材料二 两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,清代康熙帝时实行“摊丁入亩”,以康熙五十年的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。

——摘编自李剑农《中国经济史稿》

(1)材料一“怀集庸调银饼”对研究唐代历史有何史料价值。(2)根据以上材料并结合所学知识,简要评价中国古代赋役制度的演变。

材料一 麹氏高昌国时期(502-640)《高昌内藏奏得称价钱账》是自新疆吐鲁番阿斯塔那514号墓出土的文书。“内藏”即高昌王室的藏钱之府。“称价”是胡商的交易税,其作为市税在高昌是由王室内藏征收而供其开支的,它记载了某一年正月一日至十二月廿七日高昌内藏征收的49笔交易税,期中的交易商品有生丝、金、银、铜、鍮石、石蜜、香、硇砂、药等。该文书所 记载的在高昌进行上述贸易的胡商都是康、曹、何、石等粟特商人。这件文书是迄今为止所见的唯一的一件丝绸之路某一具体市场的税收文件,反映了丝绸之路贸易的交易实况、税收情况(税种、税率)、交易双方商人的国籍和姓名等。

材料二 《吐鲁番出土文书》第七册刊布的神龙三年(707年)高昌县崇化乡点籍样残卷共55户153行,现将该件各户丁口田土情况(应受田口与应受田数权按均田制规定计算)列表(部分,见表4所示)

序号 | 户主情 | 况 | 家口数 | 应受田口 | 应受田数 | 已受田数 |

1 | 不详 | ? | ? | ? | ? | |

2 | 大女张慈善年 | 廿一中女 | 2 | 中女当户1 | 35 | “右件户括附,田宅并未给受” |

3 | 康义集年二 | 小男 | 2 | 小男当户1 | 35 | (同上) |

4 | 魏双尾年六 | 十老寡 | 1 | 寡当户1 | 35 | (同上) |

5 | 大女陈思香 | 年丁寡 | 2 | 寡当户1 | 35 | (同上) |

6 | 小女曹阿面子 | 拾参 小女 | 2 | 小女当户1 | 35 | (同上) |

7 | 大女安胜娘年 | 二丁寡 | 1 | 寡当户1 | 35 | “右件新括附,田宅并未经受” |

8 | 黄女安浮咖 | 年二黄女 | 1 | 黄女当户1 | 35 | “右件户括附,田宅并未给受” |

9 | 李丑奴年五 | 小男 | 1 | 小男当户1 | 35 | (同上) |

10 | 康禄山年 | 九 白丁 | 9 | 丁1,中男1(?) | 120 | 9亩80步 |

材料三 宝应二年(763年)牟羽可汗接受了由来华经商的粟特人传入的摩尼教,为了宣传摩尼教义,其下令铸造了“日月光金”钱,钱币正面镌楷书汉文“日月光金”四字,背面所镌少数民族古文字还有待释读。

材料四 敦煌出土《未年(吐蕃年号)(803年)尼明相卖牛契》:黑牛一头,三岁,并无印记。未年(吐蕃时期年号)闰十月廿五日,尼明相为无粮食及有债负,今将前件牛出卖与张抱玉。准作汉斗麦壹拾贰硕、粟两硕。其牛及麦,即日交相付了。恐人无信,故立此契为记。

(1)史料可分为实物史料和文献史料,请将材料中的史料进行分类,并结合所学知识分别分析其史料价值。

(2)选择以上任意两则材料,围绕它们确定一个论题并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

| A.中央政府机构的设置 | B.手工业经营发展水平 |

| C.官僚政制的运作方式 | D.地方职官体系的变迁 |

材料 朱峙三(1886—1967)湖北鄂城县人,以下内容节选自他的日记。

1901年10月4日:“朝廷近日已下诏改科举制度,不用八股诗赋取士,师命以后每夕读《古文观止》。”

“前日(1905年9月2日)报载有上谕,立即停止科举……今日科举已成历史上陈迹矣。许多醉心科举之人。有痛哭者矣。”

“欲求时务之学,自以住学堂为有出路。”

“(两湖总师范学堂)下午第一、二堂物理学……教习三泽力太郎,日本博士也……因余为初听物理学之人,甚快意,笔记特详。”

“予前往速成师范,无理化二科,今日初看试验,颇感兴趣。”“余喜音乐课,余时觅风琴练习之。”

“今日上课,堂中授三角。去冬几何已教完,小代数亦快教完,以后或可教大代数。予每以算学为苦。”

——摘编自胡香生辑录、严昌洪编《朱峙三日记(1893—1919)》

提取材料信息,说明上述材料对研究晚清教育变革有哪些史料价值。

材料一 2019年5月,位于杭州的“五四宪法”历史资料陈列馆收到了来自北京的挂号信。写信人是韩山,信中寄来了3张泛黄的稿纸。稿纸上是一篇作文,标题是《报喜信儿》,作文上还有老师红色的批改意见,老师给作文打了满分5分。

——摘自《杭州党史方志》

材料二 同学都在聚精会神的做功课,忽然播音机传出了声音:“我报告大家一个好消息,我们的宪法刚才全国人民代表大会通过了!大家现在到前院来听广播。”……听着广播器里传出珍贵的声音:“中华人民共和国宪法已由中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议于一九五四年九月二十日通过。”……学校决定我们可以到街上游行庆祝……口号声就在我们的队伍中响开:“庆祝中华人民共和国宪法的颁布!”“庆祝全国人民代表大会的召开!”“中华人民共和国万岁!”我们在为伟大的宪法欢呼,我们在为全国人民的大喜事欢呼。欢乐传遍了每一个街巷--不,是传遍了整个北京,传遍了全中国!

——摘自韩山《报喜信儿》

(1)简要指出《报喜信儿》的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,解读这个“喜信儿”。