官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是人类政治文明的重要组成部分。

材料一 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料二 西方的文官制度效法的对象是明清科举制度,但并不是全盘照搬,而是予以适应性改造。明清科举选官主要以考八股文为主,考试内容单一,在科举考试之后,任官则由国家统一调配。西方的文官制度考试一般分为笔试和复试,对通过考试的官员进行分类,建立通专人才相结合的新体系以及职前培训制度,使每个职位都可获得最佳人选,从而满足不同部门的需要。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

材料三 南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

——摘编自统编高中历史选择性必修1教材《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。

(2)据材料二,比较指出西方文官制度与中国明清科举制度的不同之处。

(3)据材料三,概括南京国民政府官员选拔制度的特征。

(4)综合上述材料,对于官员选拔与管理,谈谈你的认识。

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝通亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)、赘婿、贾人……以嫡遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光 卷二十九

材料四 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废虚,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

——摘编自统编历史教材选择性必修一《国家制度与社会治理》

材料五 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体······由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(1)依据上述材料并结合所学,说明春秋战国时期华夏国家和民族的变化。

(2)依据材料二材料三,概括秦汉时期在民族关系处理上有哪些方式?

(3)根据材料四并结合所学知识,说明“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁浪潮”的主要原因及影响。

(4)依据材料五并结合所学,分析辽金时期政治重心开始北移的有利影响。

材料 选择性必修1第4课《中国历代变法和改革》内容梗概表

| 课题名称及子目标题 | 主要内容 | 学习聚焦 |

| 第4课:中国历代变法和改革 | ||

| 第1子目:中国古代的重要变法和改革 | 李悝改革;吴起变法;商鞅变法;北魏孝文帝改革;王安石变法;张居正改革等 | 中国自古就有改革的传统。顺应历史潮流的改革,推动了生产力发展,促进了社会进步和民族交融。但改革过程充满了曲折与艰辛。 |

| 第2子目:中国近代的改革探索 | 戊戌变法;清末新政;南京临时政府改革;南京国民政府改革等 | 戊戌变法失败了,但它在社会上起到了思想启蒙作用,促进了中国人民的觉醒。清末新政和民国时期的改革,也大多没有成功。 |

| 第3子目:新中国成立以来的重要改革 | 三大改造;改革开放;中共十九大报告决策;农村承包地“三权”分置;乡村振兴战略等 | 社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革。中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。 |

——摘编自统编版高中历史选择性必修1《国家制度与社会治理》

(1)阅读材料并结合所学知识,概括改革的内涵,并结合史实说明其主要分类方法。

(2)阅读材料并结合所学知识,指出影响改革成败的主要因素。

材料一 西方的文官制度效法的对象是明清科举制度,但并不是全盘照搬,而是予以适应性改造。明清科举选官主要以考八股文为主,考试内容单一,在科举考试之后,任官则由国家统一调配。西方的文官制度考试一般分为笔试和复试,对通过考试的官员进行分类,建立通专人才相结合的新体系以及职前培训制度,使每个职位都可获得最佳人选,从而满足不同部门的需要。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

材料二 南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。从1929年制定《公务员任用条例》,到1933年颁布《公务员任用法》,标志着公务员制度的建立。南京国民政府时期的公务员制度以北洋政府时期的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精华。公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,“所有公务员均须依法律,经考试院考选、铨叙,方得任用”。1929年,国民政府公布了第一部《考试法》,此后又颁布一系列法规。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立。不同于北洋政府的相关法规,《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

——摘编自统编高中历史选择性必修1教材《国家制度与社会治理》

(1)据材料一,比较指出西方文官制度与中国明清科举制度的不同之处。

(2)据材料二,概括南京国民政府官员选拔制度的特征。

(3)综合上述材料,对于官员选拔与管理,谈谈你的认识。

材料 晚清时期,在新的时代条件下,科举制度受到很大冲击。……1898年清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;在康有为等人的建议下,废八股,改试策论,以时务策命题。……1901年,清政府通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县改为中小学堂,并多设蒙养学堂。1905年光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,并令学务大臣迅速颁发各种教科书,责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。至此,在中国历史上延续了1000多年的科举制度被废除。

——摘编自统编历史教材选择性必修一《国家制度与社会治理》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清时期科举制被废除的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析晚清时期科举制被废除的进步意义。

材料一 秦统一天下后,群臣就如何治理国家问题展开激烈争论。丞相王绾认为:燕、齐、楚等故地,距离首都咸阳过于遥远,如果不设置诸侯,恐怕很难镇守。李斯提出异议:周王分封同姓子弟为诸侯,但后来彼此相互诛伐,周天子也无力控制。

材料二 汉初仿秦实行郡县制,同时又分封诸侯王。后来,诸侯王势力逐渐强大,对朝廷构成威胁。

——以上材料均摘自人教版高中(历史)必修Ⅰ

(1)根据材料一,结合所学知识,指出面对如何治理国家的两种不同观点。秦始皇在中央对地方的管理上采用了什么制度?

(2)根据材料二,指出汉朝初年,中央对地方的管理实行的是什么制度?汉武帝时,又进行了怎样的调整?

材料一 清朝立国之初,中央负责有关外交事宜的机构是礼部和理藩院……虽然1842—1860年间,中国和外国发生了频繁的外交关系,但这一时期的中外关系主要建立在条约关系之上而不是外交关系上的……1860年以后随着《北京条约的签订》,中国才开始迈入了近代外交的体制之下。这包括使节(或使领)的派遣,驻外使节的设立、政府级外交部门“总理衙门”的设立、符合国际规范的外交礼仪以及理性常规的外事活动的逐步采用等。

————姚翠翠《略论晚清外交体制近代化的递嬗》

材料二

——摘自人教版高中历史选择性必修一

(1)根据材料一归纳清政府外交转变的历程,结合所学知识分析其转变原因。

(2)阅读材料二的数据,认识中国外交发展的巨大成就。

材料一 大约在商朝后期,开始出现铜铸币。春秋战国时期,各国分别使用布币、刀币、圜钱、蚁鼻钱等多种样式的铜铸币。秦朝在圜钱基础上将货币统一为圆形方孔钱,这种样式在此后被长期沿用。……交子与宋朝后来发行的其他纸币,都是作为辅币,与铜钱兼行。……明朝中期起,白银逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,物价也多以银两计算。清朝完全承认白银的法定货币地位,与铜钱兼用。

——摘编自人教版教材选择性必修一《国家制度与社会治理》

材料二 1840—1935年间,中国经济生活中流通的货币有银两、银元、铜元(清末制钱)和纸币。铸造货币既有中央政府又有地方政府,还有私人银炉;纸币发行权也极为分散,享有发行权的既有华资银行,又有外资银行,华资银行又分为国家银行、商业银行和地方银行;每一种货币都形式多样,表现出明显的区域性特征;伴随着贸易而输入的各国货币,也广泛流通于中国。

——摘编自贺水金《不和谐音:货币紊乱与近代中国经济、社会民生》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代货币演变的总体趋势及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国币制的特点。

材料一 秦统一天下后,群臣就如何治理国家问题展开激烈争论。丞相王绾认为:燕、齐、楚等故地,距离首都咸阳过于遥远,如果不设置诸侯,恐怕很难镇守。李斯提出异议:周王分封同姓子弟为诸侯,但后来彼此相互诛伐,周天子也无力控制。

材料二 汉初仿秦实行郡县制,同时又分封诸侯王。后来,诸侯王势力逐渐强大,对朝廷构成威胁。

——以上材料均摘自人教版高中(历史)必修I

材料三 元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。《元史地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”汉唐王朝的辽阔疆域,维持时间都不是很长,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制,很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

——据新课标高中历史教材《中外历史纲要》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出面对如何治理国家的两种不同观点分别是什么,秦始皇在中央对地方的管理上采用了什么制度?这种制度对中国古代中央集权制度的影响是什么?

(2)根据材料二,指出汉朝初年,中央对地方的管理实行的是什么制度?汉武帝时,又进行了怎样的调整?

(3)根据材料三,指出元朝为管理辽阔版图而实行的地方制度及其意义。

(4)综合以上材料,指出中国古代中央与地方关系的发展趋势。

材料一 公元626年(武德九年)九月,唐太宗说:“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子。”公元647年(贞观二十一年),又说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

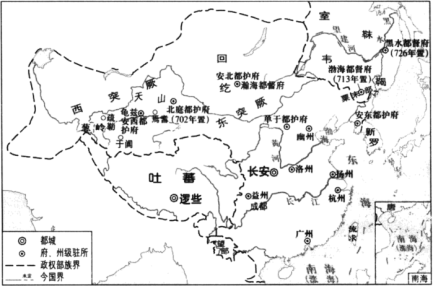

唐朝前期疆域与边疆各族分布图(669年)

——摘编自人教版普通高中教科书历史必修《中外历史纲要》(上)

材料二

表 清朝经略边疆的举措

地域 | 成就 | 内容 |

东南 | 统一台湾 | 1684年清朝在台湾设府,隶属福建省。 |

东北 | 抗击沙俄 | 康熙前期组织雅克萨自卫战,1689年中俄签订《尼布楚条约》。 |

西北 | 稳定新疆 | 平定准噶尔叛乱和大、小和卓叛乱。1762年在新疆设伊犁将军。清朝在蒙古族地区设盟、旗进行统治。 |

西南 | 管辖西藏 | 册封达赖、班禅,设驻藏大臣,1793年颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实中央政府对西藏地方的管辖权。 |

改土归流 | 土官改为流官,强化了清政府对西南地方各民族的管理。 | |

南方 | 平定三藩 | 康熙平定三藩之乱,巩固统一。 |

材料三 中国疆域由大漠游牧、泛中原农耕、东北渔猎耕牧、雪域牧耕、海上文明这五大文明板块构成,在历史长河中,这些文明板块彼此交流、渐次统合,最终构成了中国疆域。今天,面对统一多民族国家的基本国情,我们要坚持“四个共同”理念,即:各民族共同开拓辽阔疆域、共同书写悠久历史,共同创造灿烂文化,共同培育伟大精神。在与各民族平等相待的过程中铸牢中华民族共同体意识。

——陈永亮《“四个共同”:统一的多民族国家理论的多维解析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐太宗统治时期民族政策的特点,并列举两个史实加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝经略边疆举措的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。