“汉人”称谓始见于楚汉相争之时,其指汉王刘邦一方人员之统称,还不具有族属和文化含义。随着西汉政治、文化和族源历史整合的推进,到汉武帝时代,与“诸侯人”相对而言的狭义的“汉人”完全被融政治、文化、血缘和族群于一体的广义的“汉人”所取代。在整体意义上完全具有族别功能的“汉人”认同产生的同时,“中国一体”的国家意识也开始凸显。

——刘志平《汉代的“汉人”称谓与“汉人”认同》

(1)依据材料,指出“汉人”含义的变化,结合所学分析变化的原因。

以行政区划而言,元朝统一后,边疆和内地在管理上存在差异,但又有相通之处。内地设立州县,云南也实行州县制,但普遍用土官任职;藏族地区未采取行省制度,而由中央宣政院直辖,有实在的行政管理,包括设官命职、开辟道路、建立驿站、清查户籍等等。汉、唐等前代中原王朝尽管一度也拥有广袤的版图,但是这样的版图维持时间并不长久,控制手段的不足和外患的存在加剧了边疆离心倾向。而元朝未发生过某一地区脱离统治的情形,它稳定统治了中原和边疆一百多年,始终保持辽阔的版图。

——摘编自张帆《元朝的多民族统一与国家认同》

(2)依据材料,概括元朝大一统国家的治理特点并分析其作用。

| ①经西昌、泸沽,进入彝族同胞聚居的地方。我们坚定地执行毛主席规定的民族政策,与沽基族首领结盟修好;并使老伍族中立;对受蒋介石特务支持利用,不断袭击我们的罗洪族,则反复说明我们是帮助少数民族求解放的。就这样依仗党的民族政策,顺利地通过了彝族地区,赶到安顺场渡口。 ——《刘伯承回忆录》(1981年) | |||

| ②1935年5月,为顺利通过彝族区,中革军委印制的《中国工农红军布告》。布告中写道:“中国工农红军,解放弱小民族;一切彝汉平民,都是兄弟骨肉……今已来到川西,尊重彝人风俗。军纪十分严明,不动一丝一粟;粮食公平购买,价钱交付十足。” |  | ③长征亲历者黄镇于1935年5月创作《红军彝族游击队》,描绘了红军长征进入彝族地区,得到彝族沽基家族的支持,成立了中国红军彝民支队,共同反对国民党反动统治。 |

(3)分别指出①②③的史料类型。依据史料,说明其反映的共同历史信息。

以下表格是改革开放以来,中国共产党和人民政府在新疆和西藏地区开展的民族工作。

| 序号 | 史事 |

| ① | 2006年,藏族史诗《格萨尔王传》由国家整理出版,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录 |

| ② | 1978年,新疆仅有1个民航机场、9条区内航线。2014年,已建成运营16个民航机场,开辟了155条航线,成为中国拥有机场数量最多,开通航线最长的省区 |

| ③ | 截至2014年底,19个援疆省市共拨付援疆资金536亿元,实施援疆项目4906个,依托援疆省市累计引进各类合作项目6482个,到位资金8277亿元 |

| ④ | 截至2015年9月,新疆现有全国文物保护单位113处、自治区级文物保护单位550处 |

| ⑤ | 2012年至2022年,在中央支持下,西藏接待旅游人数从1058.39万人次增加到3002.76万人次,旅游收入从126.48亿元增加到407.07亿元 |

| ⑥ | 截至2023年11月,西藏累计建成5G基站超8700个,发展5G用户184万户,实现所有乡镇5G网络全覆盖,达到全国平均水平 |

(4)从上表中任选两个史事,写出序号,提炼一个主题,并对主题进行说明。

明法度(法令制度),定律令,皆以始皇起。

——《史记》卷87《李斯列传》

(1)结合所学,谈谈你对材料的理解。元朝行省制是秦汉以来郡县制模式的较高级演化形态。元朝行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或者单纯的地方分权。

——摘自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(2)依据材料,结合所学,指出元朝在地方管理上的措施及作用。明朝为了保证科举能选拔出不同地域的优秀人才,从1427年起,在会试中实行南北卷。会试录取100人,其中南方60人,北方40人。后来,南北卷演变为南北中卷,录取比例也逐渐稳定,南卷、北卷和中卷的录取人数分别占会试录取总人数的55%、35%和10%。

——摘自普通高中教科书《选择性必修1》

(3)概括材料中明朝选拔人才的特点,并列举出三项我国古代官员选拔制度。1956年9月,中共八大宣布:“我们国内的主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年,中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月,中共十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(4)阅读材料,结合所学,分别说明中共八大和中共十九大关于社会主要矛盾提出的背景及历史意义。材料一 给事中(门下省谏官)之职,凡制敕有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之。天下冤滞无告者,得与御史纠理之;有司选补不当者,得与侍中裁退之。

——白居易《郑覃可给事中制》

材料二 唐代谏官进谏,有专用之纸,时称“谏纸”,且有“月给谏纸”的制度。唐肃宗《令谏官言事制》云:“谏官令每月一上封事,指陈时政得失。若不举职事,当别有处分。”

——摘编自傅绍良《唐诗中的“谏纸”“谏书”“谏草”与唐代谏议规范》

材料三 明万历十六年(1588年)某次经筵后,皇帝与内阁首辅申时行有一场讨论,其大致内容如下:

皇帝:魏征此人如何?

首辅:魏征事唐太宗,能犯颜谏诤,贤臣也。

皇帝:魏征早年追随李密,又追随李建成,后来又侍奉唐太宗,忘君事仇之人,非贤也。

首辅:魏征所著《谏太宗十思疏》,至今也被视为正直之言,不可因人废言。

皇帝:唐太宗弑兄屠弟、逼父退位,岂为贤德之君?

首辅:纳谏一事为帝王盛美,故后世贤之。

皇帝:魏征大节已亏,纵有善言,亦是虚饰,何足采择。

最终,皇帝决定经筵罢《贞观政要》。

——摘编自樊树志《重写晚明史》等

注:经筵是大臣定期为皇帝讲授经史的活动,以“培养君德,成就帝业”。

《贞观政要》记录了唐太宗求谏纳谏、任贤使能等德政,是明代经筵的重要内容。

(1)依据材料一、二并结合所学,概括唐代谏官制度的特点和作用。(2)阅读材料三、结合所学,评述万历皇帝与内阁首辅的讨论。

材料一 史料一 《周礼》记载:“大司徒之职,掌建邦之土地之图与其人民之数,以佐王安扰邦国。”

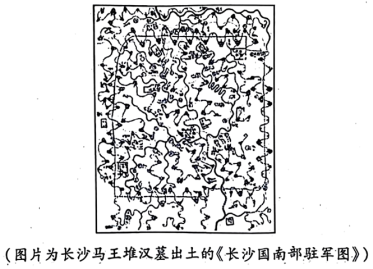

史料二 图中绘有山脉、河流、居民点,着重标出了9支军队的驻地、军队番号、防区界线、军事设施和行动路线。图幅中部的三角形城堡,是各支驻军的指挥中心。指挥城堡后面注有“甲钧”“甲英”的地方是军队武器、粮草的集聚地。

史料三 《晋书·裴秀传》记载,裴秀曾提出制图六体:一为“分率”(比例尺),二为“准望”(用以确定地貌、地物间的相互方位关系),三为“道里”(用以确定道路距离),四为“高下”(相对高程),五为“方邪”(坡度起伏),六为“迂直”(实地高低起伏与图上距离的换算)。

——摘编自葛剑雄《中国古代的地图测绘》

材料二 东周时期地图多用于献祭或军事功能。《禹贡》中地理区分五服,不是按照自然条件划分的,而是按政治地位划分。秦朝地图是行政管理文牍的一部分,地图和其他档案资料有助于保证各种典章制度延续传承。汉代以来,朝贡国的贡品中常常有地图,作为臣属的标志。汉代以后,地方各级政府都定期向中央造送地图。古代中国地图多山水图画式,且图很少,多文字注解。即使后来方志地图多了起来也是为了辅助文字说明。古代中国并没有专门的地图测量官员,即使涉及到地图绘制的定量技术,也多是借鉴天文学、水利学和农学。

——摘编自(美)余定国《中国地图学史》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代地图测绘的历史,分别指出其史料类型和价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代地图发展的特点。

材料一 1160年,四川总领所调利州路民夫3万余人转运军粮, “令诸州守贰以民间产力高下品差(田产)……民间一夫之费为七八十千,雇夫以行者又倍”。孝宗时在四川“巴、蓬、剑、阆,上自三等,每户有出一夫者,出两三夫者”。淮南地区,据黄翰所言, “起夫一事,官司敷之税户,税户抑勒佃户。……佃户以为投之死地,父子夫妻相顾号泣而后行”。南宋法条规定: “其支移(民户将税粮送往指定地点)非急切及军期,而人户愿纳支移物价、脚钱者,听。” “诸人户税租应付他处输纳、而愿就纳本县者,转运司量地里、定则例,令别纳实费脚钱。”

——摘编自柳平生等《南宋时期摊丁入亩演进轨迹及内在机制考析》

材料二 “摊丁入亩”制度自康熙末年首先在广东、四川试行,雍正二年起在直隶正式实行,之后相继在各省推行。到乾隆四十二年,贵州实行“摊丁入亩”,全国基本上完成了这一赋役制度的改革。同时,各地在实行“摊丁入亩”制度的过程中,也进行了清理土地和统计人口的工作,并在雍正十二年重修了《赋役全书》,使清政府更好地掌握了全国的土地和人口情况。从推行后的税率看,一般地多丁少的省份摊丁银税率低;丁多地少、人口密集地区摊丁银税率高,所以原则上是“原税重者加税轻,原税轻者加税重”,各省整体税负相对均衡。

——摘编自王郁琛《“摊丁入亩”制度的历史透视与现实启示》

(1)根据材料一,概括南宋力役征调的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清朝“摊丁入亩”制度能够顺利实施的历史原因。

材料一 春秋末期,由于各诸侯国社会政治、经济发展不平衡,他们进入封建制社会的步伐也不一致。城濮之战以后,晋楚二强南北对峙,郑国居二大国之间,腹背受敌。公元前605年以后,郑国内部政治混乱。公元前536年,子产公布新制定的刑书。刑书的具体内容不可知,但从晋国奴隶主贵族叔向的严厉谴责中可知,刑书的目的是将新的田制、赋制用法律形式固定下来……春秋末期,学术文化开始步入民间,社会文化水平得到提高。郑国本来就是夏商周三代文化的沉积带,具有良好的文化传统。因此,公布成文法有可能最早在这里出现。

——摘编自李力《论春秋末期成文法产生的社会条件》

材料二 耶律楚材出身于契丹贵族家庭,深受中原文化的影响。归降蒙古后受到元太祖(成吉思汗)、元太宗(窝阔台)的重视,他的法治思想及实践,对蒙元社会发展作出了巨大贡献。

(蒙古政权初建)州郡长吏,生杀予夺任性,至孥人妻女,取货财,兼土田。太祖接受了耶律楚材的建议:勿擅征科、严禁滥杀无辜,对违犯者重法惩处。

他在给太宗奏书《陈时务十策》中讲“信赏罚正名分、给俸禄、官功臣、考殿最(古代对官吏政绩或军功的考核)、均科差、选工匠、务农桑、定土贡、制漕运”十项政事,“皆切于时务,悉施行之”

蒙古族世代相沿的习惯法内容规定简单、野蛮而又残酷。蒙古灭金以后,如何编籍汉地户口引起了朝臣的争议。多数朝臣主张“以丁为户”,耶律楚材反驳说:“自古有中原者,未尝以丁为户,若果行之……丁逃,则赋无所出,当以户定之。”由于耶律楚材坚持按户定赋,得到太宗许可并实施。

——摘编自张志勇、李庆恒《试论耶律楚材崇尚法治的思想与实践》

(1)依据材料一,并结合所学,指出春秋末期法律的变化,并分析其原因。(2)依据材料二,概括耶律楚材法治思想及实践的特点,并结合所学分析其历史影响。

材料一 夫自轩辕以来,代有刑官,而五刑之法渐著,其详弗可复知。逮魏文侯师于李悝,始采诸国刑典,造《法经》六篇。汉萧何加以三篇,通号《九章》。曹魏刘劭又衍汉律为十八篇。晋贾充又参魏律为二十篇。唐长孙无忌等又取汉魏晋三家,择可行者,定为十二篇,大概皆以《九章》为宗。历代之律,至于唐亦可谓集厥大成矣。

——【明】刘惟谦等《进大明律表》

材料二 明代法律形式包括《大明律》《大诰》和榜文等。

《大明律》吸收了《唐六典》《元典章》以职官分类编制法典的长处,创立了以六部分类的新体例。《大明律》共七篇,“名例”以下,分别为吏律、户律、礼律、兵律、刑律和工律六篇。其在定罪量刑上侧重尊君。《大明律》文字浅显、通俗易懂,实用性较强。

《大诰》是由朱元璋编订的特别法。朝廷规定,每家每户都要有一本《大诰》。如家里不收藏《大诰》、不遵守《大诰》,要“迁居化外,永不令归”。读书人要向普通百姓宣讲《大诰》,科举考试也要从其中出题。

榜文是明初一种文告形式的单行法规。朱元璋创造了“教民榜文”之类的普及政教法令于民间的制度,让“里老人”宣讲简明扼要的“圣谕”,即“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”,并把这些内容刻石立碑,以为教民之用。

——摘编自朱勇主编《中国法制史》

(1)结合所学,给材料一中法律编纂的历史划分阶段,并说明理由。(2)依据材料二、概括明朝初年立法的特点,并分析其原因。