已知的“中国”一词的最早的文献记载:

皇天既付中国民,越厥疆土于先王肆。

——《尚书》

(译文:皇天将中国(天子所在的都城及附近地区)的土地与人民交给周武王治理。)

已知的“中国”一词的最早的文献记载:

唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。

——“何尊”底铸铭文

(译文:周武王攻克了大国商的王都以后,就举行了一个庄严的仪式报告上天;“我已经据有中国,自己统治了这些百姓。”)

封建自周公始,封建制度最大之功用有二:一日同化,一日分化。所谓分化者,概将同一的精神及组织,分布于各地,使各因其环境以尽量的自由发展。所谓同化者,概将许多异质的低度文化,醇化于一高度文化总体之中,以形成大民族意识。

——梁启超《先秦政治思想史》

(1)《尚书》与“何尊”分别属于几手史料,并说明其史料价值。

(2)据材料并结合所学知识,说明“封建制度”是什么制度,并简析此制度的作用。

材料 下图所示为选取于光绪末年上海时事画刊中的一则图画新闻。

附录:《研究炮学》

北洋讲武堂(新式陆军军官学堂)学员,皆由各镇官长内,择其程度较高者,调堂肄业,以期深造。该堂监督以各国新式快炮、一切机关,非素日启闭精熟,临(战)时必致延误,乃禀准直督(直隶总督)调陆军(第)二镇纵队一队,随带快炮六尊到堂.由洋教习指示开放各法,以备各学员实地研究之用。

提取材料信息,并结合所学知识,就清末的新式学堂选官模式谈谈你的看法。(要求:提取信息简明,看法表述成文、持论有据。)材料 近代中国的民族主义兴起于19世纪末,以政治民族主义和文化民族主义两种形式并兴并进。所谓文化民族主义,就是表现于文化领域内的强调本民族共同文化认同、维护民族文化独立性的一种思想。

| 时间 | 代表人物 | 主要内容 |

| 戍戍时期 | 康有为 梁启超 | “凡天下国之盛衰,必视其教之隆否。教隆,则风俗人心美,而君坐收其治;不隆,则风俗人心坏,而国亦从之。”西人东来,“必将以其教易吾教”,必须“尊孔教救中国”。 |

| 五四前后 | 杜亚泉 梁启超 梁漱溟 | 国人应从盲从西方文明的迷梦中惊醒,“立正,开步走”,以中国文明去救助陷于物质破产、哀哀欲绝的欧洲民族;世界必将走上中国的路向,实现“东方化”。 |

| 20世纪30年代 | 吕思勉 钱穆 张君励 | 中华文化源远流长,“非其他民族所能企及”。“今日欲救中国于危亡”,实现民族之复兴,必须以文化复兴为前提,要大力“培养民族自信精神”,改造民族的劣根性。 |

——据杨思信《近代中国文化民族主义研究》等整理.

根据材料并结合所学知识,概括近代文化民族主义的内涵演变,并对其进行评析。(要求:史论结合,逻辑清晰)

材料一 北宋地方行政机构初分为州(府、军、监)和县两级。中央在各州设置通判,监督、牵制知州。由于州县众多,朝廷感到光靠通判还不够,便改唐代的道为路(全国分为十余路)。路设有转运司监管地方财政,兼及行政监察。转运司的权力大了,朝廷又担心会成为唐末的节度使,后又增设提点刑狱司、安抚司和提举常平司。这样就形成了平行的四个路级机构,合称“四监司”。宋代监司官对地方的监察,主要采取出巡的方式,规定在一定时间内巡遍所辖的地区。监司官所到之处,当地的官员用公款宴请,送钱送物,奢靡之风蔓延。

——据修晓波《设通判、监司,构建地方监察网络——宋代的监察制度》等

材料二 “巡回法庭”乃是由法院派出法庭,定期或不定期在所辖区域内巡回流动之司法制度。中国现代意义上之“巡回法庭”首次试行于1925年广州国民政府时期。当时的中国,战乱纷扰,财政空虚,腐败丛生。而司法制度章法难寻,缺乏统一、规范的指引,司法救济极难普及、司法权威更难保障。在此情势下,“巡回法庭”应运而生,并于当时的时局中发挥了重要作用。

——改编自杨丽娟《民国巡回法庭考》

材料三 新中国建立初期,党和人民政府成功开展了一场以反对贪污、反对浪费、反对官僚主义为中心内容的反腐败斗争。党中央制定了“首长负责,亲自动手”的方针,从领导机关和高级干部抓起,充分发动群众,检举揭发,并利用广播报纸等强化舆论监督。在这场斗争中,党和政府注意抓住典型重大案件,坚决惩治,以引起全党的警惕和全社会的重视。

——据刘雪明《论建国初期的反腐败斗争》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代地方监察制度的特点,并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国“巡回法庭”产生的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国建立初期反腐败斗争的历史意义。

材料一

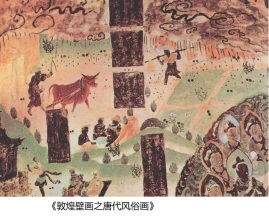

北魏的王室、北周的贵族都对莫高窟的建造起了很大的积极作用。更不必说隋代、初唐、盛唐时,敦煌一带的官府和民众,一起把明丽的时尚融入莫高窟的欢快景象了。连安史之乱以后占领敦煌的吐蕃势力,以及驱逐吐蕃势力的张仪潮军队,本是势不两立的敌人,却也都参与修护莫高窟。五代十国时期的曹氏政权对莫高窟贡献很大,到宋代,先后占领这一带的西夏政权和蒙古政权,也没有对莫高窟造成破坏,这实在是奇迹了。莫高窟到元代开始衰落,主要是由于蒙古军队打通了欧亚商贸路线,丝绸之路的作用减弱,敦煌变得冷清了。

——余秋雨《山河之书·莫高窟》

材料二20世纪40年代,常书鸿、段文杰、欧阳琳、孙儒侧、史苇湘等一批前辈专家,满怀对敦煌艺术的向往来到莫高窟。伴着大漠戈壁,土屋油灯,在这里扎下根来,开创了敦煌石窟保护、临摹和研究的基业。中华人民共和国成立后,又有李其琼、李贞伯、万庚育、李云鹤、关友惠、刘玉权、贺世哲、施萍婷、李永宁、孙修身、樊锦诗等一批专家学者响应祖国号召,从四面八方来到莫高窟。与常书鸿、段文杰等先生一样,他们来到莫高窟后就再也没有离开过。漫漫黄沙,掩不住他们探索敦煌石窟的热情;大泉苦水,冲不走他们保护敦煌石窟的决心。他们克服了常人难以想象的困难,忍受着和家人分居两地,子女无法接受正常教育的痛苦,默默无闻地守护着祖国的文化宝库。即使在“文化大革命”中他们受到极不公正的微博待遇,仍无怨无悔、不离不弃。他们被称为“打不走的莫高窟人”。1978年以后,改革开放为敦煌研究院带来全新气象。进入21世纪,社会发展,经济繁荣,仍有莘莘学子,投身敦煌,淡泊明志,弦歌不辗,将前辈开创的事业发扬光大。长期以来,无论在敦煌研究院内部,还是社会各界都逐渐形成一种共识——在以常书鸿、段文杰、樊锦诗为代表的几代莫高窟人身上积淀和凝结了一种代代相传的可贵的精神。2014年,敦煌研究院樊锦诗院长在"敦煌研究院成立70周年座谈会"上将这种精神明确命名为“莫高精神”。

——敦煌研究院

材料三 我在亚洲文明对话大会上讲过:“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”敦煌作为中国通向西域的重要门户,古代中国文明同来自古印度、古希腊、古波斯等不同国家和地区的思想、宗教、艺术、文化在这里汇聚交融。中华文明以海纳百川、开放包容的广阔胸襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——新华网《习近平:在敦煌研究院座谈时的讲话》

(1)根据材料一,分别指出两类材料的史料类型。简要分析它们在敦煌学研究中的史学价值。

(2)根据材料二,概括“莫高精神”的时代内涵。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析敦煌文化保护研究工作的意义。

材料一 在总结隋亡的教训中,李世民和魏征悟出一个真理:“国以民为本”。李世民说:“君依于国,因依于民。刻民以奉君,犹割肉以充腹,腹满而身毙,君富而国亡。”魏征奏曰:“怨不在大,可畏惟人。载舟覆舟,所宜深慎。”基于以上认识,他们确定了以“存百姓”为宗旨,以“简静”为特征,以“营衣食”为主题的治国方略。唐太宗经常派遣使者巡视各地,考察官吏,劝课农桑。为了不误农时,唐太宗还在法律中规定,“诸非兴造及杂徭役,十庸以上坐脏论”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》、陈增辉《儒家民本思想源流》

材料二 早在同盟会成立之初,孙中山就明确指出“三大主义皆基本于民”。三民主义“便是民有、民治、民享”。孙中山主张发扬光大中国传统重民思想这一宝贵的精神财富,并按近代民主观念对其加以诠释,主张把政权公之于天下,让人民当家作主。他弘扬传统重民思想的目的,就是为了发扬它与近代民本、民主一致的成分,从而使近代民本思想、民主观念在中国文化中找到适合它生长的土壤,让更多的人接受,变为现实。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》

材料三 中国共产党的百年历程已然证明,党来自人民、根植人民、服务人民。民主革命时期,毛泽东强调:“革命的主体是什么呢?就是中国的老百姓……什么人是根本的力量,是革命的骨干呢?就是占全国人口百分之九十的工人农民。”进入改革开放新时期,中国共产党把解放和发展生产力,消灭剥削、消除两极分化,实现全体人民共同富裕作为自己的奋斗目标。邓小平指出:“党的全部任务就是全心全意为人民服务!”党的十八大以来,习近平同志反复强调突出人民主体地位,彰显出“我将无我、不负人民”的深厚为民情怀。

——摘编自潘丹尼、王淑辉《中国共产党对传统“民本”思想话语的发展与创新》

(1)根据材料一,概括唐太宗治国理政的主要特点,并结合所学知识分析其积极效果。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较唐太宗和孙中山民本思想的异同。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国共产党坚持人民至上的主要意义。

| A.都为改革浪潮中的教育举措 | B.均推动了中国教育现代化进程 |

| C.体现的人才选拔理念是对立的 | D.沉重冲击了儒学的正统地位 |

材料一 16世纪中期以来,法国因粮食短缺引起的食物骚乱和农民反叛频发。为解决这一问题,19世纪30年代,法国政府设立农业促进会与示范农场总监等,支持农业竞赛,改良农业技术,传播农业知识。到19世纪中期,正常年份可以收获2.25亿公担谷物,比世纪初增长了50%。1861年,拿破仑三世废除浮动关税制,规定:用法国船只运输的进口谷物,关税减到每公担0.5法郎;用外国船只运输的,每公担则为1法郎。这使法国成为世界农业市场的一部分,外国的廉价农产品能快速运到国内需要的地方。当时,这些措施取得了一定的效果,但面对国际市场的变化、战争和经济危机,法国粮食生产仍旧摆脱不了在过剩与短缺之间摇摆的命运。

——摘编自周立红《近代法国政府职能转变与谷物自由市场的建构》

材料二 19世纪70年代初,农业在英国国民净收入中所占的比重是15.2%。英国的耕地总面积约为1840万英亩,1870年的小麦产量为3070万公担,本国生产的粮食基本能满足79%人口的需要。1895-1904年间,农业在国民经济中的比重仅占6.2%,许多农民离开土地。在英国政府看来,只要能保持其殖民体系,英国农产品供给就不存在问题。到1910年,英国小麦产量为1540万公担,1870年到1910年英国进口小麦增长了近3.5倍,英国进口的小麦占到国内消费量79.7%。到1914年,英国耕地面积变为1430万英亩,本国生产的粮食仅能满足35.6%人口的需要了。

——据《工业化及其启示》等

(1)根据材料一,概括19世纪30-60年代,法国解决粮食危机的主要途径,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二,指出到20世纪初,英国出现了怎样的粮食问题?结合所学知识,分析其与英国发展道路的内在联系。

(3)综合上述材料,谈谈你对“把饭碗牢牢端在自己手中”的认识。(要求:有认识,有史实阐述)

| A.诸子学说完全对立 | B.士人们的主体意识不断削弱 |

| C.社会处于转型时期 | D.新兴地主阶级登上历史舞台 |

材料一 18世纪后半叶至19世纪中叶,对欧洲来说,是疾风暴雨的革命与波澜起伏的改革的年代。革命或改革相继成功后的欧洲各国并没有出现启蒙学者所描绘的自由、民主、平等、博爱的美好景象。资本对工人的奴役,资产阶级一个阶级的统治,以及私欲横流的社会现象,使人们普遍感到失望。这种对现实的不满反映到了文学艺术领域,浪漫主义的艺术由此兴起。

——摘编自普通高中课程标准实验教科书《必修三文化发展历程》

材料二 《自由引导人民》是法国浪漫主义画家德拉克洛瓦的代表作,它重现了法国七月革命中关键时刻的场景。画中的主要人物自由女神(以革命女青年克拉拉·莱辛为原型)在硝烟中,一手高举着法兰西共和国三色国旗,一手拿着枪,号召人民奋勇前进。德拉克洛瓦通过对自由女神的描绘,寄托了自身对革命情感与英雄气概的向往,表现出了自由与人民的政治主题。在自由女神的身旁,是拿着武器的学生和工人以及市民,这些正是当时七月革命的队伍。在自由女神脚下,有一位青年工人,可以看出受了严重的伤,正在仰望着女神手中的三色旗,仿佛期待着自由的到来。

——摘编自韩晓瑞《想象与现实的研究——德拉克洛瓦<自由引导人民>赏析》

(1)根据材料一、二,概括浪漫主义画派的艺术特点,并结合所学知识分析该艺术特点形成的时代背景。

(2)综合上述材料,你如何认识绘画作品的史学价值?