材料一 中国“自古有海防而无海战”“晚清统治者特别是洋务人士看到了发展海军对于民族生存和维系统治的重要作用“主张购船买舰”发展海防,他们认为“只要‘修我陆战之备’‘不必争利海中’”“若与敌争逐于海洋之中”没有胜利的把握,因此“对外敌的海上入侵‘不必与敌战于海’”,海军作战方针应是“不争大洋冲突‘只专海口严防’”“无事扬威海上”,有警时收进海口“以守为战”,洋务人士强调海疆防务,宣称“战不如守”“而守即为战”“普遍缺乏运用海军去保卫中国领海”争取制海权的观念,“防口守岸”的消极防御思想一直是占支配地位的海军作战指导思想。

——摘编自《李文忠公全书》等

材料二 新中国成立后我国海军防御范围逐渐从近岸领域转移到利益攸关的近海领域,新时期我国统一“近海”概念为“我国的黄海、东海、南海、南沙群岛及台湾、冲绳岛链内外海域”以及太平洋北部的海域,随着对外贸易在国民经济中的比例越来越重“海上航运对中国经济有着非同以往的战略意义”赴远海为中国商船护航的能力以及在大洋上保护国家利益的能力成为我国海军发展的迫切需求,党的十八大以来“强军伟业加速推进,短短10年间”人民海军主战舰艇数量“从十位数向百位数递增”我国海军多次执行亚丁湾护航、赴远海编队训练、对外友好访问等任务。人民海军已从“黄水”走向“蓝水”,从“浅蓝”走向“深蓝”,2022年6月17日,我国第三艘航母福建舰下水命名,“这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航母”,采用平直通长飞行甲板,“配置电磁弹射和阻拦装置”满载排水量8万余吨。

——摘编自周于兰《新中国成立以来中国海军战略转型研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清海军战略的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国海军发展不同于晚清之处。

材料一 20世纪二三十年代一批知识分子提出通过乡村建设运动实现“民族再造”。如晏阳初认为:“从文字方面以提高民智,以文艺教育攻愚,以生计教育攻穷,以公民教育攻私,以卫生教育攻弱”,并主张进行农村调查和统计以配合四大教育的开展。由于农民不信任、不合作,原定1年的调查工作进行了7年,乡村建设也“号称乡村运动而乡村不动”。

——摘编自侯建新《二十世纪二三十年代中国农村经济调查与研究评述》

材料二 20世纪30年代初,毛泽东对赣南闽西等地农村进行调查。为了解“卖妻鬻子”的真实性,毛泽东找不同村子的不同农民对事件进行有名有姓有具体情节地描述;面对“农民只谈点家常事,脸上没有笑客,也不多讲”,毛泽东请农民吃饭并送被子,让他们了解党的真意,后来“大家都毫无拘束,热烈讨论,亲切得像自家人一样”。毛泽东对调查内容采用阶级分析方法,得出“旧的社会关系,就是吃人关系”的结论,并提出中国革命的中心须放在农村。

——摘编自刘燕《毛泽东早期社会调查研究的科学态度及其现实意义》

材料三 1906年,日本政府组建满铁株式会社,它表面上是铁路经营公司,但却公然涉足政治、军事等领域。1935-1942年,日本满铁株式会社出动30人,搜集了河北16个县25个村的资料,调查范围包括农作物、税收、水利、农民的收入与支出等,并将详细记录整理成114份报告,约700万字。

——摘编自陶诚《30年代前后的中国农村调查》等

(1)结合材料一分析知识分子进行农村社会调查的背景。

(2)结合时代背景,说明材料二中毛泽东开展农村社会调查的意义。

(3)根据材料三、概括日本满铁株式会社在中国开展社会调查的特点并分析其目的。

材料一 西方科学文化的舶来是明清之际时代性的重大变化,来华传教士与中国士人进行了广泛的思想交流。中国士大夫热切研习探求舶来的各种学理,他们意识到传统科技停滞的最重要原因在于“第(仅仅)能言其法(技巧),不能言其义(逻辑)”,更新知识必须“缘数寻理”,才能“具存实义”发现规律。伴随着西学的传入与明清更替,天文、地理、人治之学等实学为士人所看重,产生了一批脱离空谈“心性”的新型士人与政治家,诞生了《农政全书》《天工开物》等一大批科技成就。

——据陈橹《论明清之际士人群体对西方科技的态度与历史影响》

材料二 18世纪,启蒙时代许多作家和思想家都具有科学教育背景。他们通过演讲和著书立说将科学理论介绍给公众,最著名的莫过于《大百科全书》……这一时期大学里的教授开始接受牛顿的理论,有的教授向学生展示科学原理,并向公众演示自己的发明。科学会和研究院大量建立,其中许多机构有出版图书和期刊的特许权。1738年伏尔泰出版了《牛顿的哲学原理基础》以向公众介绍牛顿的力学原理。这一时期,还有更多的向外行人讲解科学原理和知识的图书出版。

——据李大光《科学传播简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际西方科技在中国传播的积极作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与明清时期中国相比近代西欧科技传播途径有何不同,并分析其原因。

(3)结合所学知识并联系现实生活,提出一条与上述材料中不同的科技传播新途径,并简要说明其优点。

陶行知的“精神遗产”

材料

陶行知任南京高等师范学校和国立东南大学教授、教务主任等职;1926年,他发表《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言书》;1935年,他在中国共产党“八一宣言”的感召下投身抗日救亡运动;1945年,他当选为中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员;1946年7月25日,陶行知因劳累过度在上海病逝,年仅55岁。中国延安、上海、重庆、南京等地以及美国、新加坡等国家的相关部门,先后为他举行了追悼会。以下为1946年10月27日,部分人士在上海陶行知追悼会现场的讲话(节选)∶

·他把自己占有欲尽量减少,把创造欲无限扩展……创造欲强的人,你的是你的,我的还是你的,创造了好的,还要创造更好的。他在创造社的宣言上说过∶处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之主……他创造些什么,决(绝)不是要你会升官发财,肥私利己,(而)是要人类共同来创造一个政治自由、经济平等的大乐园。他的创造方法,第一学习,第二学习,第三还是学习,他向大自然学习,向老百姓学习,向小孩子学习。

——郭沫若

·我们叫他做老先生,他叫我们做老朋友。他首先叫我们一面读书,一面做工……后来陶先生想出了小先生制,每个小先生要回去教三人或四人。所以山海工学团以后(发展)发展得很快,不久就有生产工学团、高牧工学团,直到敌人来了,我们又组织战地服务队。

——孟根根(山海工学团农民)

·他是国际主义者,他实在是国际上伟大的人物……他所提倡的教育,就是中国明日应有的教育。

——【关】毕菜士(时任美国援华会总干事)

·那(指追悼会现场挂着的“民主魂”三个大字)已经代表了陶先生的精神。纪念他,我们要联结起来,为他所生活的、所努力的、所死(献身)的教育事业而奋斗!

——【美】艾德甫(陶行知生前同事)

作为历史的观察者,概括说明陶行知“精神遗产”的主要内涵,并谈中国共产党人是如何继承陶行知的“精神遗产”的。

材料一中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

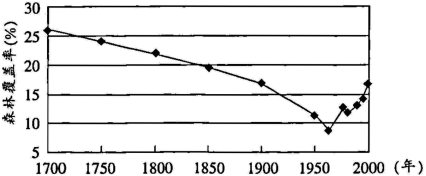

材料二

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

材料一 中国的现代化是在西方列强的大举入侵中被迫开启的,经历了“师夷制夷”的洋务运动、戊戌变法、辛亥革命,中国人民在半个世纪的时间内不断探寻现代化的道路,结果都失败了。直到俄国十月社会主义革命的胜利,为在黑暗中探索现代化道路的中国人民指明了前景。中国共产党以马克思主义为指导,深入分析中国的历史、现状和所处的时代环境,明确指出通过新民主主义革命走向社会主义的前途。1949年中华人民共和国的成立,实现了国家的统一和民族的独立,并在此基础上开始了向社会主义现代化的胜利进军。

——摘编自张端《中国共产党对社会主义现代化的贡献》

材料二 1959年,中央明确了四个现代化的目标,即工业现代化、农业现代化、科学文化现代化、国防现代化。1992年,党中央提出,中国的现代化是包括经济、政治、文化在内的全面的现代化。中共十八大以来,习近平总书记强调,“现代化的本质是人的现代化”“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”“要推进国家治理体系和治理能力现代化”“要在坚持以经济建设为中心的同时,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,促进现代化建设各个环节、各方面协调发展”。2020年,我国GDP总量达到101.6万亿元,按照年平均汇率折算达到14.73万亿美元,稳居世界第二。

——摘编自王正坤《新中国社会主义现代化的探索和经验启示》

(1)根据材料一并结合所学,分析中国开始走上社会主义现代化道路的背景。

(2)根据材料二并结合所学,指出新中国成立以来社会主义现代化内涵的变化,并概括中国共产党领导中国人民实现社会主义现代化的经验启示。

材料一 与近现代隔离机制相比,尽管中国古代的隔离措施、隔离方法、隔离观念还比较落后,但早在秦汉时期,甚至更早就已存在的避疫思想、隔离观念……它历经秦汉时期的萌芽、西晋时期的进一步发展,到两宋时期达到相对完善的程度。尽管明清时期国家层面主导的隔离治疫事务有所衰落,但是以民间社会力量为主导的隔离治疫却得到了长足发展,这种官绅协同的模式不仅促进了传统隔离治疫的发展,并为近现代隔离治疫机制的建立奠定了坚实的基础。

——摘编自杨银权《被忽视的传统:中国古代隔离治疫发展述论》

材料二 随着疫情的频发,从民间到官方皆竭力治疫,但由于医学技术水平所限,往往效果有限,直到清末才略具规模,民国时期较有进步。据1911年7月11日上海《时报》载,当年安徽遭受特大水灾,大灾之后必有大疫,皖北灾后患疫百姓众多。在上海华洋义振会会长福开森的号召下,该会于7月初成立救疫队赴皖救治,就诊者纷至沓来,一时应接不暇。该会除施医外,还择极贫病重者再施钱、米,并备牛肉干、牛奶等滋补之品,以助患者速愈。民国初期,每到七八月份,各大城市纷纷成立临时时疫所,免费收治疫病患者。二十世纪二三十年代,上海各慈善团体、民间社团每年均成立时疫救治医院,有上海时疫医院、普善山庄时疫医院等近20家。

——摘编自周利成、左力《近代中国的防疫、验疫与治疫》

材料三 在疫情防控的链条上,密接人员正是最脆弱也是至为关键的那块“木板”,要尽早实现社会面清零的目标,就要精准防控、快速出手,第一时间做到应隔尽隔、不漏一人,而这离不开隔离人员对防疫工作的理解与支持。对隔离人员来说,他们是用自己一时的不便换取更多人的安全与方便,对这种顾全大局的自我牺牲精神,我们理当心怀感恩、深表敬意。

——摘自《隔离也是战“疫”同样值得尊重》潇湘晨报(2022年4月1日)

应当加快防疫行政隔离立法,修订《传染病防治法》《突发事件应对法》等法律法规,将防疫行政隔离纳入法治轨道。完善行政隔离基本程序,强化对未成年人保护,完善防疫行政隔离执法文书制度和专业审核制度。并确立防疫行政隔离“以财政承担为主,被隔离人员承担为辅”的基本原则。

——摘自张效羽《法治视角下防疫行政隔离制度的完善——以对人防疫行政隔离为例的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代隔离制度的特点及其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国采取的防疫措施并分析意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括现代隔离制度有哪些进步之处。

(4)综合以上材料,谈谈你对疫情防控的认识。

材料一 从洪武到永乐年间、明朝外事机构逐步建立和完善、主要由礼部主客司管理、洪武十三年(1380)明太祖设立行人司、洪武十三年明太祖设立行人司,职专奉节奉使之事。尽管礼部主客司是总管外事的机构、但是其他机构仍然是各司其职、互不统属、由于财物最终送交内府掌管、也给宦官参与出使提供了可能,因而出访外交使节主要有三类:朝臣、行人、宦官。明朝外交使节的选拔是非常慎重的,在程序上、一般是由礼部先拟定大政的名单、然后按照仪制或惯例向皇常提出奏议、并推荐人选,通过朝臣的商议,最终由皇常来确定人选、并择日出使。

——摘编自滕淋《明朝外交使节》

材料二 第二次鸦片战争后,外国公使大量进驻北京,清政府同西方的交往日益增加。由于对国际形势的无知、给中国对外交往带来了种种弊端、派遣使节加强对西方的了解,已成为清政府的当务之急。清政府派驻的对外使节分为五类:观光性使节、屈辱性使节、常驻性使节、礼仪性使节、考察性使节。清政府在遴选使节时、最初只是要求使节才识兼备、洞悉夷情即可,随着国际交往的加深,逐渐要求使节还得拥有一定外交专业技能。那些士大夫和熟悉西方的洋务人员成为清政府遴选使节的重要来源、置学堂、建机构、游历见习、留学成为清政府培养外交使节的重要途径。

——摘编自张勇《晚清外交使节的遴选》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝选派外交使节的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清遴选外交使节的背景和影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明影响明清政府派遣外交使节的主要因素。

材料— 19世纪末20世纪初,面对惨遭列强瓜分的中华大地和晚清政府的腐朽没落,大力推崇尚武精神培育的军国民教育理念进入中国。随着军国民教育思潮在中国的广泛传播,各级各类学校纷纷开展以兵操或兵式体操为形式的军事教育活动。1903年,年仅18 岁的资产阶级革命党人邹容在《革命军》中强烈呼吁"全国男子有军国主义之义务"。1903年,南京陆师学堂成立了军国民教育会,陆师学生章士钊、林立山等人分任教练,志愿入会者共96人,分为8个小队,早晚训练。1904年清政府颁发了"癸卯学制",根据"癸卯学制”的规定,全国各类学校从小学堂到高等学堂,直至大学堂都要开设兵式体操课程,主要包括柔软体操、各个教练、小队教练、中队教练、枪剑术、野外演习及兵学等。1907 年全国各级各类学校接受国防教育的在校生为100万左右,民国初年则达到约293万人。

——摘编自陆华《清末学校国防教育的滥觞》

材料二 新中国成立后,在肃清反革命武装、恢复发展生产的同时,国家对民众进行爱国、保国、爱军、拥军和实行普遍民兵制的国防教育。朝鲜战争和和平解放西藏时,进行了维护祖国统一的爱国主义国防教育。20世纪六七十年代几次边境战后,对全国军民进行维护祖国领土完整主权和加强战备的国防教育。中共十一届三中全会后,随着和平建设时期的到来,国防教育进入新的阶段,如鼓励青年学生报考军事院校,高校和中学进行军事训练,地方党校把国防教育纳入教学课程,组织边防英雄模范人物巡回报告,确立国防教育日等,加大了全民国防教育力度。2001年,我国颁布了第一部《国防教育法》。

——摘编自刘俊平《中国近现代国防思想史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清末国防教育产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括建国后国防教育的影响。