| A.中国社会适合君主立宪制 | B.清末立宪不改变专制之根本 |

| C.清朝主动顺应近代化潮流 | D.辛亥革命未能推翻君主专制 |

| A.警察制度确保了治安状况 | B.警察制度滋生腐败黑暗 |

| C.近代警察初设制度不完善 | D.新政为贵族权势所把握 |

材料一 “我国文化之东渡,以唐代为最盛。除派遣使臣外,更益以留学生与学问僧,以为文化上之直接移植者。……留学生在唐既久,因受唐人同化,其衣食住等皆与唐人相同,并信仰其宗教,学习其文化制度,一旦离唐归国,遂于不知不觉之间,将唐之文物制度传日本矣。”

——郭丽《唐代教育与文学》

材料二 留学生是随着近代中国社会变迁的逐步深化而迅速发展并走向高潮的,从这个意义上说,留学生是社会变革的产物;反过来讲,留学生又是推进中国革命和改良的一支重要力量,近代中国社会的政治、经济、思想文化等方方面面的变革,留学生都是“弄潮儿”。

——李喜所《百年留学潮与中国现代化》

材料三 中国近代文化教育事业是随着洋务运动的兴起而兴起的。洋务事业的发展,需要大批懂得西方近代科学技术和洋务事业的人才,中国近代教育随之产生。当时的新式教育事业主要表现在创办新式学堂与派遣留学生等方面。

——章开沅、朱英《中国近现代史》

材料四 选派留学生出国在19世纪70年代已经开始,而在甲午战争后数量大增。新政期间,由于不分官费自费概以科名奖赏学成归国者,遂使留学蔚为潮流,在20世纪初年出现了第一次“留学热”。在这些留学生中,后来产生了一大批民主革命的志士。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)据材料一,概括唐代中日文化交流的途径和方式以及唐文化的历史地位。

(2)概括材料二的观点,结合材料三、四和相关史实加以说明。

| A.西方文明对中国产生巨大冲击 | B.清政府的统治日渐开明 |

| C.近代中国妇女的地位逐渐提高 | D.传统思想影响根深蒂固 |

| A.政府的民主化程度日益加深 | B.民主共和观念日益深入民心 |

| C.中国的宪政观念在不断增强 | D.晚清民国法律体系日益完善 |

材料一 1902年沈家本被清廷任命为修订法律大臣,他力主“变法图强”,近可以收回治外法权,远可以跻身于世界强国之林。他确定了以“参考古今,博稽中外”为修律指导思想,起草新式法律《刑事民事诉讼法》《大清商律草案》《国籍条例》等,基本建立了中国近代法律体系。由他制定的《破产律》完全抄自日本破产法,但与当时经济发展水平和运行机制产生严重抵牾而流于具文。晚清政治改良的最终失败,使修律与司法改革未能达到预期结果,但却推动了近代法律的转型发展。

——摘编自张晋藩《中国法律的传统与近代法律转型》

材料二 中国共产党在民主革命时期颁布的宪法或宪法性质文件

| 时间 | 宪法名称 | 核心内容 |

| 1931年 | 《中华苏维埃共和国宪法大纲》 | 确认实行工农兵民主专政和苏维埃政权组织形式 |

| 1941年 | 《陕甘宁边区施政纲领》 | 按照“三三制”组织抗日民主政权 |

| 1946年 | 《陕甘宁边区宪法原则》 | 边区实行人民代表会议,保障人民各项权利 |

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民主革命时期中国共产党法制建设的意义。

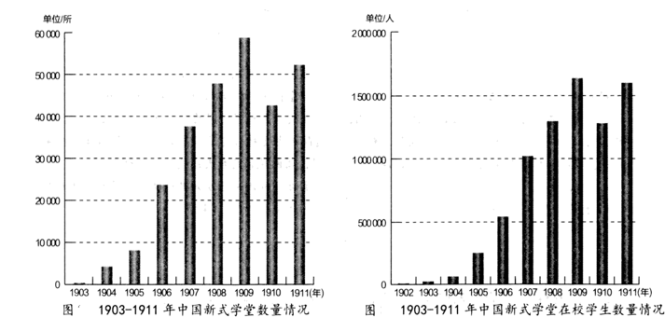

| A.西学东渐彻底改变了国人的观念 | B.国家教育方针的改变 |

| C.变革图强具有一定的社会基础 | D.教育近代化的起步 |

| A.出洋留学受到社会的广泛支持 | B.落第士人成为官派留学生主要来源 |

| C.新政改革加快了社会结构变动 | D.科举停废改变了国人的中西体用观 |

材料 1898年6月,光绪皇帝颁布科举改革的谕旨,主要内容是:在乡试、会试中以策论取代八股文;调整乡试、会议三场考试的内容,将史论与政论列为第一场,时务与实学列为第二场,四书五经列为第三场;每场发榜一次,上榜者方可参加次场考试。这次改革因政变而中断。

随着形势的发展和新政的深入,废除科举犹如箭在弦上,不可阻挡。但废科举事关重大,阻力重重。于是,清政府采取回避的态度,对科举制进行局部改革。1901年6月至8月,清廷停止武科举,文科举取消八股,乡、会试改用策论,注重实学和时务,“考官阅卷,合校三场,以定去取,不得偏重一场”。

——改编自关晓红《科举停废与近代中国社会》等

(1)根据材料,比较1898年和1901年科举改革举措的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1901年清政府重启科举改革的原因。

| A.政府政策的调整 | B.民主共和政体的建立 |

| C.西学东渐的深入 | D.自然经济的不断解体 |