材料一 明清之际的中西文化交流,是作为“上帝的使者”兼“文化大使”的耶稣会士,直接在中西双方架设了一座文化交流的桥梁。就来华的耶稣会士而言,当他们面对地域广阔,物产丰富,国家统一,经济与军事实力相对较强大的东方大国,而明智地认识到,唯有遵循“恪守中国的法度”礼俗,方能有在华立足安身的机遇。大量西书的传入,使得明末清初出现译书热潮,这些译著是当时中国知识阶层吸纳和摄取西方科学文化的重要源泉。与此同时,耶稣会士也把中国传统的思想文化输入欧洲,儒家思想在欧洲广为流传,对当时法国启蒙运动影响极为深刻。入清以后,清帝成为中西文化交流的组织者和参与者,为维护“华夏中心”的传统观念和“天朝上国”的地位,清廷竭力推崇明末以来逐渐形成的“西学中源”观念。1837年后,为清廷效力的传教士遂告绝迹,西方文化在中国的传播遂归于漫长的沉寂。

—摘编自马骏骐《明清之际中西文化交流的特质》

材料二 鸦片战争爆发之前,英国曾经派遣使团来到中国,以期达到通商的目的,而乾隆皇帝却拒绝了这一使团有关开商埠减课税的要求,理由是天朝物产丰盛,没有与他国通商的需要。回顾两者的社会背景,英国此时是完成了工业革命的资本主义社会,而中国仍然留在封建社会不发达的经济形态中。英国屡次派遣使团来华的过程中,都在觐见皇帝之时发生冲突,即三跪九叩之礼。鸦片战争中国战败后,清廷中一部分有识之士开始觉醒,开始了解、接受西方文化,更全面地关注到西方国家的政治制度、地理历史、科学技术、经济贸易等。这对中国传统文化造成巨大的冲击力,并使中国传统文化开始转型。

—摘编自赵君尧《鸦片战争与近代中西文化冲突》

(1)根据材料一,概括明清之际中西文化交流的特点,并结合所学知识,指出明清之际西学传入对中国的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析鸦片战争前后中国对西方文化态度的转变及原因。

材料一在地方管理方面,(北宋)初设诸路转运使监管地方财政,兼及行政监察,号为“监司”。但以后又增设多种名目的路级监司:提点刑狱司主管司法,提举常平司主管仓储,安抚使司主管军事、治安,合称“四监司”。他们互不统属,路之辖境划分不尽相同,或虽相同而治所未必一地。

——张帆《中国古代简史》

材料二大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮,兵甲,屯种,漕运军国重事,无不领之。”朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁,便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。但其不可克服的缺陷也日益凸显:地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——搞编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,概括北宋加强地方治理的措施。

(2)根据材料二和所学知识,概括明代实行督抚制的原因。

材料一 孔子的时代正是奴隶社会逐渐衰亡,新兴封建制度逐渐兴起的历史过渡时期,他是这个过渡时期的过渡人物。孔子的思想基本上代表了当时比较开明的奴隶主思想,在一定程度上反映了社会前进的倾向和要求。书中第二章介绍了孔子出生于没落奴隶主贵族家庭,“少也贱”,长期生活在下层人物中,了解人民的愿望和要求;同时,他又有与当权者交往的机会,进可为官,这就是孔子既忠君又爱民思想产生的原因。孔子出生的鲁国是当时文化的中心,周朝的典章制度在鲁国保存得最完整,孔子自幼受到西周文化熏陶,因而对周礼非常熟悉和钦佩,“吾从周”便是他发自内心的话语。

——《孔子的教育思想》

材料二 董仲舒把《春秋》中所记载的自然现象,都用来解释社会政治衰败的结症。他认为,人君为政应“法天”行“德政”,“为政而宜于民”;否则,“天”就会降下种种“灾异”以“谴告”人君。如果这时人君仍不知悔改,“天”就会使人君失去天下。

(1)根据材料一概括孔子思想产生的背景?

(2)材料二反映了董仲舒的什么思想?当时董仲舒为什么要采用这种形式来劝诫皇帝呢?其积极作用是什么?

(3)依据材料并结合所学知识分析董仲舒新儒学的特点。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈 严文明等《中华文明史》

材料二 宋明理学最初产生于北宋时期,盛行于南宋、元明时期,对中国社会产生了深远影响。它是融合了佛、儒、道三教,将三教理论融为一体的思想体系,是北宋时期之后社会经济政治高度发展的理论体现,也是中国古代哲学长期发展的结晶。宋明理学重视人的道德修养,但在它为封建专制的统治者作为官方思想去批判一切的时候,它最终便发展成为恃强凌弱而又扭曲的“存天理、灭人欲”。

——赵佳为《历史唯物主义视角下的宋明理学》

材料三 明末清初社会的激烈动荡,促进了思想界的活跃。李贽提倡个性解放;黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥封建专制制度是“天下之大害”;黄宗羲在中国历史上首次提出“工商皆本”的口号;唐甄在《潜书·空语》中提及“凡为帝王者皆为贼”;王夫之在《张正自蒙注》中指出“理欲皆自然”。这些早期的启蒙思想在中国思想界掀起了狂涛巨澜,使中国思想界一度出现了群星璀璨的繁荣局面,他们对封建传统的批判精神,对后世产生深远影响。

——陈寒鸣《中国早期启蒙思潮略论》

(1)根据材料一及所学知识,列举百家争鸣的代表派别、代表人物及代表思想。(2)根据材料二,结合所学知识,指出宋明理学具有哪些积极影响?

(3)依据材料分析明末清初这些“狂涛巨澜”出现的背景。

材料 北魏前期,黄河流域经历了长期的战争,土地荒芜,人口锐减,生产凋敝,民不聊生。许多农民不得不投靠大族豪强,沦为荫附户。荫附户不承担国家的赋税徭役,其负担必然要转嫁到其他劳动人民的身上;而大族豪强对荫附户实行残酷剥削,荫附户也苦不堪言,社会阶级矛盾不断激化。“世祖(拓跋焘)经略四方,内颇虚耗,既而国衅时艰,朝野楚楚”,这就是文成帝继位时面临的社会现实。文成帝(440—465年)曾经派出二十多批官员巡视州郡,检查地方垦田、徭赋、吏治和刑法。他五次发诏惩治贪官污吏,并一度减轻赋税,免收相当于常赋一半的杂调。这些措施虽然有一定的作用,但是收效甚微。

——根据司马光《资治通鉴》整理

(1)根据材料并结合所学知识,分析北魏文成帝改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价北魏文成帝改革。

| A | 东汉初年统治者加强集权、发展生产,社会出现繁荣景象 | 光武中兴 |

| B | 唐太宗轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏 | 开元盛世 |

| C | 金世宗在位时期出现短暂的稳定繁荣局面 | 大定之治 |

| D | 康熙、雍正、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓 | 康乾盛世 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料一 盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。宋代是外患最多的时期之一,而北宋统治者抵抗无力,至于南渡偏安,其中地方无实力,易于虚弱瓦解是其重要原因之一。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料二 大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史元明清卷》

(1)据材料一,比较唐朝中后期与宋朝在处理中央与地方关系上的不同,并指出各自产生的后果。

(2)据材料二,概括指出元代行省的特点。结合所学知识简析行省制度形成的积极影响。

(3)综合上述材料,指出中国古代处理中央与地方关系应采取的策略是什么?

材料一:战国是社会大变革的时代,各种社会矛盾错综复杂。人们对当时社会大变革中的许多问题,表明自己的态度,提出主张、愿望和要求。这一时期,“诸侯并争,厚招游学”……在学术思想领域内出现了“百家争鸣”的局面。参加争鸣的主要有儒家、墨家、道家、法家,还有阴阳家、名家等。这对当时的社会变革及文化发展,起了促进作用。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二:诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料三:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。宋代一大批知识分子毅然肩负起重振儒家文化的重任,积极参与现实,参与政治,恪守道德规范,表现出高度的社会责任感和独立的人格意识,范仲淹、欧阳修号召士人重视名节,振作士气,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”在社会上产生了深远的影响。

——摘编自张岂之:《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学,分析“百家争鸣”出现的背景。请分别列举一例战国时期儒家、阴阳家的代表人物并指出其主要思想主张。

(2)阅读材料二,结合所学,指出秦始皇和汉武帝统一思想的主要举措,并说明这些举措所产生的影响。

(3)阅读材料三,结合所学,指出为重振儒家文化,北宋中期掀起了一场什么运动?指出南宋时期理学的著名代表人物,并说明实现“理”的方法。根据材料分析理学的影响。

| A.《西游记》 | B.《三国演义》 |

| C.《水浒传》 | D.《红楼梦》 |

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

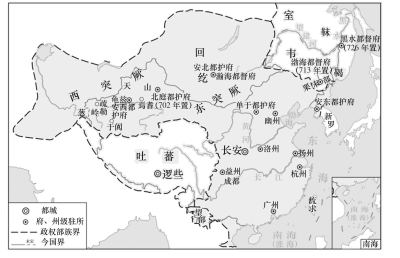

材料二 唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料四 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁等地由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——摘编自《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“在协调地方与中央的关系”上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝边疆管理的措施,并分析其历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

(4)根据材料四和所学知识,分析行省制度的历史影响。