材料 儒家、法家与道家的政治理论

| 儒家 | 法家 | 道家 | |

| 问题意识 | 一个礼崩乐坏的世界 重建良善的政治秩序 | 君主的政治危机 成就霸业的难题 | 一个偏离“道”的社会 重建合乎“道”的社会 |

| 解决方案 | 周朝礼制、政治伦理 实行仁政、君子人格 | 强君、农战、 法制、赏罚 | 循道而为、柔弱处下 无为而治、绝圣弃智 |

| 理想社会 | “大道之行,天下为公” | “事在四方,要在中央” “以成霸王之名” | “小国寡民” “至德之世” |

——摘编自包刚升《儒法道:早期中国的政治想象》

结合时代背景,就材料中儒家、法家、道家的政治理论进行历史阐释。2 . 材料一 江西南昌海昏侯墓是西汉第一代海昏侯刘贺之墓。迄今已出土1万余件(套)文物,形象再现了西汉时期高等级贵族的奢华生活。

江西南昌海昏侯墓出土重要文物列表:

| 1 | 木牍约200版,竹简约5000枚,包括《悼亡赋》《论语》《易经》《礼记》《孝经》《医书》《五色食胜》等,其中不少为失传的古代典籍。 |

| 2 | 孔子徒人图漆衣镜摆放在刘贺床榻前,是集屏风、衣镜为一体的“屏镜”,上有迄今为止所发现的最早孔子像。 |

| 3 | 粮库内发现有水稻、粟、甜瓜、梅等多种可食用植物遗存。 |

| 4 | 大量黄金货币和金银饰的车马器,仅金器就有478件,重量约115公斤;种类包括金饼、马蹄金、麟趾金、金版等,以及以金银技法(鎏金银、错金银、包金银等)加工的车马器等。 |

| 5 | 具有典型北方和西北风格的银质车马器“大角羊银当卢”,是内地出土最早的“带有回首式走兽纹的马具”。 |

| 6 | 作为编钟架构件的鎏金青铜钩取骆驼,是长江流域较早出现的骆驼形象的文物。 |

——摘编自王子今《海昏侯墓园考古与西汉史的新知》

材料二 鲁襄公二十二年(前551年)而孔子生。生而首上圩顶,故因名曰丘云。字仲尼,姓孔氏字中(仲)尼,姓孔氏……

——《史记·孔子世家》

鲁昭公六年,孔子盖卅矣。(据此推算孔子生年为鲁襄公七年)(前566年)

——西汉海昏侯刘贺墓非文物穿衣镜上的记载,2015年出土

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述海昏侯墓相关文物展品对研究西汉历史有何史料价值?(2)基于材料二,有人认为“《史记·孔子世家》有违历史史实”。你是否赞同这一观点?为什么?

材料一 东方青色,人通于肝,其类草木;南方赤色,入通于心,其类火;中央黄色,入通于脾,其类土;西方白色,人通于肺,其类金;北方黑色,入通于肾,其类水。

——《黄帝内经·素问·金匮真言论》

材料二 儒道两家的环保思想虽然都极其关怀自然环境,但儒家主张顺应自然,合理地可持续性地利用自然,其态度是积极的,而道家则一任自然,无为而无不为,态度是消极的。儒家学说的核心范畴是“仁”,仁既是处理人与人之间关系的规范,也是用来处理人与自然环境之间关系的范畴,道家的核心范畴是“道”,其特点就是自生自灭、自然而然、自由自在、无为而无不下为。正由于儒道两家的学说基础不同,导致了两种环保思想朝着不同的方向发展,儒家继续朝着世俗化的方向发展,而道家则发展成道教。儒家提出许多具体可行的环保思想,而且越来越具有实用性,而道家则试图从根本上解决,较少提出具体主张,其可操作性不强。

——摘编自方明星《中国古代环境立法略论——从儒道环保思想出发》

(1)根据材料一,结合所学,指出这部医学著作的理论特点和历史地位,并列举汉代在医药学方面的成就。(2)根据材料二,简要指出儒道两家环保思想在哪些方面存在区别,并列举荀子在天人关系方面的两个核心观点。

材料 综观孔子的“仁”,包括孝悌、忠恕、智勇、“刚、毅、木、讷”、“恭、宽、信、敏、惠”等一切美德。在孔子看来,仁不仅是统涵诸德之德,而且具有极高的道德价值,是个极高的道德境界,值得用生命去换取。在老子看来,“民之难治,以其上之有为,是以难治”,“民之饥,以其上食税之多,是以饥”,“师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年”。墨子批评儒家“言亲疏尊卑之异”的爱,主张“爱无差等”。面对时局,墨子提出了“利天下”“利人民”的观点,提倡“他人之利,天下之利”,在《墨子·贵义》中还提到“利”的最高追求就是“兴天下之利”。同时,他认为“万事莫贵于义也……顺天意者,义政也”,认为“义”是至高无上的道德正义。

——摘编自刘培育主编《中国古代哲学精华》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括孔子、老子、墨子在社会治理方面的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,对三人的主张进行整体评价。

材料一 柏拉图(前427——前347年),古希腊著名的哲学家、教育家,曾在雅典创办过阿加德米学院。在教育作用方面,他认为良好的教育是实现理想社会,培养出合格的卫国者的保证。他认为教育在改造人性上也有着巨大的威力,因此他要求国家严格控制教育。柏拉图的最高教育目的则是要培养“哲学王”,经过教育培养的精英可以成为优秀的哲学家,最终成为统治者。在教育对象上,他主张“精英”教育,应该从第一、二等级中选出最优秀的年轻人进行学习。在教育方法上,柏拉图提倡启发诱导,他认为,只要经过启发,没有学习过的人也能自觉地推导出数学、几何等公式。柏拉图以上的教育理念对欧洲的教育产生了深远的影响。

——摘编自陈桃兰《孔子与柏拉图的教育思想比较》

材料二 到公元前6世纪,在中国和希腊都开始出现了哲学家。在此以前,中国已有《尚书》《诗经》,希腊已有《伊里亚特》《奥德赛》等等,它们都在不同的程度上为古代哲人们提供了思考的资料。在古代希腊,原有祭神求福的传统,但哲学家出现以后,他们开始思考世界“始基”是什么的问题,并且试图以某种物质作为“始基”来解释世界。在古代中国,也长期有祭神求福的传统,可是在西周时期就开始有了对天将信将疑的思想倾向。孔子开创的儒家学派重人事而不重天,这都反映了一种人在自然关系上的某种精神觉醒。在古代希腊,许多哲学家都讨论了人与人之间的关系问题,柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》等书都是集中讨论这一问题的著作。在古代中国,也有孔子主张爱有等差的“仁”,墨子主张爱无区别的“兼爱”等等,不同的学派都为自己的主张作了论证,处于争鸣的状态中。古代希腊和中国的哲学家们当然不可能解决人与人的关系上的认识问题,他们能对此有所反省,提出问题,并试图提出自己的见解,这就是一种精神的觉醒了。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界古代史:上卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析柏拉图教育理念产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析古代中国和希腊哲学思想存在共同点的原因,并说明中国和希腊先哲精神觉醒的意义。

材料一 孔子曾说:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,……力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”张栽认为:“虽三代之英(夏商周三代君王),犹有劣者,以其未成功也。此所以未有不谨于礼,唯谨于礼则所以致大道之行。……六君子所以急于礼者,欲至乎大同也。”

材料二 20世纪初,康有为在《大同书》中讲,“既无帝王君长,又无官爵科第,人皆平等”,“今欲至大同,必去人之私产而后可,凡农、工、商之北必归之公”,“但使明天赋人权之义,男女皆平等独立,婚姻之事不复名为夫妇,……皆归之于公,即可至大同之世也”。同一时期,李石曾在《新世纪》上发表文章认为,“无国界,无种界,无人我界,以冀大同”。五四运动后,陈独秀提出,以往的理想社会追求,“他们眼见穷人的苦恼是由贫富不均,因此要想把全社会的贫富弄得绝对的平均,至于用什么方法来平均贫富,都全是理想,不曾建设在社会的经济事实上面,所以未能成功。”而马克思社会主义,是用科学的方法证明社会不安的原因,建立在社会的经济的事实上面,因而是客观的、现实的。

——均摘编自网络

(1)分别概括材料一中孔子与张载关于“大同”的主张。(2)根据材料二并结合所学,指出“大同”思想在20世纪初期的变化,并分别进行评析。

材料一 先秦诸子对劳动教育有着深刻的理解。《论语·子路》中说,“子路问政。子曰:‘先之,劳之。’请益。曰:‘无倦。’”孔子说:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。”春秋时期的敬姜教育子弟“夫民劳则思,思则善心生;逸则淫,淫则忘善,忘善则恶心生”。墨子教育子弟“故圣人作诲男耕稼树艺,以为民食”。孟子说:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。”

——摘编自何杨勇《先秦儒道墨三家的劳动教育思想与启示》

材料二 英国经济学家贝勒斯是提出学校劳动教育思想的先行者,他认为,必须对儿童进行劳动教育,他提出要创办工业学校,“工业学校应使富人有利可图,使穷人能过上一种丰衣足食的生活,使青年能受到良好的教育。”亚当·斯密(1723—1790年)也说:“假使普通人民的儿童有时在学校学习的但于他全无用处的一知半解的拉丁文取消不教,而代以几何学及机械学的初步知识,那么,这一阶级的文化教育,也许就会达到所可能达到的最完善程度。”

——摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

(1)根据材料,概括先秦的劳动教育思想,并结合所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括17、18世纪英国劳动教育思想的特点并分析其主要原因。

材料一 孔子思想体系的核心概念是“仁”。“仁”最扼要的表述就是“爱人”,即对人尊重和有同情心。达到“仁”的途径是“克己复礼”,即通过对自己的控制和约束以提高道德水平,他希望统治者“为政以德”,以严格的道德标准要求自己,通过道德感化改善政治,而不是一味使用暴力和刑罚。孔子对春秋后期“礼崩乐坏”的变革、动荡形势感到不满。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,大范围地流行。裤褶(xi)就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、祭等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。

这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自董晔《论魏晋南北朝时代的“胡服风尚”》

材料三 理学是中国后期封建社会最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,为生民立命,为往圣继绝学;顾炎武在明清易代之际发出“天下兴亡、匹夫有责”的慷慨呼号;文天祥、东林党人在异族强权或腐朽政治势力面前,风骨铮铮,无不浸润了理学的精神价值与道德理想。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)依据材料一,概括“仁”的思想内涵,分析孔子提出“仁”的背景。(2)依据材料二,概括南北朝服饰的特点,结合所学分析该特点产生的原因。

材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

材料一 孔子强调“学而不厌”,反对“饱食终日,无所用心”。孔子强调自立自强,“君子求诸己,小人求诸人”。孔子在立己的同时,注重立人,“夫仁者,已欲立而立人,已欲达而达人”。孔子奔走于各国,传播自己的学说和主张,明知不可为而为之。即使到了晚年,孔子仍然勤做不息,整理六经,办私塾,广授门徒。

——摘编自郭继文《自强不息:中国传统文化的优秀基因研究》

材料二

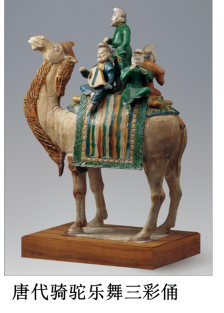

① 骆驼昂首挺立、高大英武,载数名胡、汉男子,一胡人跳舞,其余持琵琶等胡乐围坐演奏,神情生动。 | ②李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约唐代骑驼乐舞三彩俑皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。 ——向达《唐代长安与西域文明》 |

材料三

邓世昌 |

谭嗣同 |

林觉民 |

| 1894年9月17日黄海海战中,邓世昌指挥致远舰官兵英勇奋战,最终与舰同沉,壮烈殉国。 | 1898年,戊戌变法失败后,谭嗣同认为“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始”。他被捕后从容就义。 | 1911年,林觉民在黄花岗起义前写下绝笔《与妻书》:“汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在起义中,他身先士卒,英勇牺牲。 |

材料四

| 第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神(部分) | 精神内涵 |

| 井冈山精神 | 坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利 |

| 抗战精神 | 天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚忍不拔的必胜信念 |

| “两弹一星”精神 | 热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀 |

| 特区精神 | 敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干 |

——据新华社2020年9月29日《中国共产党人精神谱系第一批伟大精神正式发布》等制

(1)材料一反映了孔子的哪些优良品质?结合所学,简要概括孔子的主要贡献。

(2)阅读材料二,分别指出①②的史料类型,并概括材料反映的唐朝的精神风貌。

(3)依据材料三,概括以上历史人物表现出的家国情怀。结合所学分析其产生的时代背景。

(4)阅读材料四,任选一种精神,结合时代背景和具体实践,谈谈你对这一精神的认识。