材料一 黄帝被奉为中华民族人文初祖,黄帝传说源远流长。春秋战国时期,“百家皆言黄帝”。

| 派别及典籍 | 观点 |

| 儒家 ——《大戴礼记·五帝德》 | 孔子曰:“黄帝都,以与炎帝战于阪泉之野,三战而后克之。始垂衣裳,作为黼黻(礼服)。治民以顺天地之纪,播时百谷,尝味草木,仁厚及于鸟兽昆虫。” |

| 法家 ——《商君书·画策》 | 神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为(制定)君臣上下之义,父子兄弟之礼,夫妇妃匹之合,内行刀锯(刑罚),外用甲兵,故时变也。 |

材料二 汉代以来逐渐形成了以黄帝为主支谱系的文化认同。《史记》将《五帝本纪》作为中国历史之开篇,又以黄帝为五帝之首。据《史记》记载,黄帝的后人有两大分支:一是黄帝→昌意+颛顼(舜、禹);二是黄帝→玄嚣→嬌极→帝喾(尧、商、周)。在汉代,不仅尧、舜、禹、商、周为黄帝后裔,就连楚、越、匈奴也被《史记》纳入黄帝谱系。如“楚之先祖出自帝颛顼高阳,匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”。以黄帝为始祖的姓氏谱系,固然有以血缘为纽带的色彩,但实质上属于文化内聚。汉高祖称帝前,曾公开祭拜黄帝。汉武帝“北巡朔方,勒兵十余万,还祭黄帝冢桥山”。在中华五千年文明史上,中华民族与黄帝总是精神相通、血脉相连的,对于黄帝的文化认同也成为中华儿女智慧和力量的重要源泉。

——摘编自李俊《炎黄文化与民族认同》等

材料三 1937年4月5日国共两党首次在同一地点、同一时间来祭拜黄帝。

| 国民党《祭黄帝陵文》 | 共产党《祭黄帝陵文》(毛泽东) |

| ……维我黄帝,受命于天;开国建极,临治黎元。始作制度,规矩百工;诸侯仰化,咸与宾从。置历纪时,造字纪事;宫室衣裳,文物大备。丑虏蚩尤,梗化作乱;爰诛不庭,华夷永判…… | ……懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。……频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权…… |

(1)根据材料一、比较儒家和法家笔下黄帝形象的异同,结合春秋战国时期的思想状况,说明异同产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉代以来黄帝文化认同的特点。

(3)根据材料三、对比国共两党的祭文在形式和内容上的异同。结合所学知识,分析国共两党共同祭拜黄帝的作用。

材料一 荀子时代,面对“礼崩乐坏”,各种治世思想激烈交锋碰撞。但无论是“仁政”还是“法治”都没有适应时代需求,挽救岌岌可危的周王朝。荀子批判地吸收儒、法两家思想,主张礼法并治,其思想对当时的社会治理更为实用有效。荀子主张“义”是礼法的核心,强调用“义”节制人心,强化礼法对人们思想的约束,以达到国家政治稳定、社会安定有序的目标。

——摘编自管峰《荀子礼法思想内容及其当代价值》

材料二 贾谊是汉文帝时才华横溢的儒生、荀子后学的重要代表。他力主“改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐”,但“好刑名之学”的文帝并没采纳。他没有放弃,认为文帝应“始治天下”,废除承秦而来“法治”政策,“以礼义治之者积礼义,以刑罚治之者积刑罚。刑罚积而民怨背,礼义积而民和亲”。但由于朝廷大臣多数反对,文帝“谦让未遑”,这些主张大多被束之高阁。

——摘编自吕亚丽《浅析西汉儒学的发展与影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括荀子治国思想的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析贾谊的主张被束之高阁的原因。

材料一

| 文明区域 | 人物 | 观点 |

| 古代希腊 | 普罗泰格拉 | 人是万物的尺度 |

| 苏格拉底 | 认识你自己 | |

| 古代中国 | 孔子 | 仁者爱人 |

| 孟子 | 民贵君轻 |

材料二 中国人从“师夷长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,中国人认识世界同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今中西新旧之争……中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 2011年9月27日晚,2011中国(曲阜)国际孔子文化节在孔子故里山东曲阜

杏坛剧场拉开帷幕。开幕式上演了《大哉孔子》,演出以“儒济天下,和宁四方”为主题。整场演出由序——你是一团遥远的火、礼乐篇、仁爱篇、大同篇和尾声——千年孔子五个部分组成。在祭孔大典上,还颁发了“联合国教科文组织孔子教育奖”。据悉,孔子文化节以弘扬博大精深的儒家文化为主旨,彰显儒家思想生生不息的魅力,呼唤中华儿女强烈的民族认同感与文化归属感,促进人类不同文明之间的理解与信任,共建持久和平、共同繁荣的和谐世界。

(1)据材料一指出,东西方思想的共性和差异分别是什么?(2)据材料二、概括近代中国前期向西方学习的阶段特征,结合所学指出后期找到的“最重要、最本质的是非标准”是什么?

(3)根据材料三和所学知识,分析今天大力弘扬儒家思想的现实意义。

材料一 西周时期,学术文化活动为王室所垄断,接受学术文化教育的群体也仅限于贵族子弟。春秋以降,则出现“畴人(掌管天文、历法的史官)子弟分散,或在诸夏,或在夷狄”的现象,使西周礼乐文化流向社会,推动了民间教育的发展。儒、墨、道、法等学派思想家为宣传学说,也纷纷聚徒讲学,企图以自己的学说统一天下。

——摘编自刘爱敏《西周至汉初的学术发展脉络》

材料二 当时(魏晋南北朝时期)一切学术文化,可谓莫不寄存于门第中,由于门第之护持而得传习不中断,亦因门第之培育,而得生长有发展。

——摘自钱穆《中国学术思想史论丛》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期学术文化发展的特点。(2)根据材料二、指出魏晋南北朝时期学术文化发展的趋势,并结合所学知识分析其原因。

材料一 荀子继承和发扬了儒家的“礼治”思想,接纳吸收了法家的“法治”思想,在新兴的封建制的基础上将礼法结合起来,形成了独具特色的封建法律思想。荀子的法律思想是战国法律思想史上从西周礼乐精神向封建正统思想确立的过渡,是对奴隶制下宗法等级制向非世袭的等级官僚制的改造。“法自君出”、“隆礼重法”、“德礼刑政”等思想影响了整个中国古代中央集权的封建专制主义制度,历次对于封建制度的变革都能够从荀子的思想里找到渊源。

——摘编自高振年《荀子法律思想研究》

材料二 纵观40年以来中国学界关于荀子法律思想进行的研究,可以发现其间存在三次明显的转向。这三次转向又将研究划分出了四个阶段:1978年底至1990年为第一阶段,以阶级分析为主要方法;1991年至2003年为第二阶段,以法律文化为主要视角;2004年至2014年为第三阶段,参考西方法学话语体系与遵照中国文化自身逻辑两种研究范式并行;2015年至今为第四阶段,为“全面推进依法治国”建言献策。

——摘编自刘瑶《改革开放40 年荀子法思想研究的三次转向》

(1)根据材料一,指出荀子的法律主张并概括荀子法律思想的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简评改革开放以来中国学界对荀子法律思想的研究。

材料一 在诸侯战争、民族融合的过程中,新兴地主阶级发起了一场持续一百多年的变革,完成中国社会的一次重要转型。 以铁器的广泛使用和牛耕的运用为标志,男耕女织式的自给自足的小农经济成为主要生产方式,社会生产力有了显著提高。 传统的贵族分封制逐步被君主专制的中央集权制所取代,“封邦建国”的方式被统一的帝国所取代,社会成员结构从贵族和平民为主体转变为以地主阶级和农民阶级为主体。 这种激烈动荡的社会环境使思想异常活跃,众多思想家从不同的角度发表了自己的见解,各国统治者出于自身的需要,网络人才,优待知识分子,促进了思想文化的繁荣。

——摘编自张国刚《中国历史上社会转型问题研究》

材料二 近代以来,在外部和内部动乱的双重压力下,在封建王朝治乱兴衰的惯性机制支配下,清王朝的统治权威削弱,组织能力降低。鸦片战争以后,中国被纳入世界资本主义体系之中,传统自然经济的一统天下被打破,资本主义商品经济发展。 但中国不是以一个独立富强的国家而是以一个被侵略国家的身份被迫进入世界体系的。 然而,由于政局变换,近代中国的市场经济难以平稳地发展起来,民族资本主义只能在艰难中寻求发展。 在列强和不平等条约的束缚下,中国成为一个主权不完整的国家,落入了殖民地宗主国的半殖民地。19世纪70年代,以郑观应、王韬为代表的早期维新思想家提出的“君民共治”和设议院要求,是近代民主化的最初思想酝酿。 有革命派所领导的社会运动——辛亥革命推翻了清王朝,最终结束了君主专制制度,把近代中国的民主化进程推向一个高峰。

——摘编自刘伟《近代中国社会转型的发展趋势及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期,中国社会发展的主要特征及这一特征在社会领域的反映。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会转型的趋势。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联接的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的。……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

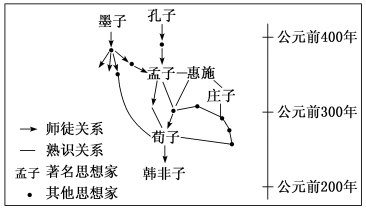

材料二 《诸子百家关系图》。

——摘自《世界:一部历史》

(1)上述材料体现了战国时期思想文化领域的什么特征?

(2)结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

(3)结合上述材料和所学知识,概述百家争鸣的历史意义。

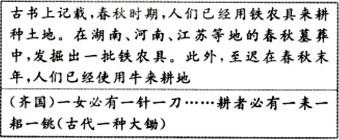

材料一

战国时期铁制农具复原图 春秋牛尊(山西浑源出土)

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

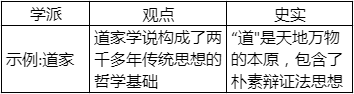

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加、以印证。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”,孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”,韩非认为“以法为教”“法不阿贵”,墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽状态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)据材料一分析百家争鸣出现的原因。

(2)据材料二概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料二并结合所学知识,指出百家争鸣的意义。

| ① | 关注社会 | 构造社会理想:平等、互利、兼爱 |

| ② | 关注国家 | 创造治国理念:公开、公平、公正 |

| ③ | 关注人生 | 树立人生追求:真实、自由、宽容 |

| ④ | 关注文化 | 建立文化基础:仁爱、正义、自强 |

| A.①③②④ |

| B.③②①④ |

| C.④②③① |

| D.④③①② |