材料 孝文帝太和年间(477-499年)的改革是全面性的,行政改革则是其中心环节……因为它代表着政治体制乃至社会形态的变化,其影响也不仅仅限于北魏一朝。由于太和年间在行政制度上的改革,总的导向是权力的集中,对后期的北魏政权来说也有利有弊。利在通过行政效应增强了国家的动员能力,从而在经济和军事上对南方形成越来越大的优势,为后世的统一打下了国力基础;弊在权力导致的腐败成了北魏分裂与衰亡的一个祸根。……此外,太和年间的行政改革还可以在一定程度上减弱官员的民族属性所带来的影响。

——严耀中《关于孝文帝行政改革的一些新诠释》

(1)据材料,指出孝文帝太和年间行政改革的总导向,结合所学知识列举两项相关措施并概括其作用。

(2)据材料并结合所学知识,归纳孝文帝太和年间行政改革带来的利弊。

材料一 “夷狄不可为帝王”是自先秦至魏晋华夏社会根深蒂固的观念。十六国时期众多少数民族统治者争正朔、明法统,开少数民族统治者论证自身正统性的历史先河。匈奴人刘渊,以“晋为无道,奴隶御我”为理由反晋,并宣称“夫帝王岂有常哉,大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳”,不久称帝。羯族人石勒建立后赵政权后,担心因东晋政权的存在而“书轨不一”,自己的正统地位得不到天下人的承认。对此,徐光劝慰说:“陛下既苞(包)括二都(即占据长安和洛阳),为(就是)中国帝王。”淝水战前苻坚在阐述攻打东晋的理由时说“帝王历数岂有常哉,顾惟德所授耳”;“非为地不广、人不足也,但思混一六合,以济苍生”。少数民族政权排定自己的五行历运,后赵承晋,为水德,前秦与前燕承赵,为木德,后秦承前秦,为火德,北魏建国时承秦,为土德。

——摘编自邓通《十六国胡族政权的正统意识与正统之争》等

材料二 按照中国史学的传统观念,某个王朝纂修前朝历史,就是对前朝具有正统性以及本朝是前朝法统继承者的承认。元朝自从议修辽、宋、金三史之始,围绕着纂修义例,即辽、宋、金三朝“正统性”的问题,展开了长达半个多世纪的争论。一派主张,以辽、金为《北史》,宋太祖至靖康为《宋史》,建炎以后为《南宋史》。另一派则主张独尊宋为正统。元顺帝至正三年(1343年),下《修三史诏》,指出辽、宋、金三朝“为圣朝所取制度、典章、治乱、兴亡之由,恐因岁久散失。合遴选文臣、分史置局,纂修成书……垂鉴后世,做一代盛典”。两年后,修史工作大功告成,这就是我们今天看到的《辽史》《宋史》《金史》。这一撰史原则无疑更加符合五代辽宋金元时期多民族融合进一步发展的客观历史。

——摘编自江湄《元代“正统”之辨与史学思潮》

(1)阅读材料一、概括少数民族统治者家国认同的观念,并分析其影响。(2)阅读材料二、评述元朝关于辽宋金三史的“纂修义例”问题的争议与解决。

材料 冯太后出身于北燕王室长乐冯氏,为人聪明明察,读过书,学过算术,是北魏历史上起着承前启后作用的杰出人物。476年,冯太后临朝称制,进行一系列重大改革。太和八年六月,冯太后下诏班制俸禄;九年、十年,她又亲自主持颁行均田制和三长制,给北魏社会带来重大变化。她重视儒家教育,下令各郡设太学,置博士、助教,根据各郡大小招收学生。她尊崇孔子,下诏祭祀孔庙。她废止鲜卑族的原始巫术,严令禁止鲜卑同姓通婚的落后习俗。冯太后用人颇具政治眼光,她器重李冲的见识才干,当时的政治措施、制度兴革多有李冲的谋划。冯太后对孝文帝的管教很严格,在其长期影响下,孝文帝成长为一位具有卓越才华、有胆有识的青年政治家。孝文帝说:朕幼年即帝位,仰恃太后安缉全国,“祖宗情专武略,未修文教。朕今仰禀圣训,庶习古道”。孝文帝后来完全忠实地继承了冯太后的事业,延续了冯太后制定的政策。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出冯太后对北魏历史发展的重大贡献。(2)根据材料并结合所学知识,简析冯太后成为杰出政治家的原因。

材料一 华夏服饰传承发展了数千年,形成了多样的服饰风格和丰富的服饰文化。春秋时期的深衣、汉代的曲裾和直裾、唐代的襦裙、宋代的圆领袍衫、明代的比甲等,展现了华夏服饰的美观大方与纷繁多彩。将华美的形式与威严的礼仪融为一体,是华夏服饰的一大特色。古代统治者将服饰视为一种礼仪、礼制,通过服饰的不同来区分尊卑,划分等级。长期以来,华夏服饰被人们视为道德的重要载体,表达着人的情感,传达着道德的规范和内涵。通过服饰与天地相和合,从而带来福瑞和平安,是古人美好的愿望,也是古人的一种习俗、文化和信仰。

——摘编自《中国衣经》《服章之美与礼仪之大——华夏服饰中的儒家文化内涵》

材料二 “服妖”包含两个层面的含义:其一,对封建礼制中“服制”象征体系的背叛和挑战;其二,“服妖”为一种“妖风”“妖象”,可能对封建政治统治造成威胁。魏晋南北朝时期“服妖”现象多发,如最高统治阶层“好胡”之风,在很大程度上助推了社会习俗、服饰习惯等方面的“胡化”。唐代时出现“时世妆”一词,到明清两代“时尚”“时髦”一类名词的出现,不仅仅是服饰冲破礼教拘束的例证,更是从深层次反映了人们在服饰生活上对时尚的憧憬和追求。明末,“服妖”现象发展到极致,出现僭礼的现象。

——摘编自周韦《从“服制”与“服妖”论中国古代服饰的社会功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代服饰文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,分析“服妖”现象出现的原因。

材料:每当草原寒潮来临,北方的游牧族群都会向南迁徙。草原地区所能承载的人口只是农耕地区的十分之一,游牧族群必须从中原获取粮食、茶叶、丝麻织品以维持生存和开展贸易。中原对周边族群强大的吸引力之一是先进的农业和手工业。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五大胡人族群纷纷南下,建起了众多政权,并主动走上“汉化之路”。在五胡十多个政权中,先有氐族的前秦,后有鲜卑的北魏统一了北方,虽屡经纷争与分裂,最后还是实现了内部整合,继承了秦汉中央集权超大规模国家形态,奠基了融合胡汉的隋唐大一统王朝。

在西迁匈奴的压迫下,东西哥特、汪达尔、法兰克、伦巴第等日耳曼部落,利用罗马帝国表落的机会,潮水般地涌入罗马,并建起一个个“蛮族王国”(如上图)。这些王国除个别短暂“部分罗马化”外,大部分彻底地“去罗马化”。如哥特人建立了“二元政治”,实行“族群分治”制度,禁止罗马人与哥特人通婚;哥特人用蛮族习惯法,罗马人用罗马法;不倡导学习拉丁语与古典文化……西欧形成了日耳曼语、拉丁语两大语系。正如英国史家佩里·安德森所说,蛮族建国“用得更多的是分裂而不是融合的方式”。在他们几百年征伐中,最终分裂成一个个封建国家,靠“普世教会”作为精神统一的力量勉力维系。

——摘编自潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

(1)根据材料并结合所学知识,概括影响3~6世纪亚欧游牧民族大迁徙的因素。(2)根据材料并结合所学知识,说明3~6世纪亚欧游牧民族大迁徙使中国和罗马“走向却不同”的表现,并分析其原因。

材料

| 帝王 | 重要活动 | 所属政权 |

| 拓跋焘 | 于是除禁锢,释嫌怨,开仓库,赈穷乏,河南流民相率内属者甚众。二月,起太学于城东,祀孔子,以颜渊配。先是,辟召贤良,而州郡多逼遣之 | 北魏 |

| 石勒 | 遣使循行州郡,劝课农桑。勒亲临大小学,考诸学生经义,尤高者赏帛有差。又下书令公卿百僚岁荐贤良、方正、直言、秀异、至孝、廉清各一人其举人得递相荐引,广招贤之路 | 后赵 |

| 苻坚 | 坚广修学官,召郡国学生通一经以上充之其有学为通儒、才堪干事、清修廉直、孝悌力田者,皆旌表之。于是人思劝励,号称多士,盗贼止息,请托路绝,田畴修辟,帑藏充盈,典章法物靡不悉备 | 前秦 |

| 慕容皝 | 皝躬巡郡县,劝课农桑皝亲临东庠考试学生,其经通秀异者,擢充近侍。以久旱,丐百姓田租 | 前燕 |

——据《晋书》《魏书》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期北方少数民族统治者治国措施的特点,并简析其原因。

(2)魏晋南北朝时期少数民族统治者的治国措施影响重大,根据材料并结合所学知识,从政治、经济、文化等方面任选一个角度予以说明。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料 平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不再适宜作为都城。其气候条件较为恶劣,不利于农牧业生产,经常发生粮食危机。又“平城无漕运之路,故京邑民贫。”……孝文帝最终选择洛阳作为新都,既有洛阳自身的优势,如洛阳是汉族政治文化中心,并可“通四方之运”,亦是其政治理想使然,孝文帝具有强烈的正统思想和天下观念,实现大一统理想是其迁都洛阳的必然。其次,孝文帝的风俗改革,只有在文化底蕴深厚的洛阳方能完成,由此可反观迁都洛阳的必要性。

——王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

(1)根据材料,概括北魏孝文帝迁都洛阳的必要性。

(2)根据所学知识,指出孝文帝“迁都洛阳后进行的风俗文化改革”的影响。

材料 公元485年,北魏孝文帝须布均田令,基本解决了土地兼并所造成的土地和劳动者之间的分离,保证了每个劳动者都拥有了运用其劳动力所必需的土地。在此基础上,北魏变旧的以户计征的租调制为新的以丁计征的租调制,具体规定是:一夫一妇每年缴纳帛一匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出一夫一妇的租调。出产麻布的地区,可以布代帛缴纳。以丁夫计征的租调制具有一定的均赋意义。虽然奴婢和耕牛的租调大大低于一般丁男丁女,但大地主占有大量奴婢和耕牛毕竟必须承担纳税义务,那些百室合户、千丁共籍的大地主家族前占的大批劳动力也必须承担赋税,从而比较有效地解决了户调制的弊端。

——摘编自张守军《魏晋南北朝的租调制》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝改革中赋税制度的变化及原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝赋税制度改革的意义。

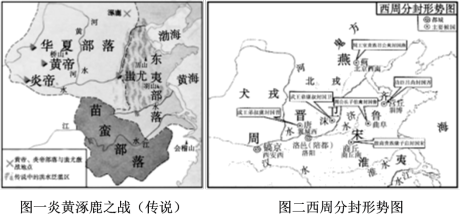

材料一 相传黄帝族与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融合蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演变为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

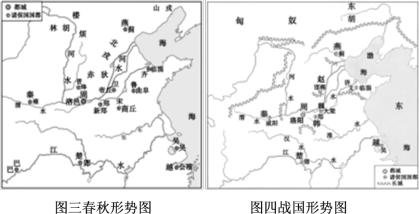

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期“华夏”族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。

(2)根据材料二,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。