名校

1 . 秦皇汉武都曾封禅泰山,汉宣帝还专门下诏制定了祭祀五岳四渎之礼。南北朝时萧梁大臣讥讽北魏为五胡,北魏大臣则以本朝“定鼎嵩洛,五山为镇,四海为家”反驳之;北魏占据青齐地区后,南朝人则慨叹“岱宗牢落,天步艰难”。据此可知,“五岳”( )

| A.体现人们对自然伟力的敬畏 | B.成为国家疆域边界的标识 |

| C.源自于天人感应学说的影响 | D.成为中原华夏正统的象征 |

您最近一年使用:0次

2024-04-04更新

|

165次组卷

|

2卷引用:重庆市第一中学校2024届高三2月月考历史试题

名校

2 . 在三国至隋朝的几百年的时间里,黄河保持着长期安流的局面,其中见于记载的河溢现象只有几次,如果要考察这一时期长期安流局面出现的原因,我们更应该关注的因素是( )

| A.魏晋南北朝时期的动荡时局 | B.古代治理水患技术的进步 |

| C.政府对治理黄河水患的重视 | D.国家经济实力的提高 |

您最近一年使用:0次

2024-04-02更新

|

87次组卷

|

12卷引用:河南省平顶山市汝州市第二高级中学2024届高三8月月考历史试题

河南省平顶山市汝州市第二高级中学2024届高三8月月考历史试题安徽省宣城市2023届高三二模文综历史试题(已下线)回归教材重难点02三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)(已下线)回归教材重难点02中华文明的形成与发展——秦汉、魏晋南北朝时期-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)河北省石家庄市第二中学2023-2024学年高二10月月考历史试题提分秘籍01 高考历史选择题热考题型专练(新教材新高考)(已下线)黄金卷03-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(天津专用)(已下线)2024年高考新课标卷历史真题变式练习中国古代史(已下线)第04讲 三国至五代十国的政权更迭、民族交融、经济发展与社会治理(练习)-【上好课】2025年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)广东省汕尾市城区汕尾中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题 云南省大理州民族中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市第一高级中学2023-2024学年高二下学期期中历史试题

3 . 东魏高欢部将羯人侯景与人论“掩衣法为当左,为当右”?尚书敬显俊曰:“孔子云:‘微管仲,吾其被发左衽矣。’以此言之,右衽为是。”王纮反对说:“五帝异仪,三王殊制,掩衣左右,何足是非。”这次争论以掩衣左右皆可而结束。可见当时( )

| A.民族文化逐步交融 | B.儒学发展面临困境 |

| C.鲜卑服饰成为主流 | D.礼仪制度遭到废除 |

您最近一年使用:0次

4 . 朱绍侯先生在《“五洲同盟”与“中天八国王”》中指出:北魏时卢水胡人盖吴在陕西地区领导起义时提出“五洲同盟”的口号,受到了匈奴、氐、羌以及汉族人民的热烈响应。这说明当时( )

| A.民族交融是大势所趋 |

| B.陕西民族矛盾最突出 |

| C.民族隔阂已经消失 |

| D.北魏孝文帝改革失败 |

您最近一年使用:0次

2024-03-13更新

|

57次组卷

|

2卷引用:河北省沧州市第十一中学2024届高三9月月考历史试题

5 . 迁都之前,围绕礼制问题,北魏的汉人士族间进行了日持久的争论。孝文帝遣使江南,通过引入儒家典籍并阐释,解决了该问题。这反映出当时( )

| A.文化重心南移进程完成 | B.儒家主流思想的地位动摇 |

| C.社会变革加剧民族矛盾 | D.江南文化获得一定的认同 |

您最近一年使用:0次

2024-03-11更新

|

51次组卷

|

2卷引用:1号卷·A10联盟2023届高三11月段考历史试题

名校

6 . 史载,在孝文帝改革之前,北魏先祖拓跋力微、沙漠汗等已经与中原王朝保持着较为密切的关系。北魏建立者拓跋珪初定中原,即“以经术为先,立太学,置五经博士生员千有余,天兴二年春,增国子太学生员至三千”,后来继位的统治者也采取了类似的举措。这些记载表明( )

| A.北魏政权全面学习汉文化 | B.鲜卑族率先完成封建化转型 |

| C.中原文化加快了北魏发展 | D.孝文帝改革具有历史传承性 |

您最近一年使用:0次

2024-03-10更新

|

377次组卷

|

6卷引用:河北省泊头市第一中学2024届高三10月月考历史试题

河北省泊头市第一中学2024届高三10月月考历史试题河北省保定市部分高中2024届高三下学期开学检测考试历史试题(已下线)热搜题 新高考二轮 表明说明类选择题(已下线)历史(七省新高考卷01,16+3模式)- 学易金卷:2024年高考第三次模拟考试倒计时17天-2024年高考考前20天终极冲刺攻略(已下线)秘籍01 中国古代史抢分专项 · 选择题精练60题 - 备战2024年高考历史抢分秘籍(新高考专用)

名校

7 . 北魏皇帝赐名是鲜卑族的重要习俗。孝文帝时期开始向北方汉族大族赐名,所赐之名都取自汉族的重要经书和史书。这一做法旨在( )

| A.实行因俗而治 | B.延揽汉族文士 | C.承续华夏传统 | D.促进政权认同 |

您最近一年使用:0次

2024-03-09更新

|

460次组卷

|

6卷引用:河北省沧州市河间市第一中学2024届高三11月月考历史试题

河北省沧州市河间市第一中学2024届高三11月月考历史试题山东省淄博市2024届高三下学期一模历史试题(已下线)专题01 中国古代史(高频选择题40题)-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(山东专用)(已下线)专题03 中国古代史:魏晋隋唐时期 选择题汇编-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(新高考专用)押广东卷第3题 三国两晋南北朝时期:大交融-备战2024年高考历史临考题号押题(广东专用)福建省福州市第十五中学等五校2023-2024学年高二下学期期中历史试题

名校

8 . 北魏孝文帝模仿汉制在平城建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。北魏此举意在( )

| A.促进民族交融 | B.推崇天人感应 |

| C.树立正统地位 | D.消除改革阻力 |

您最近一年使用:0次

2024-03-08更新

|

194次组卷

|

4卷引用:河北省沧州市第二中学2024届高三9月月考历史试题

河北省沧州市第二中学2024届高三9月月考历史试题福建省莆田市2024届高三下学期二模历史试题(已下线)(11大核心考点+75道高频选择题)专题03 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-(新高考专用)2024届高考冲刺模拟2历史试题(辽宁卷)

名校

9 . 北魏皇帝“赐名”,是利用拓跋鲜卑传统进行统治的一种做法。孝文帝统治时期,扩大了赐名的范围,增加了赐名的人数,尤其是将境内汉族大族作为主要赐名对象,并使这些大族获得赐名的人数远远超过拓跋鲜卑贵族。孝文帝这一做法有利于( )

| A.强化祖源认同 | B.推动民族交融 | C.社会阶层流动 | D.抑制鲜卑贵族 |

您最近一年使用:0次

2024-03-08更新

|

299次组卷

|

6卷引用:河北省河间市第一中学2024届高三9月月考历史试题

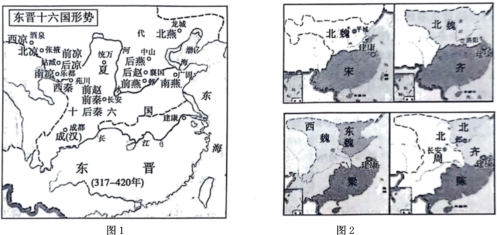

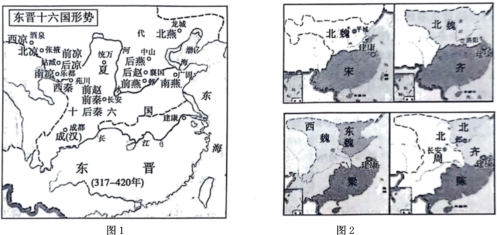

10 . 图1、图2分别为东晋十六国、南北朝形势示意图。从图1到图2反映了( )

| A.国家统一的趋势日益加强 | B.民族交融逐渐由高潮走向低迷 |

| C.门阀士族退出了政治舞台 | D.政治中心与经济重心趋于分离 |

您最近一年使用:0次