材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,创造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫作复矩图的仪器,并组织大规模的测量活动,测量地点北到铁勒曰纥布(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(721年),据李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯等著《中国古代史》整理

材料二 唐代,中国与西域(包括今天的新疆、中亚各国、南亚各国)的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中国来的。

——摘编自谢重光《论唐代佛教徒对社会的巨大贡献》

材料三 公元816年,淮西战事刚一结束,宪宗就下诏天下,在社会上兴起了佞佛崇道的风气,佛教势力迅速膨胀。《资治通鉴》中记载唐宪宗亲自派人迎接佛骨,历时一个多月。据统计,中唐时期,唐代的寺院多达四万余所,僧尼有二十六万五千余人,寺院大量占有土地,且享有免除徭役和租税的特权。

——摘编自曾绍发《浅议韩愈反佛的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为中外文化交流重要载体的背景及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出韩愈排斥佛教的原因。

材料一 《韩非子·显学》记载,儒家思想自孔子以后便分化为八个不同的学派,尽管自汉武帝以来,儒学以经学的形式在此时期内取得了相对统一的和明显的发展,但仍存有今文经学和古文经学的区分。魏晋以来,儒家思想不断受到其他思想的冲击。进入南北朝时期,儒家思想的地位也进一步动接,经学在此时期发展出了南宗和北宗两大派别。考察儒家思想的自身发展史,可以看出在唐代以前,儒家思想从未在真正意义上实现内部的统一,这一状况,一方面不利于重新恢复和稳定儒学在思想领域的主导地位,另一方面也不利于对封建中央集权的维护。

材料二 随着唐代社会政治的统一,也就必然要求社会在思想文化领域统一。在这种背景之下,唐代统治者对于加强中央集权统治的需求以及科举制在唐代的大力发展和完善促进了儒学在唐代前期的发展,其主要表现为经学在唐代前期实现了初步的统一。唐初、太宗李世民尊孔子为“先圣”,在全国范围内兴办教授儒家经典的学校,大力推行儒学。唐代的科举制度规定儒家经典为考试的主要内容。唐太宗于贞观四年(630年)命孔颖达等人撰写《五经正义》,主要以南北朝时期的经典义疏做底本,再由孔颖达作疏,在此基础上结束了儒学内部的派别之争,从而使儒家思想得到了统一,实现了儒学在其发展史上第一次真正的内部统一、作为科举考试的官方指定教科书,《五经正义》成为所有考生的必研之书,这就使得儒家经典得以在一个极大的范围内流传,大大增强了儒家思想在唐代社会的影响力。《五经正义》是由统治者官方颁布的标准定本,这就确保了儒家思想的官方正统地位,使得其成为唐代的官方意识形态,也确保了其在与佛教和道教的争夺中处于主导地位,由此儒家思想以经学的形式在唐代前期达到了其自身发展史上的一个繁荣时期。

——材料一、二均摘编自李冉《“安史之乱”与唐代后期的儒学复兴运动》

(1)根据材料一,指出唐代之前儒学发展存在的问题,并结合所学知识简析这些问题的危害。(2)根据材料二,概括唐代前期儒学发展的表现。

| 历史现象 | 历史背景 | |

| A | 魏晋玄学在政治上主张“无为”,生活作风上要求任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈” | 战乱频繁,生活物资匮乏 |

| B | 东晋大书法家王羲之博采众长、诸体兼精,世称“书圣” | 北民南迁加快了民族交融 |

| C | 孙思邈完成医学名著《千金方》,唐高宗时国家颁行《唐本草》 | 印刷术的进步导致伪劣医书泛滥 |

| D | 晋代法显、唐代玄奘西行取经,鉴真东渡,空海来华 | 佛教在东亚深入广泛传播 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.文学风格由浪漫主义转向现实主义 |

| B.下层知识分子成为文学创作的主体 |

| C.社会主流价值观嬗变影响文学形式 |

| D.文学的发展具有显著的时代性特征 |

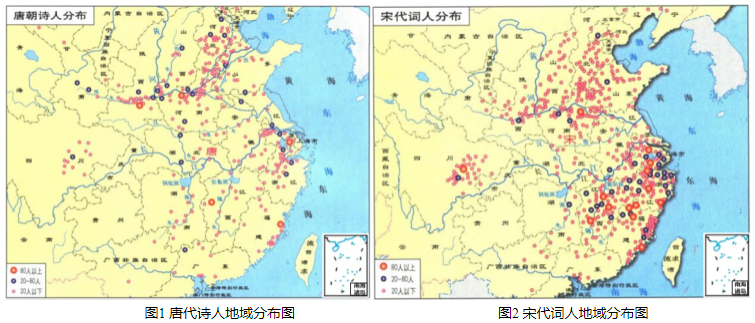

材料 以《全唐诗》和《全宋词》为据,对唐、宋诗(词)人籍贯分布情况统计制图如下(见图1、图2),颜色深浅反映了诗(词)人数量的多寡。

(2)从图1、2中任选一幅分布图,说明该图中诗(词)繁荣的原因。

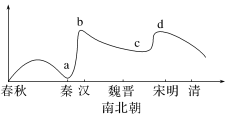

| A.a处处于低潮受西汉尊崇儒术的影响 |

| B.b处处于高潮是受秦朝焚书坑儒的推动 |

| C.c处处于低潮是受魏晋南北朝时期佛、道思想的冲击 |

| D.d处处于高潮是受明清时期批判思想的推动 |

材料一 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆隶草行楷已发展完备(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正规范、整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料二 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

(1)据材料一并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。

(2)据材料二并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。

材料一 汤(商王)名天乙。见于《世本》及《荀子·成相》篇。而《史记》仍之。卜辞有大乙,无天乙,罗参事谓天乙为大乙之讹。观于大戊。卜辞亦作天戊。卜辞之大邑商,《周书·多士》作天邑商。盖天、大二字形近,故互讹也。且商初叶诸帝,如大丁,如大甲,如大庚。却大戊。皆冠以大字,则汤自当称大乙。

——摘自王国堆《殷卜辞中所见先公先王考》

材料二 司马迁《史记》中列传的最初排序是《伯夷列传》《管晏列传》《老子韩非列传》。唐代张守节《史记正义》记载,开元二十三年奉皇帝的旨意,将“老子、庄子”一篇升为列传之首。放在伯夷之前。清代钱曾《读书敏求记》记载:“唐尊老子为玄元皇帝,开元二十三年敕升於《史记》列传之首,处伯夷上,于昔藏宋刻《史记》有四,而开元本亦其一为。”

——摘编自程千帆、徐有富《校雠广义·校勘编】

材料三 西人言富国学者,以农矿工商分为四门。农者地面之物也;矿者地中之物也:工者取地面地中之物而制成致用也;商者以制成致用之物流通于天下也。四者相需,缺一不可。与《史记》之言,若合符节。

——摘自梁启超《《史记·货殖列传》今义》

(1)根据材料一,简析王国维认为商汤当称“大乙”而非“天乙”的原因。(2)根据材料二,分析唐朝修改《史记》中列传择序的目的。

(3)根据材料指出梁启超研究《史记》的特点,并概述影响学者研究《史记》的因素。

材料一

春秋战国时期,铁制生产工具的广泛运用和农业生产技术的进步,进一步推动了社会发展。舂秋时期,“礼乐征伐自天子出”的一统政治格局由“礼乐征伐自诸侯出”的政治格局所代替,新贵族不满足于经济力量的增加,谋求更多的政治权力。私学的兴起以及文化典籍流落民间,学在官府的局面被打破,士作为一种新阶层的出现加速了这一进程。新兴地主阶级利用诸子之学为其政治目标服务,谋求特定利益。这一时期,中原华夏民族与四周夷、戎、狄、蛮不断争战,相互融合,形成了一种和而不同的文化趋同,这就为文化的多样性奠定了基础。

——摘编自胡林涵《浅谈春秋战国时期文化繁荣的机制》

材料二

汉武帝派张骞出使西城,可以说这是中国历史上第一次进行对外开放。随着国门的打开,丝绸之路的发展,中国的文化、物产、科技、工艺等沿着这条大道不断地传到了中亚、西亚乃至更远的欧洲。正如史籍所载:“伊吾之右,波斯以东,商旅相继,职贡不绝”。到了唐代,更进入到“丝绸之路的黄金时代”。在长安,有来自世界各地的商人。通过海陆两途,中国的丝绸、瓷器、金银器、火药等物品及造纸、炼铜等技术,都相继传播到东亚、中亚、西亚及欧洲。其中“遣唐使”是将中国唐朝文化向外传播中的一支独特的队伍,他们除了完成官方的外交使命外,随团成员还有许多留学生、学问僧以及医生、工匠等,他们都带着任务来学习盛唐文化。日本大化改新,以唐朝的政治制度和律令制度为样板,进行一系列的改革,出现了“衣冠唐制度,礼乐汉君臣”的新气象。

——摘编自武斌《汉唐:中华文化的魔力圈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期中华文化繁荣的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉唐时期中华文化的特点及对世界的影响。

材料 唐代是封建社会体育文化的发展高峰,无论是城市,还是乡村,体育活动都触处可见。从体育项目看,唐代不仅传承了蹄鞠、缘竿、马术、摔跤(相扑)、棋类、武艺……而且还出现了马球、象棋等新的体育项目,据文献记载,太宗皇帝是引进马球的重要人物之一。在民俗体育方面,如秋千、斗鸡、踏春、赛龙舟也在城乡蓬勃开展,其中有些项目来自西域,也有些项目远播朝鲜、日本、东亚、西亚,甚至欧洲,出现了以唐朝为文化中心的传播流。

——摘自王俊齐《唐代体育文化史》

(1)根据材料,概括唐代体育文化发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代体育文化兴盛的原因。