材料一:《诗经》中有很多重视粮食储备的诗句。先秦时期的管仲将粮食安全提升到国家战略的高度,而且指出“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”。自秦统一后,立法保护农民土地所有权,设置农官管理、督促农业生产。汉初则推行“轻徭薄赋,贾谊强调用行政手段促使百姓归农,晁错则主张通过经济杠杆提高粮食价格。唐代刘晏主张根据粮食丰歉调整税赋。南宋董煟在《救荒活民书》中提出选择储粮主体要有所侧重,以更好地发挥储备粮赈灾救灾的作用。元世祖极为重视传播和普及农业知识和技术,主张用先进的农耕技术指导农民耕作

——摘编自赵纪萍《学习时报》

材料二:工业革命时期,曼彻斯特居民主食在之前土豆、面包基础上,增加了荼、蛋类、鲜肉等,农业劳动力加快了向畜牧业的转变。在发展中,由于环境保护观念不强,影响了土地的生产能力。与英国大趋势相同,该地对国外粮食市场的依赖性显著增强,20多年的英法战争,法国长期经济封锁,引发了一系列社会动荡和骚乱。鉴于此,政府在曼彻斯特修筑了多条运河和铁路;19世纪30年代该地成立的反谷物法同盟导致《谷物法》于1846年废除,迎来了英国自由贸易的时代。曼彻斯特粮食供应问题得以缓解。

——摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

材料三:1949年,上海解放后,一些不法粮商操纵粮食市场,中央委派陈云到上海开展一场保卫新生政权的经济战。在陈云指挥下中央财委和上海市政府从江苏、浙江等地收购大米,调运到上海。同时,在零售环节,对工厂、学校等办理直接供应和重点配售,工商管理部门对市场各项制度作重大改革,如规定中途退市后不得再进场交易,为打击私商投机哄抬,国营粮食公司连续降低售价,迫使私商以低于市场价亏本售出粮食。1950年,上海市政府又成立新的上海市米业市场,粮价平稳下来。这是新中国在经济战线上取得的第一个重大胜利。

——摘编自贺涛《上海解放之初的“米粮大战”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代保障粮食安全的主要特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出曼彻斯特粮食问题产生的背景及其解决带来的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析建国初上海解决粮食问题呈现的特点及其影响。

材料一 江西大部分地区春夏两季的降雨量占全年的75%,秋季只占15%。在水利设施没有跟上之前,选用生育期短,需水量小的品种不失为良策。因此,当占城稻传入后,在稻种自然变异的基础上,通过人工培育,“江西早”一类的品种出现了。自宋代以后,江西的早稻种植一直走在全国的前列。《江南催耕课稻编》所载江西各府县水稻品种就有近80个,这些品种传到外省时也可能被统称为“江西早”。清乾隆元年(1736年)题准,江西早谷丰收,酌动存公银买谷十万余石,分贮各府州县以裕本省之盖藏,兼备邻封之缓急。乾隆十三年,因江苏米价昂贵,令江西拨运接济。随着江西早稻在全国粮食供应中作用的凸显,江西早稻品种也开始受到各方的青睐,并产生了强烈的外溢效应。16世纪,“江西早”主要分布于安徽、福建、湖北、湖南、浙江五省。18世纪的中后期,扩散到广东、四川、江苏、河南等地。

——摘编自曾雄生《江西早:一个水稻品种的足迹》

材料二 袁隆平(1930—2021),享誉海内外的农业科学家,中国杂交水稻事业的开创者和领导者,被誉为“杂交水稻之父”。

袁隆平主要事迹(部分)

| 时间 | 事迹 | 时间 | 事迹 |

| 1953年 | 毕业于西南农学院农学系。 | 1982年 | 被国际同行誉为“杂交水稻之父”。 |

| 1961年 | 在安江农校实习农场早稻田中发现特异稻株。随后根据试验推断其为天然杂交稻稻株,萌发了利用这种杂交优势提高水稻产量的设想,但这一设想与传统的经典遗传学观点相悖。 | 1990年 | 任联合国粮农组织首席顾问,并受联合国粮农组织委托赴印度指导杂交水稻技术。 |

| 1966年 | 在《科学通报》第17卷第4期上发表《水稻的雄性不孕性》。国家科委致函湖南省科委与安江农校,支持袁隆平的水稻雄性不育研究。 | 1995年 | 当选为中国工程院院士。获联合国粮农组织“粮食安全保障”荣誉奖章。 |

| 1974年 | 育成了中国第一个强优势杂交组合“南优2号”。 | 2004年 | 获世界粮食奖基金会颁发的“世界粮食奖”。 |

——摘自《袁隆平口述自传》等

(1)根据材料一概括宋代“江西早”兴起的原因及明清时期扩散的主要方式。(2)根据材料二并结合所学知识,分析袁隆平杂交水稻技术的成功研发和推广的重大意义。

材料一 北宋年间,仅黄河中下游地区就发生决口事件达89次之多,受灾范围涉及今河南、陕西、河北、山东等省。为此,北宋政府高度重视黄河治理工作,曾屡次号召朝野人士进行讨论研究,群臣和皇帝本人都曾提出了不少颇有见地的治理建议和方案并付诸实践,如“诏河北转运司计塞河之备”;就地取材,利用各种薪柴竹石为骨架,然后加上黄土进行填塞混合做成河堤以提高河堤的稳固性;“藉林木固护堤岸,广行种植,以壮地势";使用带有机械力量的地龙爪和浚川杷;利用完备的考课和奖惩机制,迫使官员认真对待治河问题等。

——摘编自戴庞海、陈峰《北宋政府治理黄河的主要措施》

材料二 咸丰五年(1855年),黄河在河南决口,导致山东、直隶、河南三省相继受灾。堵筑决口所需甚巨,“多者千余万.少亦数百万”,清政府治河经费有限,加之部分官员贪污腐败,故“着直隶、河南、山东各督抚饬令地方官更疏浚积潦,凯切晓谕绅民等量力捐贡”。此举拉开了晚清新河道由地方治理之序幕……地方官绅积极治河,自行筹措治水经费等。在基层官绅与百姓的共同努力下,“民地可耕,渐能复业”。尽管如此,由于基层官绅囿于局部利益,治水实践无法形成有计划的系统水利工程,导致所筑堤埝多“尺寸较卑,未能连贯”。

——摘编自贾国静、王凤青《选择的无奈:晚清黄河治理地方化探析》

(1)根据材料一,概括北宋治理黄河水患的根本目的及措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清黄河治理地方化的原因及影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对黄河治理的认识。

材料一 公元前214年,秦军统一岭南后,设立桂林、象郡和南海三郡。郡设守、尉、监御史等分掌政务、军事和监察,县设令或长,管理各郡县。南海郡在三郡中地位最高,南海郡尉有相对独立和专断的权力。秦朝对岭南的统治,采取政治手段与“五岭之戍”的军事手段,推行屯垦戍边和移民实边政策,移民中有商人、文人、谪官、流民,但最主要的还是屯戍军队,这些人促进了岭南的早期开发。

——摘编自赵炳林《秦朝对岭南的经略和开发》

材料二 南朝时期,南方经济获得较大发展。由于北人南迁,给南方带来了先进的冶铁技术,南方冶铁业因此得到发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。随着农作物种植面积的增加和产量的提高,剩余产品也随之增加,这推动了南方粟、麦市场的发展。历宋、齐、梁三朝都城建康有较大规模的粟、麦市场。此外,山区的“蛮族”在政府的鼓励下,大力开发“蛮田”,使得“蛮田大稔,积谷重岩,未有饥弊”。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

材料三 南宋以后南方经济领先于北方的格局完全奠定。由于复种制度的推广、新耕地的开辟和农业生产效率的提高,江淮、两浙、福建、四川等地区一年亩产可达二至三石。棉花种植盛行于闽广地区,广东雷州半岛和广南西路又发展成棉纺织业的中心……在两浙路的太湖流域、四川成都平原和福建沿海地区,专业茶农、果农、蔗农、菜农大批涌现,他们与独立手工业者一起,开始向小商品生产者转化。北宋时,各路专以纺织为生的机户约有十万,数量可观。从宋朝开始,东南沿海港口成为新的贸易中心,有二十多个对外贸易港口。“市舶之利最厚,若措置得宜,所得动以百万计”。

——卜宪群《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学,概括秦朝经略和开发岭南的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南朝时期南方经济发展的的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析两宋时期南方经济发展的特点。

材料一 煤炭古代亦称“石炭”,同体积的煤炭与薪炭的理论热值比约为1.659∶1。战国时期,煤炭即开始用作燃料。宋朝时,煤炭成为一种重要的能源。宋人对煤炭成分的认识有较大的提高,已发现煤中含有硫等物质。北宋在各地设有众多掌管税收的石炭务及专门“受纳出卖”煤炭的石炭场。时人指出:“石炭自本朝河北、山西、山东、陕西方出,遂及京师。”还有人略带夸张地写道:“汴都数百万家,尽仰石炭,无一家然(燃)薪者”。近年来,在河南、河北、陕西、山东、四川等地先后发掘出了一批用煤作燃料的宋代瓷窑遗址。

——摘编自柴国生《宋代能源结构变迁原因探析》等

材料二 1874年,李鸿章、沈葆桢利用筹议海防的机会向清政府提出“开采煤铁,以济军需”,获得允许。到1894年,全国共建立了16个近代煤矿,但只有直隶开平、北京西山两处经营较好。开平煤矿出煤后,由于运费低廉,很快压倒日本煤,占领了天津市场,并且通过天津转运往长江沿岸众多城市。甲午战后至清末,全国新建煤矿43座,其中华北有19座。在山东淄川、博山还建立了中德合资的煤矿,英国也在河南焦作建立了福公司。1914年,五千余名煤矿工人参与反对英国福公司随意侵占矿区的斗争,使“焦作市面颇为惶恐”。

——摘编自刘龙雨《清代至民国时期华北煤炭开发》

材料三 新中国成立之初,全国只有200多处小型煤矿,年总产量仅有3243万吨。1949年,国家成立了统一的能源行业管理部门即燃料工业部,其下设有专门管理煤炭的煤炭管理总局。从1953年开始,我国重点推进了15个老矿区和10个新矿区的建设,逐步组建了地质勘探、煤矿设计、建井施工等专业化队伍,为后来的煤矿机械化开采奠定了基础。1955年,燃料工业部被分拆成煤炭工业部、电力工业部和石油工业部,煤炭行业第一次有了专业和专门的中央一级管理部门。1957年,全国煤炭工业产能增至1亿吨。

——摘编自武强、张立宽《新中国70年煤炭工业铸就十大辉煌》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代煤炭开采利用的特点,并简析其迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清末民初华北地区煤炭业发展的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国初期煤炭业发展的优势。

材料一:效法汉人用瓷器来表达审美,辽瓷中的鸡冠壶(以其形似鸡冠得名)最具代表性。鸡冠壶釉色出挑大胆,具有强烈的游牧民族阳刚之美。辽瓷中绿色的器物非常突出——在契丹人的眼中,盎然的绿色代表生养他们的千里草原。鸡冠壶的造型并非一成不变,穿孔式的鸡冠壶出现在辽代早期,通过绳索穿孔而过,方便固定在马背上,适合契丹人的马上生活。到了辽代中晚期,大量契丹人从游牧走向定居,适合居室使用的提梁式鸡冠壶应运而生。从器型风格上看,鸡冠壶从最初的敦厚浑圆到中后期的苗条清瘦,体现了与中原文明交汇融合的特点。总体而言,辽瓷技艺醇熟,造型挺拔劲健。在同时期中国的各类陶瓷中,辽瓷之美在色彩、在形制,在牧情古朴,在和而不同。

——摘编自张颖《在辽瓷中还原契丹民族的游牧生活》

材料二:经历了两宋时期的没落,青花瓷在蒙元时期得到迅速发展。烧制元青花瓷的高铁低锰的钴土矿(“苏麻离青”)来自波斯。元朝政府于1278年在景德镇设立了专门烧造贡瓷的“浮梁瓷局”,烧制出的青花瓷颜色稳定、沉静,而且在烧结瓷器的温度、质地及装饰手法上都取得了巨大成就。青花瓷也因其高贵典雅的艺术水准而成为14世纪大规模对外出口商品之一。……元、清两代因信仰萨满教而崇尚天蓝色,明代统治者因信奉道教而推崇青蓝色系。几经历史淘洗,“青花之蓝”终于成为华夏文化记忆和对外和平交往中繁荣发展的见证。

——摘编自邹文兵、曾璐《“中国蓝”:色彩情感与品牌视觉形象实践研究》

(1)根据材料一,从材料中提取关于辽瓷的三个信息,并结合所学知识解读这些信息中所蕴含的历史信息。(2)根据材料二并结合所学知识,简析元朝以来青花瓷快速发展的原因。

(3)结合材料一、二,概括瓷器史中所见的中华文化之特性。

材料一 中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。亚洲棉最早发现于古印度,西汉时期传入我国,在华南地区先种植,逐步推广至长江流域、黄河流域和东北。草棉原产于非洲,先传到阿拉伯地区,后传入伊朗等国,东汉时期传入我国新疆吐鲁番地区,并向甘肃扩展。三国时期,珠江、闽江流域巳普遍种植棉花。在取得栽种技术和纺织技术的突破后,棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。元世祖曾设立江西、福建、浙东、湖广、江东五省木棉提举司,强迫百姓每年缴纳棉布十多万匹。明太祖于1367年下诏:“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩;十亩以上,倍之。麻,亩征八两;木棉,亩四两。”经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织巳基本推广到全国。《天工开物》中记载:“棉布,寸土皆有,织室,十室必有。”

——摘编自丁培利等《中国古代“布”的材质演进一 兼论棉花在中国的普及》

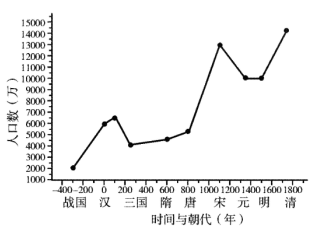

材料二 中国历史人口增长曲线

——据王育民 《中国人口史》的数据制作

材料三 清乾隆年间, 植棉专家、直隶总督方观承主持绘制了一套棉花图册,记录了从植棉到纺织印染成布的整个过程,包括布种、灌溉、耘畦、摘尖、采棉、拣晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染等共16幅图,每图附有言简意赅的文字说明。据《清史稿》记载,乾隆三十年(1765),“高宗南巡,观承迎驾,条举木棉事十六则,绘图以进”,乾隆皇帝对《棉花图》反复诵读,叹为观止,备加赞赏,欣然在图上题写七言诗16首,下诏颁行天下。《棉花图》因此也称《御题棉花图》,它全面系统地展现了清代前期我国北方,特别是冀中一带棉花种植业及纺织手工业的实况,是迄今已知国内最早而较完备的棉作学图谱。此后,方观承精心临摹副本,并将其付诸石刻。《棉花图》原本不知所归,但刻石完好流传至今。

——摘编自蒋介石 《新生活运动之要义》(1934 年2月)

(1)根据材料一,简述棉花传入中国并得到推广的历史过程,并概括中国古代推广与利用棉花的特点。

(2)根据材料二,指出公元3世纪至16世纪中国人口的变化趋势,并结合所学知识,指出广泛植棉与人口增长的关系并说明理由。

(3)根据材料三,《御题棉花图》颁行天下反映了清朝统治者的什么思想?并结合所学知识,说明《御题棉花图》的历史价值。

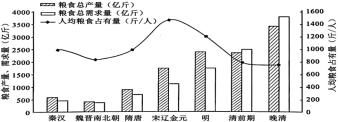

材料一 秦至清粮食生产和需求演变

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

材料二 清代国家对粮食市场的干预源于传统儒家的“养民”和“聚民”思想,其目标是赈恤农民、维持农业生产和平抑价格,具体包括恤赏、减免、缓征、改征、借贷和籴粜(买卖粮食)等六类行为。国家对这六类行为的适用条件和实施方式都有非常详细的规定,在乾隆朝前后已形成定制,并成为影响市场发展的正式制度,对粮食市场产生了长远影响。

——摘编自胡鹏、魏明孔《养民与聚民:清代粮食市场中的国家调控(1644—1840)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析相较于前代,宋元时期粮食供需关系趋势出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清代前中期粮食政策的特点,并分析该特点形成的原因。

材料一 耕读一体自古存在,它是一种原始状态的教育与生产劳动相结合的文化生态模式。到了宋代,耕读结合成为常态。宋代思想家晁补之谈到:“补之尝游于齐、楚之郊,见夫带经而耕者,莫非求仕也”。北宋农民王德伦“购藏经籍,以训子孙为务”,《李氏长春园记》曰:“人生天壤间,有屋可居,有田可耕,有园池台榭可以日涉,有贤子孙诵诗读书,可以不坠失家声,此至乐也。”宋代士人在躬耕自食之际,陈翥写出世界第一部研究泡桐的专著《桐谱》,刘蒙著成第一部菊花专著《菊谱》,邓御夫“尝作《农历》一百二十卷,言耕织、刍牧、种莳、括获、养生、备荒之事,较之《齐民要术》尤为详备”。

——据《耕读——中国古代的教育与生产劳动相结合》等

材料二 西方古代的劳动教育带有明显的体力劳动倾向,而且没有独立形态。17、18世纪,随着社会的发展进步,西方劳动教育思想有了新的突破。英国经济学家贝勒斯(1654-1752)是较早提出学校劳动教育思想的先行者,他认为,必须对儿童进行劳动教育,他提出要创办工业学校:“工业学校应使富人有利可图,使穷人能过上一种丰衣足食的生活,使青年能受到良好的教育。”亚当·斯密(1723-1790)也谈到:“假使普通人民的儿童有时在学校学习的但于他全无用处的一知半解的拉丁文取消不教,而代以几何学及机械学的初步知识,那么,这一阶级的文化教育,也许就会达到所可能达到的最完善程度。”

——摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

材料三 劳动教育是中国特色社会主义教育制度的基本构成。新中国成立初期,教育部要求各级各类学校开展劳动教育。从1955年开始,各地中小学逐步开设了“手工劳动”“农业常识”“机电常识”等课程,高等学校主要通过专业课程渗透劳动教育。在中小学的语文、数学等课程教学中也要贯彻劳动教育,如语文教师通过课文中劳动人民紧张忙碌乐观的形象教育学生,为学生讲解过渡时期总路线精神等内容,让学生树立社会主义劳动观。学校组织学生参加勤工俭学活动及各类体力劳动实践,师生与农民同吃同住同劳动;还通过组织学生排演“农业互助合作”题材的短剧,编排反映农业劳动过程的舞蹈,唱反映劳动人民生活的歌曲等。使“劳动光荣”触动学生心灵,进一步增强学生建设国家的使命感与责任感。

——摘编自李欢《新中国成立初期学校劳动教育的实践探索与经验启示》

(1)根据材料一,概括指出宋代耕读结合发展的主要功效。

(2)根据材料二,指出与古代劳动教育相比,17、18世纪英国劳动教育思想有何新突破?并结合所学知识分析其主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立初期开展劳动教育的特点,并分析其意义。

10 . 材料 黄道婆,宋末元初棉纺织技术革新家,松江府人,历经磨难流落崖州(今海南岛)。当地黎族人民的棉纺织技术比较先进,黄道婆虚心学习,并且融合黎汉两族纺织技术的长处,成为纺织能手,和黎族人民结下深厚的情谊。黄道婆年迈后得以返回家乡,她不仅把自己的织造技术传授给故乡人民,还结合自己的实践经验,着手革新出一整套擀、弹、纺、织的工具,特别是其创制的三锭脚踏纺纱车,使纺纱效率大为提高,极大地推动了松江地区棉纺织业的发展。黄道婆深受百姓敬仰,后人尊她为布业始祖。马克思曾提到,在18世纪珍妮纺纱机发明以前,“要想找出一个能够同时纺出两根纱的纺织工人并不比找一个双头人容易”。

——摘编自丁静静《黄道婆棉纺织技术革新和江南经济社会发展》等文

(1)根据材料归纳概括黄道婆技术革新的特点。

(2)根据材料对黄道婆进行评价。