材料 中国百年现代化的六次政治选择

| 时间 | 主导力量 | 政治选择 | 所涉及的历史事件或现象 |

| 1860—1911年 | 清政府中的开明派官僚 | 开明专制化运动 | 洋务运动、戊戌变法、清末新政 |

| 1911—1913年 | 孙中山等资产阶级革命派 | 早期议会制模式 | 辛亥革命 |

| 1914—1928年 | 袁世凯和北洋军事强人 | 以军事强人的组织资源为基础的现代化模式 | 府院之争 |

| 1928—1949年 | 国民党 | 制度化、具有民族主义、以国民党作为组织基础的现代化模式 | 国民党一党专制 |

| 1949—1976年 | 以毛泽东为核心的党中央第一代领导集体 | 计划经济现代化模式 | 计划经济体制的建立 |

| 1978年至今年 | 以邓小平为代表的第二代领导集体 | 有中国特色的社会转型模式 | 社会主义市场经济体制的建立 |

——摘编自萧功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

(1)根据材料,概括近现代中国政治选择的变化趋势。(2)根据材料并结合所学知识,简要说明近现代中国政治选择的影响及启示。

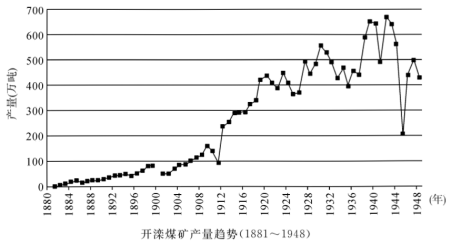

材料 开滦煤矿是中国近代煤矿业中的巨擘,前身为1878年清政府洋务运动中创办的官督商办企业“开平矿务局”,为当时所办新式煤矿中成功之代表,但不幸于1900年庚子国变时落入英商之手成为英资煤矿。滦州煤矿为1907年招集民族资本创办,原为试图收回开平而设,但终于在与开平的竞争中失利,为开平所并。1912年二矿实行名义上的联合,称“开滦矿务总局”,实际为英商掌控;1934年进一步合并,正式成为合资煤矿。1941年太平洋战争爆发后,又被日本夺去。1945年日本投降后,由南京国民政府接收,交还英商经营。

——摘编自云妍《近代开滦煤矿产出的“Solow余值”分析》等

根据材料并结合所学知识,运用唯物史观评析开滦煤矿的产量趋势。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 17世纪,英国东印度公司直接为印度棉织物开辟了巨大的新市场。印度棉织品需求的快速增长推动了英国的服饰消费革命,严重损害了国内毛纺业生产者及商业资本家的利益。英国毛纺业群体的抗议此起彼伏。1700年,英国议会颁布法令“禁止印度、波斯和中国的印花织物输入”,催生了“进口替代”的工业化战略。英国本土棉纺织工业迅速崛起。国内市场廉价棉织品激发起普通民众的服饰革命,但高工资的经济模式迫使棉纺织工业在技术上寻求革新与突破,进而诱发生产组织制度的转型。18世纪中后期,珍妮纺纱机、水力纺纱机和骡机的相继问世,实现了技术的持续变革与完善。机器与蒸汽动力的搭配使用产生的强劲力量大大提高了棉纺织工业的生产能力和劳动生产率,推动了英国棉纺织业的集中化和巨型化趋势。

——摘编自杨松等《内驱与统合:英国棉纺织工业的发展及对全球体系的影响》

材料二 作为一种全球性工业,英国棉纺织工业在19世纪将原本相对孤立的地区联结、整合起来,纳入新的国际分工的世界经济体系中。美国南部奴隶种植园采摘的棉花,被运往英国利物浦港口,在兰开夏郡的工厂被生产成棉纱,出口到印度制成棉织品,再销往中国市场。迟至20世纪初期,美国南部的广大棉农依然生活穷困,没有原棉贸易价格中的话语权与商议权。印度、埃及等国棉花种植者生存状况进一步恶化。至19世纪60年代,英国棉纺织工业初创的全球体系客观上整合起世界经济,重塑了国际政治、经济新秩序。

——摘编自杨松等《内驱与统合:英国棉纺织工业的发展及对全球体系的影响》

材料三 清末民初,上海形成了沪东、沪西两大棉纺织工厂区。在短短的18年(1895—1913年)内,国内华商纱厂的纺机数量较之前增加120%,布机数量较之前增加12%。1914—1922年,国内华资纱布厂新设54家,其中在1920—1922年开设的有39家,3年内新增的华资厂家数就已超过1895—1913年在华中外纱厂的总数。华资棉纺织工厂数量迅速增加和分布过于集中,造成工厂对原棉需求激增,而大量产出的机纱只是半成品,主要是提供国内生产土布的原料,市场需求相对有限,因此,进花、出纱就成为纱厂获利的关键。

——摘编自罗苏文《沪东:近代棉纺织厂区的兴起(1878-1928)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动英国棉纺织革命的主要原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述英国棉纺织工业的发展对全球体系的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价清末民初上海棉纺织业的发展。

时段 | 时段一(1894-1913) | 时段二(1913-1920) |

民营企业 | 15.08% | 10.54% |

官办企业 | 14.54% | 3.81% |

| A.时段一两种企业的数量远高于时段二 | B.时段一两种企业发展水平高于时段二 |

| C.时段二民营企业比官办企业发展更快 | D.时段二两种企业资本总额呈下降趋势 |

材料一 中国自先秦时期就有“诗教”“乐教”的美育传统,从属于“礼教”。20世纪初,众多思想家、教育家在引入西方理论的背景下,展开了对近现代美育思想的建构,以期实现“立人”与“新民”。1906年王国维提倡“以审美拯救人性”,他认为美育应与“智、德、体”三育并重发展,才能造就“完全之人物”。1912年蔡元培积极提倡“美育救国”,首次把美育确立为国家教育的方针;1917年针对“忠君尊孔”的封建教育宗旨和传教士鼓吹的“宗教救赎论”,他又提出“以美育代宗教”拯救国民精神。20世纪初的美育思想以鲜明的实践品格产生了深远的社会影响。

——摘编自刘彦顺《中国美育思想通史》(现代卷)

材料二 1986年,《关于第七个五年计划的报告》指出: “各级各类学校要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”这是近三十年后,美育重新回归全面发展教育方针。与此同时,艺术教育逐步走入正轨,中小学美育课时数明显增多。1999年,国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》将美育本体性功能放在不可替代的位置,激发创造活力,全面提升学生的人文素养。2020年,教育部发布《美育教育规划细则》正式确定美育课程纳入中小学学业水平考试范围,美育课程全面开齐开足,倡导美育的全面性和终身性。

——摘编自孙刚成《历史制度主义视域下的新中国美育政策演进及启示》

(1)结合材料一和所学知识,概括20世纪初中国美育思想的特点,并分析其影响。(2)结合材料二和所学知识,指出新时期学校美育的发展趋势,并分析其原因。

| A.新文化运动鼓励学习西方 | B.知识分子主张融通中西 |

| C.激进派全盘否定传统文化 | D.资产阶级背离中国国情 |

材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二

材料三 在对辛亥革命失败原因的痛苦反思中,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,“欲图根本之变革”,必需改变国民性,必须发动一场思想运动,使人们从封建思想的束缚中解放出来。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)据材料一概括清政府“举步维艰”的原因。(2)据材料二并结合所学知识,指出图中人物为救亡图存进行的主要探索。

(3)据材料三概括人们发动这场“思想运动”的原因,并结合所学概述其主要内容。

(4)综合上述材料,概括近代国人探索救亡图存道路的趋势。

材料 清末民初盛行“军国民教育”思潮,学校体育被西方体操霸占,“体操科一律为主课”并由学部施行,而武术则“各地方自行举办”“高等小学以上兼习之”。彼时国人出于民族自尊心,用武术来证明中国自古就有“体操”。武术进入学校是武术步入教育领域的大胆尝试,亦是出于文化自觉,争取与西洋体育并驾齐驱的话语权的创新形式。但一味追求动作的规范、标准,丢失了传统武术的核心特征。由霍元甲主持的精武体育会在公共服务领域中,则以其丰富的内容和多样的形式,超越强健身体的范畴,从宏观上聚焦于种族与国家延续。新文化运动时期,“土洋体育之争”推动武术走向科学。国术的“传统”在“科学”的语境中显得格格不入。要想以武图强,武术的“科学化”问题首当其冲。彼时的武术规则深受西方体育影响,趋向竞技化,初成之规则在比赛中成为裁判依据,使比赛“有法可依”。武术对抗赛在“全运会”中可谓昙花一现,但民国时期的武术套路、对抗赛实践为当代武术竞赛进行了有益尝试,积累了经验。1936年,中国武术代表团成功参加了第11届柏林奥运会,在该届奥运会上的武术表演惊艳世界。

摘编自张银行、谢海柱《中国近代武术“转型”研究评述》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代武术“转型”的背景和趋势。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对当代武术转型发展的看法。

| A.说明民族工业能够抓住发展契机 | B.使民族工业走上了独立发展的道路 |

| C.主要得益于实业救国思潮的推动 | D.表明中国民族企业国际竞争力增强 |

时代中的旗袍变革

旗袍,源于满人长袍。起初,宽腰直筒,便利耕牧征战。不仅如此,为实现身份区分,满人贫民旗袍多为不开衩或两开衩,皇帝所着旗袍为四开衩。

20世纪初,新文化运动和西方思想的传播,推动了中国服饰的改变。旗袍开始融入多元化的西方流行元素,改变了传统宽松直筒的特点,更有助于凸显女性身材的曲线感。不仅如此,西方裁剪和缝纫技术的传入,使裁剪和缝纫技术更加立体。更凸显了中国女性的韵味和美感。

20世纪中叶,国内政局动荡不安,物质极为贫乏,旗袍在设计上开始摒弃传统的“华而不实”,追求简洁、轻便。如无袖旗袍开始流行,整体长度也不断缩短。这种趋势一直流行至抗战胜利。

建国之初,妇女穿衣服都学解放区的样子,鄙夷穿红戴绿的“资产阶级小姐”。“努力工作、艰苦朴素”是那时常挂嘴边的口号。人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间。

随着改革开放的到来,中国发生了翻天覆地的变化,设计师将旗袍所孕育的韵味及特色与现代流行因素相结合,使旗袍款式更加多元化,推动中国旗袍走向国际舞台。

——摘编自张成义、李群英《中国旗袍造型艺术元素的审美演变及其文化传承》

以“时代中的旗袍变革”为题,写一篇历史短文。(要求:立论正确,史论结合;表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰。)