材料一 随着中古罗马天主教会与日耳曼民族统治阶级相结合,早期基督教会的教义已不能适应当时罗马天主教会的实际情况,其中私有财产权的问题显得格外突出。首先,就教会本身而言,进入中世纪以后不仅受到了新的统治阶级以及社会上层的青睐,而且还受到了来自君主以及贵族馈赠。其次,公元10世纪商业的复兴打破了西欧封建社会一元化的经济结构,随着商业贸易逐渐增多,越来越多的人拥有私有财产。

——摘编自刘微等《中古罗马天主教会经济伦理的嬗变》

材料二 西罗马帝国灭亡后,西欧进入了封建社会的发展阶段。正是在这个时期,孕育出了众多的现代民族国家,并促进了资本主义工业文明的诞生。导致西欧社会结构分化裂变与凤凰涅槃的原因无疑是多方面的,而其自身结构的特点更是不容忽视的。西欧封建社会存在多个相对独立的社会结构,呈现出典型的多重性特征,现代民族国家的诞生正是这种多重性结构发展演变的客观要求。

——摘编自查振华等《西欧封建社会结构的多重性研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中古罗马天主教会经济伦理嬗变的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪西欧孕育出民族国家的有利条件。

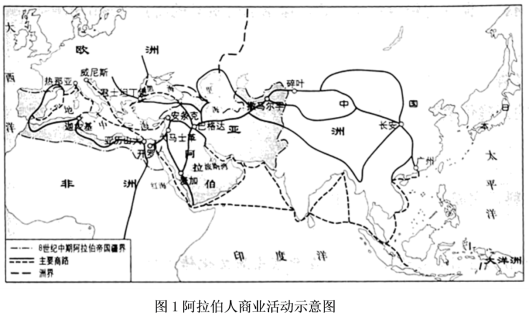

材料一 7至8世纪,阿拉伯人在政治、经济、宗教、社会以及文化等方面取得了巨大的发展,开创了一个辉煌灿烂的时代。阿拉伯帝国的建立,使伊斯兰文化传播到亚、非、欧三大洲,这些地区无一例外地受到阿拉伯文化的冲击,尤其对两河流域的波斯地区影响至深;同时,具有悠久文明积淀的波斯文化在政治、宗教、文学、语言等多方面对阿拉伯、伊斯兰文化的影响也是深刻的。

——摘编自李敏等《阿拉伯帝国时期阿拉伯文化与波斯文化的交往》

材料二 在上千年的中日两国的文化交流中,唐朝文化对日本的影响可以说是最广泛、最深远的,唐文化对于在其影响下所推动的且在日本历史上有着重要意义的大化改新,又有着举足轻重的作用,是日本学习中国政治文化的极好例证之一。

——摘编自贾建梅《唐朝文化对日本大化改新的影响》

材料三 15世纪中期,奥斯曼帝国不仅承袭了阿拉伯帝国所统治的核心地区,而且其政治、经济制度也未在阿拉伯帝国基础上发生根本性的改变。在奥斯曼帝国内,苏丹作为帝国最高元首,统辖军队;帝国宰相听命于苏丹总揽国政;许多大臣分管行政、司法、财经和宫廷事务。地方诸州均设有军事、民政和财政长官等遍布各地的苏丹耳目和四通八达的邮递驿站,全国处于苏丹的严密统治下。

——摘编自田瑾等《奥斯曼帝国后期中东与西方的文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“阿拉伯人在政治、经济、宗教、社会以及文化等方面有了巨大的发展”的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出奥斯曼帝国和古代日本改革政治的共同目的,并简述二者所体现的中古亚洲文明发展的突出特性。

材料一 从早期铁器时代起,当地居民就开始饲养绵羊和山羊,养牛则始于8世纪。此外,农业种植经济已有证据可寻,如在济瓦遗址中发现了小米和南瓜种子,还有铁制工具和铜制器物。在马布韦尼和济瓦等遗址中发现的海贝壳、玻璃珠则直接证明津巴布韦地区的早期居民已融入印度洋贸易圈,此地的采掘业和冶炼业的产品(特别是黄金制品)也成为当地对外贸易的一部分。在离卡里巴水坝不远处发现了46处墓穴,其中10处藏有豪华的随葬品,如金珠和镯子、铜和铁制品、玻璃珠及各种衣料残片,还有一些其他的舶来品。这些墓主无疑是当地的上层人物,其他墓穴埋葬的则明显是一般的平民。

——摘编自李安山《非洲古代王国》

材料二 在安第斯地区,玉米种植始于公元前2500-1800年,马铃薯有100多个品种。印加人的农业技术包括利用鸟粪肥田、兴建灌溉水渠和修建梯田。印加人使用的农具是“脚犁”,尖头往往包以金属片。土地名义上归王室所有,定期分配给农民耕种。土地通常被分为三部分:太阳田的收获归神庙;印加田的收成上缴国库;村社成员以集体名义占有村社田,除了留出一部分公用外,其余按人口平均分配。印加人实行“米达制”,定期从村社抽调劳动力,修建大型公共工程。印加人会冶炼青铜,其金饰品、金制雕像不仅数量多,艺术价值也很高,他们“发现并且利用了纺织上差不多一切已知的技术”。

——摘编自韩琦、史建华《论拉美古代印第安文明及其遗产》

(1)根据材料一、概括津巴布韦地区早期文明的主要成就。(2)根据材料二并结合所学知识,指出印加文明的特征,并说明其成因。

材料一 在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至帕米尔高原的帝国,伴随着帝国建立,伊斯兰教也传往世界各地。经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲,在地中海、印度洋甚至远至中国东南沿海的辽阔区域,阿拉伯商人都一度是最活跃的群体。9世纪初,阿拔斯王朝的哈里发采用文化宽容政策,鼓励并组织对希腊古典哲学的大规模翻译活动。“智慧之城”巴格达拥有一大批专门的翻译人才。据说,翻译的稿酬以与译著重量相等的黄金来支付。柏拉图、亚里士多德、欧几里德、托勒密、希波克拉底等大批希腊、印度和波斯的经典得以保存。这使人类古典文明的辉煌成果在中世纪得以继承。公元771年,一位印度学者将一篇数学论文带到巴格达,其中包括从0到9等十个数字,阿拉伯人发现印度数字的优点,在帝国境内推广应用。随后,阿拉伯人又通过西班牙将印度数字传入欧洲,并传播到世界各国。公元712年,阿拉伯人在占领撒马尔罕时从中国人那里学会了造纸技术。公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊,当他们占领了西西里岛和西班牙以后,造纸技术也传进了欧洲。

——摘编自张帅《阿拉伯文明的起落》

材料二 我国的科技翻译始于16世纪末17世纪初,止于18世纪中叶,延续了近一二百年的历史,明末清初,西方殖民主义者入侵我国东南沿海,许多西方耶稣教会人士以科学传教为名进入中国进行宗教传播活动,当时中国的学者与他们合作翻译西方科学著作,著名的有徐光启、李之藻、杨庭筠,他们三位被耶稣教会人士称为“中国圣教三柱石”,还有意大利人利玛窦、熊三拔,日耳曼人汤若望。利玛窦开创了“中西合译”的翻译形式,也成了翻译传统。虽然徐光启他们未能留下详细的翻译方法理论,但他们的看法却很有创造性,如徐光启指出“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译”;李之藻提出“借我华言,翻出西义”;杨庭筠指出抓紧培养翻译工作者的必要性与紧迫性。所有这些都体现了译者的唯物思想和上进精神,同时也体现了译语中心的翻译传统。利玛窦等人之所以能在中国这个文化中心主义的国家生存并备受敬重,都是源于他们对中国文化的熟悉,他们采用“科学传教”和“儒教合一”的手段传播天主教,他们对《圣经》进行了归化处理,甚至用儒家的词汇如“天”“仁”“仁慈”来翻译《圣经》中的“Deus” “mercy” “benevolence”。

——摘编自韩敏《从中国历史上的四次翻译高潮看中国翻译传统》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析阿拉伯帝国出现大翻译时代的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期中国翻译活动的特点。

(3)根据两则材料并结合所学知识,对比阿拉伯帝国时期和明清时期翻译活动的差异。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯文化在世界文明史上具有重大的历史意义。当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人将东方文化和古希腊罗马文化的译本,连同自己的文化成果输往欧洲,从而奠定了西欧新文化的基础。与此同时,阿拉伯人还在东西文化交流方面作出了巨大贡献,他们及其帝国无愧于“东西方文化交流的桥梁”之美誉。

——摘编自晏绍祥、李隆庆《世界通史(古代中世纪卷)》

材料二 十月革命在人类历史上的意义,从根本上说,是探索了一条经济文化不发达国家实现现代化的非资本主义道路。列宁提出的先夺取政权,然后在苏维埃先进制度的基础上赶上西欧文明,讲的正是这样一条道路。十月革命的胜利还直接推动了东方各国民族解放运动的发展……它在东西方之间架起了一座桥梁,建立了一条新的反对帝国主义的战线,使民族解放运动成为世界社会主义运动的一部分。

——摘编自黄宗良《十月革命的伟大胜利使社会主义从理论变成现实》

材料三 “一带一路”倡议是我国顺应世界经济全球化、区域经济一体化的时代大潮,构建全方位开放新格局、深度融入世界经济体系、实现经济转型升级与可持续发展。谋求与沿线国家共同发展、共同繁荣的宏大战略倡议;同时也是新时期我国践行“奋发有为的大国外交”,打造“紧密朋友圈”和“全球伙伴关系网络”,构建人类“利益共同体、责任共同体、命运共同体”,引领新时代全球治理、营造新型国际秩序的宏大战略布局。

——摘编自王海运《中国全球战略中的“一带一路”》

(1)根据材料一,结合所学,从促进欧洲文化进步的角度,阐释“阿拉伯文化在世界文明史上具有重大的历史意义”。结合所学,举例阿拉伯帝国与唐代中国之间的人员往来情况。

(2)根据材料二,结合所学,列举列宁对“经济文化不发达国家实现现代化”所进行的重大探索,结合中国20世纪二十年代的相关史实,说明十月革命“在东西方之间架起了一座桥梁”。

(3)“一带一路”是新时代中国与世界沟通的桥梁。根据材料三,结合所学,概括中国提出“一带一路”的战略考量,并写出新时代我国“奋发有为的大国外交”在杭州的生动体现。

材料一 拜占庭人不仅继承了罗马帝国中央集权制的政治遗产,以罗马帝国正统继承者的身份保持了统一帝国的政治体制,而且在皇帝专制统治、《罗马民法大全》等诸多方面坚持了欧洲地中海上古政治遗产,并有所发展。为了治理众多古代族群,帝国政府始终维系着庞大且完善的官僚国家体制,其核心是集政治经济、军事外交、社会司法、宗教文化各种最高权力于一身的皇帝专制中央集权。7世纪至12世纪推行军区制,以农兵制、军政合一为重要特点,并由将军对行政区域及其军队进行管理,对扭转拜占庭危急局势起了重要作用。拜占庭人成功打造了包括整个东欧世界的拜占庭文明圈,并将各个斯拉夫族群纳入其中,其影响至今犹存。

——摘编自陈志强《欧洲中古史视域中的拜占庭帝国》

材料二 隋唐统治者系统地总结了秦汉以来的旧制,革弊创新,极大地加强了国家的控制能力,从而使皇权进一步加强。唐朝完备三省六部制、科举制,监察机构和制度趋于完善,在内地地方实行道州县三级制,在边疆设立都护府、都督府进行管理,在少数民族地区实行羁縻州府制度,唐玄宗开元年间改行募兵制,军队职业化、专业化,设立节度使,制定《武德律》《贞观律》等,很重视礼制的建设,直接促成了中华法系的形成。唐人对传统文化、少数民族文化以及外来文化都抱有包容的态度,从而造就了光辉灿烂的唐文化,传入日本、朝鲜等东亚国家,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。

——摘编自曹大为、赵世瑜等主编《中国大通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括拜占庭帝国与唐朝在国家治理上的异同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析拜占庭帝国与唐朝国家治理共同的历史价值。

材料一

——据人民教育出版社《中外历史纲要(下)》

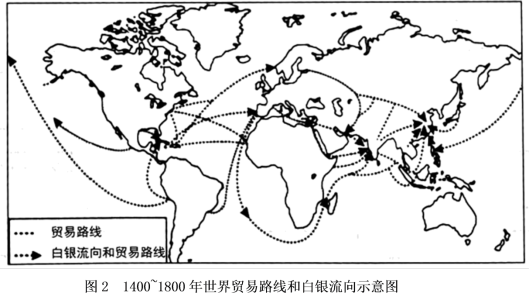

——据贡德·弗兰克《白银资本》

材料二 共建“一带一路”,坚持“大家的事大家商量着办”,强调平等参与、充分协商,以平等自愿为基础,通过充分对话沟通找到认识的相通点、参与合作的交汇点、共同发展的着力点。各方都是平等的参与者、建设者和贡献者,也是责任和风险的共同担当者。兼顾合作方利益和关切,寻求利益契合点和合作最大公约数,使合作成果福及双方、惠泽各方。共建“一带一路”不是“你输我赢”或“你赢我输”的零和博弈,而是双赢、多赢、共赢。

——摘编自《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》

(1)根据材料一 图1,判断该历史时期中国所处的王朝。结合所学知识,概括该王朝与阿拉伯帝国的相似之处。(2)根据材料一图2并结合所学知识,概括当时贸易的特点。

(3)根据材料二,指出“一带一路”秉持的原则。综合上述材料,总结世界商贸活动中应该遵循的正确价值观。

材料一 欧洲中世纪城市的政治体制大都采取共和政体,其基本特征是执政官民选,实行任期制,有的城市还建立了公民大会、议事会和执政官的三级代表制。民选的官员处于封建等级制度之外,他们得到的报酬是薪俸而不是被授予土地。12世纪末,意大利北部各主要城市普遍采用了这种共和自治的政府形式。14世纪时,英格兰的城市也陆续取得经民选市长和市政官的特权。

——摘编自[比利时]亨利·皮朗《中世纪欧洲经济社会史》

材料二 在中世纪后期,在罗马法的复兴热潮中,意大利的法学家巴特鲁斯重新解释了罗马法,他从法律的角度为城市自治辩护,认为城市是独立的政治实体。城市是可以按照自己的方式行使立法权力的“自由民族”,可以自己制定法规,并且按自己的方式组织政府。城市是“自我之君主”,可以选择自己的政治统治方式。

——摘编自[意大利]萨尔沃·马斯泰罗内《欧洲政治思想史——从十五世纪到二十世纪》

(1)根据材料一,指出欧洲中世纪城市政治体制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括意大利法学家巴特鲁斯关于城市自治思想的主要内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析欧洲中世纪城市自治的影响。

材料一 明初规定,庶民“男女衣服,不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗,止许用绸、绢、 素纱……首饰、钗、镯不许用金玉、珠翠,止用银”。然而明中叶以后,“男子服锦绮,女子饰金珠,是皆僭拟无涯,逾国家之禁也。”

按照明制,官民使用金银器是违法的。故明初民间器用多为陶瓦器。但到明代中后期,民间器用多改为翠白瓷器及金银器。类似现象在饮食、舆马、居舍等方面也广泛存在。

——摘编自常建华《论明代社会生活性消费风俗的变迁》等

明初,政府对人口的流动严密控制,禁止游惰。中期以后,大众化的旅游遂成一时风尚。下表为晚明游逸之风概况。

| 类别 | 情况 |

| 官绅 | 往往以官事为苦,沉湎曲糵(代指酒)和游历山水。 |

| 士人 | 喜游历,形成职业的“游客”和“山人”群体。明代以前,“山人”多指与世无争的隐士高人,而明代的“山人”往往依附于达官显贵以求荣华富贵,故深为时人鄙视。 |

| 农民 | 农村人口逐渐分化,大量流入城市,成为工商业者、官宦之家的仆人、官衙的仆从等,从而成为城市平民的一部分,从而有了更多的可供自己支配的业余时间。而留在乡村的农民,可以借助民间的节日,外出或在附近旅游。 |

| 工商业者 | 为求利往往遍游四方,晋商、徽商等商帮形成。 |

| 妇女 | 往往不讲内职,即便是市井贫贱家庭的妇女,亦是“百事不为,群集讲话,衣服是尚,口腹为恣”,好游玩耍成风。 |

——摘编自陈宝良《狂欢时代:生活在明朝》等

材料二 中世纪中晚期,狂欢文化及相关仪式、活动为法国所有阶层、性别和年龄的人所共享。上层贵族十分钟爱并支持各种狂欢游戏,也不惮于公开参与大众的狂欢。法国宫廷历来有举行和参加各种狂欢游戏的传统。1393年,法国国王查理六世和若干高级贵族在一场宫廷婚礼中举行了一场吵闹游戏:他们化装成浑身是毛的野蛮人,一边不知所云地嚎叫,一边挥舞着狼牙棒,“像魔鬼一样”疯狂地舞蹈。在基督教大斋节来临之前的狂欢节期间,人们大快朵颐、佩戴面具、身着奇装异服,暂时抛弃世俗身份和等级地位差异与各种繁琐严厉的束缚,尽情欢乐,享受禁欲生活主导下的短暂快乐。在许多地方,狂欢游行是属于驱逐群体恐惧和寻求神灵保护的宗教仪式,也是处理某些特定群体事务尤其是违反群体利益事务的手段,因此具有地方自治和加强群体内部凝聚力的意义。

——摘编自唐运冠《法国中世纪晚期的狂欢文化研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较明朝中后期与中世纪中晚期法国社会“狂欢”现象的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括中、法两国“狂欢”现象出现的原因。

材料一 众所周知,中世纪只知道一种意识形态,即宗教和神学。但随着日耳曼、汪达尔等蛮族大量融入罗马社会,其经商头脑深深影响了西欧人的生活观念,日耳曼人也接受了罗马教育并发明了基于拉丁字母的文字。9世纪时,欧洲人频繁地前往阿拉伯人控制下的亚历山大里亚、大马士革等繁华城市进行贸易,11世纪时,意大利北部城市威尼斯重新建立起了西欧与东方的联系。中世纪欧洲就在这种复杂的历史进程中形成了独特的地域文化。

——摘编自张海《欧洲发展史新释——从古代到工业革命》等

材料二 13—14世纪,农村自然经济的解体和商品经济发展、城市自治权的出现促生了近代西欧地域文化的出现。14世纪后,人文主义者强烈疾呼以“人性”取代“神性”、以科学知识取代神学观念、以积极的人生态度取代消极悲观的人生哲学。17世纪前后形成的科学理性观念,深刻影响着近代西欧社会。在工业革命的刺激下,亚当·斯密的自由主义经济观念甚嚣尘上,世俗教育和技术教育取得了重大突破。经过长达几个世纪的发展,近代西欧文化成为社会转型的支撑。

——摘编自冯英《人文主义:近代西欧社会转型的文化支撑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪西欧地域文化的特征并简析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价近代西欧文化的影响。