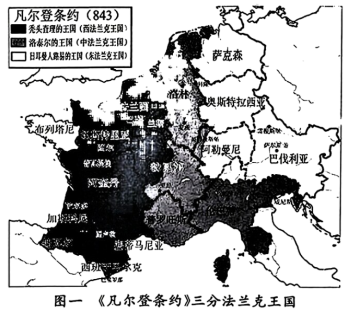

材料一 843年8月10日,法兰克国王路易一世的3个儿子在凡尔登(位于今法国东北部)签订了分割国土的条约。该条约所划分的疆界,形成西法兰克王国、中法兰克王国和东法兰克王国三国,史称《凡尔登条约》。

材料二 凡尔登战役成了一场消耗战。德军集中兵力武器包括使用喷火器、窒息性毒气和轰炸机,对西岸法军实施重点突击……1916年6月下旬,德军首次使用光气窒息毒气弹和催泪弹猛攻苏维耶堡,在4千米宽的土地上发射11万发毒气弹,给法军造成重大伤亡。

——摘编自《世界通史参考资料》

材料三 法德和解是战后特定历史条件和国际形势下的产物,是二战后西欧乃至世界政治格局中具有深远影响的事件,同时也是法德两国主观上共同努力的结果,它的发生既有深远的历史意义,也有广泛的现实意义,两国政治上的和解和经济上的合作,去掉了防范对方的后顾之忧,促进了两国经济的发展。1951年,西欧6国建立煤钢共同体,1957年通过了旨在建立欧洲经济共同体和原子能共同体的协议。1967年,三个共同体合并为欧洲共同体,使世界为之瞩目,成为世界格局中不可忽视的力量。实现这一切,法德和解及合作是“不可替代的发动机”。

——摘编自程佩璇《20世纪六十年代法德和解及其历史、现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《凡尔登条约》的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括凡尔登战役的主要特点并评析其战略意义。

(3)根据材料并结合所学知识,阐述二战后法德两国实现和解的原因和意义。

材料一 在欧洲(特别是西欧),国王将土地分配给他的封臣,以换取对方的军役义务。而且土地分封可逐级地分下去,大封建主封给比他小的封建主,最后及于农民,这样的土地分封制形成一种金字塔式的社会等级结构。在典型的封建社会中,“我的附庸的附庸不一定是我的附庸”,高一层的封建主只对他的直接受封人发号施令。反过来,低一层的封建主(或农奴)只对他的直接封主有服从义务。因此,国王不一定能号令所有贵族(或全国“子民”),大贵族也不能号令全体小贵族。封主与封臣的关系用契约形式确定,彼此间都有权利和义务。这种契约是一种双向契约,任何一方不履行义务,就违反了封建契约。当国王逆法律而行时,该国臣民可以抗拒国王,甚至可以参与发动对他的战争,并不由此而违背其效忠义务。

——摘编自刘成《欧洲中世纪三大特性与现代化起源》

材料二 大小土地贵族为了各自的利益逐渐结合起来,达成了一种被称为“封君封臣”制的契约。大地主作为封君把自己的土地作为“采邑”恩赐给投奔自己的下级地主贵族,使之成为自己的封臣。作为报偿,封臣要为封君提供武装支持。这种“采邑”或恩赐地,起初是可以废除或以其他名义取消的,但不久就成为世袭的“封土”了。这些“封土”成了西欧中世纪的庄园,它是西欧当时最基本的生产经营单位。

——摘编自王文杰、左学德《论中世纪日本与西欧庄园制的异同》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括欧洲封君封臣制度的基本内涵。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析欧洲封君和封臣间的关系。

材料一 公元751年唐朝与大食(阿拉伯帝国)爆发战争,唐军战败。唐朝随军书记官杜环作为战俘来到大食,生活了十多年。他记载了自己的见闻:大食“今吞灭四五十国,皆为所役属,多分其兵镇守。其境尽于西海焉。”“率土禀化,从之如流。法唯从宽,葬唯从俭。郛郭(城)之内,里闸(门)之中,土地所生,无物不有。四方辐辏(指车),万货丰贱,锦绣珠贝,满於街巷。”在库法城内“绫绢机杼,金银匠,画匠,汉匠起作画者,京兆人樊淑、刘泚,织络匠者,河东人乐环、吕礼。”

——据【唐】杜佑《通典》

材料二 据到过中国广州经商的阿拉伯商人苏烈曼记载,“外国商船抵埠,官吏取其货物而收藏之,一季之船既全入口,官吏征百分之三十关税后,乃将货交还原主发卖。国王有悦意之货,则以现金及最高购价,付之商人也。各地回教商贾既多聚广府,中国皇帝因任命回教判官一人,依回教风俗,治理回民。”“判官为人正直,听讼公平。”“伊拉克商人来此方者,皆颂声载道也。”

——据《苏烈曼游记》(851年)

(1)结合所学知识指出材料一的史料价值,并从史料与所学史实相结合的角度概述当时的阿拉伯帝国。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析唐朝与阿拉伯帝国的交往。

| A.中国古代历史的时期 |

| B.原始社会末期到资产阶级革命时代到来 |

| C.公元前五世纪到公元十七世纪 |

| D.公元五世纪到公元十五世纪 |

材料一 文若虚羡慕“别人经商图利”,便买了一些橘子,跟着“专一做海外生意”的同乡出海。橘子在吉零国大受欢迎,文若虚净赚近千倍利润。返航时,水手“扯起半帆”,漂至一无人岛躲避风暴。文若虚在岛上捡回一个龟壳,后由在福建经商的波斯人玛宝哈出价白银五万两收购,二人“议定立契”,“合同为照”。从此,文若虚“家道殷富不绝”。

——摘编自明代凌濛初《初刻拍案惊奇》

材料二 《一千零一夜》故事多处涉及“中国元素”。如辛伯达第七次航海时抵达了中国,并得到一位善良老人的帮助。在《阿拉丁与神灯》原版故事中,主人公阿拉丁是一位中国人,其日常生活充满了沐浴熏香等典型的阿拉伯色彩,也出现了饮茶、喝交杯酒等中国习俗。

——摘编自《一千零一夜》

材料三 在广州象岗,考古学者从西汉初年南越王墓中发掘出犀形璜、犀角杯、陶犀角等制品。这些制品,有学者认为是从东南亚、南亚等产犀地,经由海上丝绸之路输入中国。

——摘编自王子今《西汉南越的犀象——以广州南越王墓出土资料为中心》等

(1)从材料一中提取故事情节,分别概述其所反映的历史现象。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析《一千零一夜》“中国元素”的史料价值。

(3)有学者反对南越王墓犀牛制品系舶来物,认为其恰恰证明了西汉初年岭南本地产犀。如果要确证这一问题,你认为还需要哪些类型的史料?

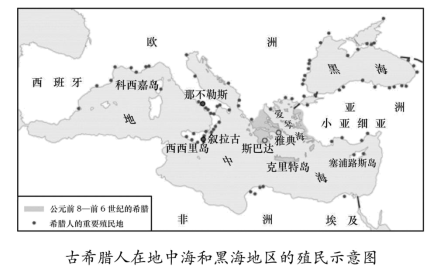

材料一 公元前8—前6世纪,希腊人在地中海地区进行了范围广大的殖民活动,建立了许多殖民地。

材料二 撒哈拉沙漠和沿尼罗河上游巨大的苏德沼泽地在历史上构成了一个可怕的障碍,这些障碍不利于殖民者深入内陆;非洲西部的大河和非洲东部的山脉形成天然屏障,非洲平直的海岸线,缺少优良港湾,也使得殖民者难以接近。美洲多良好港湾、多平原地带,比较有利于殖民者入侵。非洲直到19世纪末才被殖民者基本瓜分,美洲则在16-17世纪基本被殖民完毕。

——改编自《全球通史-1500年以前的世界》

(1)根据材料一、二,概括说明自然地理因素对殖民与被殖民所造成的不同影响。

(2)除了上述自然地理因素外,还有制度、技术、文化等因素会影响殖民活动。请任选一个因素并结合所学知识加以评析。(要求:史论结合,逻辑清晰)

材料 什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”。

——钱乘旦《西方那块土》

根据材料,评析材料中的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)材料一 亚历山大东征后,留下很多以“亚历山大”命名的城市。位于阿富汗的阿伊哈努姆是其中之一。城里有体育场、宫殿和圆形剧场,还出土了希腊雕塑、大量希腊样式的钱币和亚里士多德的哲学手稿等文物。右图中既有西布莉(小亚细亚女神)、尼姬(希腊胜利女神),也有穿着东方服饰的人物,狮子战车又是波斯阿契美尼德王朝的样式。

阿伊哈努姆出土的鎏金银饰板

材料二 除古印度人的数字之外,古代各民族的数字都很繁杂,认读和运算起来不方便。公元774年,一位印度学者将早期的印度数字介绍到巴格达学术界。大数学家花拉子密写了一部书,首次向阿拉伯世界介绍了印度数字体系,并对其优越性进行了全面论证。大约是阿拉伯人频繁的商业活动特别需要这种方便的印度数字,故其很快在阿拉伯世界得到了普遍的使用,并在使用中渐渐演变为比较接近于现今通行形态的古巴尔字体。又由于阿拉伯商人的到处奔走,这种数字渐渐以“阿拉伯数字”的名称传遍当时的东西方世界。

材料三 三文化广场是墨西哥著名的历史文化胜地。广场上有三组不同时代的建筑物:阿兹特克文化遗址(图中前景)、西班牙殖民者修建的教堂(图中右后)和现代化的建筑(图中左后)。广场上的碑文在记述西班牙征服墨西哥的历史时作了这样的评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”

(1)阅读材料一并结合所学,概括亚历山大东征的意义。

(2)阅读材料二并结合所学,分析印度数字能够“传遍当时的东西方世界”的原因。

(3)阅读材料三并结合所学,请为墨西哥三文化广场撰写一份解说词。要求:多角度介绍;史论结合;逻辑清晰。

材料一14世纪亚平宁半岛组建大学的计划及行动

| 大学名称 | 组建时间 | 组建者 | 大学名称 | 组建时间 | 组建者 |

| 罗马大学 | 1303年 | 教廷 | 阿雷佐大学 | 1355年 | 城市 |

| 佩鲁费大学 | 1308年 | 城市 | 锡耶纳大学 | 1357年 | 城市 |

| 特里维索大学 | 1318年 | 城市 | 帕维亚大学 | 1361年 | 当地诸侯 |

| 维罗那大学 | 1339年 | 城市 | 卢卡大学 | 1369年 | 城市 |

| 比萨大学 | 1343年 | 城市 | 费拉拉大学 | 1391年 | 当时诸侯 |

| 佛罗伦萨大学 | 1348年 | 城市 |

——摘编自张弢《西欧中世纪大学与城市之关系探微》

材料二 19世纪,“越来越多的人意识到,除非大学及其学院能够适应工业化之后新兴的经济和政治形势,否则它们将会被边缘化”。于是,英国展开了一场声势浩大的大学教育改革,19世纪70年代末80年代初,大学实验室积极购置仪器设备,强化硬件设施,实验室建设进入快速发展的新阶段。19世纪中期以前,牛津等大学主要培养的都是政治和宗教领袖人才,且招生规模较小。19世纪中期以后,牛津等大学开始注重培养人文、自然、社会等学科方面的人才,同时大学选修自然科学等学科的学生人数也明显增长。到1900年,一般的自由职业和国内外的公共服务事业更受大学毕业生的欢迎。通过改革,英国古典大学最终完成世俗化,在近代化道路上迈出最为关键的一步。

——摘编自姜远谋《19世纪下半叶英国古典大学自由教育传统的变革》

(1)以材料一中14世纪亚平宁半岛大学的兴起为例,说明中世纪大学得以发展的原因。

(2)根据材料二及所学,对“19世纪英国大学教育改革”现象加以评述。

材料一 在奴隶制大农庄的繁荣时期,使用大批奴隶经营的农业曾有较高的商品率,大农庄生产的产品在城市市场上销售,促成了城市的繁荣。3世纪时,由于奴隶劳动缺乏和价格的昂贵,以奴隶劳动为基础的大地产经济走向衰落。大奴隶主开始把农庄分成小块,租给佃农或隶农,农庄主征收实物地租,就地消费,减少了农产品对城市市场的供应。城市中原有的手工业,也因奴隶劳动生产率低下而衰落下来。罗马帝国崩溃后,代表古典文明的城市普遍衰落,城市大大萎缩,大部分地区变成了牧场或农场,有些城市甚至退化至村庄规模。

——摘编自于贵信《古代罗马史》等

材料二 公元10世纪左右,中世纪的大垦荒以及轮作制的发展大大提高农业产量,有了更多可供在市场交换的农产品。11世纪西欧人掀起十字军东征运动,打通了与东方和非洲的贸易通道。在12-13世纪,蒙古人建立了一个横跨亚欧大陆的大帝国,一条连接意大利到中国的贸易通道建立起来了。西欧工商业和城市得到发展,国王、教会、教堂、修道院等也支持兴建了很多城市,他们为居民提供保护,以收取租金和工商业税。到13、14世纪之交时,西欧城镇总数大约达到1万个左右。

——摘编自王挺之《欧洲文艺复兴史:城市与社会生活卷》

阅读材料,结合所学,评析西欧城市的衰落和复兴。