材料一 位列晚清“四大奇案”之首的“杨乃武与小白菜”案,原本是一起影响甚微的地方冤案,情节与《水浒传》中潘金莲毒死丈夫武大郎极为相似。当《申报》偶然将这则奇闻异事登载出来时,恐怕所有人都不会想到,它会发展为一桩社会关注度极高且惊动京师的大案,最终在慈禧太后直接过问下,经过刑部重新会审,冤案得以昭雪。而后更是通过新闻报道,文人笔记乃至电影电视剧的各种记载与改编,成为家喻户晓的传奇故事。

材料二 在传统国人的观念中,法律不是一个本于自然正义形成的、有内在逻辑体系的强制性规范体系,而是能预防和解决一切纠纷的公共政治技巧或治理术。这一套技巧,并非是客观、真实、理性、冷峻的科学,而是因事制宜、无微不至的艺术,其核心是儒家思想:倡导尚贤之治,恩法兼施,凡事可以“活动”“找关系”,强调“实用”“实际”“实行”,用伦理的眼光评判衡量一切。“礼所不容,刑之所加”,“法不外乎人情”等等,成了人们共同的观念。

——摘编自张书勤《中国传统法律观念的系统论述》

(1)根据材料一,分析冤案发生及得以平反的原因。(2)结合材料二和中国古代史知识,评析材料二中的观点。(要求:观点明确,评述有理有据,史论结合)。

材料 下图是中国社会主义青年团的机关报《中国青年》第126期封面,1926年6月出版,封面是丰子恺的画。画中一个青年战士骑在一匹战马上,意气风发,挽弓搭箭,准备发射。这幅画取材于历史上“射塔矢志”的故事。史书记载:唐代,青年将领南霁云突出敌军包围,向贺兰进明求救。贺兰不肯出师相救,但欣赏南霁云之壮勇,“强留之,具食与乐,延霁云坐”。面对美食,还有席前的美女歌舞,南霁云厉声说道:“此矢所以志也。”这幅画从《中国青年》第126期到第146期,整整刊登了二十一期。

——摘编自刘一丁《中国新闻漫画》

提取材料中的图文信息,结合中国近代史,简要评析《中国青年》杂志连续以丰子恺这幅画作为封面的现象。(要求:评述合理,史论结合,逻辑清晰)材料一 明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552~1610年)。德意志人汤若望(1591~1666年)比利时人南怀仁(1623~1688年)等,也较著名。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目

——《世界史·近代史》(上卷)

材料二 200多年前,欧洲兴起中国文化热。在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,人们以为心中如果没有上帝,便有罪恶感。然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中君为轻,民为重,民心决定政权的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为推崇。

材料三 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化

——欧阳哲生《严复评传》

(1)材料一反映了当时中国兴起的什么潮流?结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

(2)依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前欧洲中国文化热的意义。

(3)请各举一例分别评述材料三提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

(4)综合上述材料,反映了中国社会怎样的变迁趋势?

材料一 人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变,这种转变“根植于对荣耀过去的颂扬之中”。改革开放以来,“人民”这一政治话语相比“民主”“法治”“群众”而言增长趋势更明显。在党代会报告文本中,有“全国各族人民”“带领人民”“造福人民”“人民当家作主”等。党的十八大报告提出,“保障人民享有更多更切实的民主权利”“使发展成果更多更公平惠及全体人民”。党的十九大报告指出:“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力。”

——摘编自殷冬水、范京京《“人民”话语与国家认同当代中国国家认同话语建构的政治学分析》

材料二 亨廷顿的《我们是谁?》(2004年发表),通过考察“国家认同危机”的现实,揭示出因移民问题导致的“次国家认同”和“跨国认同”与国家安全的相关性。正如该书扉页强调:美国面临着自身安全的空前挑战,重新估价“之所以使我们成为美国人”的核心价值极为重要,因为没有什么比我们的“国家认同”对国家安全来说更为重要的了。在他看来,宗教虽是国家认同的最主要因素,重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全,况且“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”,为此他把关注的侧重点转向了在国际上“寻找敌人”。

——摘编自余潇枫《“认同危机”与国家安全——评亨廷顿〈我们是谁?〉》

(1)指出材料一、二论述“国家认同”的不同角度,并结合所学知识概括改革开放以来我国“国家认同”增强的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评析亨廷顿解决“国家认同”危机的方案。

材料 梁启超认为贵族政治具有两面性。在西方,一方面贵族政治加剧了社会不平等。另一方面,在反对和限制君主权力方面,贵族又发挥了积极作用,与平民具有一致性。中国则不然,自周末贵族政治澌灭,失去限制君权的阶级,致使专制政治不断得到加强。换一个角度说,西方的平民较之中国,不仅受君主压制,复受贵族压制,其所遭受的不平等、不自由愈甚,故其反抗愈力。中国则反之,中国社会等级间有流动性,“今岁华门一酸儒,来岁可以金马玉堂矣”。故民众的自由平等意识不强……中西虽同为专制,但形式和程度并不相同。

——摘编自张昭军《“中国式专制”抑或“中国式民主”》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:中西对比,观点明确,史论结合,论证充分,表达清晰。结论不能重复材料中的观点。)

材料一 敦煌户籍残卷所见唐代均田户受田情况表

户籍年代 | 均田户数 | 受足户数 | 平均每户应受田亩数 | 平均每户未受田亩数 |

高宗时期 | 1 | 0 | 101.0 | 69.0 |

武则天时期 | 4 | 0 | 143.5 | 102.0 |

玄宗时期 | 32 | 2 | 148.7 | 106.6 |

代宗时期 | 11 | 2 | 149.3 | 89.8 |

——改编自王仲荦《隋唐五代史》

材料二 两税法改革后,韩愈向唐宪宗上表反映当时“人不能铸钱,而使之卖布帛谷米,以输钱于官,是以物愈贱,而钱愈贵也”的市场变化。李翱在进士策中也针对物价变化提出修改税法。他从四十年间的绢、米与钱的比价涨跌出发提出论据,建中元年“绢一匹为钱四千,米一斗为钱二百,税户之输十千”,到元和年间“税额如故,而粟帛日贱,钱益加重,绢一匹价不过八百,米一斗不过五十”,可见短短四十年间物价下跌了四到五倍。究其原因,当然是“使农人贱卖粟帛,易钱入官”的两税法征税规定。认为真正能够避免贫富分化加大的办法只有“定经界,核名实”,“舍其产而唯丁田之间”。

——改编自付志宇《唐人诗文所见两税法变革补证》

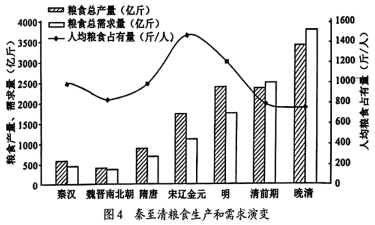

材料三

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出唐代均田制推行中存在的主要问题,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,结合所学知识,评析韩愈、李翱对唐代税制改革的看法。

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析其影响因素。

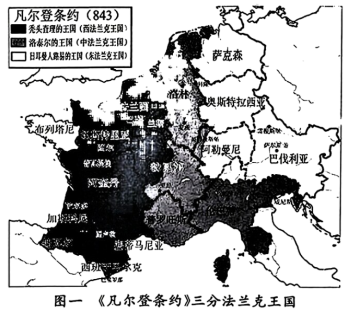

材料一 843年8月10日,法兰克国王路易一世的3个儿子在凡尔登(位于今法国东北部)签订了分割国土的条约。该条约所划分的疆界,形成西法兰克王国、中法兰克王国和东法兰克王国三国,史称《凡尔登条约》。

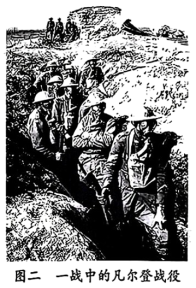

材料二 凡尔登战役成了一场消耗战。德军集中兵力武器包括使用喷火器、窒息性毒气和轰炸机,对西岸法军实施重点突击……1916年6月下旬,德军首次使用光气窒息毒气弹和催泪弹猛攻苏维耶堡,在4千米宽的土地上发射11万发毒气弹,给法军造成重大伤亡。

——摘编自《世界通史参考资料》

材料三 法德和解是战后特定历史条件和国际形势下的产物,是二战后西欧乃至世界政治格局中具有深远影响的事件,同时也是法德两国主观上共同努力的结果,它的发生既有深远的历史意义,也有广泛的现实意义,两国政治上的和解和经济上的合作,去掉了防范对方的后顾之忧,促进了两国经济的发展。1951年,西欧6国建立煤钢共同体,1957年通过了旨在建立欧洲经济共同体和原子能共同体的协议。1967年,三个共同体合并为欧洲共同体,使世界为之瞩目,成为世界格局中不可忽视的力量。实现这一切,法德和解及合作是“不可替代的发动机”。

——摘编自程佩璇《20世纪六十年代法德和解及其历史、现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《凡尔登条约》的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括凡尔登战役的主要特点并评析其战略意义。

(3)根据材料并结合所学知识,阐述二战后法德两国实现和解的原因和意义。

材料一 唐太宗时,道的武官出征时称大总管,平时在本道称大都督。唐高宗以后,大都督“带使持节”称为节度使。景云二年,正式置节度使,后来边防各地共设八个节度使。至德之后,内地的刺史也加受节度使官衔。中央向各道派遣的大使为文官,名目繁多,有巡察、安抚、按察使、按察采访处置使等。但道的最高长官节度使都兼文武职,军、政、财无所不统。

——邝士元《中国经世史》

材料二 随着南京临时政府的成立和民主空气的吹拂,各种政治势力的头面人物误认为民主参政的春天已经到来,纷纷结社,组党,办报,开展政治活动,国民党的如意算盘是:袁世凯虽占据总统之宝座,但只要内阁大权握在国民党手中,即可时时牵掣他。而国民党派系以外的其他各党,则对袁世凯抱有更大的幻想,对国民党的独揽政权心怀不满,欲借重袁世凯来压制国民党。袁世凯的如意算盘是将所有的大权都揽入手中,只是其羽翼未半之时,还需要拉拢一些党派为幌子,做一点民主的姿态。

——李喜所等《民元前后国民“参政热”评析》

材料三 1939年,国民党发动了第一次反共高潮,共产党内的“左”倾错误重新抬头,有些同志认为国共合作已经破裂或很快要破裂,党应该重新建立严格的工农民主专政的政权。结果在实际工作中,抵触党的统一战线政策,严重破坏了根据地已经建立起来的团结抗日的政治局面。为此,党中央提出实行“三三制”的原则。它“可以用铁一般的行动证明新民主主义政治远优于国民党一党专政的政治、使广大人民在其政治生活的实践中体验和了解民主政治远比专制政治为好”。

——王顺喜《试论陕甘宁边区的“三三制”原则》

(1)根据材料一、结合所学,指出唐代道职能的演变,并分析其消极影响。(2)根据材料二、结合所学,指出民国初年革命党人限制袁世凯权力的做法,并说明袁世凯“做一点民主的姿态”的原因。

(3)根据材料三、结合所学,指出“三三制”原则的内容,并简析该原则实施的历史意义。

材料一 公元前241年,罗马从迦太基人手里夺取西西里岛,建立了海外的第一个行省。从公元前227年始,罗马正式向行省派遣官员,标志着规范化的行省制度建立。西西里行省除少数城市免税外,大多数的行省居民都必须向罗马交纳什一税。统治初期,行省总督主要负责征收什一税,同时不断往来于各地的巡回法庭,处理各种案件。行省各城市基本上遵循原有的法律制度,而在一些矛盾激化的城市里,罗马元老院会派遣立法委员会参照罗马法重新起草和制定新的城市法。罗马还设立了告门审理行省居民控诉行省总督案件的特殊法庭,制宝了一些措施来防范行省长官收空礼物和从事任何买卖活动。西西里行省建立后,一批有学识的希腊战俘被带到罗马城,他们成为罗马的第一批希腊文学教师。其中的杰出者将希腊语动听的韵律与拉丁语铿锵有力的音节结合在一起,创造了影响久远的拉丁文学。罗马对行省的统治制度,主要是在征服的过程中逐渐形成和发展起来的,西西里行省的建立是罗马城邦制度终结的标志。

——摘编自宫秀华、王允《罗马国家统治制度的创新——西西里行省制度的建立与运作》

材料二 元朝政治家程钜夫在题为《论行省》的奏疏中说:“窃谓省者,古来宫禁之别名,宰相常议事其中,故后来宰相治事之地谓之省。今天下疏远去处亦列置行省,此何义也?当初只为伯颜丞相等带省中相衔出平江南,因借此名以镇压远地,止是权宜之制。今江南平定已十五年,尚自因循不改,名称太过,威权太重,凡去行省者皆以宰相自负,骄倨纵横,无敢谁何所以容易生诸奸弊,钱粮美溢则百端欺隐,如同己物,盗贼生发则各保界分,不相接应,甚而把握兵权,伸缩由己,然则有省何益,无省何害?……今欲正名分,省冗官,宜罢诸处行省。”

——摘编自程钜夫《雪楼集》卷十《论行省》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析罗马在西西里行省统治初期的特点和影响。(2)根据材料二并结合所学知识,评析程钜夫对元朝实行行省制的看法。

材料一 清末新政是清政府在内忧外患的背景下,实行的一场自上而下的改良运动。它的实施既显现出清政府无可奈何的境地,又折射出其试图绝处逢生的勇气。然而,由于清政府自身的矛盾性、财政的短缺以及中央权威的弱化,使得新政的推行步履维艰;加之内部营垒的反戈以及外部力量的冲击,导致新政不可避免地走向失败。但是,这并不能抹杀新政的积极影响,它所构建的现代官僚机构,赋予的公民权利,开辟的公民政治参与途径,客观上开启了我国早期政治现代化的征程。

——摘编自刘存存《清末新政与我国早期政治现代化的启动》

材料二 1912年元旦,中华民国南京临时政府建立,孙中山为之奋斗了多年的资产阶级共和国建立起来,这是他的政治近代化从思想理论到实践的重大发展和飞跃。辛亥革命后,孙中山的政治近代化思想并没有停滞不前,南京临时政府在《临时约法》中提出的一系列的近代资产阶级的政治纲领和原则,表明孙中山的近代化思想在政治方面的发展更趋成熟、完善。1917年十月革命以后,他对苏俄和西方的政治进行比较、分析,各取所长。他的政治近代化思想和理论,随着时代潮流的发展而向前发展了。在反帝反封建的前提下,孙中山进一步完善了他的三民主义,以新的民权主义为核心的政治近代化思想最终成熟和完善起来,成为具有完备理论形态的完整意义上的政治近代化的思想。这一思想和理论,直至孙中山的晚年,始终不变。

——摘编自王玉祥《孙中山政治近代化思想评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末新政在政治近代化方面的进步性和局限性。(2)根据材料二并结合所学知识,指出孙中山政治近代化思想的历史意义。